"Hubo un problema, por favor vuelva a intentarlo

En el mundo hay más ídolos que realidades.

Friedrich Nietzsche

I. El lenguaje está vivo y se mueve, se modifica, muta, se transforma, se metamorfosea, se expande en algunos casos, se repliega en otros. Las maneras de hablar, las formas de decir cambian según las épocas, pero también según la clase social o el contexto (las clases más aristocráticas no dicen rojo, sino colorado; no dicen pieza, sino cuarto; no dicen malla, sino traje de baño y no dicen cena, sino comida –come en casa Borges, decía Bioy–, etc., etc., etc.). Otra diferencia de las formas de decir se nota en las edades. La adolescencia, por ejemplo, construye un léxico propio, inentendible por momentos para los más grandes, como parte de su necesidad estridente de separación de ese mundo familiar. El camino hacia la exogamia lleva consigo su propio diccionario. Por eso es muy común escuchar a un adulto pronunciando alguna de las expresiones que usan los adolescentes diciendo “como dicen los chicos ahora”. Hay formas de decir y de expresarse que muestran entonces las diferencias: las de época, las de la edad, las de la clase social. Pero hoy en día sucede que, supongo que producto de la globalización y la homogeneidad de las redes sociales, a veces hablamos todos un poco igual. Quiero decir que hay expresiones que ya no quedan a cuenta de un grupo en particular, sino que están al alcance de todos. Casi que esas expresiones nos usan a nosotros, más que nosotros a ellas. Juan José Becerra dice que los humanos hablamos el idioma de nuestra época, que imitamos “el léxico infradotado de las redes sociales”. De esos léxicos se ocupó Roland Barthes cuando fue escribiendo los distintos textos que llamó Mitologías: “Una crítica ideológica dirigida al lenguaje de la llamada cultura de masa”. Lo que creo es que esas formas de decir no están separadas de las formas de hacer. Nombramos el mundo y actuamos en consecuencia. Lo sepamos o no.

II. Una palabra que se escucha en boca de muchos, no importa la edad, no importa la situación, es FAN. Hay fans de todo: de comidas, de equipos de fútbol, de músicos, de políticos, de escritores, de lugares, de estaciones del año, de meses, de parejas, de actores, de días de la semana, de ciudades, de películas, de libros, de personajes de ficción, de cafeterías, de marcas de ropa, Onlyfans, etc. Ahora todo se nombra así: “Soy fan”. Ya no hay lectores, ni viajeros, ni comensales, ni deseos: hay fans. El fan es un nuevo ser social. Y quizás nos arroje algunas pistas sobre ciertas acciones que, sin esa nueva identidad, nos resultarían incomprensibles.

III. Hay una primera operación lingüística para domesticar, aliviar y aligerar la noción de fanático, desplazándola a fan. Decir fanático (acaso la canción de Lali que no hemos dejado de cantar en todo el año) no es lo mismo que decir fan. El fan pareciera menos amenazante que el fanático. Sin embargo, ese desplazamiento no hace sino velar un poco lo que del fanático pasó al fan: casi todo. Porque el fan puede no ser menos hostil, ni menos perseguidor que el fanático, ni supone o atribuye menos. Pero sobre todo, comparten la condición de anulación del otro, de su ídolo. Porque el ídolo está construido con todo aquello que el fan pretende, quiere, ama. Con todo aquello que conforma el ideal como fetiche. Y la única condición para que el fan siga adorando al ídolo es que el ídolo no aparezca en su dimensión humana, con sus cosas. El ídolo es sagrado. Por eso la frase “nunca conozcas a tus ídolos” transmite una verdad enorme: el ídolo sólo es ídolo en la medida en que no se lo conoce. Un ídolo es un ídolo en tanto que lo constituyo en una superficie sobre la cual puedo proyectar todo lo que se me antoja. Ya si vamos a conocerlo, entonces se transforma en alguien más, como cualquiera. Al ídolo no sólo se le niega su humanidad, su existencia, sino que se le niega que aparezca como persona, que contamine con sus virtudes y defectos el manto prístino con el que se lo cubre. Soy tu fan, tengo derecho a amarte y a molestarte, a insultarte, a odiarte, a pedirte cualquier cosa en cualquier momento. Soy tu fan: no vayas a decir alguna pavada y, por sobre todas las cosas, no te equivoques, nunca.

IV. Me resulta especialmente pueril relacionarse con algo en modo fan cuando no se trata de un ídolo de la infancia, o de la juventud. O de ídolos populares como por ejemplo Maradona o Lali. Ser fan de un político, de un periodista, de un canal de streaming, de un streamer, o ser fan de un escritor, por ejemplo, me parece un desfase en el registro. Con Borges pasó mucho: se lo idolatraba más que lo que se lo leía. Eso mismo pasa en la actualidad con otros escritores. Están en el lugar de ídolos y, en nombre de eso, se les exige como a todo ídolo. No se le exige a los textos, sino al autor como persona. Se le exige que se comporte como lo que se supone que es: un ídolo. Que se saque fotos en cualquier lado, no importa lo que esté haciendo (a alguien una vez le pidieron una foto en un entierro). Hace poco, una influencer publicó un video en el que se mostraba muy indignada –¿qué sería de la indignación si no la mostráramos en un TikTok?– porque una escritora que ella lee no fue lo simpática que ella considera que debe ser. La fan se acercó a la escritora, que estaba en un rincón sola, y la encaró diciéndole lo mucho que le gustan sus libros. La escritora le agradeció. Pero a la fan le pareció poco y entonces la denunció en TikTok. Sí, porque es una denuncia. Porque el fan denuncia, se indigna, escracha, persigue, acosa. El asunto es un asunto policial. ¿Estamos hablando de una niña fan de su autora de cuentos preferida? No. Estamos hablando de una mujer que además dice ser librera. En el video escuchamos: “una autora que admiro, o admiraba”. Además dice que fue a chuparle las medias a la autora “como nunca le chupé las medias a nadie” (la escritora debería registrar eso y agradecerle más). Ahí, rápidamente ya se pone despectiva y dice “la mina alzó la vista”, bla bla bla. Y aclara que los libros que tiene de esa autora en la biblioteca “se van a ir porque no me gustó nada” (ahora en cambio va a leer a otra autora que tomó mate con ella en la feria y le habló mucho). Afueraaaaa los libros de la escritora que no me habló como yo quise. Luego avanza con su afirmación en forma de negación: “No es que me deba algo pero por lo menos decime…” y ahí la fan dicta el libreto que le tendría que haber dicho la escritora para conformarla y retenerla como lectora. Si la escritora es, por ejemplo, tímida o le da pudor que la admiren y le chupen las medias, no importa. Tiene que comportarse como la fan lo exige (la versión extrema: Misery de Stephen King). La fan agrega que se sintió “ninguneada”. Por supuesto que se sintió ninguneada, porque la lógica del fan es “mi ídolo es todo, yo no soy nada” (toda esa operación construida, exclusivamente, por el fan). Te amo mientras seas lo que yo quiero que seas, te odio si te movés de ahí. De literatura ni hablar. Cuando Barthes dijo que el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor, no imaginó un mundo de fans de escritores, sino un mundo de lectores. Algunos creerán que esto un caso aislado, pero no. Es un estado de cosas, concebir al otro como un ídolo, constituirse en fan y, desde ahí, pensar el mundo. Y no sólo el mundo literario, sino el político, el periodístico, el mundo que ya no se quiere discutir, sino denunciar desde el lugar de fan; ensañarse con esos otros que se adoraban, pretender cerrarles más la boca, castigarlos, disfrutar de su caída. Que las luces que el fan proyectó sobre el ídolo, ahora iluminen al fan indignado “por fin me ven a mí” (la adolescencia se extendió y está durando demasiado, y aparece, según creo, no sólo en el Estado. O quizás sea al revés y un presidente adolescentizado haya sido posible también por esto).

V. Una cosa es que alguien sea agradecido con sus lectores, sus fans, sus seguidores y otra muy distinta es que les deba algo en términos de sometimiento. Cuando un artista dice, por ejemplo, “me debo a mi público”, eso no significa que el público sea su dueño, ni que, como está en “deuda”, deba someterse a cualquier cosa que se le exija. El ídolo consumido como un objeto. El ídolo teniendo que calmar todas las necesidades desbocadas del fan. El fan como un pac man que come todo lo que se le presenta.

VI. Cuando el ídolo se mueve un centímetro del lugar en donde lo colocamos, cuando el ídolo aparece con su boca y habla y dice algo que no está en el libreto del fan, se abre una guerra de odio y de despecho que torna las cosas demasiado oscuras. No se trata de discutir ideas, de debatir asuntos que el otro dijo, sino de ensañarse con aquel que no ha cumplido con mis propias expectativas. “Me desilusionaste”, “no esperaba esto de vos”, –frases bastante psicopatonas–. Que el ídolo no se equivoque, que no haga ni diga pavadas. Que alguien me garantice que existe una vida ideal.

VII. El ídolo fetichizado, el ídolo en el lugar del fetiche. Y sabemos que el fetiche cumple la función de negar la falta en el Otro. El fan no quiere enterarse de ningún agujero, los del otro pero, sobre todo, de los propios. El fan se tranquiliza suponiendo que existe al menos alguien que es consistente, entero, redondo, coherente, que sabe lo que hace, que sabe lo que dice, que goza, que tiene, que es alguien, mientras él mismo quedaría así despojado de todo eso. El fetiche le posibilita no enterarse de nada. No se fetichiza a cualquiera, sino a aquel a quien podemos recubrir de nuestras suposiciones y atribuciones ideales. “Sabemos”, dice Juan Ritvo, “que la mirada fetichista recorta la percepción cuando ésta localiza objetos que de una u otra manera tienen un significado aurático”.

VIII. En estos tiempos, la vida se resume, se sintetiza, se reduce, se aprieta, se hace mucho más sencilla: estamos con A o estamos en su contra. Somos todos un poco jueces dictando sentencias morales con los elementos que imaginamos, atribuimos y suponemos de los otros de quienes no sabemos casi nada. Antes se le hablaba a la televisión, ahora se les habla a los reels, a los títulos, a los programas de streaming. Pero es un monólogo. No es una interlocución, porque se habla a condición de que el otro no responda. Y es que no puede responder porque no es una persona, es un objeto consumible, una mercancía más en el mercado. Es un procedimiento casi deshumanizante, uno más en la serie de procedimientos deshumanizantes de hoy en día. No me acostumbro, tampoco pienso hacerlo, a leer la liviandad y la certeza con la que se dice cualquier cosa de alguien con el tono certero del fan que supuestamente lo conoce y sabe. El asuntito de la agresividad es igualmente ineluctable. La relación con la propia imagen, que nunca es propia, y con esa imagen del otro que suponemos, conlleva siempre agresividad. El punto es si estamos dispuestos a advertir –no siempre se puede– que esa agresividad está desplegada a partir de suponerle y de atribuirle un ser al otro, un ser que pondría en peligro el nuestro. Por eso el odio se dirige ahí, al ser del otro. Y suponerle un ser al otro está paradójicamente muy cerca de una hostilidad posible. Porque muchas veces, la hostilidad se dirige exactamente ahí: al ser del otro, a que el otro sea. De hecho las formulaciones agresivas tienden a posarse ahí: “¿Quién se cree que es?”, “¿Quién chota es?”, “No existe”, “No lo conoce nadie”, etc.

IX. Comenté con Agustina Larrea –autora del libro de cuentos Los cuidados (dejo la lectura que hizo del libro Florencia Angilletta), del clásico newsletter Mil lianas y de entrevistas de antología– que estaba escribiendo esto y, con su escucha atenta y su lucidez habitual, me mandó esta canción de Emmanuel Horvilleur y escribió: “Creo que muy inteligentemente y en ¿3? minutos capta el vaivén voraz del fan. En este caso, el narrador, digamos, es alguien que se hace fan de la persona que ama y pasa de ese encandilamiento total que se engancha hasta de la mala onda del otro a lo arrasador de querer borrarlo en 30 segundos. Dice: «Fan voy a seguir siendo de vos» y al toque «voy a dejar de serlo hoy».

Una boca que se abre y se cierra, un ir y venir entre el amor y el odio, entre la demanda desmedida, las exigencias delirantes y la obturación de todos los agujeros. No hay respiro. Subrayo esta precisión de Agustina: “Vaivén voraz del fan”. Y ese vaivén nos tiene un poco mareados a todos.

X. Hacer caer un ídolo no es bajarlo de un hondazo porque dijo algo que no nos gustó, golpearlo en el piso (golpearlos con el martillo es solo una metáfora de Nietzsche) y poner otra cosa en ese lugar. Hacer caer un ídolo es correrse de cierta posición con la que se mira el mundo, desarmar una manera de mirar, deshacer un cierto modo de concebir al otro. En un análisis puede caer esa porción de la neurosis tramada según la suposición de que el Otro sabe, el Otro goza, el Otro tiene. Un análisis horada un poco la piedra maciza de la inhibición, apacigua la mirada fascinada –y por lo tanto paralizada– hacia los demás. Hay algo que hace el análisis que interrumpe esa posición pueril de estar mirando todo el tiempo el verde del jardín vecino. Un análisis disipa el humo de la fascinación y posibilita ir más allá de la pantalla imaginaria, esa sobre la que se proyectó al otro fetichizado. Analizarse es, entre otras cosas, dejar de babearse fascinado por el supuesto saber del otro, por el supuesto tener del otro, por el supuesto goce del otro. Un análisis hace caer la idolatría y suscita algo mucho más vital. Y es que el deseo no tiene ídolos.

Foto: Depositphotos

El loop extremo de Milei: un yanki en el Congreso y el riesgo electoral del peronismoSin cargo en la administración Trump, pero con acceso directo a la Casa Blanca, el asesor republicano Barry Bennet regresó a Buenos Aires. Hace 20 días había visitado la Quinta de Olivos. Esta vez no se vio con Javier Milei: viajó a sondear qué músculo tiene la gestión libertaria para tejer un pacto de gobernabilidad post elecciones. Terminó enredado en un oficio primitivo: juntar voluntades para bloquear en el Congreso la reforma del régimen de DNU.

Bennet opera en la CPAC, por donde tiene acceso preferencial al secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent. Su enlace es Santiago Caputo. Los dos influyen desde los bordes y cierto anonimato. A las 18:58 del miércoles, por dos votos, la Casa Rosada pudo rechazar el artículo 3 del proyecto de restricción a los DNU y, con eso, regresarlo al Senado. El Gobierno logró el apoyo de aliados con el argumento de que la derrota haría un “daño grande” al acuerdo con Estados Unidos, según la descripción de un operador a Cenital.

“Era un golpe fuerte contra la poca gobernabilidad que tenemos”, detallaron desde el scrum que negoció con gobernadores y opositores. La Libertad Avanza festejó un empate –la Ley se aprobó, pero por el rechazo en particular a algunos artículos debe volver a Senado, con lo que el Ejecutivo gana tiempo– como un campeonato. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el de Chubut, Ignacio Torres, ambos de Provincias Unidas, fueron protagonistas centrales.

Rivales de LLA en sus territorios en la elección de octubre, Pullaro y Torres hicieron un gesto que Bennet anotó como buena voluntad para el día después. El asesor de Trump mantuvo, en estos días, reuniones con jefes provinciales y mandos opositores en un ejercicio por testear, sin la hojarasca que venden los voceros libertarios, qué predisposición opositora hay para colaborar con Milei a partir del 27 de octubre.

Los movimientos en Diputados para frenar la ley de DNU fueron un indicio. Además de los tres diputados que pusieron Pullaro y Torres, la Coalición Cívica de Elisa Carrió cambió 3 votos, el MID 2, los exlibertarios de Coherencia otros 2 y el PRO “disidente” mudó tres, lo mismo que la UCR de Rodrigo De Loredo. Algunos pasaron de afirmativo a abstención o a negativo, o faltaron como los tres que responden al gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Detrás de la celebración de ese modestísimo logro legislativo se cristalizó la guerra interna que protagonizan Caputo (S) y Guillermo Francos. En Diputados, dijeron que fue una masterclass de Francos, el ministro del Interior Lisandro Catalán y el presidente de la cámara, Martín Menem. En Casa Rosada, en cambio, se aseguró que fue una gestión del caputismo, que tuvo a Cristian Ritondo como partner en el Congreso.

Los involucrados –gobernadores, jefes de partido, diputados– saben con quiénes negociaron, con quiénes hablaron y a quiénes no les atendieron el teléfono en estas horas. Es una noticia en desarrollo y una señal muy inquietante que en medio de la crisis recrudezca una pelea doméstica en la que, ahora, Karina Milei no aparece tan visible. Por momentos, antes de salir a buscar gobernabilidad afuera, Milei necesita construirla en su propio equipo.

Francos, al día siguiente, le apuntó a Caputo al hablar de los que deciden pero no firman. “Que tomen responsabilidad”, disparó el jefe de Gabinete. “No le damos bola”, apuntó un caputista, que se permitió una ironía: “¿Así que la rosca del DNU la hizo Lisandro ‘Charlatán’?”. Menem entrevé que “Dandy” empuja a Ritondo para presidir Diputados. “Guillermo hace política hace 50 años. Se cansó de que un consultor le quiera decir qué hacer”, dijo un operador.

La compra de pesos que, vía el Banco Santander, hizo la Secretaría del Tesoro estadounidense tapó aquellos ruidos y regresó al oficialismo a la atmósfera TMAP. Pero la arquitectura de poder que exige la Casa Blanca –que Bennett exploró estos días en Buenos Aires– aparece difusa. Tan extraordinariamente atípico como la intervención del Tesoro en el mercado criollo es que un delegado de Trump esté operando para sellar pactos para Milei.

“Como nadar de noche, en una pileta inmensa”. La opresiva y poética descripción que Juan Forn hace de la muerte en su relato más celebrado (Nadar de noche | RevistaOrsai) encaja con el momento de Milei. La frase se completa con “sin cansarse”, pero eso no aplica para la gestión libertaria que está, ante todo, agotada. En sus dos acepciones: cansada, sin energía, y, aunque suene a tremendismo, luce terminada, sin magia ni herramientas.

La era Milei es un loop extremo: ciclos de intenso deterioro y crisis, en los que aparecen las hipótesis febriles y, cada tanto, cada vez con más urgencia y frecuencia, un auxilio salvador sobre la hora. En esa etapa, la euforia se adueña de Casa Rosada, los trolls salen de sus cuevas, los fans celebran y el mercado se entrena para tratar de recortar pérdidas. En dólares, el Merval acumula una caída de 37,3% en lo que va del año.

Milei es o se convirtió –para el caso es lo mismo– en un bañero obstinado que no sabe nadar: se zambulle al agua y en medio del río, al borde de ahogo, un rescatista corre a auxiliarlo y lo salva. Peor: tras el rescate, no solo no evita volver al río sino que tampoco aprende a nadar. Para el libertario vale la frase burda de que a los pobres no hay que darles pescado sino enseñarles a pescar. Trump, primero vía el FMI y ahora el Tesoro, a Milei solo le da pescados.

No lo veía desde que había muerto, escribe Forn cuando su personaje abre la puerta y se encuentra al padre fallecido años atrás. Si hubiese tenido la suerte de leer a Forn, Trump podría pensar esa frase cuando el martes reciba a Milei en la Casa Blanca. Lo vio el 24 de septiembre en Nueva York, en el marco de la asamblea de la ONU, 24 horas después de que el mensaje político de Bessent salvara al libertario de un lunes negro.

Faltan 14 días para la elección del 26 de octubre. Y diez rondas del mercado. La compra de pesos del Tesoro de EE.UU. debería, sumado a la bilateral Trump-Milei, servir como un energizante para atravesar esas jornadas con buenas noticias o, de mínima, sin señales rojas. Una eventual calma en los mercados, sin saltos del dólar y sin amenaza latente, puede ser el mejor aporte de Trump a la campaña libertaria. Una especie de voto-Trump.

La Casa Blanca salva a Milei del abismo y, aunque la asistencia no tenga efecto directo en la microeconomía, tiene incidencia en el clima general. El impacto del último salvataje todavía no está medido, pero dos encuestas registran que el anterior salvavidas de Trump a Milei generó rebote positivo para LLA. Aresco, de Federico Aurelio, registró que la caída de las semanas previas frenó en octubre. Para Hugo Haime, a fin de septiembre el Gobierno recuperó 3 puntos en imagen y lo atribuyó al respaldo de Trump y la calma que eso trajo al mercado. Los dos coinciden en que las expectativas sobre Milei se deterioraron aceleradamente.

El trackeo sistemático de Inteligencia Analítica, que entre otros renglones mide intención de voto en la provincia de Buenos Aires, registró el 29 de septiembre (es decir, el último día de la semana en la que Trump ayudó a Milei y lo recibió en Nueva York) la menor diferencia de Fuerza Patria sobre LLA: 3 puntos. De igual modo, el último lunes, con el escándalo Espert sobre la mesa, la diferencia tocó la máxima del ciclo: 9 puntos arriba FP.

Se produce un efecto mariposa sin mariposas: Bessent compra pesos desde Washington DC y los adherentes libertarios recuperan cierta motivación por ir a votar. Como dijimos antes, un voto trumpista. El último dato nacional de la consultora en la que trabajó Caputo, y que mide para la Casa Rosada con encuestas presenciales, ubicaba a LLA a nivel nacional 3% abajo del peronismo. El dato es anterior al último salvataje del Tesoro.

Más que la bizarreada en el Movistar Arena, fue el auxilio de Trump lo que sacó parcialmente de agenda el escándalo de Espert, que entró en una espiral oscura: cuando se posó la lupa sobre los negocios del economista, quedó en evidencia que recurrió al ocultamiento patológico, lo que explica que nadie lo defienda. Sigue siendo llamativo que, sabiendo los riesgos en torno a Espert, Milei lo haya sostenido hasta el final.

La Corte, luego de años de siesta, jugó rápido para extraditar a Fred Machado. Y la Cámara Nacional Electoral (CNE), el tribunal que preside Daniel Bejas e integran Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía –de licencia– movió rápido para confirmar a Diego Santilli como primero en la lista, en desmedro de Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt). Además, recibió el viernes por la noche el expediente por el pedido de reimpresión que hizo LLA y que el miércoles rechazó la Junta Electoral Nacional de PBA que integran el juez federal Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo. La CNE devolvió el caso a La Plata porque falta recabar la postura de los demás partidos políticos.

“Con Espert en la boleta la elección no se puede predecir”, teoriza un operador libertario. La observación es interesante porque se vincula con la característica que impone la BUP, el sistema que se usará por primera vez a nivel nacional en octubre. En los distritos que votan senador y diputado, se esperan dificultades serias, por electores que marquen la primera categoría y no la segunda. Ocurrió en Mendoza cuando se estrenó ese modelo.

Es un desafío, además, para la marca electoral. Uno de los territorios que se mira con más atención es Córdoba, donde hay cierto consenso –pero no unanimidad– respecto de la victoria de Juan Schiaretti sobre Gonzalo Roca, el ignoto candidato de LLA. El adjetivo no es antojadizo: cuando los encuestadores preguntan por Roca, lo elige el 6%; cuando preguntan por Roca como candidato de LLA, crece a 31; y cuando es Roca, candidato de LLA y de Javier Milei, llega a 35.

En el cuarto oscuro cordobés, en la BUP estarán Roca y LLA. Si la CNE no desafía el cronograma y obliga a reimprimir 14 millones de boletas a un costo de casi U$S 10 millones, en la provincia de Buenos Aires ocurrirá algo más: estarán LLA y la imagen de Espert y Reichardt, mientras que Santilli solo figurará por nombre y apellido, en tercer lugar. ¿La imagen de Espert funcionará como un espanta votos?

Haime encontró, en sus estudios, una dificultad operativa: entre los potenciales votantes peronistas, es más amplia la dificultad con respecto a la BUP. La marca nueva –Fuerza Patria–, sin isologos peronistas ni candidatos tan conocidos, parece tener un costo. Haime midió en San Fernando, un territorio que suele funcionar como “testigo” del resultado provincial, y se encontró con un riesgo para el PJ: por encuestas, FP gana por 6 puntos, pero cuando se hace el simulacro de cuarto oscuro, y se usa la BUP, el peronismo pierde 2 puntos y la diferencia se reduce a 4.

No es el único problema del peronismo, que no armó campaña nacional. A veces tiene distintas campañas en una misma provincia y descansa –quizá con criterio– en que todo el gasto lo debe hacer el Gobierno, que es quien debe, en definitiva, remontar la derrota del 7 de septiembre. Habrá que ver cómo impacta la marcha nacional a San José 1111, donde está detenida Cristina Kirchner, programada para el 17 de octubre, 9 días antes de la elección.

Ese dato marida con el intento de la Casa Rosada por movilizar todo el voto antiperonista a su favor. El voto anti PJ, o anti K, ha sido un elemento poderoso en las últimas elecciones. El desplazamiento casi absoluto de los votos de Patricia Bullrich hacia Milei en el balotaje 2023 son una prueba cabal de ese fenómeno. Pero ese factor está presente en la historia argentina desde hace ochenta años.

El consultor Javier Correa, de Ad Hoc, remonta las elecciones desde 2003 a la fecha y repasa que, entre aquel turno y 2023, hubo entre 37% y 42% de voto en opciones no peronistas o antiperonistas. Milei es ahora, si no única, la más intensa oferta anti PJ, por lo que según Correa LLA podría aspirar a retener entre 37% y 42% de los votos. Por debajo de 37, será un fracaso electoral y conceptual porque no habrá logrado retener a un elector que potencialmente está dispuesto a acompañarlo.

El consultor estima que el potencial es 40% y 10 millones de votos –lo que sacó Cambiemos en 2017– pero que, además de cuestiones de impacto económico y de gestión, LLA parece haber tenido mala praxis electoral. Si bien tanto Macri entonces como Milei ahora se aliaron con solo 5 de los 24 gobernadores, la diferencia del peso territorial –Cambiemos tenía PBA– y de las alianzas -Macri tenía a la UCR, la CC y gobernadores como Claudio Poggi– hace que la estrategia del armado tenga consecuencias.

Enfrente, aunque controla PBA, el peronismo tiene menos expansión territorial. En 2017 había 13 gobernadores PJ, ahora solo hay 7. En este turno, quizá es más difícil polarizar. El consultor Roque Cantoia, de Doxadata, midió Santa Fe –donde detecta un escenario de tercios entre FP, LLA y Provincias Unidas- y explora un factor determinante sobre el destino del voto.

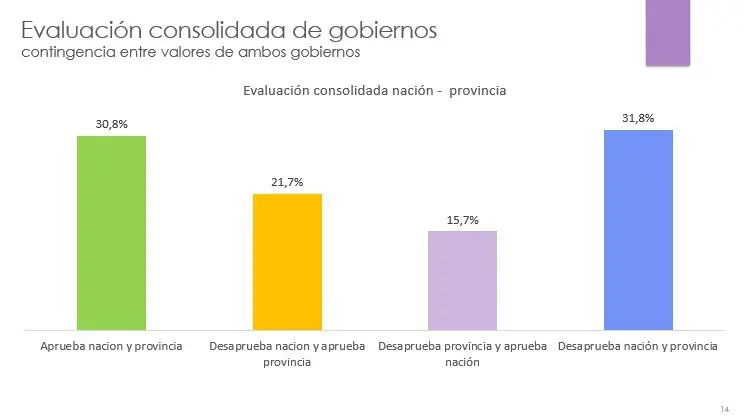

En los territorios donde aparecen tres fuerzas –ocurre en Córdoba y en CABA, también– se dan preferencias cruzadas que pueden variar según el modo en que se instale la votación. Un caso: 31% de los santafesinos aprueban a Maximiliano Pullaro y a Milei, mientras casi 32% desaprueban a ambos. El peronismo tiene más chances de quedarse con gran parte de eso pero, ¿qué prefiere el votante que ve bien a Pullaro y a Milei, cuando estos compiten entre sí? Si se nacionaliza, razona Cantoia, puede crecer LLA, lo que supone un desafío para el gobernador porque debe interpelar a ese elector que, a diferencia de otros, aprueba a Milei.

El ordenamiento de ese voto puede ser determinante para que el 26 de octubre a la noche, más allá de cómo terminen LLA y el panperonismo, se pueda decir o no que emergió un tercer jugador, Provincias Unidas, para el póker político de cara a 2027. En su propio loop, Argentina revisita los momentos de su historia y es tentador recordar a Fernando De la Rúa: en 2001 consiguió un auxilio monumental, pero la derrota electoral truncó su destino.

Está lleno de negros: la diversidad cultural en el fútbol, un acto de resistenciaEn Italia 1990, Camerún se convirtió en la primera selección de África en alcanzar los cuartos de final de un Mundial. Los cameruneses habían llegado a Italia sin “estudiar” por la TV a los rivales (la mitad vivía en el país). Con apenas dos canchas de césped, jugaban desde la imaginación mientras escuchaban los partidos por radio. “Imitábamos lo que imaginábamos”, dice Bonaventure Djonkep, delantero del Union Douala camerunés en aquel año, en el documental Green Lions: Cameroon 90 (2022).

Es la selección de “los leones indomables” que sorprendió al mundo al ganarle 1–0 en el partido inaugural en Milán a la Argentina, campeona cuatro años antes, en México 1986. Gol de François Omam–Biyik a los 22 minutos del segundo tiempo tras un error de Nery Pumpido. Fútbol alegre y atrevido, despojado, y también físico. Camerún terminó con dos menos. Expulsado primero André Kana–Biyik, hermano de Omam. Y Benjamin Massing tras la patada descomunal a Claudio Caniggia. Massing era el marcador de Diego Maradona (le había hecho la falta de amarilla). Murió en 2017 a los 55 años. En Green Lions, compañeros de aquella Camerún histórica visitan la tumba de Massing. Y “aparece” Maradona. “Fue –dicen ellos– el primer jugador extranjero que nos envió sus condolencias”.

En 1975, Carlos Bilardo –DT de Argentina en México 86 y en el subcampeonato en Italia 90– había dirigido a Estudiantes de La Plata en la Copa Mohammed V en Marruecos. Exentrenador de la selección de Libia en 2000, Bilardo recordó y repitió aquel año en un programa televisivo que, cuando había ido en 1975 a Marruecos, había dicho que en África estaba el futuro del fútbol. “Porque la gente todavía juega. Recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el interior, y sí. Recorrés Europa. Italia: en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Recorrés Alemania: en Múnich, en Colonia, no hay lugar. En África juegan en todos lados. Tiene países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez. Es bueno porque tienen técnica, son tocadores. Mirá cómo será que juegan sin arco, juegan los picados sin arquero”. En Catar 2022, Marruecos, cuarta, superó la actuación de Camerún en Italia 90.

Hoy, en el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” (o “de la Raza”, renombrado así por el gobierno libertario de Javier Milei, o de “Descolonización” en Bolivia, “Pluricultural” en México y de “Resistencia Indígena, Negra y Popular” en Nicaragua), conviene remarcar que en el fútbol, modelo a escala y caja de resonancia, se representan y se reproducen los cambios sociales en el tiempo.

Si el título en el Mundial como local de 1998 fue el de la Francia multicultural, black, blanc, beur (“negro, blanco, árabe”), el de Rusia 2018, dos décadas más tarde, fue el de los hijos de los inmigrantes africanos moldeados por la academia, franceses de los suburbios y los barrios periféricos de París (un tercio del plantel), como Kylian Mbappé. En Djébalé, aldea de Camerún en la que nació su padre, Mbappé significa “yo también”. Los captadores de los clubes más importantes de Europa dicen que en la Banlieue, corazón marginal de París, se concentra el mayor talento futbolístico mundial. Al otro lado del Bulevar Periférico, la General Paz francesa, separan a los chicos del Gran París en dos grupos: los gazelle, más atléticos y técnicos, y los panthères, más físicos y potentes. París, la capital, desprecia al fútbol y a los inmigrantes. Pero allí se juega la Barrio Nation Cup, torneo de fútbol callejero con selecciones de las “comunidades de naciones” de la Banlieue.

A partir de principios del siglo XXI, si el talento africano no emigra a Europa, Europa coloniza y extrae el talento de África a través de “academias” y acuerdos con clubes locales. Desde los poderosos París Saint–Germain (Francia) en Senegal, Ruanda y Marruecos, Bayern Munich (Alemania) en Ruanda, y Manchester City (Inglaterra) en Egipto, hasta los menos conocidos MŠK Žilina (Eslovaquia) y Nordsjaelland (Dinamarca) en Ghana. En paralelo, denuncias de estafas, explotación, tráfico de menores y falsificación de edades en documentos. Relatos de chicos abandonados en las calles de las urbes europeas después de lesiones o de truncarse en pruebas. En 1999, por el caso de Dungani Fusini, hubo condenas en el Parlamento Europeo. Dungani, detectado por un agente italiano en Costa de Marfil, había entrado como ilegal a Italia a los 14 años para jugar en el Arezzo, subsidiario del Milan. Sin viáticos y sin colegio, dormía en el sótano de un restaurante. Hasta que huyó. Un mes más tarde, la policía lo encontró durmiendo debajo de un puente. “Niños esclavos del fútbol” se titula una crónica de 2008 de Dan Mcdougall, quien recorrió escuelas de fútbol ilegales en Ghana.

Jean–Claude Mbvoumin, exfutbolista de la selección de Camerún que vivió el desarraigo cuando arribó a Francia en 1995 para jugar en el Beauvais Oise, fundó la ONG Foot Solidaire después de que viera a chicos, víctimas de estafadores, vagando por París. “No hay que matar los sueños –dice Mbvoumin–, pero hay que ser realista”.

En la Eurocopa de Alemania 2024, España se coronó campeón con Nico Williams –padres ghaneses que cruzaron el desierto del Sahara y llegaron a Melilla, en el norte de África– y Lamine Yamal –madre de Guinea Ecuatorial y padre de Marruecos– en el ataque. Williams nació en Pamplona; Yamal, en Cataluña. Por más que les “pese” a los trolls de la ultraderecha racista, son españoles, como Ousmane Dembélé –Balón de Oro 2025– es francés. “Las redes sociales dieron voz a legiones de idiotas que antes hablaban solo en el bar, tras un vaso de vino, sin dañar a nadie. Antes eran callados; ahora tienen el mismo derecho que un Nobel. Es la invasión de los necios”, dijo Umberto Eco en una entrevista a La Stampa en 2015.

“A Alemania nunca se la puede descartar; raza superior, siempre juegan hasta el final”, había dicho Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, mientras candidateaba selecciones antes de Catar 2022. Alemania, eliminada en primera ronda de Catar, extraña hoy a Jamal Musiala, quien sufrió una fractura de peroné en el tobillo durante Bayern Munich–PSG en el Mundial de Clubes. Musiala –22 años, hijo de padre inglés con raíces nigerianas y madre alemana con ascendencia polaca– es la esperanza alemana, “raza superior”. Al menos mientras ganen, se sabe, los racistas ocultarán su racismo.

Hijos y nietos de africanos emigrados a Europa decidieron en los últimos años representar a las selecciones de los países de sus padres o abuelos. Como los 14 de los 26 futbolistas que lograron el cuarto puesto de Marruecos en Catar (Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG, nacido en Madrid). Porque también se es a donde se pertenece. En la última semana, la FIFA suspendió por un año a los argentinos Imanol Machuca, Rodrigo Holgado y Facundo Garcés por usar documentación falsa para nacionalizarse y jugar en la selección de Malasia. Concepción Agueda Alaniz, abuela de Machuca –delantero de Vélez–, nació en Roldán, Santa Fe, no en Penang, Malasia, como figuraba en los papeles. No es el fin de las nacionalidades en las selecciones de fútbol. Vivimos, acaso, cierta difuminación por la diversidad y la complejidad de las identidades.

En El hombre en el castillo (1962), Philip K. Dick bosquejó una ucronía: un mundo en el que el Eje había ganado la Segunda Guerra Mundial. Había una sección en la revista Un Caño en la que se contaba qué había sucedido a partir de un hecho que no había pasado, como lo que se había desencadenado después de que Rob Rensenbrink metiera el 2–1 sobre la hora del triunfo de Holanda en la final del Mundial 1978 ante Argentina, porque la pelota no había pegado en el palo. Alguien, en algún momento, imaginará a un Lionel Messi que, emigrado a los 13 a Barcelona un año antes de que estalle la crisis de 2001 en la Argentina, elige jugar para España.

Esteban Lamothe lee poesía todos los días: al despertarse y antes de dormirAcaba de empezar la primavera y la ciudad está llena de sol. Se filtra a media tarde por los amplios ventanales del departamento de Esteban Lamothe en el barrio de Colegiales, junto con los brotes verdes de las copas de los árboles que asoman por el balcón. Llegamos a la casa de este actor argentino de cine, teatro y televisión para hablar de libros y lecturas, porque lo sabemos apasionado por la poesía y queríamos averiguar un poco más sobre sus gustos y preferencias. Nos recibe después de terminar las grabaciones de la tercera temporada de Envidiosa, justo antes de volver a ocuparse en otros proyectos que lo tendrán viajando mucho. Su biblioteca es alta y ancha, y ocupa toda una pared de su living, enmarcando la sala. Está dividida en diversas secciones que iremos revisando y sobre ella reposan también adornos y fotografías, objetos y plantas. “Perdí muchos libros a lo largo de mi vida. Me mudé muchas veces, tuve muchas convivencias, y así los libros se fueron quedando en otras casas”, confiesa apenas encendemos el grabador.

–¿No pudiste negociar qué dejar y con qué quedarte?

De una convivencia me fui muy rápido y no me quise llevar nada ni volver a buscarlos. De la otra no me fui rápido, pero preferí dejarlos ahí. No me gusta guardar cosas, no comulgo con eso. Tenía como ciento cincuenta CDs y se los regalé a mi hermano. Lo único que guardo son libros. Y también me pasó en otra época que tuve una novia que era muy celosa y me arrancó todas las dedicatorias. Terrible. Me dejó varios libros rotos. Me acuerdo perfecto del día que llegué a casa y estaban todas las dedicatorias arrancadas, como diciéndome: “Voy a borrar tu pasado…”.

–¡No! ¡Qué tremendo! Pero empecemos por el principio. ¿Cómo te fuiste formando como lector?

En mi casa no había libros. Mi mamá tenía uno de Leo Buscaglia, que me parece que era de enseñanzas motivacionales, y mi papá otro que tenía también mucha gente que no lee, que se llama Las nueve revelaciones. Un best-seller descomunal, porque por algo le llegó a mi papá a Florentino Ameghino, el pueblo donde nací en la provincia de Buenos Aires. No había libros, pero sí me contaban cuentos, y también lo oral aparecía en los relatos, en las mentiras, el chusmerío de pueblo estaba muy presente. Años después, cuando leí a Manuel Puig, dije: “¡Ah, claro! Mi infancia era así”. De hecho mi pueblo queda pegado a General Villegas, de donde era Puig. La película Boquitas pintadas no se estrenó en Villegas porque él era persona non grata. Se proyectó en Ameghino y todos vinieron a verla. De Manuel Puig tenía varios libros y perdí muchos. De todos los autores que leo, es el que mejor envejeció, me parece: sigue siendo tremendamente moderno. El que más me gusta es el de las dos viejas: Cae la noche tropical.

–¿Y entonces cuándo te encontraste con la lectura?

En la secundaria. Nos dieron de leer a Horacio Quiroga y a Lorca. Fueron lecturas importantes, era buena la profesora de literatura. Era mala de temperamento, pero nos hacía apasionar bastante por la lectura. ¿Te imaginás lo que éramos nosotros en la escuela? ¡Re simios! El primer cuento que leí de Quiroga fue “A la deriva”, que narra lo que le pasa a un tipo cuando lo pica una víbora. Los síntomas lo van invadiendo, está a la deriva en su balsa yendo hacia un hospital y pensás que se va a salvar, pero no. Yo hasta ese momento no sabía que en la narración podía existir la crueldad. Pensaba que las cosas empezaban de una forma y que después terminaban en general bien, y si terminaban mal no era con esa crueldad. Acá el tipo empieza a tener todos los síntomas de alguien que está envenenado y no puede respirar y es muy minuciosa la descripción. De hecho la última oración del cuento es: “Y cesó de respirar”. Tremendo. Me partió la cabeza. Se me reveló algo. Y por Horacio Quiroga llegué al cuento de Jack London que es muy parecido [“Encender una hoguera”] y quizás se lo robó. Ahí el tipo se muere de frío y va contando cómo se va quedando congelado. Empecé a leer por mi cuenta recién a los veintipico. Mi primer libro me lo debo haber comprado en el 96.

–¿Y en ese momento cómo elegías qué leer?

Me enseñó a leer un compañero que tuve en una parrilla en la que trabajé diez años por Puerto Madero. Yo tenía 20, 22 años, y él siempre nos traía a mí y a un montón de mozos distintos libros, y nos presentó películas. Nos trajo cosas de Carver, por ejemplo. La conjura de los necios de John Kennedy Toole, que no sé cómo habrá envejecido, pero si lo leías en ese momento eras parte de algo… Tremenda data nos tiró ese chabón, a mí y a otros pibes que después se dedicaron a otras cosas. Él se llama Juan Ameijeiras, y no lo vi más, pero cada tanto lo nombro en alguna nota porque también me ayudó a estudiar teatro. Me hizo ir a ver las obras de Bartís en su momento, de Federico León. Para esa época fue el primer Bafici, y fui con él a una retrospectiva de Cassavetes en fílmico. Fue una época muy buena, de mucha excitación y también de ir leyendo en el colectivo y no poder parar. Fascinación total.

–¿Y ahora cómo pasás de un libro a otro?

No sé cuál es la lógica. Siempre que me gusta un autor, trato de seguir leyéndolo. Por ejemplo ahora leí a Alice Munro y me gustó, así que me compré dos libros suyos más. Pero al tercero ya me canso, o ya entiendo la dinámica, o ya la voz me satura. Soy un lector bastante inconstante, no como Rafa Ferro o Gonzalo Heredia. Ellos leen compulsivamente; si estás en el camarín y tienen un libro, ni te hablan. Yo no. Poesía sí leo siempre, desde hace unos seis o siete años. Leo todos los días algunos poemas a la mañana y antes de dormir. Siento que leer poesía es una cosa pura, soy muy fanático. A veces pienso que dejaría la narrativa para siempre. Pero me impongo leer narrativa también. Ahora estoy leyendo una novela de Jacqueline Golbert que se llama No me importa que me ames, que transcurre en un restaurante. Es simpática y divertida. Me gustan los cuentos familiares situados en los pueblitos, en el campo con las gallinas, que me cuentan lo que le pasa a los matrimonios, la infidelidad. Una especie de drama familiar.

–¿Sos de marcar los libros?

A veces subrayo mucho. Depende. Subrayar es cortar, como poner pausa en una película. A veces me relajo y trato de dejarlo de lado y no hacerlo, pero de repente me doy cuenta de que sí quiero marcar algo puntual. Y otras veces me gusta tanto el libro que lo marco todo. Eso es lo más lindo. Ahí tiro la lapicera y digo: este libro es genial.

Nos sentamos un rato en la mesa a tomar café y soda, y la conversación continúa a partir de la relación que hay o que deja de haber entre la actuación y la escritura, con todas sus aristas desplegadas.

–¿Leés teatro?

No, no me gusta mucho leer teatro, de hecho. Ahora tengo 48, quizás después de los 50 me ponga a leer obras de teatro. Es un género que debe estar bueno, pero yo lo abordé desde otro lugar. Me parecía mejor leer un libro de Carver o de cualquier autor y después trabajar con eso. Encontraba aburridas las obras de teatro, las didascalias, pero de a poco me llaman más la atención. Los profesores de teatro que tuve te iban diciendo qué leer, pero no para repetir un texto sino para ir fogueando la imaginación. Bartís por ejemplo nos daba de leer a Lamborghini, a Perlongher, y los trabajábamos en la clase.

–Vos estás hace muchos años en un grupo de teatro con el que hacen obras de Romina Paula, que escribe tanto narrativa como dramaturgia. ¿Te llega por ahí algo de su trabajo literario?

En el grupo con Romina trabajamos de una manera muy extraña. Muchas veces en los grupos de actores se trabaja a partir de la improvisación. Nosotros improvisamos un poco al comienzo del proceso, pero después la verdad es que Romina escribe unas obras que son súper literarias. No están escritas como hablamos nosotros, y nuestro trabajo es apropiárnoslas. Eso es lo más interesante de trabajar con ella: que hay un texto adelante siempre. Ella trabaja muy bien con la oralidad. Las voces que construye son muy verosímiles, tiene una voz propia. Y escribe de una forma muy correcta en el buen sentido. No nos deja de hecho modificar mucho los textos. Y eso que somos amigos, nos reímos de las mismas cosas.

–Estaba rastreando tu trayectoria y vi que trabajaste en varias adaptaciones de libros a la pantalla: Abzurdah de Cielo Latini y El cuaderno de Tomy, basado en El cuaderno de Nippur, un libro muy conmovedor de María Vázquez. Y ahora se supo que vas a tener un papel en la adaptación de la novela Glaxo de Hernán Ronsino a cargo de Benjamín Naishtat. Son interpretaciones que parten de materiales más o menos literarios. En estos casos, ¿vas a las fuentes y las leés?

Sí y no. Es que las películas a veces se distancian mucho de los libros originales, así que no es tan lineal la adaptación. En el caso de El cuaderno de Tomy fue intenso porque me junté con el marido de ella, que era la persona a la que tenía que interpretar. Estuvimos toda una tarde en su casa charlando y tomando mil mates. Me contó con detalles la historia del cáncer de María y de su muerte, y estaba la biblioteca de ella ahí presente. Eso me impresionó mucho. Ahí de verdad se me puso la piel de gallina y se me aceleró el corazón. Me acuerdo que tenía muchos libros de Banana Yoshimoto. Cuando me acerqué a la biblioteca, me pareció que ella estaba ahí, pude sentir su presencia. Y eso no me servía nada para mi personaje, pero me generó algo en el cuerpo. En algún lugar se filtra eso.

–¿Y vos escribís? ¿Fuiste a algún taller literario?

Sí, empecé a escribir. Tengo muchos cuadernos. Ya escribía cuando era chiquito unos poemas que después tiré porque me daban vergüenza. Me había comprado unos libros con las letras traducidas de The Cure y copiaba por completo el estilo en un español de Anagrama malísimo. De hecho tenía una banda de rock y, como en mi pueblo nadie conocía a The Cure, el primer tema que compuse se llamaba “Cinco chicos imaginarios” como el disco, igual (bueno, le cambié la cantidad de chicos, porque el original es “Three Imaginary Boys”). Mis poemas de juventud eran así, medio tristes, hablaban del amor de la infancia que se fue, como las canciones de The Cure, porque soy fanático. Y en esta nueva etapa más adulta me puse a escribir porque me dieron ganas. Hace un tiempo que estoy más conectado con mi infancia y mi adolescencia, con una etapa que después olvidé y que ahora me está apareciendo en el cuerpo, y los poemas vienen por ahí. Y también por el lado de los animales, que me gustan mucho, y todo el vínculo que tuve con ellos.

–¿Y das a leer esos poemas? ¿Los trabajás con alguien?

Tengo muchos amigos poetas, pero no quería meterlos en ese berenjenal y que me opinen los poemas, porque me hacen eso a mí todo el tiempo con la actuación y no funciona. No es que yo te digo: “Vení que te presento a (Adrián) Suar” y listo. Con el tiempo fui aprendiendo a no mezclar las cosas. Hace 20 años fui compañero de teatro de Clara Muschietti y no la vi nunca más, pero leí sus libros y me encantaron. Y me dieron ganas de trabajar mis textos con ella porque sabía que era alguien lejano y cercano en sensibilidad a la vez. Trabajamos unos cuantos meses juntándonos y viendo si aparecía mi voz. Yo sabía que estaba re entregado y con muchas ganas de escribir y exponerme… incluso dispuesto a pasar vergüenza. Y voy a seguir pasando vergüenza cuando publique el libro el año que viene por la editorial Caleta Olivia. El otro día leí en público con Fabián Casas, Virginia Cosin y Romina…

–¿Y te sentís diferente leyendo poesía en público que en un escenario? ¿Cómo te llevás con el hecho de ser un actor que escribe?

Es otra cosa. Es como ir a trabajar a un banco, o ir a robar un banco. No tiene nada que ver, hay otros nervios. A la vez sé que escribir poemas me expone y cualquiera puede ser capaz de burlarme. Me imagino que en un programa de chimentos pueden agarrar mi libro y decir “¿a ver qué escribió Lamothe?”. Ya sé hasta de qué poema se reirían, y yo me reiría de esos poemas también si un actor de Polka o de las novelas que hice los escribiera. Al mismo tiempo, me tengo que ir ganando mi lugar si quiero escribir poesía como lo deseo. Me la re banco en ese sentido. Si no le gusta el libro a alguien, bueno, no importa. Es re grasa lo que voy a decir, pero ya dejé de no hacer cosas por la vergüenza que me puede dar. Si tengo ganas de hacerlas, las hago igual. En el verano por ejemplo llevé boxeadores a leer poesía en Blender y no se enteró nadie y para mí estuvo buenísimo. Maravilla Martínez se re copó y leyó bastante [Si quieren ver ese programa, está por acá y esto sucede sobre el final].

Volvemos a pararnos ante los estantes porque se acuerda de un poema de Daniel Durand que cita de memoria y sale a buscarlo: “Hay recuerdo podrido en todas partes./ Hay futuro podrido en todas las fotos que nacen diariamente./ Las fotos consumen toda la energía/ para su almacenamiento y existencia./ Nuestras fotos nos están aniquilando”, incluido en el libro Lupa de la inmersión. Llama la atención que convivan en sus estantes las obras completas de Francisco Madariaga con el poemario del vietnamita Ocean Vuong, los poemas de Anne Carson y Luise Glück junto a los libros de Cecilia Pavón.

–¿Podemos hacer un punteo por los libros de poesía que más te hayan gustado?

Dale, sí. Estos libros de Durand me gustan mucho. Llegué a él por Fabián Casas, porque somos muy amigos, y él me lo mostró. Tengo ese libro y El Estado y él se amaron. De Fabián también me encantan sus poemas. Otro de los que más me gustan es el poemario de José Watanabe Animal de invierno, uno de sus libros más breves e iniciáticos. Cecilia Pavón me encanta también: es cero grandilocuente. Me flashea que haga poemas sobre los cafés de Balvanera. Pensé que no se podía escribir poesía sobre esos lugares… Luis Chaves es otro autor que me interesa. Leí Falso documental, su poesía completa. Además lo conozco personalmente y vino a verme al teatro, porque Esteban Bigliardi lo había conocido en un viaje en los 90 y se reencontraron y nos vemos a veces. También me gusta su libro Vamos a tocar el agua, sobre su estancia en Berlín con sus dos hijas, escrito en forma de diario. Y la poeta norteamericana Sharon Olds es una de mis favoritas. Su libro La materia de este mundo lo regalo mucho. Me encanta lo doméstico que tiene su obra, y cómo habla del sexo, de las relaciones familiares. Tiene un nivel de libertad y belleza que me conmueve. Es tremenda.

Igual, de quien soy más fanático es de Sara Gallardo. Me compré hasta uno infantil de ella, y el volumen que reúne su obra periodística. Mis preferidos son Eisejuaz y Los galgos, los galgos. Y son tan distintos los dos… Enero es una gran novela también, para ser la primera que publicó. Tiene tensión, parece una película independiente del Bafici pero bien hecha. Estaría bueno que adaptaran Enero al cine. Y Los galgos, los galgos también me la imagino filmada, pero hay que hacerla con mucha plata.

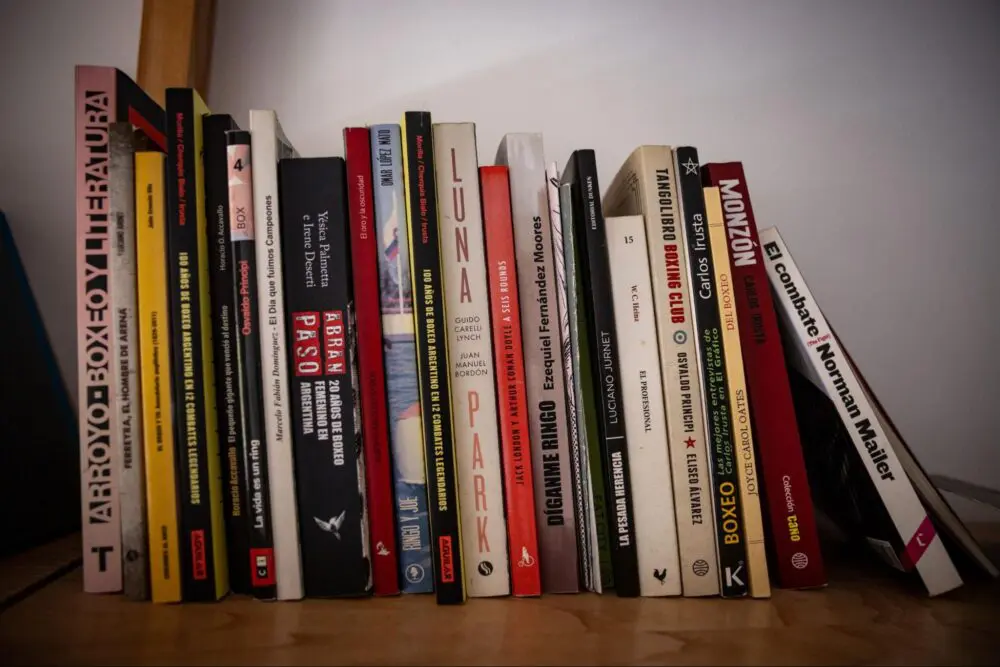

“El boxeo es de lo que más me gusta. Miro mucho boxeo, y a nivel literario podría haber leído más, porque me interesa puntualmente. A mí me asesora Osvaldo Príncipi, que tiene una biblioteca genial con más de cien libros de boxeo. Es que es el deporte más dramático de todos, y el más narrativo. Hay un cuento de Jack London, otro de Cortázar, es infinito”, dice Lamothe con bastante pasión, y señala El combate, de Norman Mailer como uno de sus títulos predilectos, junto a algunas biografías de pugilistas y un libro sobre la historia del Luna Park.

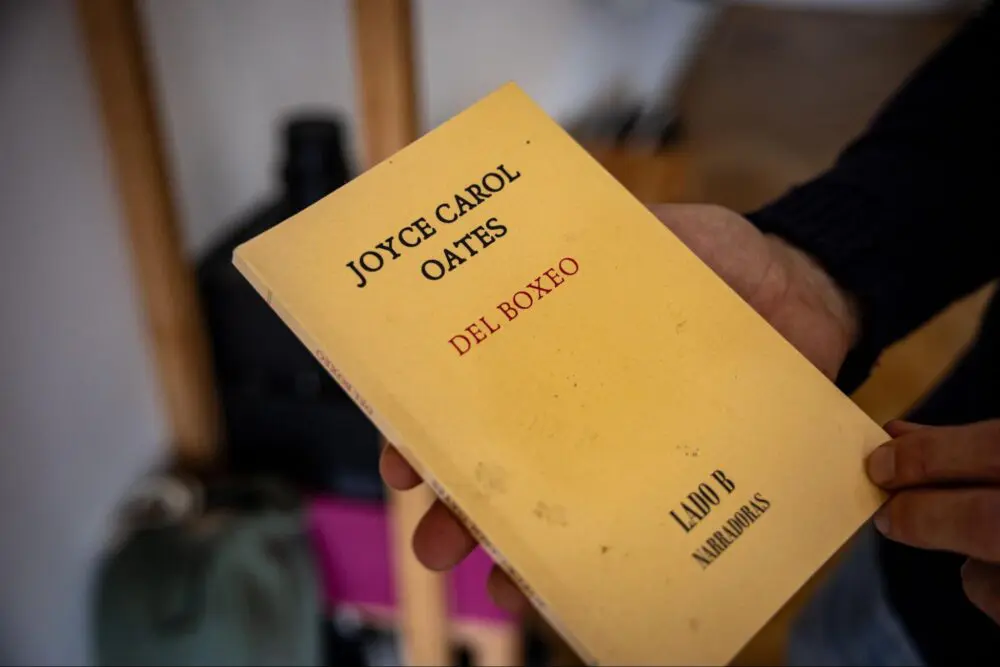

–¿Qué es esto de Joyce Carol Oates? ¡Nunca lo había visto! No sabía que ella había escrito sobre el tema.

Este es espectacular. Sí, ella iba a ver boxeo con el papá, que era fanático, y entonces cuenta las anécdotas de lo que le provocaba cuando era chiquita y agarra toda la época de “Los cuatro fantásticos” que son Marvin Hagler, Ray ‘Sugar’ Leonard, Tomas Hearns, y Mano de Piedra Durán.

–¿Y todos estos libros infantiles?

Uy, ¡esta es la mejor sección de todas! Me encantan los libros ilustrados. Investigué bastante de literatura infantil para leerle a mi hijo. Soy muy manija con esto. Hay una ilustradora coreana fascinante que se llama Susy Lee. Sus libros son silenciosos y casi poemas. Me los recomendaron en una librería y me impactó mucho. Y este que se llama La ola es hermoso también. De Anthony Browne tengo un montón, como este que se llama Voces en el parque. Y de Oliver Jeffers también, él es medio best-seller pero de muy buena calidad. ¡Mirá lo que es esto! [Dice mientras pasa todas las páginas del libro álbum El bosque dentro de mí de Adolfo Serra y nos lo muestra completo].

–¿Y eras de sentarte con tu hijo a leer?

Todos los días. Todas las noches durante años. De hecho es un bajón que ya no lo hagamos. Pero bueno, él ahora está leyendo sus cosas para el colegio, va a séptimo grado. Antes le daban buenas cosas, ahora viene con mucha ciencia ficción. Su generación no sé si tiene tanto el hábito de la lectura… Mucha pantalla. Lo que sí veo es que hay muchos amigos suyos que leen manga.

Creo que este de Los viajes de Gulliver es mi libro más viejo. Me lo compré cero kilómetro y mirá lo que es la edición. ¡Qué gran momento cuando uno lee estas cosas por primera vez! Y este es espectacular: Las fieras cebadas de Kumaon. Llegué porque Borges lo recomendó: es el diario de un cazador de tigres inglés. Es muy común que en la India un tigre cebado empiece a acechar las aldeas y mate a la gente. En general no lo hacen, pero cuando se lastiman y no pueden cazar, o cuando la mamá les da carne humana, una fiera se puede cebar, y en este libro se cuenta un poco todo eso. Es bastante masculino ahora que lo pienso.

–Si tuvieras que recomendarle libros a alguien que no lee mucho, ¿qué le darías?

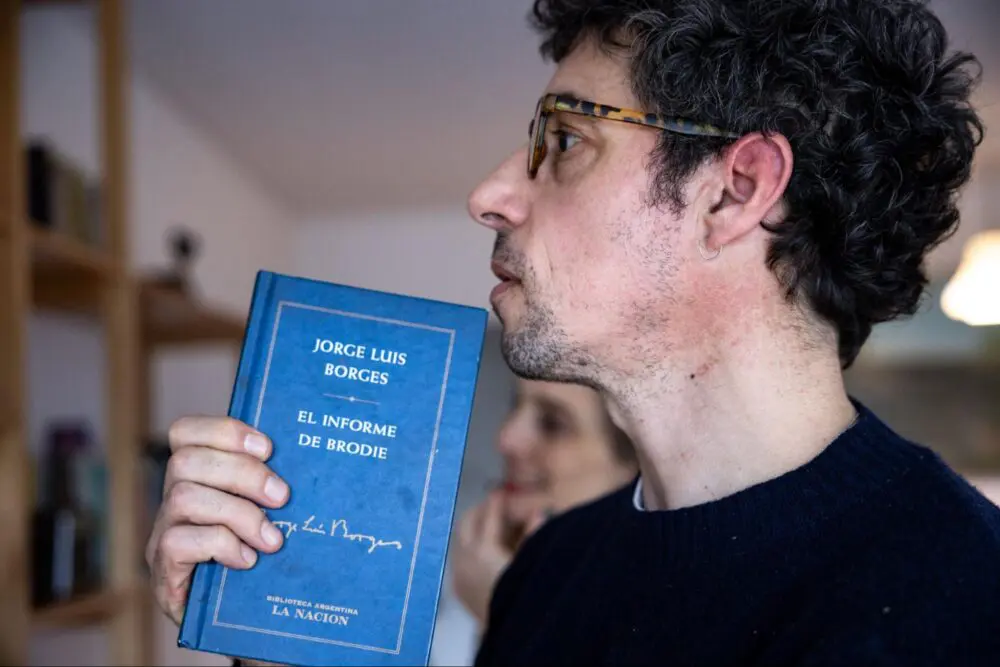

Depende a quién. A mi suegro que no lee le regalé Open, la biografía de André Agassi, que está re buena. Si no lee eso, es que no quiere leer para nada… Pero recomendaría El informe de Brodie de Borges, uno de los más accesibles. Tengo la edición de La Nación. Lo leí en otra época y me encantaba, pero como con otros autores que leí a los 20, sería re caradura ponerme a hablar de él porque no me acuerdo mucho. Leí varios de Borges y entendía lo que podía. También leí a Sábato: El túnel y Sobre héroes y tumbas. Una novia me regaló una entrada para verlo en el teatro Cervantes que tocaba la guitarra Juan Falú y él recitaba el Romance de la muerte de Juan Lavalle. Un plan re virgo…

–Bueno, como hago siempre en esta sección, te traje de regalo algo para tu biblioteca. Son dos libros bien breves de la editorial Periférica. Uno es de Arthur Cravan, que fue justamente boxeador y poeta. Son las Cartas de amor a Mina Loy, que le escribió a su novia justo antes de desaparecer para siempre en una barca en el mar en 1918. Y el otro se llama Nada más, y es el último libro que escribió Marguerite Duras. Está dedicado a su amante Yann, que era más joven que ella, a quien le dedica sus últimas palabras de amor. Es muy conmovedor.

¡Qué bueno! ¡Gracias! A él no lo conocía, y de ella no leí nada. Me encanta la literatura del amor.

Gracias, Esteban, por recibirnos.

Lewis Mumford tiene mucho que decir sobre las ciudades. A menudo se lo cita como uno de los grandes pensadores del siglo XX, pero es particularmente en el campo del urbanismo donde su mirada, rebosante de erudición y curiosidad, mantiene intacta su relevancia.

Nacido en 1895 en el barrio de Queens, en Nueva York, el joven Mumford estudió literatura e ingeniería, aunque nunca obtuvo un título universitario. Fue, más bien, un autodidacta influido por su mentor Patrick Geddes, biólogo y urbanista escocés que desarrolló una serie de conceptos clave sobre la planificación urbana.

En 1922 Mumford publicó su primer libro, Historia de las utopías, que Ediciones Godot acaba de reeditar como parte de su Biblioteca dedicada al autor (en coedición con la editorial española Pepitas de calabaza) y que en tiempos como los que corren es de lectura obligatoria para quienes amamos la vida en la ciudad.

En Historia de las utopías, el autor repasa las grandes promesas de ciudades ideales, de Platón a Tomas Moro, pero se detiene especialmente en la del filósofo francés Charles Fourier, que se imaginaba un contingente de 1.500 o 1.600 personas viviendo en un dominio compuesto por campos, huertos y viñedos (de acuerdo a la naturaleza del suelo y a los requisitos industriales). Según su programa, el principio de la asociación se materializa en un vasto edificio en el centro del dominio dividido en tres alas. En un ala están los talleres; en otra, la biblioteca, los museos y los estudios de los artistas; en el centro, los salones de banquetes y los grandes salones. Hay, sí, guarderías comunitarias y cocinas públicas donde los niños aprenden a cocinar desde una edad temprana.

El autor también repasa el proyecto de ciudad modelo del escritor y viajero inglés James Silk Buckingham, quien planteaba la construcción de una nueva ciudad llamada Victoria, con un máximo de 10 mil habitantes. Rodeada de 4 mil hectáreas de tierra cultivable, todas las tierras, casas y fábricas son –según este diseño– propiedades de la Compañía, la cual debe explotarse en beneficio de todos en proporción a la participación de cada uno. En su concepción, sólo puede ser miembro de la Compañía (o habitante de la ciudad, que es lo mismo) quien posea acciones por un valor mínimo de 20 libras y que adhiera a una serie de leyes restrictivas.

“Lo interesante de esta utopía son sus planes y especificaciones detalladas, que Buckingham acompaña además de dibujos. Se trata ciertamente de uno de los primeros intentos de plantear un problema de ingeniería social en términos a partir de los cuales cualquier ingeniero o arquitecto podrían trabajar”, resume Mumford.

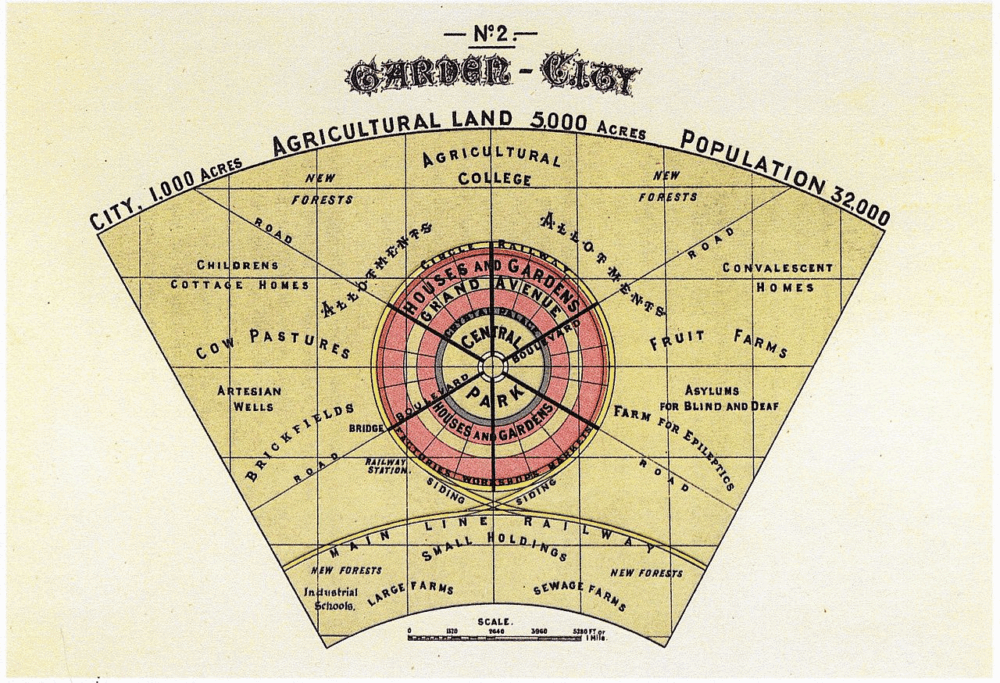

La utopía de Victoria, escrita a mediados del siglo XIX, terminaría inspirando a otra que sí llegó a concretarse, al menos en algunos lugares. En 1989, el urbanista británico Ebenezer Howard retomaría los conceptos de Buckingham para su influyente libro Garden Cities of To-Morrow, que daría inicio al movimiento de la “Ciudad Jardín”.

Para Howard, el ideal está en un jardín al centro rodeado por edificios públicos y envuelto por un bulevar cubierto; luego, dos anillos de viviendas y algunas zonas comerciales. Más lejos del centro, las actividades industriales y, por último, un cinturón verde exterior.

De estos últimos dos autores, Mumford rescata la importancia de transformar este ideal utópico en planes, diseños y proyectos detallados. “Deberíamos sospechar que una utopía que no pueda convertirse en planes específicos seguirá, como suele decirse, flotando en el aire”.

El contexto en el que se publica Historia de las utopías tiene que ver mucho con el desencanto intelectual que sigue a la Gran Guerra. “Como muchos de mis contemporáneos, ya era consciente de que el ímpetu del gran siglo XIX, con su caudal de boyante idealismo y de robustas iniciativas sociales había llegado a su final”, cuenta Mumford en el prefacio, escrito varios años después.

A pesar de haber investigado varios modelos ideales, el autor reconoce que no tiene una utopía privada propia. “Al contrario que la mayoría de los utopistas, en cualquier plan tengo que dejar un lugar para los desafíos, la oposición y el conflicto, para el mal y la corrupción, pues resultan visibles en la historia natural de todas las sociedades; y si apunto hacia fines más trascendentales, es porque los momentos negativos de la vida se las apañan bien por sí solos, y no necesitan de mayores estímulos. Uno no tiene que planear el caos y la degradación, pues estos se producen cuando el espíritu cesa de estar al mando”, escribe.

Cuatro décadas más tarde, Mumford publicaría lo que muchos consideran su obra maestra: The City in History

A lo largo de más de 600 páginas, el autor se zambulle en los orígenes de las ciudades, sus transformaciones a lo largo del tiempo y sus perspectivas futuras. Y si bien ya tiene un tiempo –fue publicado en 1961– muchas de sus observaciones conservan su agudeza.

Sería imposible hacerle justicia a semejante obra en algunos párrafos, por lo que podemos concentrarnos en un aspecto puntual de su recorrido erudito: su elogio de la ciudad medieval.

Cuenta Mumford que las calles estrechas y sinuosas de las ciudades medievales, pensadas tanto para la defensa como para resguardar a sus habitantes del clima, terminaban funcionando como algo más que meros caminos para el tránsito.

“Con frecuencia, la calle estaba bordeada a cada lado por una arcada, que formaba el extremo abierto de una tienda. Esto proporcionaba un mejor refugio que una calle estrecha y abierta”, dice Mumford. “En general, la calle era una línea de comunicación para peatones, mientras que su utilidad para el transporte sobre ruedas era secundaria. Las calles no solo eran angostas y a menudo irregulares, sino que también eran frecuentes las curvas abruptas y las calles sin salida”.

Estas características dotaban a cada espacio de la ciudad de una fisionomía particular, creaban un ambiente acogedor –donde las personas podían caminar, detenerse y relacionarse– y, sobre todo, sumaban sorpresa y variedad al recorrido.

En términos de acceso a la salud, explica Mumford que en la Edad Media los hospitales aparecen por primera vez en gran número. “El centro de salud ya no era un resort alejado de la ciudad y orientado principalmente a aquellos que podían costearse el viaje sino un lugar en el centro, a mano, abierto a todos aquellos que lo necesitaban”, dice el autor. También destaca el rol de los asilos (“ningún tipo anterior de ciudad había desarrollado este servicio para los menos afortunados”) y de la hospedería monástica, donde aquellos incapaces de pagar una posada podían alimentarse y pasar la noche.

Por momentos, Mumford corre el riesgo de romantizar una era que, en otros aspectos, fue difícil para las grandes mayorías (no hay que olvidar que la vida en la ciudad medieval estaba atravesada por olores y epidemias). Pero la mirada histórica del autor ayuda a entender cómo momentos posteriores terminaron siendo peores en otros aspectos. Por ejemplo, Mumford compara –positivamente– las condiciones higiénicas de la Edad Media con las de la Revolución Industrial: en el medioevo, dice, había menos hacinamiento y los desechos eran todos orgánicos.

¿No existe, entonces, la ciudad ideal? “Mi utopía es la vida real, aquí o en cualquier parte, llevada hasta los límites de sus posibilidades ideales”, dice el autor.

Mumford nunca se definió como un técnico o un académico. En The City in History, su estilo ensayístico le permitió indagar cada tipo de organización urbana de manera amplia pero sin perder rigor, articulando sus hipótesis urbanas con una evocación poética.

Una de las grandes enseñanzas de su obra es que las ciudades son artefactos que construimos para nosotros mismos (“tanto una herramienta física para la vida colectiva como un símbolo de esos propósitos colectivos”) y que por lo tanto no hay que olvidar que deben satisfacer necesidades humanas. Su mirada crítica nos ayuda a identificar aquellos momentos de peligro en los que la máquina de crecimiento, la tecnocracia y el consumo irreflexivo han tomado el control. Visto lo visto, es un buen momento para sentarse a leer uno de sus libros.

Hay medidas que, en lugar de resolver un problema, terminan agravándolo más. Las eliminación temporal de las retenciones es una de esas. Una medida con un costo fiscal sumamente elevado que solo generó un efecto efímero en el mercado cambiario y que, en los próximos días se va a transformar en un dolor de cabeza para el Gobierno.

El mismo lunes en que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó su tuit diciendo que “haría lo que sea necesario” para ayudar a la economía argentina, el gobierno anunció la eliminación temporal de las retenciones al agro por un tope de hasta USD 7.000 millones (de los cuales, el 90% debería ser liquidado como máximo 3 días después de su declaración).

La combinación de estos dos elementos tuvo un efecto inmediato en la fuerte presión cambiaria que había hasta el viernes de la semana anterior. Por un lado, la eliminación temporal de las retenciones provocó un aluvión de liquidaciones de las exportaciones, que en 3 días completaron el cupo e inundaron de dólares el mercado cambiario. Para tomar dimensión de la magnitud, en todo julio (mes de mayor liquidación del 2025) se liquidaron USD 4.100 millones. O sea, en pocos días se liquidó un 50% más. Lo otro importante a destacar es que el costo fiscal de esta medida –las retenciones que dejó de cobrar el Estado– se estima que fue de USD 1.500 millones.

Por otro lado, el mensaje de Bessent operó sobre las expectativas de devaluación y sobre el riesgo país (el apoyo contundente de Estados Unidos fortalecía la capacidad de repago de la deuda). O sea, una medida apuntó a traer dólares de inmediato, mientras que la otra promete traer –mucho más– en el futuro cercano.

No obstante, su efecto fue bastante menor al esperado. En primer lugar, a lo largo de toda esa semana (lapso en el que se vendieron todos los dólares liquidados por el agro), el Tesoro sólo logró acumular unos USD 2.160 millones, lo que representa aproximadamente el 35% del total. Por otro lado, el tipo de cambio bajó 10%.

Este magro resultado se explica por el hecho de que, pese a los anuncios, la demanda de dólares no aflojó. Dicho de otra manera, es evidente que el tuit de Bessent no convenció al mercado, que ya se acostumbró a que este gobierno haga anuncios que tardan mucho en concretarse (sin ir más lejos, Milei anunció el acuerdo con el FMI el primero de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, pero después de muchas idas y vueltas, recién el 11 de abril se conocieron los detalles del préstamo).

Su efecto hubiera sido todavía menor, de no ser por las restricciones cruzadas que introdujo a las personas “físicas” para frenar el arbitraje que había entre el tipo de cambio oficial y el financiero (si una persona compra dólares en el mercado oficial no puede vender en el mercado financiero por 90 días). Rebobinemos un poco para explicar esto, porque en realidad este problema del arbitraje está presente desde el día 1 en el que se eliminaron las restricciones cambiarias.

Recordemos que, en ese entonces, se eliminaron todas las restricciones para las personas físicas, pero se mantuvo la restricción cruzada para las personas “jurídicas” (las empresas) junto con la prohibición de comprar dólares en el mercado oficial para remitir utilidades (eso recién se podría hacer en 2026), con el objetivo de contener esa demanda de dólares, que debía canalizarse al mercado financiero. Eso debía hacer que el tipo de cambio MEP/CCL operase en un nivel más elevado que el oficial, es decir, debía llevar a que exista una brecha cambiaria (cuya magnitud dependía de dicha demanda).

Sin embargo, había un problema. Al permitir a las personas físicas operar en ambos mercados con total libertad, eso abrió la posibilidad de arbitrar dichos mercados. Es decir, comprar dólares (más baratos) en el mercado oficial y venderlos (a un valor más elevado) en el mercado financiero, lo que en definitiva hizo que la brecha fuera mínima. O sea, esto hizo que en la práctica la regulación no funcionara. La demanda de dólares de las empresas no solo se terminó “filtrando” al mercado oficial a través de los arbitrajistas, sino que además les permitió hacerlo a un tipo de cambio prácticamente idéntico al oficial.

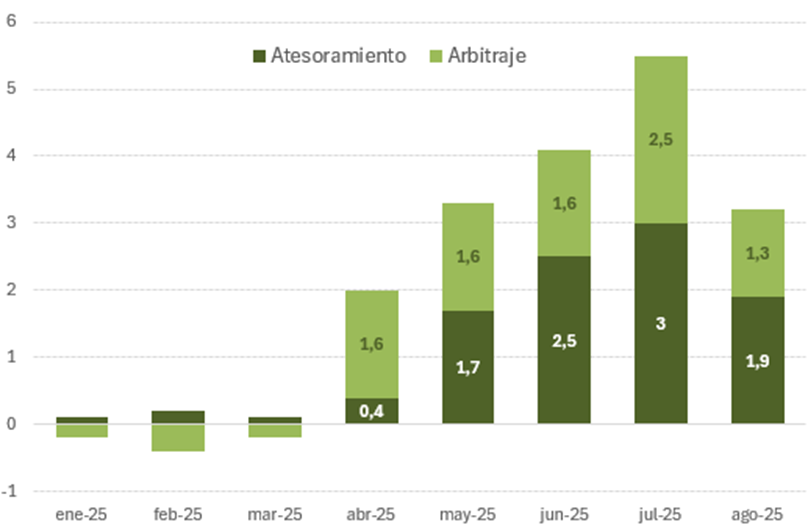

La Gerencia de estudios económicos del Banco Provincia estima que más de la mitad de la compra de dólares de la formación de activos externos estuvo explicada por este mecanismo (unos USD 9.500 millones sobre un total de USD 18.100 millones entre abril y agosto de este año).

Descomposición de la formación de activos externos (FAE) neta (en M USD)

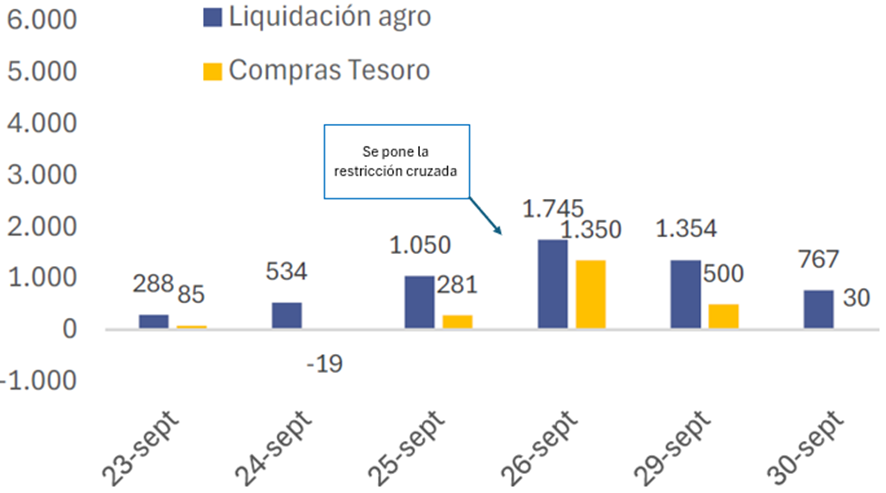

Volvamos entonces a la actualidad. La restauración de la restricción cruzada para las personas físicas fue justamente para frenar este arbitraje, lo que obviamente provocó que el precio del dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) se incrementaran y que la brecha supere el 10%. Ahora bien, el motivo puntual no fue frenar esta sangría de dólares (lo cual, ya de por sí hubiese sido un motivo suficiente), sino desincentivar a las cerealeras a que, luego de vender sus dólares, buscaran dolarizarse nuevamente (a un precio similar). En el extremo, eso hubiera provocado que el Tesoro no acumulara ni un solo dólar.

Liquidaciones del sector agropecuario y compras del Tesoro (en millones USD)

En suma, no hay dudas de que el resultado no fue el esperado. Aun con el costo económico, pero sobre todo simbólico, de volver a tener que poner restricciones cambiarias, sólo lograron acumular el 35% de todo lo liquidado.

Pero ahí no terminan las malas noticias, porque lógicamente una vez finalizada la medida, se redujo drásticamente la venta de dólares por parte del sector en el mercado. Pero la demanda no aflojó, con lo cual, el tipo de cambio volvió a retomar una tendencia alcista.

En una maniobra difícil de comprender, el tesoro empezó a vender dólares para contenerlo en 1.425, por debajo del techo de la banda. Dada la fuerte presión de la demanda, que estimamos se va a mantener como mínimo hasta las elecciones, lo lógico sería dejar que aumente hasta el techo de la banda y ahí vender (no venderlos ahora “baratos” a un precio más bajo).

La respuesta del mercado no fue buena. Cada dólar que vende el Tesoro es un dólar menos que tiene para pagar la deuda, por ende, eso provocó el aumento del riesgo país (que mide la probabilidad de pago, que dicho sea de paso fue el tema de la última edición de #Rollover), lo que a su vez elevó las expectativas de devaluación y arrastró consigo la demanda de dólares. El resultado fue un costo cada vez más elevado para sostener el tipo de cambio. En las últimas 6 jornadas que tenemos datos, el BCRA habría vendido unos USD 2.000 millones, es decir, prácticamente la totalidad de lo que había acumulado gracias a la eliminación temporal de las retenciones al agro.

Para que se entienda: el Gobierno se “gastó” (dejó de recaudar) USD 1.500 millones para tener 2 semanas de estabilidad cambiaria; que, en realidad, ni siquiera, porque de no haber existido la medida las liquidaciones del sector se hubieran hecho de manera repartida en el tiempo y, en las próximas semanas, el mercado cambiario hubiese tenido una oferta constante de divisas por parte del sector. Ahora esa oferta prácticamente desapareció, haciendo que el Gobierno (y el Banco Central, cuando llegue al techo de la banda) sean los únicos oferentes de dólares en el mercado cambiario.

En definitiva, el Gobierno apeló a una medida sumamente costosa y cortoplacista para tratar de mantener el dólar estable de cara a las elecciones. Al final, populistas somos todos.

Buenas, ¿cómo va?

Esto es algo de lo que pasó hoy: Bessent confirmó el apoyo al Gobierno argentino (te lo explica Emiliano Libman), Israel y Hamas firmaron el acuerdo de paz, allanaron a Espert y sigue el conflicto en Chicago.

Leer este mail te va a llevar cuatro minutos.

Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado.

Economía. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ratificó el fuerte apoyo al Gobierno argentino: confirmó el swap por 20 mil millones de dólares y anunció que, por el “grave momento de iliquidez” de nuestro país, el Tesoro estadounidense intervino comprando pesos. El universo es muy confuso realmente. “Solo Estados Unidos puede actuar con rapidez, y actuaremos”, escribió y elogió el funcionamiento de las bandas cambiarias. Pedí prestado a uno de los autores del newsletter #Rollover para explicar qué implica todo esto. Escribe, acá abajo, Emiliano Libman.

Análisis. Si bien ya hemos acordado líneas de swap con otros países y este tipo de declaraciones afirmando disposición a intervenir son habituales, este apoyo no tiene precedentes. Es cierto que el Fondo de Estabilización del Tesoro Americano (de donde salen los recursos) se creó para operaciones de esta naturaleza, pero es muy anormal para un país como Argentina (que no presenta riesgo sistémico) recibir este tipo de ayuda. Sólo una relación cercana y el interés de Donald Trump parecen explicar la movida. Aún resta ver si hay condiciones como contrapartida. Pero, de materializarse, podría significar un alivio para las tensiones cambiarias, al menos hasta las elecciones.

Paz. Israel y Hamas acordaron la primera fase del acuerdo de paz en Gaza. El Ejército israelí deberá replegarse hasta controlar cerca del 53% de la Franja. En las 72 horas posteriores al cese al fuego, Hamas tendrá que liberar a todos los rehenes, vivos y muertos. Por su parte, Benjamin Netanyahu se comprometió a liberar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos en Gaza después del atentado del 7 de octubre de 2023.

Espert. Por orden de la Justicia, allanaron el despacho de José Luis Espert en Diputados y su casa en Beccar, San Isidro. El diputado –hoy con licencia– recibió a la Policía junto a sus abogados y entregó un celular, al que le harán una copia y será peritado. En la puerta, el abogado Alejandro Freeland, a quien no dejaron entrar, dijo: “Me voy afuera porque acá me aburro y estoy parado con el perro”. Ayer, en la casa de Federico Machado, encontraron un contrato con Espert por un millón de dólares. La fecha es del 7 de junio de 2019.

Chicago. La ciudad se volvió el epicentro de la lucha de Trump contra los migrantes. En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a cientos de personas en distintas redadas, algo que generó protestas en la sede del organismo. El mandatario estadounidense pidió que metan presos al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker –ambos demócratas–, porque “no están garantizando las protecciones a los agentes de inmigración”.

Por si te lo perdiste, en #RecetaParaElDesastre, Valentín Muro escribe sobre los monos y se mete con la historia de la evolución. Además, Pablo Ibáñez dice que la renuncia de Espert no alcanza para paliar el daño.

Y no te olvides de sintonizar, desde las 20, #ElFinDeLaMetáfora. Iván, Manu, Jairo y Déborah reciben a los legisladores Itaí Hagman y Facundo Manes, y al intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado, Fernando Gray.

En algunas regiones de Alemania creen que cuando un gato negro se te cruza de derecha a izquierda puede traerte buena suerte. Ahora, agarrate si va en el sentido opuesto.

En esta página podés hacer un tour en 360° por Tasmania.

Y te dejo una para el finde largo: cebado con Paul Thomas Anderson, la semana pasada volví a ver There will be blood. Y si todavía no viste su última película, la recomendación es esa.

Ayer falleció el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, un tipo que vivía por el fútbol. Eligió irse haciendo lo que más le gustaba, porque estaba muy comprometido con su propia vida. Cierro el news de hoy con un mensaje que dejó en su vuelta a Boca, a fines de 2019: después de superar en Colombia la primera etapa de su enfermedad, le preguntaron por qué no elegía un lugar más tranquilo. Russo contestó con una sonrisa. “Porque no sería yo. ¿Sabés lo que es no ser vos?”. Hasta siempre, Miguel. Te vamos a extrañar.

Que tengas un lindo fin de semana. Nos leemos el lunes.

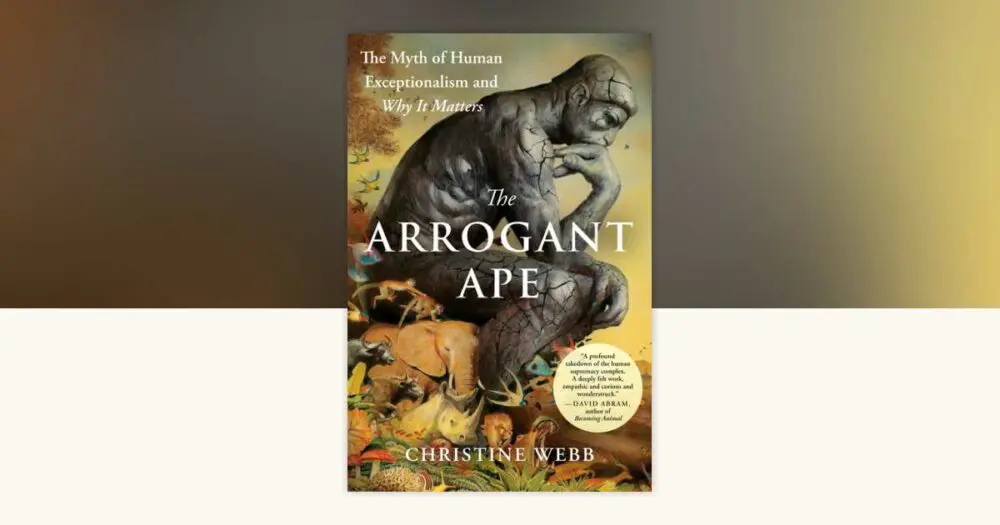

El simio arrogante, o por qué no somos tan especialesNo sé qué habrás escuchado pero acá nadie desciende de los monos. Nuestra especie es la única que usa corbata —y, en algunos casos, aplaude cuando aterriza un avión— por lo que puede resultar entendible que nos cueste escaparle a cierto complejo de superioridad. Pero los monos, simios o cualquier primate es tan “evolucionado”, por así decir, como los seres humanos. La diferencia está en que nos comportamos como si fuéramos más especiales. Esta observación es la que inspira el libro The Arrogant Ape (2025, “El simio arrogante”), de la primatóloga Christine Webb.

Incluso si no nos jactamos de ello, solemos ordenar al mundo en humanos y luego el resto. Tan es así que hablamos con soltura de “la naturaleza” como si no fuéramos parte de ella. Esta prolija separación de los tantos nos resulta tan obvia que no es necesariamente explícita en nuestra relación con el mundo. La humanidad posee la razón, la cultura, la conciencia, mientras que el instinto salvaje le queda al resto. A esto Webb lo llama el excepcionalismo humano: la creencia de que poseemos diferencias fundamentales, y superiores, al resto de la vida en la Tierra.

Esta cosmovisión —las gafas que nos colocamos cada mañana al encarar al mundo— no es solo origen de la arrogancia que inspira nuestra convicción de ser la medida de todas las cosas o una mera digresión. Según Webb, esta es la raíz de nuestra crisis ecológica, y un rasgo que adquirimos culturalmente.

En uno de los estudios que cita en el libro, la autora comenta que los niños no priorizan la vida humana sobre la de otros animales del mismo modo que los adultos: en ciertos dilemas morales muchos prefieren salvar a varios perros antes que a un solo humano. Los autores del estudio sugieren que la opinión de que la vida humana carga con mayor importancia moral que la de los animales aparece tarde en el desarrollo y probablemente se adquiere socialmente, por ejemplo a partir del modo en que nuestra sociedad usa, valora y descarta al resto de las formas de vida.

Este excepcionalismo humano también es evidente en el modo en que se estudia y mide la inteligencia animal, por ejemplo en el caso de la autoconciencia. Un experimento clásico, el test del espejo —desarrollado en 1970— se utilizó durante décadas para determinar si un animal posee la capacidad de autoconsciencia. Los chimpancés, delfines, cuervos y elefantes, entre otros, lo pasan mientras que la gran mayoría de las otras especies no pertenece a tan exclusivo club.

Pero esto no le olía bien a la investigadora de la cognición canina Alexandra Horowitz, quien se preguntó qué pasaría si intentáramos adecuar este experimento —sesgado hacia especies visuales como la nuestra— hacia un universo principalmente olfativo como el de los perros. Luego de diseñar un “test del espejo olfativo”, descubrió que estos sí se reconocen a sí mismos a través de su propio olor, algo que luego fue observado también en dos especies de serpientes. Solo había que intentar probar con su propio idioma.

Cada especie habita un universo sensorial distinto, un Umwelt, como lo llamó el biólogo Jakob von Uexküll. Las aves ven colores en el espectro ultravioleta que ni podemos imaginar, los murciélagos construyen mapas tridimensionales con el sonido y las serpientes perciben el calor de sus presas en la oscuridad. Se nos presenta una inescapable incomodidad fundamental al reconocer que por más astucia que dediquemos no podremos alguna vez saber qué se siente ser un murciélago.