De Imprenteros a Envidiosa, Lorena Vega se nutre de su biblioteca para actuar

Para la actriz, los libros alimentan todos sus proyectos artísticos: de ellos se vale para componer personajes, escribir y dirigir.

Fotos: Cristina Sille.

Antes de tocar el timbre a la hora prevista para el encuentro, vemos a Lorena Vega bajar de un auto cargando varias bolsas grandes y pesadas. Está trayendo una cantidad considerable de libros que abandonaron los estantes de su casa familiar y pasarán a ocupar ahora una nueva biblioteca de su espacio de trabajo. Es que esta actriz y directora argentina, que no para de destacarse en cuanta obra, serie o película aparezca, decidió usar este departamento para encerrarse a escribir o a estudiar guiones en soledad. Un cuarto propio donde producir y concentrarse, junto a la oficina de Federico, su hermano contador, en el límite entre Palermo y Las Cañitas. El éxito de sus últimos proyectos le permite darse este lujo. Viene de hacer desde 2018 funciones agotadas de Imprenteros, el biodrama documental en el que cuenta su historia familiar a partir de lo que sucedió con el taller gráfico de su papá (que además se convirtió en libro y en película), de encarnar coprotagónicos en dos obras ya emblemáticas de Mariano Tenconi como La vida extraordinaria y Las cautivas, que llevan varias temporadas en cartelera, y de saltar a la popularidad por su personaje en la serie de Netflix Envidiosa, en la que encarna con un verosímil muy preciso a Fernanda, la psicoanalista que pone en jaque a la protagonista.

En el departamento ya hay otra biblioteca, un escritorio, un sillón mullido y un balcón que da a la calle. Lo primero que hacemos antes de prender el grabador es ayudarla a acomodar todos esos volúmenes, para después poder hablar de ellos. “Estamos teniendo esta charla en un momento de migración de libros. Ahora hay dos sedes. En mi casa quedaron los de la primera época, los clásicos, los autores más emblemáticos, libros que quizás en su momento estéticamente eran atractivos, con hojas gruesas y amarillas y tapas ocres o marrones, con labrados. Y acá están los libros más actuales, más modernos, de autoras nacionales contemporáneas. Acá hay mucho de mi última etapa como lectora”, explica Lorena mientras nos ofrece café de su recién estrenada cafetera.

Suscribite para recibir un alerta cada vez que Malena Rey publique un nuevo artículo.

–Contame un poco sobre tu formación. ¿En qué momento te convertiste en lectora?

Leo desde chica. Ahora que me hacen entrevistas y me preguntan cómo empecé con el teatro, yo cuento que en mi familia no había práctica de ir al teatro, ni actores, ni una conexión con eso, pero sí te puedo decir que había libros. No había muchos, pero sí algunos puntuales que se notaba que eran queridos, elegidos, y eran “sustanciosos”, tenían un por qué muy claro. Había cosas de política, que eran de mi papá, sobre Marx, Rusia, el contrato social (¡incluso repetidos!). Y mi mamá tenía novelas. Uno de los primeros contactos con la literatura fue a través de la mamá de mi mejor amiga que hacía talleres. Ella fue una influencia importante para mí, porque una vez presentó una revista que hacía con sus compañeros y me invitó. En ese número había un poema de Olga Orozco con el que me fanaticé, y empecé a leer a Orozco de muy chica. Ese poema me lo apropié, me lo aprendí de memoria, y lo usé muchas veces como monólogo cuando tenía que hacer castings. Ese es el germen de lo que después fui haciendo con otros textos. El poema se llamaba “Señora tomando sopa”. Es fascinante.

–¿Y participaste vos también en algún taller literario?

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateSí, tuve la iniciativa de ir a uno a los 13 o 14 años. Era un espacio muy heterogéneo, con gente de distintas edades y de distintos mundos. Lo coordinaba Josefina Trebucq, una escritora cordobesa que tiene un libro que se llama Primera sangre (muchos años después, Josefina reapareció y me vino a ver a Imprenteros). A uno de mis mejores amigos, Santiago Rey, lo conocí ahí. Esas épocas de taller fueron de mucha nutrición literaria, por lo que circulaba, por cómo escribían mis compañeros. Me encantaba estar ahí.

–¿Y en tu juventud o adolescencia qué leías?

Tuve una larga época de leer mucho a Cortázar. Lo que me gustó fue descubrir en su obra cómo la forma generaba sentido, y cómo la literatura podía tener también esa expresión. La posibilidad de leer de otro modo, jugando también, como pasa en Rayuela o en Último round. Años después hice de La Maga para un programa de Canal Encuentro en el que analizan Rayuela.

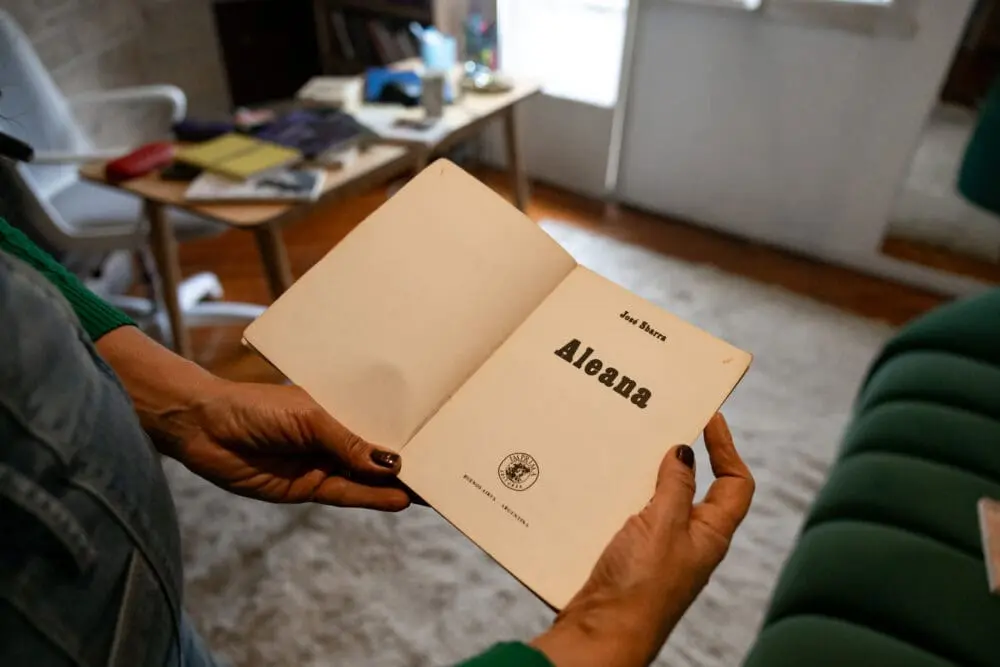

–¿Tenés algún libro especial que conserves por el motivo que sea?

[Busca entre los volúmenes que trajo de su casa y saca un ejemplar bastante deteriorado] Aleana era un libro raro que tenía mi mamá. Un libro prohibido. Me decía: “Podés agarrar todos menos ese”. Y obvio yo quería ese. Tardé mucho en sacarlo del estante porque era obediente y aplicada, pero en un momento lo leí: era un libro oscuro sobre una mujer errante que empieza a vivir sola en la calle, con episodios de violencia. Me generó un shock. Pasaron muchos años y no lo volví a leer, pero lo conservo. Mis lecturas posteriores estuvieron signadas en gran medida por ese libro: preferí muchas veces libros duros, dramáticos. Si la historia no era pesada y dura, el libro no terminaba de llegarme…

–¡Ah pero este libro es de José Sbarra! Es una primera edición de 1979. ¡Qué increíble que tu mamá leyera esto! Sbarra era un escritor bastante marginal, con una escritura entre sórdida y delirante. Era adicto y se prostituía. Hace algunos años se lo rescató y se volvieron a conseguir varios de sus libros, como Plástico cruel. Esta novela suya no la conocía para nada. ¿Cómo le habrá llegado a tu mamá?

No sé por qué leía esto… Ella era modista en esa época, y trabajaba para una pintora, una artista plástica que vivía en Barrio Norte. Mi mamá y mi tía iban a su casa a coser. Fue una especie de protectora. Era una mujer de clase media acomodada que tenía una casa de fin de semana. Ella la retrató a mi mamá cosiendo, hizo un cuadro que es bellísimo. Quizás se lo prestó ella… Cuando me fui de la casa de mi mamá, me lo llevé.

–¿Y hay algún libro al que vuelvas siempre?

¡Sí! Vagones transportan humo de Alejandro Urdapilleta es mi libro de cabecera. Un documento muy logrado que funciona como libro, como testimonio de un momento teatral, pero también como impronta de un autor y de una poética en particular. Marca una época escénica. El libro tiene todo: podemos ir a él por los monólogos y usarlos, seguir diciéndolos, para seguir haciendo teatro. Es un recurso permanente. Este poema por ejemplo es una belleza: “Me voy al mar para ser el mar”.

–¿Qué tipo de lectora sos? ¿Cómo te fuiste transformando?

Me podría definir como una lectora de distintas etapas, porque no mantuve siempre la misma disciplina. En una época, después de los descubrimientos de Cortázar y de los clásicos de la literatura nacional, empecé a interesarme más por los libros antiguos. Iba por las ferias buscando libros viejos. En un momento el atractivo para mí estaba en el libro más tradicional, y eso se fue transformando con el tiempo.

Hay una etapa larga en la que la relación con el libro era la búsqueda de estilos y voces. Buscaba material para nutrir composiciones actorales. Textos que se pudieran encarnar, que me inspiraran para componer, o para usarlos en la improvisación. Investigaba mundos, perfiles.

Tengo la sensación de que desde la pandemia para acá leo menos. Tengo más trabajo sin tiempos muertos para leer. El trabajo de productora independiente es lo que me restó un poco de tiempo para la lectura. Y hay una especie de motor, de ritmo en el que entré, que me tiene más acelerada de lo que pide engancharse con un libro.

La biblioteca teatral de Lorena Vega

–Veo que tenés muchos libros de teatro: sobre teatro, obras, ensayos teóricos. ¿Cómo es ese tipo de lectura en relación a la de narrativa?

Cuando leo una obra de teatro, lo hago por algo que tengo que hacer, alguna investigación o trabajo. Excepto clásicos: Shakespeare, Lorca, Tennessee Williams y Chejov. Esos son los que puedo leer por placer. Si no, me cuesta leer obras. A la vez, celebro un montón que se publique teatro, que mis colegas saquen libros.

Los libros de teoría teatral están muy vinculados con mi tarea docente, que fue central en mi vida desde mis 20 años hasta la pandemia. Esos textos me ayudaban a organizar mi mirada y mi forma de hacer. Después de la pandemia es cuando empiezo a sostener mi economía con otros trabajos que no son las clases.

–Entiendo que también trabajaste para teatro con muchos textos literarios, ¿no?

Sí, la literatura me nutre. En un momento leímos mucho a Salinger para hacer una obra que se llamaba Kuala Lumpur, que dirigía Gustavo Tarrío. Y con el Grupo Sanguíneo que teníamos con Juan Pablo Garaventa, Valeria Lois y Martín Piroyansky hicimos una obra que se llamaba Capítulo XV que hablaba del mundo literario. Era sobre una escritora –que era mi personaje, Mercedes Medoya– que estaba enamorada de su editor, y su hermana –que era Vale haciendo de Hirte Medoya– también. Como Hirte era la correspondida, mi personaje la desterraba. Todo sucedía en los años 40, inspirado en la estética de la película Sunset Boulevard. Fue muy divertido, nos autodirigíamos. Y diría que Alejandra Pizarnik y Clarice Lispector, pero también Marosa Di Giorgio, son autoras de las que me nutrí y que trabajamos en grupos.

–¿Y ensayos sobre otras cosas leés?

Sí, he leído. Hay un libro que tengo muy marcado que fue clave para mí. Se llama Micropolíticas del cuerpo, de Raúl García, un investigador cordobés. Es un ensayo sobre los modos y las distintas técnicas de dominación sobre el cuerpo desde la conquista de América hasta la última dictadura militar. Es un libro recontra base al que vuelvo muy seguido por diversos motivos y al que cito pensando en el trabajo corporal. Ya sabemos que la actuación siempre es corporal. A mí me interesa incluir todo el cuerpo, incluso el cuerpo sonoro, invisible, y tomar decisiones sobre eso casi como si tocaras un instrumento, una guitarra: “Esto va a sonar más arriba, esto más abajo”. Este ensayo intenta descular cuál es la mirada del torturador… Y es interesante cuando llega a la época de la última dictadura y habla del no-cuerpo, de que la dominación sigue siendo sobre el cuerpo pero desapareciéndolo. El paroxismo, el colmo de lo que se puede hacer con un cuerpo es eso. Conocí este libro en la materia Teoría del movimiento. La docente era Raquel Guido, que al poco tiempo de cursar me llamó para que fuera ayudante de la UNA en la carrera de Danza. Así que lo estudié bien y lo daba con un enfoque teatral. No suelo marcar los libros: los que subrayo es porque los usé para trabajar y este está todo marcado.

–Pasemos al proyecto de Imprenteros. De la obra ya hablaste muchas veces, pero del libro que publicaste en 2022 no tanto, y es muy bueno. Ahí contás que leíste El salto de papá, de Martín Sivak, y que te hizo llorar. Quería preguntarte por los materiales literarios que usaste para escribir en particular.

Para mí El salto de papá es uno sin dudas. Él habla de un padre que es contemporáneo al mío con un cosmos muy similar. Lo que más me llegó es el intento de un hijo de retratar a un padre para comprender cosas del pasado. Esa operación me inspiró mucho, y me fue llevando a mi proyecto. Y además lo encontré bello, con mucha identidad, muy argentino. Cuando lo leía, no sabía que iba a hacer la obra. Fue una lectura personal, y con el tiempo me di cuenta de cuánto me había influenciado. Eso que le pasa a muchas personas, que vienen a ver mi obra y se ven a sí mismas y a sus familiares ahí, a mí me pasó con ese libro. No lo conozco a Martín, pero sé que vino dos veces a ver Imprenteros. Y sé que le encantó.

–¿Y hubo otros materiales que usaste como recursos para alimentar lo tuyo?

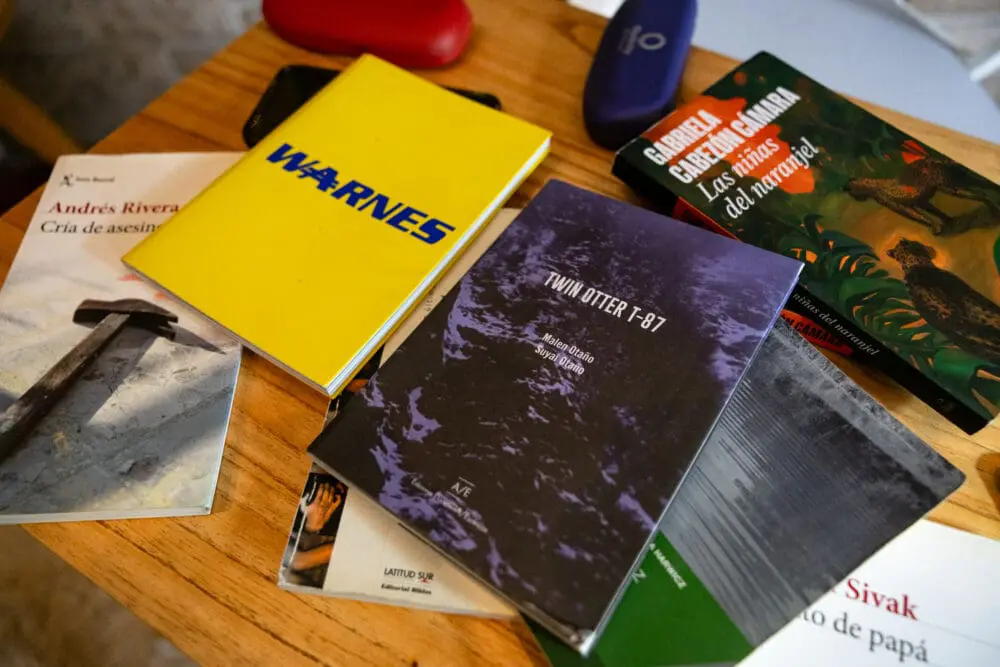

Cuando quise encarar el libro, empecé a hacer taller con Mariana Mazover, y el ejercicio de estar escribiendo y escuchando a mis compañeras era muy alentador. Era un taller de escritura autobiográfica, así que estábamos todas en la misma sintonía, buceando en lo propio y en cómo eso pasaba a la autoficción. Mariana nos daba muchos textos, y de ahí saqué varias cosas. Leímos por ejemplo la novela de Laura Alcoba, la escritora argentina que vive en Francia, que se llama La casa de los conejos. Las clases de Hebe Uhart de Liliana Villanueva también me ayudó para Imprenteros. Es un libro que está lleno de ideas. Y después hay dos proyectos que reconozco que tuvieron que ver con lo que terminé haciendo. Por un lado, este libro que se llama Warnes y que publicó un amigo que es director de cine, Iván Gierasinchuk. Armó un volumen con fotos de sus amigos y lo imprimió con la herencia del padre. Mi hermano lo ayudó con los temas de imprenta. Hay algo en la disposición de las imágenes que después usamos como referencia para Imprenteros. Y este otro se llama Twin Otter T-87, de Malen y Suyai Otaño. Es la historia de dos hermanas que perdieron a su abuelo en un accidente de avión en la Patagonia y lo que hacen es reconstruir la búsqueda de los pedazos. Me gusta mucho cómo se meten ellas en la búsqueda, me pone la piel de gallina. Lo editó Documenta Escénicas, como el libro de Imprenteros.

Trabajar a partir de libros

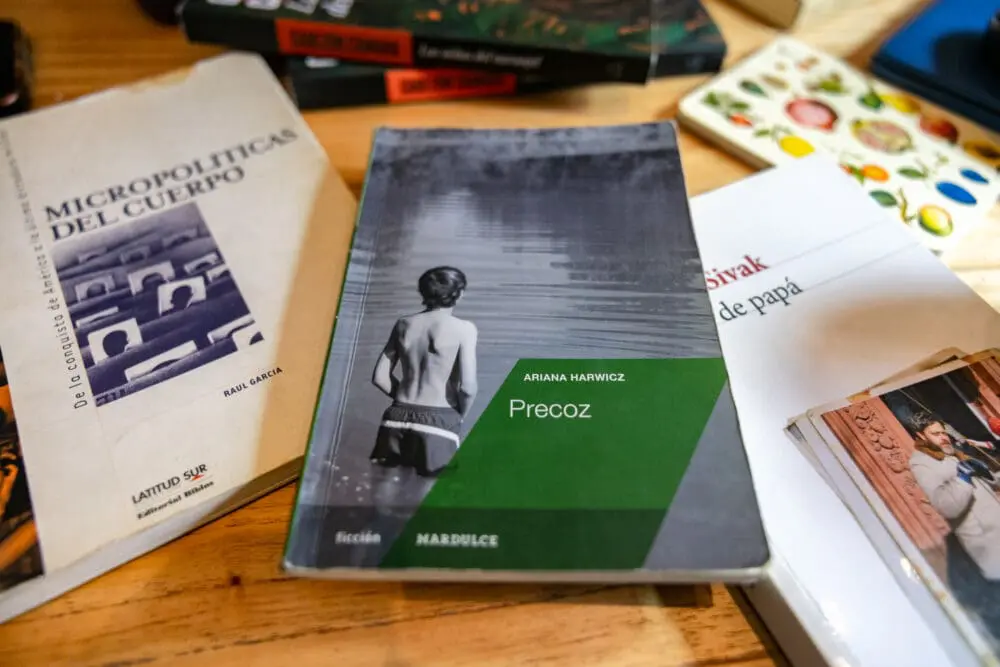

–Vos dirigiste Precoz, la obra basada en una novela de Ariana Harwicz, que es un libro con un gran trabajo a partir de la voz, que es muy perturbadora. Había que darle una vuelta a eso para que llegara a lo escénico. ¿Cómo fue ese desafío? ¿Cómo se conectó ese libro con tu deseo de dirigirlo?

Con ese proyecto nada es lo que parece. A mí me convocaron Flor Monfort y Natalia Kleiman, que son amigas de Ariana y querían producir otra obra de ella. Ya se había hecho la adaptación de Matate, amor con Érica Rivas y había sido una experiencia muy buena. Habían venido a ver La vida extraordinaria y querían que Vale [Lois] y yo fuésemos las que llevaran el proyecto adelante. Hablaron primero con Vale, y muy rápidamente definió que ella sería la actriz y yo la directora. ¡No me dio chance a mí de ver si la quería actuar! [risas] Como yo ya dirigía, era lo más natural.

Cuando agarré el libro, me costó la lectura. Es muy elíptico, confuso. Los personajes no tienen nombre, están nombrados por su rol, y cuando se dice “él” a veces puede ser tanto el hijo como el amante de la protagonista. Y hay tantas peripecias por esa vida errante y desprolija que tienen los personajes que me costaba entenderlo. Así y todo, esa dificultad misma me resultaba un motivo para tratar de sortearla y hacer el proyecto. Tenía que poder desentrañarlo. Di muchas vueltas hasta confirmar que me iba a involucrar, y nos embarcamos con Vale en esa aventura. Pero en un momento ella desiste y se baja. Y ahí entra Julieta Díaz como actriz protagónica.

El texto lo adaptó Juan Ignacio Fernández en un trabajo muy en conjunto conmigo y con el equipo actoral. Le dedicamos muchísimo tiempo, y encima nos agarró la pandemia en el medio. Le tuvimos paciencia a Precoz. Confiábamos en el material. Y cuando pudimos, estrenamos la obra. Julieta hizo la primera etapa de funciones y fue muy poderosa. En un momento, para ella se cerró el ciclo y ahí volvió Vale. Está buenísimo porque para todas hubo oportunidades. Las dos comprenden profundamente el dolor de una madre que tiene partido el corazón. El teatro me ayudó a entender más la novela. Pero hay una precuela de todo esto…

–¿Qué precuela?

Otro trabajo escénico a partir de un texto bien literario. Resulta que yo estudié dos años en la escuela de [Rubén] Szuchmacher. Y tomé un cuento de Cría de asesinos de Andrés Rivera para mi tesis: con ese texto me recibí. Es un libro que tiene una métrica que para mí es re teatral. Lo trabajamos con Andrea Cervera –que venía de la danza– y con Laura Bataglini y se iba repartiendo la voz. Es un cuento corto donde se narra un momento de la vida de Daiana y Lucas, que son hijos de un policía retirado que tiene una causa por abuso de armas. Todo sucede en un pueblo de Córdoba. Es un libro con un gran voltaje erótico, con una relación bastante incómoda entre los hermanos. [Nos lee un pedacito y claramente hay una voz que narra que es muy teatral, casi podemos ver la escena mientras la escuchamos] Hicimos esto y recontra funcionó. Mucho tiempo después, Leo Sbaraglia, de quien me hice amiga en una película, volvió a tomar este cuento por recomendación mía y usó un fragmento en un espectáculo.

–Me intriga cómo llegás a los libros. ¿Sos de ir a librerías a ver qué hay de nuevo?

Voy puntualmente cuando está la Feria de Editores o la Feria del Libro. Tengo una cosa como de sabueso, de ir olfateando y buscando. Y en esta última etapa me mandan muchos libros como obsequios, porque quieren que los tenga, como si hubiese ahí una especie de sinergia. De hecho también me pasa con mi libro: quiero que lo tenga tal persona, que forme parte de su biblioteca, que pueda conocerme a través de eso.

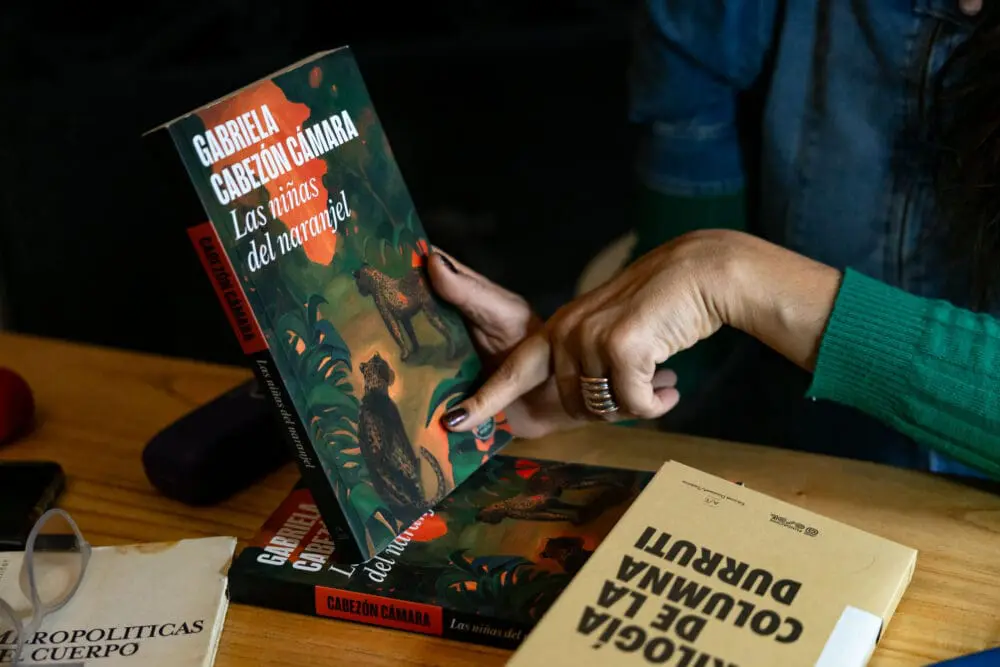

–De Gabriela Cabezón, Las niñas del naranjel, grabaste el audiolibro. ¿Cómo te sentís poniéndole voz a una novela? Porque son en general textos que fueron pensados para ser leídos, no para ser escuchados.

Lo tuve que trabajar abordando algunas cosas de manera medio teatral. El libro está hecho de distintos procedimientos: narración, género epistolar, diálogos en guaraní, diálogos en español. Además tenía que leer a todos los personajes, sean femeninos o masculinos, y de otra época. Trabajé con Rodo Prantte, que es un coreógrafo y bailarín paraguayo que vive acá, y él me hizo el coucheo del guaraní. Hay momentos de canto en la novela, y yo no canto. Así que eso tuvimos que resolverlo de algún modo: le dábamos un color más agudo a la voz, una suavidad que para mí no es habitual en mi modo de hablar. Tenía que ir cambiando de registro todo el tiempo. Me gustó muchísimo hacerlo, me hizo conocer el libro de una manera a la que nunca habría llegado de otra forma. Entré con mi voz, con la conciencia de que alguien lo tenía que sentir y escuchar. Promediando el libro empecé a leerlo mejor. Ahora lo escucho y me parece correcto, pero repetiría algunas cosas del comienzo. Fue una experiencia alucinante. Me fascinó más todavía el libro después de grabarlo, tuve una relación muy intensa con él. Y también puse la voz para el último disco de Fito, que se llama justamente Novela.

–¿Hay libros que te gustaría abordar en algún proyecto futuro?

[Piensa, se toma un tiempo para mirar los estantes] El mundo de Saer me gusta mucho. Me interesaría meterme ahí. Por suerte Mariano Tenconi en Las cautivas cifra algo de Saer y de Sara Gallardo y es como si eso también me llegara.

–¿Y de qué autor o autora tenés más libros en tus bibliotecas?

En casa hay mucho mucho de Cortázar. De Borges, Cortázar y Saer. Y tengo mucho de Lorca y de Shakespeare. No es que sea una especialista ni nada, pero son libros que guardo, que conservo.

–¿Ahora qué estás leyendo?

López López, la novela de Tomás Downey. Todavía no la terminé. Me llegó porque estoy suscripta al club Escape a Plutón.

–Si tuvieras que recomendarle libros a alguien que no lee mucho con la intención de que se enganche y se entusiasme, ¿qué sería?

[Piensa, mira de nuevo los estantes] Me acuerdo de Martín Kohan es el primero que se me ocurre. Me gusta la síntesis que logra, la postal de época. El ritmo del libro también, el humor que tiene. La combinación de lo popular y lo sofisticado de su escritura está muy bien logrado. Y también diría El telo de papá, de Florencia Werchowsky, una escritora argentina. Es un libro gracioso, accesible, entre la novela y la memoria. Es casi como ver una película.

–Veo que valorás el humor en los libros, o por lo menos lo destacate como algo bueno de estos últimos dos. Y al principio de la charla decías que de joven preferías leer cosas dramáticas…

Es verdad que eso se transformó para mí. Ahora prefiero que me diviertan más. Pero eso me cambió en todo eh, en las películas también. Tengo menos tolerancia al dramatismo y la crueldad desde que fui mamá.

–¿Y tu hijo lee? ¿Le transmitiste ese gusto?

Tiene 12 años y lee todas las noches, por suerte. Mucho cómic. Le gusta Quino, y también el manga. Ahora está leyendo El Eternauta, porque ya vio la serie y se puso a leer el libro.

Empieza a caer la tarde y todavía hay que hacer algunos retratos más posados. Así que apago el grabador y le dejo de regalo dos libros, una práctica ya habitual entre los entrevistados de estas Bibliotecas. Le traje dos títulos de la editorial Caja Negra que me pareció que podían gustarle. Son de dos autores argentinos: Cecilia Gentili nació en Galvez, Santa Fe, y vivió gran parte de su vida en los Estados Unidos. Era una mujer trans activista con una potencia increíble. Faltas es el único libro que escribió antes de morir en 2024, y son cartas que ella le dedica a distintas personas de su pueblo, ajustando viejas cuentas por el abuso y la violencia que sufrió ahí. El otro se llama Oreja madre, y es de Dani Zelko, un artista que trabaja con comunidades y que acá profundiza en la búsqueda de sus raíces judías en medio del conflicto entre Israel y Palestina. Es un libro muy atravesado por las voces, por la escucha, que trata de desarmar los binarismos, proponer otras formas de pensar más colectivas, menos prejuiciosas. Creo que le pueden gustar porque ambos tienen voces potentes, encarnadas.

Gracias, Lorena, por recibirnos.