"Hubo un problema, por favor vuelva a intentarlo

Buenas, ¿cómo va?

Esto es algo de lo que pasó hoy: reunión de gobernadores en la Rosada, desmienten una jornada laboral extendida, la masacre en Río de Janeiro, tres mercenarios argentinos murieron en Ucrania y Estados Unidos retomará las pruebas de armas nucleares.

Leer este mail te va a llevar tres minutos y medio.

Los mercados deberían cubrir con facilidad y entusiasmo las necesidades de financiamiento de Argentina para 2026.

Gobernadores. Desde las 17, un grupo de veinte gobernadores están reunidos con el gabinete en Casa Rosada para buscar consensos sobre el presupuesto del año que viene y las futuras reformas. Además del bonaerense, Axel Kicillof, otros tres mandatarios provinciales no fueron convocados: Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja). El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que para el presidente es una pérdida de tiempo: “¿qué sentido tiene sentar en la mesa a alguien que no tiene vocación de acuerdo sino de confrontación?”.

Jornada laboral. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, negó que el Gobierno estuviera pensando en extender la jornada laboral. “Nunca lo escuché”, dijo. Quienes aseguran que esto está en los planes de La Libertad Avanza se apoyan tanto en el DNU 70/23, que menciona que se respeten “los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada”, y en un proyecto de la diputada libertaria Romina Diez que va en la misma dirección.

Comando Vermelho. Mientras el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, califica el megaoperativo como un éxito, hay especialistas que hablan de una masacre y ponen en duda que todas las personas fallecidas sean miembros de Comando Vermelho. Muchos residentes de Penha se quejaron de que la policía irrumpiera en sus casas, los insultara y amenazara. Dentro de las armas que le incautaron a la organización criminal, las autoridades encontraron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas.

Mercenarios. Tres argentinos que luchaban con el Ejército de Ucrania murieron tras un ataque ruso con drones y bombas aéreas guiadas. Se habían sumado a las tropas hacía solo dos meses en calidad de mercenarios. Ninguno de ellos había integrado las filas del Ejército Argentino y era su primera misión: intentaban recuperar Sumy, una ciudad del noroeste ucraniano tomada por Rusia. Eran José Adrián Gallardo, de 53 años; Mariano Franco, de 47; y Ariel Achor, de 25.

Nuclear. Donald Trump instruyó al Pentágono a retomar las pruebas de armas nucleares, algo que no sucede desde 1992. Su objetivo es estar en igualdad de condiciones con Rusia y China que, según el presidente estadounidense, están haciendo este tipo de testeos. La Asociación de Control de Armas indicó, sin embargo, que el único país en hacer pruebas nucleares en el siglo XXI fue Corea del Norte. Además, Trump se reunió hoy con su par chino, Xi Jinping. En una escala del 1 al 10, calificó el encuentro con un 12.

Por si te lo perdiste, salió #RecetaParaElDesastre y Valentín Muro te explica por qué pasar un buen rato cara a cara es mejor que compartir un buen reel con alguien. Pablo Ibáñez escribió sobre el domingo negro del PJ: ¿qué va a hacer el peronismo ahora?

Y no te olvides de sintonizar, desde las 20, #ElFinDeLaMetáfora. Iván, Manu, Jairo y Déborah y toda la información sobre el Congreso, la economía, el gabinete y las internas en el peronismo.

El 30 de octubre de 1960, a una cuadra del hospital Evita de Lanús, Dalma Salvadora Franco, conocida como Doña Tota, se encontró un prendedor en el piso con forma de estrella. Quince minutos después –cuenta ella misma– nació Diego. “Al ver esa estrella que brillaba supe que mi hijo iba a ser especial”. Le agradezco a Marcos Aramburu por haber recordado esta hermosa historia perdida.

En esta página tenés un montón de jueguitos maradonianos (están al final). Y otra cosa: este video. No son goles ni asistencias, son cincuenta jugadas mágicas de Diego en Napoli. Un artista. Nunca a nadie le pegaron tanto.

Nos leemos mañana 🙂

Por qué el cerebro necesita amigosAbrir Instagram es como ver una fiesta del otro lado de la ventana. Podríamos entrar y probar suerte. Quizá encontremos alguna cara conocida, quizá podamos hablar con un extraño. Pero nos ajustamos la bufanda y seguimos camino.

La paradoja de nuestras vidas tan insoportablemente conectadas no supone novedad alguna. Hace más de una década Sherry Turkle la documentó exhaustivamente en Alone Together (2011), donde exploraba “por qué esperamos más de la tecnología y menos de los demás”. El océano de conexiones virtuales que navegamos a diario nos hace sentir un creciente vacío, un malestar que afrontamos de manera confusa porque todo nos indica, gracias a las palabras que usan las plataformas, que nos rodean “amigos” y “seguidores” a quienes cada tanto les “gusta” que demos señales de vida.

Este es el contradictorio escenario que procura indagar el libro Why Brains Need Friends (Por qué el cerebro necesita amigos, 2025), acerca de la ciencia de las conexiones sociales, del neurocientífico Ben Rein. Pero mientras que Turkle dedica una buena parte de su libro a explorar nuestra relación con las máquinas y otra a la ansiedad y malestar que muchas veces provoca, Rein se dedica no solo a indagar en los fundamentos neurobiológicos de las relaciones sociales humanas sino también a bocetar una suerte de brújula para intentar sentirnos un poquito mejor frente a un mundo que no da señal alguna de cambiar o retroceder en sus modos.

Su tesis es brutalmente directa y no admite matices: la conexión social no es un lujo opcional, un mero capricho de nuestro tiempo libre o una actividad recreativa más, sino un componente indispensable de nuestra salud física y mental, que en vez de ubicarse en el centro de la pirámide de Maslow debería ubicarse en la base, junto con el ejercicio físico, las horas de sueño o una nutrición equilibrada. Cuidar nuestros vínculos, argumenta, no es más que honrar nuestra biología y supone reconocer que la soledad representa la mayor crisis de salud de nuestro tiempo, de la que se habla pero quizá no lo suficiente.

Este libro se ubica cómodamente en el estante de neurociencias barra autoayuda barra comunicación de la ciencia. Ya en la primera página propone una especie de “juramento hipocrático” de no utilizar “grandes palabras” e insta a sus colegas a hacer lo mismo: “La jerga científica ha entorpecido el significado de los artículos académicos, impidiendo que el público los siga”. Algo de razón tiene.

El riesgo que la simplificación de argumentos y conceptos científicos supone es cierta caricaturización si no la deliberada manipulación en favor de cierto relato. Pero ya discutimos sobre eso en otra oportunidad.

Según reconstruye nuestra historia evolutiva, el cerebro humano se forjó en torno a la vida comunitaria, por lo que al percibir el aislamiento prolongado lo interpreta no como un mero bajón anímico o una preferencia personal sino como una amenaza a nuestra supervivencia, tan primordial como el hambre o el dolor físico. Esta es una de sus tres “duras verdades sobre la interacción social”. Las otras dos son que vivimos en un mundo en el que las redes sociales, la polarización política o la pandemia ampliaron nuestra distancia con el prójimo, y que a pesar de ser tan necesario para nuestro bienestar, el cerebro humano posee “deficiencias intrínsecas” que nos dificultan nuestra relación con otros.

El precio que pagamos por la forma negligente en que descuidamos nuestros vínculos no es otro que nuestra calidad de vida, si no la expectativa de vida misma. Entre varios cientos de trabajos, el libro se apoya en un estudio que luego de seguir a más de 300 mil personas durante un promedio de siete años, período en el que algunos participantes fallecieron por causas naturales, encontró que quienes tenían vínculos sociales más débiles presentaban un 50% más de probabilidades de morir durante el estudio.

En comparación, el aislamiento social resulta alrededor de un 60% más perjudicial que la obesidad y un 40% más que vivir en una zona con alta contaminación. Asimismo, los pacientes del hospital separados para el control de infecciones muestran más ansiedad y depresión y suelen tener una peor evolución. Los presos que experimentan aislamiento tienen un 24% más de probabilidades de morir en el año posterior a la liberación, con un marcado aumento en el suicidio.

Desarmando el misterio, el aislamiento social deriva en mayor estrés, lo cual supone niveles elevados de la hormona correspondiente, el cortisol, lo que mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante e insostenible. Esta sobrecarga hormonal crónica desencadena una inflamación sistémica de bajo grado que puede derivar en daño cerebral a nivel celular y llega incluso a provocar el encogimiento físico de áreas críticas para la cognición, como los centros de la memoria. De ahí a las enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer hay una sola estación.

Un rápido razonamiento nos debería hacer sospechar que aquellas personas que viven muchos, muchos años y mantienen una envidiable salud poseen también vidas sociales suficientemente interesantes. Y esa es precisamente la conclusión de un reciente trabajo acerca de los “superancianos”, personas de 80 años o más que aún conservan el rendimiento cognitivo de una persona de 50: no comparten una dieta mágica, un régimen de ejercicio o algún medicamento milagroso. Lo único que los une es “cómo ven la importancia de las relaciones sociales”, como explica una de las autoras.

Estas personas, de una marcada tendencia a la extroversión, poseen cerebros con una mayor densidad de neuronas de von Economo, células especializadas cruciales para procesar la complejidad de los comportamientos sociales. Esta característica, podemos especular, les permite no subestimar el placer y beneficio propio de la interacción social genuina y así subsanar una de las tres “duras verdades” de Rein: somos pésimos detectando que estamos solos y confundimos con facilidad la corrosiva sensación de soledad con el ruido omnipresente del estrés cotidiano.

Nuestras entretejidas vidas digitales agudizan nuestro aislamiento mucho más de lo que lo subsanan. Nuestra historia evolutiva moldeó al cerebro para priorizar la riqueza informativa del contacto cara a cara — que nos permite descifrar microexpresiones en las cejas y o seguir la dirección de la mirada — , se siente profundamente anacrónico en el entorno digital actual. Para no hacerme cargo de la analogía, el autor sostiene que “el cerebro en las redes sociales es como un carruaje tirado por caballos en una autopista. Está fuera de lugar, es una herramienta arcaica que se abre paso a través de un mundo virtual completamente nuevo, rápido y, a menudo, abrumador”.

Sin controversia alguna, las interacciones mediadas por pantallas, ya sean videollamadas, mensajes de texto o redes sociales, fracasan inevitablemente en replicar la experiencia completa porque eliminan, por diseño, señales sociales cruciales — la calidez del tono de voz, la complejidad de las expresiones faciales, el contacto físico — que el cerebro necesita para sentirse emocionalmente nutrido y establecer vínculos con comodidad. Esto no es una diatriba en contra del trabajo remoto, pero de más está decir que no todo debería ser trabajo en la vida.

No se trata de una mera preferencia subjetiva o nostálgica de tiempos mejores en los que corríamos por el patio y para conectarse a Internet debíamos escuchar una orgía de robotitos en la línea telefónica: las interacciones en persona suelen ser más efectivas para hacernos sentir bien. Incluso momentos cara a cara triviales — un saludo al vecino gruñón, una charla con quien nos sirve un café — importan desproporcionadamente más para nuestra salud cerebral que horas de interacción digital.

Nuestros cerebros, que son más o menos iguales desde hace unos 200 mil años, imponen un límite natural a nuestros universos sociales: las redes estables y significativas que podemos mantener activamente rondan las 150 personas (el famoso número de Dunbar), una cifra que la tecnología no logró expandir sustancialmente, y la preferencia innata por el contacto real persiste con obstinación. En otras palabras, este es un buen momento para revisar cuántas personas seguís en Instagram.

El genuino contacto con otras personas que queremos y nos hacen sentir queridos nos recompensa de manera tal que una descomunal proporción de la literatura universal se dedica tanto al amor como a la amistad. En la raíz misma del desarrollo de la filosofía estuvo cierta obsesión por entender por qué a estos animales racionales nos interesa tanto mezclarnos entre personas que consideramos dignas de nuestra atención. Podríamos incluir a continuación un párrafo entero que torpemente suelte alusiones a la oxitocina, la dopamina y la serotonina — el “brebaje encantador (…) que nos hace sentir excepcionales”, según Rein — pero ya bastante estiramos la ciencia hasta este punto.

La tendencia a la amabilidad y la necesidad de conectar no son meras construcciones sociales sino que están profundamente arraigadas en nuestra herencia evolutiva. Pero esta es la misma que se manifiesta en uno de los mayores defectos de nuestros pobres cerebros: nuestra capacidad para la empatía no se distribuye equitativamente. El cerebro tiende a reservar su mayor simpatía y resonancia emocional para los que son como nosotros, y no para “los otros”. Este mecanismo, quizá adaptativo en pequeñas comunidades de antaño, se vuelve potencialmente destructivo en un mundo diverso, globalizado e intensamente interconectado.

Rein no se limita al diagnóstico pesimista. Lo que propone es una suerte de rediseño consciente y activo de nuestras vidas para que las interacciones sociales no sean una anécdota sino una parte integral e innegociable de nuestra rutina semanal, al mismo nivel que nuestras responsabilidades laborales o el cuidado físico. Un ítem más por el que sentir algo de culpa.

Es un lindo libro, de esos que podemos regalar a modo de indirecta. Puede ir acompañado de una notita, librada a la interpretación: “Si no nos vemos más seguido, puede que mueras antes de tiempo”.

Foto: Depositphotos

Esquirlas del domingo negro del PJ: el baile de CFK y las culpas de la derrotaAl rato del triunfo libertario, Martín Llaryora llamó a al menos dos dirigentes libertarios. Uno con despacho en la Casa Rosada y otro con oficina en el Congreso. Su lista, que encabezó Juan Schiaretti, venía de perder por 14 puntos y casi 300 mil votos. “Ya pasó, empecemos de nuevo”, se prosternó. Al principio de la gestión de Javier MiIei, el cordobés toreó al presidente. Retrocedió rápido porque contrarió a sus votantes.

Con volúmenes inferiores a los que proyectaban hace 100 días y, todavía menores que los que estimaban en el verano, La Libertad Avanza (LLA) ganó Córdoba, aceleró la debacle de Schiaretti y le puso a Llaryora un doble límite: la paliza cordobesa pausa, por un lado, la fantasía del gobernador de jugar en la presidencial del 2027 y, por otro, lo obliga a priorizar su reelección con la amenaza de una irrupción libertaria en la provincia.

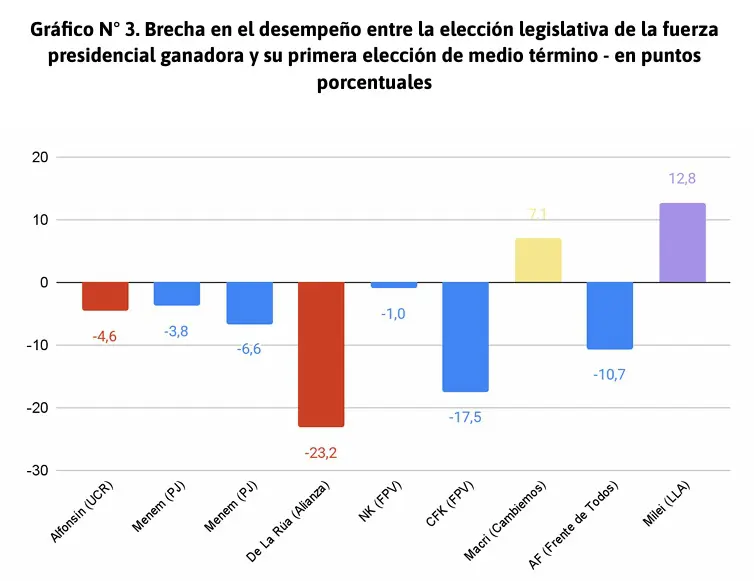

Entre varias formas de medir el impacto de la victoria de LLA, Barda encontró un téster puntual: no solo la cantidad de diputados que sumó –junto a la de la UCR en 1985 es la que agregó más bancas en un solo turno, 64, pero incluso en aquel momento el radicalismo de Raúl Alfonsín ganó la elección en 20 provincias de 23, porque Tierra del Fuego no eligió diputados– sino el crecimiento respecto a la ejecutiva en la que fue electo, en la que superó a Mauricio Macri.

El mapa a mano alzada del panperonismo, un espacio espectral porque son etnias antagónicas, muestra que la derrota fue casi total. Solo en siete provincias ganó el PJ. La biopsia de esas victorias permite algunos links. Por caso que solo una de las siete tuvo el sello Fuerza Patria, de identidad K, y que en las cinco que el peronismo gobierna, sus jefes locales tienen juego propio e, incluso, algunos coquetearon con Milei y tensaron con Cristina.

“¿Qué hacía Cristina bailando en el balcón el domingo a la noche? ¿Qué festejaba?”, dijo, más shockeado que molesto, un jefe territorial del interior que le puso el cuerpo a la campaña y que leyó que el resultado bonaerense fue un golpe duro, porque agudiza la interna peronista y porque hace tambalear la expectativa que algunos ponían sobre Axel Kicillof como emergente hacia el 2027.

Salvo Gildo Insfrán, casi inasible de esa isla llamada Formosa, atravesó todas las temporadas siendo Insfrán, y esta no fue la excepción. Que tenga, todavía, su propio sello parece un detalle pero no lo es. Insfrán ganó como gana siempre, con casi 60%, y más de 20 puntos sobre el segundo que fue LLA y, esta vez, evitó la dispersión de otras elecciones. Una diagonal similar hay que hacer con Gerardo Zamora que retuvo, sin despeinarse, Santiago del Estero.

La lupa sobre los otros cuatro gobernadores. Osvaldo Jaldo, que renunció a la diputación para que asuma Javier Noguera, fue el peronista más mileísta hasta que a mitad de año entendió que debía ganar la elección de medio término para tener sobreviva. Acertó: con el peronismo dividido, Milei ganaba en Tucumán. Sus tres diputados, del bloque Independencia, que ayudaron a la Casa Rosada ahora valdrán menos porque LLA tendrá una mayor oferta de manos.

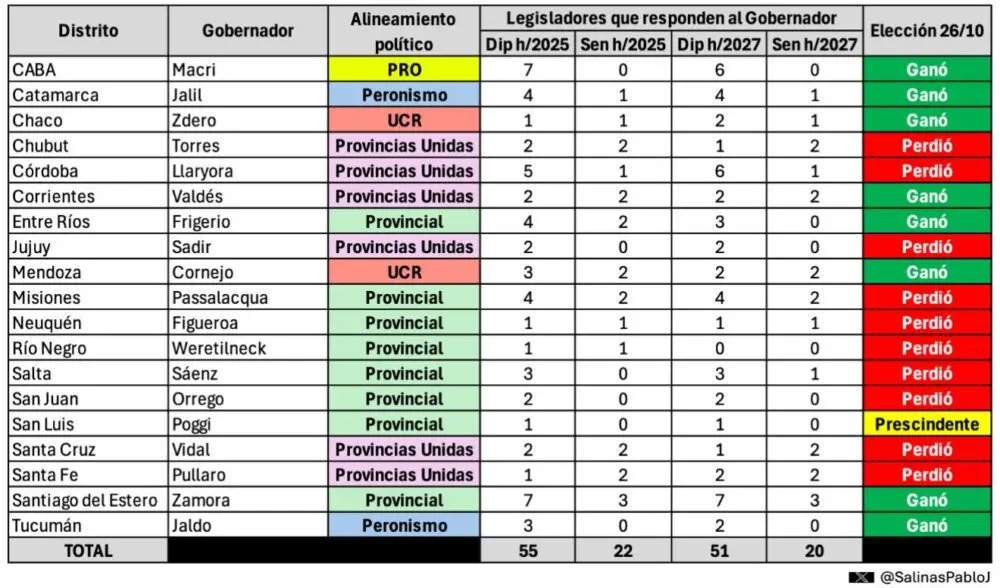

Se puede cuantificar el peso legislativo del Pacto de Mayo y, según un relevamiento que hizo el consultor Pablo Salinas, la cantidad de diputados y senadores que aportan los gobernadores dadores de gobernabilidad, se reducirá a partir del recambio legislativo. Algunos, como Alberto Weretilneck de Río Negro, se quedarán sin delegados (ni diputados ni senadores). La cuenta general –incluyendo a Zamora, Jaldo y Jalil– refleja que hay una pérdida de poder legislativo de los gobernadores.

Raúl Jalil, de Catamarca, fue –luego de Jaldo– el gobernador más vidrioso, con empatía conceptual con Milei y adhesión política y legislativa. Llevó, paradójicamente, la marca Fuerza Patria porque convive en la provincia con Lucía Corpacci. “A Jalil y Jaldo les fue mejor porque no puteaban a Milei”, exageró (¿) un operador libertario frente a Cenital. Es extremo pero algo de verdad trafica: los dos gobernadores fueron colaboracionistas.

Ricardo Quintela, que zafó por poco en La Rioja, tiene a Martín Menem pisándole los talones en la provincia y viene, además, de tener cortocircuitos con Cristina Kirchner luego de su avanzada, frustrada, por tener un lugar en la jefatura del PJ nacional. Si hace diez días pensaba cómo pararse en el peronismo nacional, todos ahora tienen como prioridad enfocarse en preservar sus provincias en el 2027.

Sergio Ziliotto, que por ubicación física tenía el peor desafío –rodeado de triunfos violetas– se ancló en una tendencia de La Pampa, provincia que el peronismo gobierna ininterrumpidamente desde 1983, y gana, casi sin excepción, en todos los turnos salvo una ajustadísima victoria en 2017. Quintela y Ziliotto tuvieron un rasgo común: más cercanos a Kicillof que a CFK, no compitieron como Fuerza Patria.

Las victorias en San Juan y Santa Cruz se pueden poner, por las cercanías, en la cuenta de Cristina: Sergio Uñac ordenó casi exclusivamente el armado sanjuanino mientras se montó a Primero La Patria, el espacio peronista federal con terminales en San José 1111, mientras que Juan Carlos Molina, también con vínculo directo con la expresidenta, se recortó como la figura más taquillera en la provincia que en 2023 perdió el peronismo.

Consuelos mínimos, el peronismo –por ejemplo el de Córdoba, donde la unidad de Schiaretti con Natalia De la Sota tampoco servía matemáticamente para ganar– vio que el voto libertario adquirió una dinámica muy parecida a lo que fue Juntos por el Cambio, en eso de triunfos muy contundentes en sectores sociales altos y ganó, pero con márgenes reducidos, en los sectores más bajos donde, además, hubo menos concurrencia.

Una foto extrema pero ilustrativa: en el circuito Country del Oeste, Gonzalo Luna de LLA sacó 82,8 y Schiaretti 7,2% y en lugares similares, la boleta libertaria estuvo cerca de los 70 puntos mientras que el ex gobernador estuvo apenas arriba del 10%. El derrape de Schiaretti, y de las variantes peronistas de Provincias Unidas, que incluye a Florencio Randazzo, extiende la crisis peronista más allá de los límites del dispositivo Fuerza Patria.

Que el sostén electoral de Milei se empiece a parecer, cada vez más, al de Macri es un dato que se verificó –mediante la lectura de los micro datos de la elección de mayo– en CABA y pareció confirmarse no solo el 7 de septiembre en PBA, donde LLA se nutrió del voto amarillo, sino que ahora se replica casi sin excepción en las provincias. Es lo que, a simple vista, y quizá con un criterio a analizar, se traduce como voto antiperonista.

Se puede ver que además del voto anti caos o anti estallido –que planteamos el sábado en Cenital, acá– apareció con intensidad el voto antiperonista o, de mínima, el voto no peronista. Milei, tomando la cuantificación que hizo Javier Correa, estuvo más cerca del techo de los 43% que del piso del 37% que el antiperonismo tuvo en la última década en elecciones. Pero también, como dijimos el lunes acá, con 9,3 millones de votos, apenas sumó 1,3 a los 8 que tuvo él solo en la general de octubre 2023 y quedó más de un millón abajo del mejor de JxC que estuvo por encima de los 10 millones.

Hay que volver, siempre, a la lectura nominal porque los porcentajes pueden ser engañosos. Sin ser un espanto, el 26-O votó el 67% del padrón, 4 puntos debajo de la peor concurrencia histórica que se registró, post pandemia, en 2021 y 10 menos que en 2017. Esos votos que no fueron a ningún lado, porque literalmente se quedaron en la casa, no tuvieron el incentivo ni del antiperonismo ni del anti caos y, lo que indican los análisis en proceso, tiene que ver con sectores bajos y posiblemente con más incidencia entre jóvenes.

Ramón Puerta, misionero, peronista y gran contador de anécdotas, hacía una jocosa descripción del peronismo como si fuesen tribus y hablaba de peronista homo bonaerensis, con características más físicas –que no viene al caso mencionar– pero que sugerían un matiz político sobre otros peronismos.

Tras la remontada de LLA en la provincia, que golpeó a Kicillof y generó cierto regodeo en sectores K que cuestionaban el desdoblamiento, el peronismo se entregó a una de sus pasiones: militar la interna. Los pases de facturas son numerosos, por anticipar la elección, sobre la falta de movilización de los intendentes, contra la lista y la campaña, por la falta de estrategia local y nacional.

La matemática es bastante clara: el PJ sacó menos votos que lo que explica que no hayan votado los extranjeros. Asimismo no parece contemplarse la dificultad de la BUP ni, tampoco, que la sola existencia de ese sistema, eliminó el arrastre automático que suponía la boleta partidaria pero, sobre todo, una dimensión que el sistema bonaerense no asume: también, como ocurre en todas las provincias, puede ser que cuando se votó lo local se vote de un modo y cuando se vote lo nacional, se haga de otro.

Ocurre en todos lados. Del mismo modo, la gran elección de LLA, en la que ganó en 15 provincias, no significa que en 2027 habrá gobernadores libertarios en esos distritos. Nada lo descarta pero lo que en Salta, Corrientes, Córdoba, Misiones o Santa Fe –por citar casos notorios- ocurre hace tiempo, ahora tuvo la primera expresión en la provincia de Buenos Aires. Vale, sobre el 7-S, un dato más: quizá se sobreestimó la lectura de esos 13,6 puntos de diferencia al creer que el tiempo de Milei se había terminado.

Del mismo modo, aunque es un golpe, la victoria de LLA –sobre un peronismo que sacó el porcentaje más alto en una intermedia y más votos que nunca– no saca de la cancha nacional, para el 2027, a Kicillof. Lo que puede, además, advertir que en 2025 se estrenó un modelo que quedará instalado: el desdoblamiento electoral en la provincia, incluso cuando se elijan gobernador e intendentes.

Milei, con gobernadores. El Banco Central avisó que comprará reservas. Quejas de sectores de discapacidad por la recomposición anunciada. La FED bajó las tasas de interés. Argentina cambió el voto sobre el embargo a Cuba. Se reunieron los presidentes de China y Estados Unidos. Datos finales del operativo policial en Brasil: 132 muertos.

A las 17, entre 15 y 19 gobernadores irán a Casa Rosada invitados a dialogar con el presidente. Es parte del plan de consenso del Ejecutivo con sectores que no estén vinculados al kirchnerismo para avanzar, primero, en el tratamiento del Presupuesto 2026.

Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) son algunos confirmados, según la agencia NA.

Y la idea del Gobierno (con impulso y bajo presión de Estados Unidos) es que ese mismo grupo de mandatarios acompañen los proyectos oficiales de reforma laboral, impositiva y tributaria, que todavía no se conocen aunque algunos funcionarios dieron anticipos.

El Banco Central planea, en los próximos meses, quizás a partir de 2026, comprar y acumular reservas que servirán para remonetizar la economía y pagar vencimientos, como le viene demandando al Gobierno el FMI.

La información llegó ahora y en inglés, pero detalla una exposición que hizo el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores semanas atrás. El informe avisa que, tras las elecciones de medio término, se abre una oportunidad para la recuperación de la demanda de dinero.

El Gobierno anunció una suba de entre 29 y 35% en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad. Familias de personas con discapacidad y organizaciones repudiaron que haya sido una decisión unilateral y se siga incumpliendo la Ley de Emergencia votada en el Congreso.

La Agencia Nacional de Discapacidad informó una recomposición «en tres tramos sucesivos, entre los meses de octubre y diciembre», pero no sólo no cumple la ley ya promulgada sino que, sostienen los prestadores, llevan una pérdida real cercana al 70%, así que la suba es insuficiente.

Ante el miedo a una ralentización económica y el riesgo al descontrol de los precios que ya genera desempleo, la Reserva Federal (FED) apostó por los primero: el Banco Central de Estados Unidos decidió reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta un rango de entre 3,75% y 4%, el más bajo en tres años.

Es la segunda vez, tras la que ocurrió en septiembre, para tratar de dinamizar la actividad económica. Pero es la primera desde que se creó el comité en la década de 1930 que los funcionarios establecen la política monetaria sin tener un mes completo de datos sobre el empleo público debido al cierre del Gobierno.

Por primera vez en la historia, el Gobierno decidió votar en contra de la resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que pedía el fin del embargo de Estados Unidos sobre Cuba. La medida fue votada a favor por 165 países y sólo fue rechazada por siete, entre ellos la Argentina.

Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania fueron los otros votos en contra. Las 12 abstenciones: Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumania y Polonia.

Hace unas horas, ocurrió el primer encuentro cara a cara entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Fue en la ciudad de Busán, en Corea del Sur, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.

Hay expectativas sobre un posible avance hacia la paz en la guerra comercial que disputan las dos economías más grandes del mundo. Trump está de gira por Asia para sellar nuevos acuerdos comerciales que refuercen la presencia de empresas estadounidenses en la región, pero eso ya lo sabías porque te lo contó Fede Merke en #MundoPropio.

Organismos internacionales de derechos humanos repudiaron el asesinato de 132 personas en el operativo policial del gobierno de Río de Janeiro que se anunció para detener a las autoridades de Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Los datos son de la Defensoría Pública regional.

“El presidente quedó horrorizado con el número de víctimas fatales”, le dijo a la prensa Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia de Lula da Silva. Te aconsejo no ver las imágenes de cómo eran retirados los cadáveres de las calles. Cuenta el colega Germán de los Santos que muchas de las armas que usan los grupos criminales brasileños fueron robadas de las fuerzas armadas argentinas.

Los muertos son todos hombres y hay personas que todavía buscan a sus familiares. Según el gobierno de Río, las personas fueron abatidas tras “reaccionar” a las acciones de los agentes. El gobernador Claudio Castro sólo lamentó el asesinato de policías. La Corte Suprema de Brasil le pidió explicaciones al gobernador por el cruento operativo policial.

El gobierno argentino anunció un “refuerzo” en la frontera. Se conoció que hace dos semanas hubo condena a ocho personas que lavaban plata de Comando Vermelho en Nordelta.

Diego Maradona hubiera cumplido hoy 65 años. Habrá merecidos homenajes en todas partes y soy de las que va a ver todos los que pueda. Si sos de los míos, acá te dejo todos los goles de Diego en la Selección.

Claves de las elecciones 2025: consolidación sin hegemonía y resistencia sin liderazgoAunque las elecciones legislativas se disputan distrito por distrito, solo una fuerza logró competir en todo el país y triunfar en votos y bancas: La Libertad Avanza (LLA). Finaliza el año electoral fortalecido en términos políticos: consolidación de su partido a nivel nacional, absorción del PRO a sus filas y mayor volumen legislativo.

El desempeño de LLA, al igual que el peronismo en 1993, fue el mayor en cantidad de bancas ganadas en una elección desde la vuelta de la democracia y fue similar al de Cambiemos en 2017. El gobierno de Javier Milei —que comenzó su mandato con su principal flanco débil en la representación parlamentaria— consiguió un escudo legislativo de un tercio para bloquear leyes y sostener vetos y una potencial espada parlamentaria para avanzar con su programa de reformas: LLA pasó de 37 a 80 bancas propias y, de sostener su coalición con el macrismo (24), tendría una primera minoría para impulsar reformas.

¿Fueron sorpresivos los resultados? Si se los pone en perspectiva, no. Desde 1983 hasta 2019, la competencia política argentina estuvo estructurada por un clivaje de clase: el peronismo representaba a los sectores populares y de menor nivel educativo, mientras que la UCR primero, y luego Cambiemos/Juntos por el Cambio, concentraban el voto de las clases medias y altas. Esta sociología electoral se quebró en 2023 con la irrupción de Milei. Su electorado, a diferencia del tradicional, es transversal en términos sociales y geográficos, y se organiza en torno a tres nuevas dimensiones: género (predominio masculino), generación (mayoría de jóvenes) e ideología (adhesión a un programa privatista, promercado y punitivista en materia de seguridad).

Por un lado, las orientaciones ideológicas de la opinión pública —favorables al achicamiento del Estado y a un orden más duro — se mantuvieron estables desde 2023, y explican buena parte de la continuidad del voto oficialista. Por el otro, el rechazo al “antiguo régimen” sigue operando como el principal eje que organiza las preferencias políticas a nivel nacional.

La oposición llega y sale de esta elección en crisis. En apenas 45 días confluyeron todos los condimentos de una tormenta perfecta —problemas económicos, candidatos que se bajaron, escándalos de corrupción y conflictos internos—, y aun así ninguna fuerza logró capitalizar los costos del Gobierno. Falta una oferta política que construya una narrativa coherente, novedosa y convincente, capaz de organizar un nuevo sentido de futuro y generar liderazgos que lo expresen.

El peronismo, que sigue siendo la principal fuerza opositora, continúa debilitándose electoralmente. Solo se impuso en siete provincias y acumula veinte años de derrotas legislativas consecutivas (2005–2025). Su merma en el caudal de votos respecto de las últimas elecciones legislativas se dio especialmente por el deterioro en Córdoba y en varias provincias del noroeste argentino —como Salta, Santiago del Estero y Jujuy—. La pérdida de volumen federal y la falta de una narrativa renovada debilitan su capacidad de representar un proyecto alternativo de país.

En la provincia de Buenos Aires, el desdoblamiento y consecuente municipalización de las elecciones permitió a Axel Kicillof despegarse del resultado nacional y ganar a partir del apoyo de los intendentes. Sin embargo, la elección nacional volvió a mostrar niveles de concentración del voto inéditos desde 1997, consolidando la tendencia de los últimos tres comicios nacionales: mayor concentración y mayor competitividad. La propuesta de LLA alcanzó en territorio bonaerense un 41,5%, comparable a los picos históricos de Cambiemos en 2017 o del radicalismo en 1985.

El resto de la oposición tampoco logra estructurarse. El proyecto de los gobernadores nucleados en “Provincias Unidas” que, una vez más, buscaba construir una opción de centro, se diluyó antes de consolidarse. La fuerza centrífuga de la polarización volvió a interponerse ante cualquier intento de moderación.

Pese al triunfo nacional, seis de cada diez argentinos rechazaron al gobierno nacional. Milei ganó la elección pero no la mayoría social. Su consolidación institucional no elimina los límites de su legitimidad política ni resuelve la fragilidad de un sistema que se configura más por rechazo que por adhesión.

La participación electoral, del 67,9%, fue la segunda más baja desde 1983. Por primera vez se rompió el piso del 70% en dos legislativas consecutivas. No es solo un dato estadístico: refleja una desafección persistente que atraviesa el sistema político y erosiona su legitimidad representativa.

Las elecciones de 2025 profundizan la reconfiguración política iniciada en 2023. Un oficialismo que se expande sin mayoría, una oposición que conserva estructura pero carece de magnetismo y una sociedad que vota más para rechazar que para elegir. En ese equilibrio inestable, entre consolidación sin hegemonía y resistencia sin liderazgo, se juega el futuro inmediato de la política argentina.

Buenas, ¿cómo va?

Esto es algo de lo que pasó hoy: reforma laboral, alegato en el juicio por YPF, aumentos en discapacidad, guerra civil en Sudán, alto el fuego en Gaza.

Leer este mail te va a llevar tres minutos.

Espero que el Gobierno derogue la ley del aborto.

Reforma laboral. El Ejecutivo acelera las conversaciones sobre una reforma laboral. Apuntan a que sea tratada en diciembre, después del recambio en el Congreso, en sesiones extraordinarias. El proyecto se habría consensuado con los integrantes del Consejo de Mayo. Según La Nación, las principales modificaciones son la extensión de la jornada laboral, las vacaciones, indemnizaciones en cuotas, flexibilización de los convenios, incentivos fiscales y salario en especie.

YPF. Argentina presentó hoy su alegato contra el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado a pagar una indemnización de 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF. El argumento es que Estados Unidos “no debe intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones”. También acusó al fondo Burford Capital de intentar frenar el acceso del país a mercados internacionales. Según Reuters, dos jueces estadounidenses cuestionan que el caso deba juzgarse en el país del norte.

Discapacidad. El Gobierno anunció aumentos en discapacidad de entre 29 y 35%. Según el comunicado, está destinado a profesionales y prestadores de servicios esenciales (internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación). Si bien aún no se reglamentó la ley que declara la emergencia en el sector, la medida llega en medio de presiones y críticas hacia la gestión de la Andis. El incremento será en tres tramos consecutivos en octubre, noviembre y diciembre.

Sudán. La OMS denunció hoy el asesinato de más de 460 personas en un ataque al Hospital Materno Saudí de El Fasher, la capital del Estado de Darfur. Allí se concentra, por estos días, la guerra civil en Sudán: desde abril de 2023, las Fuerzas Armadas sudanesas (FAS) están enfrentadas con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar. El fin de semana, las FAR conquistaron El Fasher y las FAS denunciaron la ejecución de más de dos mil civiles. La ONG Human Rights Watch calificó las acciones de las FAR como crímenes de lesa humanidad. Más de 16 millones de personas necesitan ayuda humanitaria.

Gaza. Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, el Ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos en Gaza. Horas después, anunció que retomará el alto el fuego. En las últimas 24 horas murieron más de 100 palestinos (entre ellos, 46 niños). Esto sucede como respuesta al asesinato de un soldado israelí en Rafah, del que la organización terrorista Hamas negó haber participado. Donald Trump dijo que nada pondrá en peligro el alto el fuego y que Israel “tenía derecho a responder”.

Por si te lo perdiste, salió #Rollover con la firma de Guido Zack y una pregunta: ¿Milei va a sostener el dólar barato o va construir estabilidad?

La organización Dogs of Chernobyl encontró perros con pelaje azul cerca de la planta nuclear que explotó en 1986 y advirtió que semanas atrás no tenían ese color. Los perros azules podría ser el nombre de una banda indie de La Plata.

Hoy te voy a dejar dos canciones. ¿Sabías que el Diego grabó dos temas con Andrés Calamaro? “El día que me quieras” –una versión preciosa del tango de Carlos Gardel– y “Hacer el tonto”. Lo bien que cantaba, por el amor de d10s.

Nos leemos mañana 🙂

Cómo elegir tu próximo smartphone y mantener tu número sin complicacionesCambiar de celular no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Hoy los teléfonos son una extensión de nosotros: los usamos para trabajar, estudiar, mirar series, sacar fotos y hasta pagar en el supermercado. Por eso, cuando llega el momento de renovarlo o de cambiar de compañía, surgen mil dudas. ¿Es el momento? ¿Puedo mantener el mismo número? ¿Qué modelo elijo entre tanta oferta?

En Argentina, el mercado de los smartphones se mueve constantemente. Cada año aparecen nuevos modelos que prometen mejor cámara, más batería o pantallas más nítidas. Pero antes de dejarse llevar por las novedades, conviene tener en claro cuáles son nuestras verdaderas necesidades y qué uso le damos al teléfono.

A la hora de cambiar el teléfono, no todo pasa por el diseño o la marca. Lo importante es que el equipo se adapte a lo que necesitás. Para eso, hay tres puntos que conviene mirar con atención: el rendimiento, la cámara y la autonomía.

No hay un tiempo exacto ni una regla universal, pero la mayoría de los usuarios en Argentina renueva su celular cada dos o tres años. A veces por pérdida de rendimiento, otras por problemas de batería o por la necesidad de acceder a nuevas funciones como el 5G.

También hay quienes cambian de equipo por una cuestión de actualización de software: los teléfonos más antiguos dejan de recibir soporte y eso puede afectar la compatibilidad con ciertas apps o la seguridad.

Si estás pensando en cambiar, averiguá las promociones de planes y equipos disponibles. Muchas compañías ofrecen cuotas sin interés o programas de canje que ayudan a reducir el costo del nuevo dispositivo.

Hasta hace unos años, cambiar de compañía implicaba perder el número. Hoy eso cambió gracias a la portabilidad numérica, de un proceso regulado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que permite mantener el mismo número de teléfono aunque te mudes a otra empresa.

El trámite es gratuito, se puede hacer en línea y demora menos de 24 horas hábiles. Solo se necesita tener una línea activa y estar al día con los pagos. Una vez aprobada la solicitud, la nueva línea se activa automáticamente y la anterior deja de funcionar.

La portabilidad no solo vino a simplificar la vida de los usuarios, también fomenta la competencia y mejora los servicios, porque las compañías deben esforzarse más por retener a sus clientes.

Antes de cambiarte, tené en cuenta lo siguiente:

Comprar un celular nuevo es una inversión importante, por eso vale la pena cuidarlo desde el primer día. Usar una funda resistente y un vidrio templado puede parecer algo menor, pero evita muchos dolores de cabeza. También podés activar las funciones de localización y bloqueo remoto por si perdés o te roban el teléfono.

Y si querés prolongar la vida útil del equipo, evitá las descargas de fuentes desconocidas y actualizá el sistema operativo cada vez que haya una nueva versión disponible. Las actualizaciones no solo agregan funciones: también corrigen errores y fallos de seguridad.

En definitiva, cambiar de celular o de compañía ya no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Con información, un poco de planificación y las herramientas que hoy existen, el proceso puede ser rápido y sin complicaciones.

Elegí un modelo que se adapte a tu ritmo de vida y aprovechá la portabilidad numérica para mantener tu número. Porque al final, más allá de las marcas y los planes, lo importante es que el teléfono se adapte a vos: que te ayude a comunicarte, trabajar, entretenerte y mantenerte conectado.

El dilema económico de Milei: sostener el dólar barato o construir estabilidadLa democracia, que tanto nos costó conseguir en Argentina, se volvió en los últimos años un obstáculo para la estabilidad macroeconómica. La afirmación lejos está de pretender una limitación de la democracia, sino un mejor uso de las herramientas macroeconómicas que miren más allá de la siguiente elección. Esto aplica también para la del domingo pasado, a pesar de la euforia financiera de estos días. Que el árbol no tape el bosque: la estabilidad no está garantizada, aunque al Gobierno se le abrió una nueva oportunidad. ¿La aprovechará?

Cuando Milei asumió la presidencia dijo una innumerable cantidad de cosas. Entre ellas, hubo una que me llamó la atención: que la desinflación iba a durar no menos de dos años. Esa frase, que para muchos podría sonar feo, fue música para mis oídos: al fin alguien nos decía crudamente que los procesos de estabilización son lentos, erráticos e implican esfuerzos.

Sin embargo, la melodía duró poco. Cuando Milei afirmó que la economía argentina iba a crecer como pedo de buzo me quedó claro que el Gobierno había dejado atrás el objetivo de estabilización de mediano y largo plazo, para centrarse en el objetivo electoral de corto plazo.

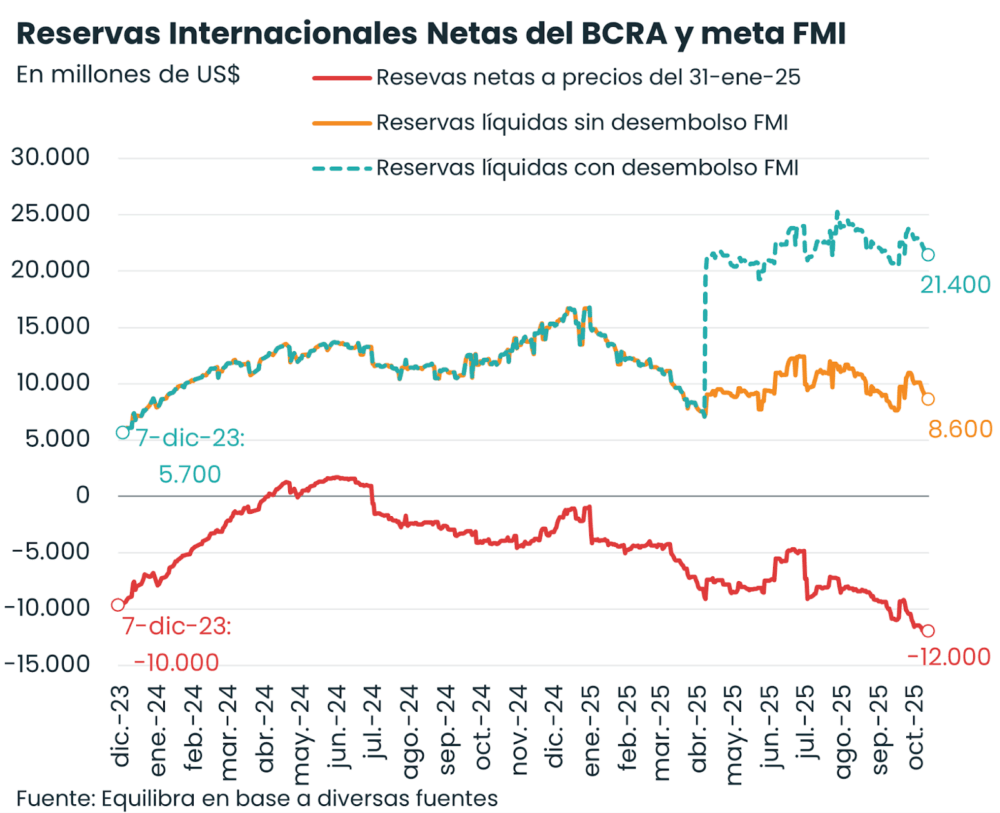

La deducción es simple. La economía argentina se expande en el corto plazo apreciando la moneda, genera una reducción de la inflación más rápida y permite, a la vez, que los ingresos de las clases más bajas se recuperen de manera más veloz y que las clases medias y altas compren dólares y viajen al exterior como si el mundo se acabara al día siguiente. Pero lo que se termina son las reservas internacionales: todas estas consecuencias de la apreciación son deseables, el problema es que no se sostienen.

Un tipo de cambio bajo abarata las importaciones y encarece las exportaciones, lo que deteriora el saldo comercial. También estimula la salida de capitales (en detrimento de la entrada). Porque si el dólar está barato, entonces compro como un campeón antes de que suba. Y si tengo dudas acerca de qué va a pasar con los depósitos una vez que las reservas del Banco Central sean muy bajas, entonces no los dejo en el banco: los guardo en el colchón, en una caja de seguridad o, si tengo la posibilidad, los deposito en una cuenta en el exterior.

En este mismo newsletter nos cansamos de decir que el tipo de cambio era insosteniblemente bajo. Y si estaba bajo la semana pasada, más bajo está hoy luego de la apreciación adicional postelectoral. Postergar el problema sólo lo agrava. Y lo venimos postergando hace no menos de 15 años. Los resultados están a la vista: si no contamos el desembolso del FMI, las reservas netas serían negativas en USD 12.000 millones, menores a las que Javier Milei recibió al iniciar su presidencia.

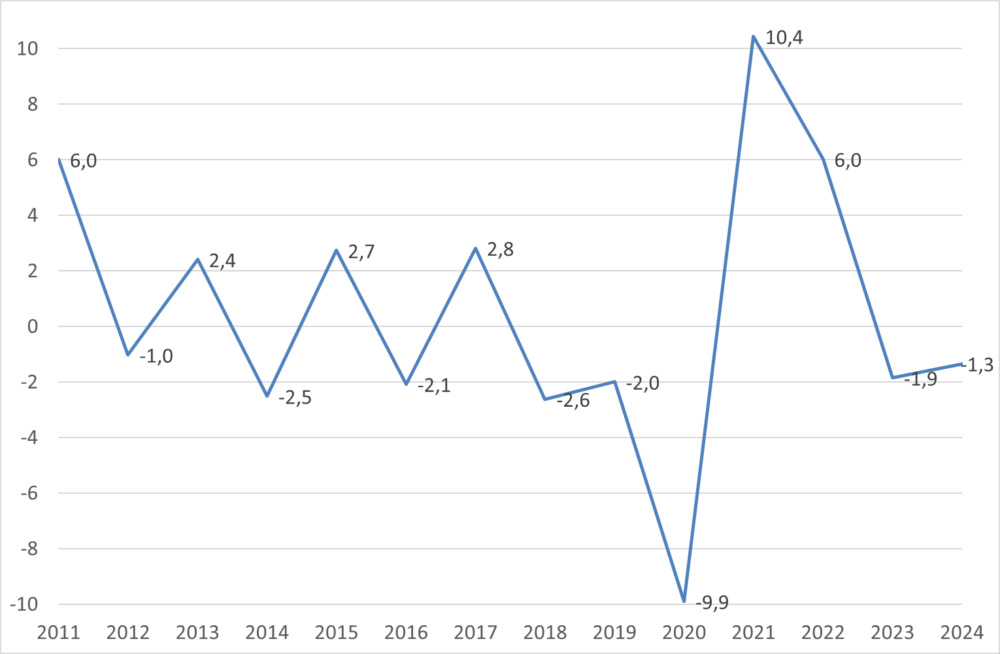

Antes de hablar de motosierras, muchos economistas ya hablábamos de serruchito. No nos referíamos a un ajuste fiscal pequeño (que era necesario), sino al comportamiento de la actividad económica en Argentina.

En efecto, desde 2011 hasta 2018 la economía siempre creció durante los años impares y se contrajo en los pares. ¿El motivo? Las elecciones.

¿Por qué se creció durante los años electorales? Porque los gobiernos de turno se encargaron de aumentar el gasto público o reducir impuestos, y establecer un tipo de cambio particularmente bajo para que la inflación sea menor y los ingresos mayores. Todo eso estimulaba el consumo y la economía en general.

¿Por qué se cayó durante los años no electorales? Porque la economía de los años electorales no era sostenible. Entonces, una vez pasadas las elecciones, había que ajustar el gasto, subir impuestos o, lo más importante de todo, corregir el tipo de cambio, provocando un alza en la inflación y un deterioro de los ingresos.

De allí las devaluaciones de enero de 2014 con Cristina Fernández de Kirchner presidenta y Axel Kicillof ministro de Economía, diciembre de 2015 cuando asumió Mauricio Macri, 2018 y 2019 nuevamente con Macri. También podemos clasificar de la misma manera la devaluación de diciembre de 2023 cuando asumió Milei, que quizá fue exagerada pero en cualquier caso una corrección era inevitable.

Producto bruto interno (PBI)

Precios de 2004, variación porcentual

El gobierno de Milei implementó un cambio y una continuidad en la macro argentina. El cambio fue el equilibrio fiscal. Ya hablamos acá acerca de la composición del ajuste y de cómo se podría haber hecho más progresivo. También nos referimos a que el superávit financiero es realmente un déficit. Pero nadie duda de la mejora en las cuentas públicas.

La continuidad tuvo que ver con establecer un tipo de cambio insosteniblemente bajo. Luego de la devaluación inicial que aumentó el tipo de cambio 120% y lo llevó al techo de la serie histórica, el crawling peg del 2% se extendió más de lo inicialmente planificado y provocó esta continuidad que se remonta desde la última dictadura militar: cada gobierno que pudo, apreció la moneda. La excepción, nobleza obliga, fue el gobierno de Nestor Kirchner, quien resistió la apreciación acumulando el superávit comercial bajo la forma de reservas internacionales.

Este cambio y esta continuidad en la política económica se vieron reflejados también en la última estrategia macroeconómica electoral. Porque Milei no faltó a la verdad cuando dijo que no hizo política fiscal y monetaria con fines electorales. Lo cierto es que con la cambiaria fue suficiente. Los esfuerzos para apreciar la moneda, aun con los dólares prestados del FMI y el Tesoro de EE. UU., mantuvieron la inflación en niveles bajos para los estándares nacionales y ese resultado económico naturalmente pesó en las urnas.

Pasada la contienda electoral se abre un gran interrogante: ¿el Gobierno va a profundizar el modelo de dólar barato o va a ir hacia la sostenibilidad de un modelo de tipo de cambio más alto?

Lo más probable es que redoblen la apuesta. Los beneficios van a ser los mismos de siempre: una menor inflación y, si la actividad económica reacciona, una mejora en los ingresos. Los riesgos también serán los de siempre: que la estrategia se quede sin el combustible de los dólares, tal como le pasó a Macri en 2018, y volvamos a empezar.

Sin embargo, todavía guardo la esperanza de que el Gobierno aproveche esta nueva oportunidad de sanear la macroeconomía argentina de una vez por todas. Porque la macro argentina actual no está sana: consume dólares a lo pavote y con este tipo de cambio lo seguirá haciendo.

¿Cómo se puede sanear? Corrigiendo el tipo de cambio, no necesariamente esta misma semana en la que vence deuda atada al dólar y futuros. Pero sí a partir del lunes que viene, aprovechando el envión del triunfo, la calma cambiaria y la euforia financiera.

Se podría, por ejemplo, eliminar las bandas cambiarias y dejar que el tipo de cambio flote. Pero no libremente, sino con intervenciones oficiales. En primer lugar, daría salida a los USD 2.000 millones que tiene el Tesoro de EE. UU. en pesos.

Así, tal como la compra de pesos puso techo al tipo de cambio antes de las elecciones, su venta debería ponerle piso. La venta de pesos también dotaría de liquidez al mercado, normalizando las tasas que viene siendo un electrocardiograma. Y no menos importante: permitiría que Scott Bessent le muestre a los contribuyentes estadounidenses que hizo buen uso de sus impuestos al obtener un extraordinario rendimiento financiero en muy poco tiempo.

Una vez el Tesoro de EE. UU. esté fuera, seguiría con las compras de nuestro Tesoro, el argentino.

Si bien es cierto que un tipo de cambio más alto podría postergar la desinflación, es también verdadero que desde que se relajó el cepo en abril, el tipo de cambio llegó a aumentar más de 30% sin impacto relevante sobre la inflación que se mantuvo en torno al 2% mensual. Esto implica que el pasaje de tipo de cambio a precios (pass-through) se redujo drásticamente.

Atrás quedaron los años en los que una corrección del tipo de cambio se trasladaba automáticamente a precios (pero ojo que pueden volver). Sucedió en todas las devaluaciones que mencionamos previamente 2015, 2016, 2018 y 2019. También en diciembre de 2023, cuando la inflación alcanzó el 50% acumulado entre ese mes y el siguiente.

Los motivos del menor pass-through, como le llamamos los macroeconomistas, hay que buscarlos en un nivel de actividad muy deprimido y la apertura comercial, entre otras cosas. También es posible que influya el hecho de que no es lo mismo un incremento del tipo de cambio en el marco de un cambio de régimen que un deslizamiento de una magnitud similar dentro de un mismo régimen de tipo de cambio flotante.

Si el Gobierno se decide por este camino y avanza con la compra de dólares, el mercado seguirá en calma y las dudas que quedan acerca del cumplimiento de los pagos de la deuda cederán. Con ellas, el riesgo país profundizará la baja, alcanzando el tan ansiado acceso a los mercados internacionales de deuda. En ese punto, ya no serán necesarias las compras oficiales para el pago de la deuda (aunque sí para intervenir en el mercado de cambios) y la presión cambiaria disminuiría.

Los mercados financieros no quieren al peronismo porque llevaron la economía argentina de una situación de inflación baja, superávit fiscal y externo, acumulación de reservas y deuda sostenible, a otra de inflación alta, déficit fiscal y externo, y desacumulación de reservas. Luego Macri rifó la sostenibilidad de deuda con privados y trajo al FMI.

Los mercados quieren a Milei porque devolvió el equilibrio presupuestario, mas no el externo. Al modelo le siguen faltando dólares. Que los ponga el FMI y el Tesoro de EE. UU. no lo contradice sino que lo confirma. El riesgo político está disipado. Ahora cualquier éxito o fracaso económico será pura y exclusiva responsabilidad del gobierno de Milei.

*La foto de portada fue hecha por inteligencia artificial.

INDEC actualiza datos de salarios. El dólar subió un poco y las acciones también. El Gobierno avanza en conversaciones sobre las reformas. Decisiones del máximo tribunal. Cifras en el Día del Cuidado y el Apoyo. Elecciones en Países Bajos. Decenas de muertos en Brasil en operativo policial.

El índice de salarios subió 3,2% en agosto respecto del mes previo y 49,6% interanual, según INDEC. Hagamos doble click: el sector privado registrado creció 36,1% interanual, por encima del 33,6% de inflación en el mismo período. Pero la inflación acumulada este año hasta agosto fue de 19,5% y los salarios privados registrados subieron 18,8%.

El índice acumuló una suba de 27,6% respecto de diciembre por el promedio entre el sector privado registrado, el 22,5% en el sector público y 67,4% en el sector no registrado (acordate: este último no se mide con datos registrados, por definición, sino por la encuesta permanente de hogares).

Pasada la euforia electoral, ayer el dólar oficial minorista trepó a 1.505 pesos para la venta en la cotización del Banco Nación, mismo valor del jueves anterior a la elección, y al final cerró en $1.495.

El mayorista, que es el que se considera para intervenir, terminó en $1480, arriba del valor del lunes y cerca del techo de la banda ($1.494). En Wall Street, las acciones siguen en alza, pero de forma más moderada. Ayer, YPF lideraba la suba, con un 5,03%. Parecido a lo que sucede con los bonos: crecen pero menos.

El Gobierno inició contactos con los gobernadores para avanzar en una mesa de diálogo (mañana te cuento más) y lograr acuerdos en el presupuesto 2026 y en los proyectos anunciados. Y se empiezan a difundir algunos detalles más de lo que planea el Ejecutivo para la reforma laboral.

Sobre esto último, el proyecto tendría «ampliación de la jornada» e «indemnizaciones en cuotas». Aparece como opción que el empleador «elija las vacaciones», garantizando que el empleado «pueda tomarlas en verano al menos una vez cada dos años».

Ayer se conocieron varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no tienen que ver entre sí pero que te quiero mencionar:

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo para reconocer el valor social y económico de las tareas domésticas. Según datos de INDEC, cada vez más varones hacen labores domésticas y de cuidado: eran el 58% en 2013 y pasaron a ser 75,1% en 2021. Te comparto un buen informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Pero, también en cifras oficiales, las mujeres siguen dedicando el doble de tiempo al cuidado: 6.31 horas por día versus 3.40 de los hombres. Hace algunas semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció, por primera vez, el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, estableciendo que los Estados tienen la obligación de garantizarlo a través de políticas públicas.

Los neerlandeses acudirán hoy a las urnas para las elecciones legislativas. El ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), de Geert Wilders, es el favorito en las encuestas pero es improbable que logre los apoyos suficientes para encabezar el próximo Ejecutivo.

Las elecciones fueron convocadas tras el colapso de la coalición de gobierno, dirigida por Dick Schoof. En junio, Wilders tumbó la coalición al retirar a su partido del gobierno por un desacuerdo sobre la política de migración (él quería endurecer las leyes de asilo).

Al menos 64 muertos hubo ayer en Río de Janeiro durante operativos policiales en favelas contra Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Se informó que 2.500 agentes, helicópteros y blindados buscaban capturar a capos de la organización en los complejos de Alemão y Penha. El gobernador reclamó la falta de apoyo de fuerzas federales.

El operativo terminó con decenas de personas asesinadas, entre ellas cuatro policías, más de 80 detenidos y una discusión en los medios y la política de Brasil sobre los límites de las fuerzas de seguridad en barrios muy poblados. En Río, suspendieron las clases. El gobierno de Lula se reunió de emergencia y ofreció cárceles federales para los detenidos.

Buenas, ¿cómo va?

Esto es algo de lo que pasó hoy: rebotó el dólar, hubo un megaoperativo policial en favelas de Río, Bullrich defendió el presupuesto para Seguridad en el Congreso, Israel rompió el alto el fuego en Gaza y Cúneo Libarona dio marcha atrás con su renuncia.

Leer este mail te va a llevar tres minutos y medio.

Más que nunca, en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka.

Economía. Antes de que abriera el mercado cambiario, el ministro Luis Caputo celebró la caída de ayer del dólar y volvió a referirse al riesgo kuka: “La alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo”, escribió. Hoy el oficial minorista volvió a subir y cerró en $1.495, rozando el techo de la banda. Según Juanma Telechea, es por una falta de oferta privada que se generó con la eliminación temporal de las retenciones: me dice que el campo liquidó en tres días unos 6.300 millones de dólares que debía liquidar durante los próximos meses.

Comando Vermelho. Los medios brasileños hablan de una “guerra” en Río de Janeiro. Hoy hubo un megaoperativo contra el Comando Vermelho, la mayor organización criminal del país. El enfrentamiento dejó 64 personas muertas; cuatro de ellos son policías. Hay más de 80 detenidos. Las fuerzas de seguridad desplegaron a más de 2.500 policías en las favelas Penha y Alemão. Se usaron 32 vehículos blindados, dos helicópteros y drones. El gobernador, Cláudio Castro, dijo que no tuvo el apoyo del Gobierno nacional. Las imágenes son tremendas.

Presupuesto. La Cámara de Diputados discute en comisiones el proyecto de presupuesto 2026. Hoy Patricia Bullrich justificó los fondos para su cartera. Cuando le consultaron por la represión de las fuerzas de seguridad, la ministra defendió el accionar de la Policía Federal: “Hicieron bosta la plaza del Congreso, levantaron veredas y nosotros eso no lo permitimos”. También dijo que este gobierno protege más a las mujeres que el anterior. Además, anticipó que impulsarán reformas en el Código Penal.

Gaza. El Ejército israelí rompió el alto el fuego y bombardeó distintos puntos de Gaza. Según Al Jazeera, hay nueve muertos y quince heridos. Benjamin Netanyahu acusó a Hamas de romper el acuerdo de paz después de que el grupo terrorista entregara las partes de un cuerpo que ya había recuperado parcialmente hacía más de un año. Las autoridades en la Franja acusan a Israel de haber violado el alto el fuego 125 veces desde su entrada en vigor, incluyendo la muerte de 94 palestinos.

Justicia. Después de la victoria en las elecciones de medio término, Javier Milei repiensa los cambios en el gabinete. El primero en dar marcha atrás es el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que la semana pasada ya había dicho que desde el lunes dejaría el cargo por motivos de salud y para “recuperar afectos”. Según cuenta Jaime Rosemberg en La Nación, después de un pedido expreso del presidente, Cúneo Libarona seguirá al frente del ministerio al menos por otros tres meses.

Por si te lo perdiste, salió #OffTheRecord: para el peronismo, un baño de realidad. Para Milei, una pregunta sobre el futuro: ¿Menem 1991 o Macri 2017?

Y no te olvides de sintonizar, desde las 20, #540°. Ernesto y María reciben a analistas políticos: Andrés Malamud, Hernán Iglesias Illa, Fernando Rosso y José Natanson.

Una de las camisetas que usó Diego en el mundial del 86 se subastó en 2022 por casi 9 millones de dólares. La regalaron.

Te dejo a los ganadores del torneo de fotografía microscópica que lanzó Nikon. Por lejos, mi preferida es la de Stella Whittaker que salió séptima.

Nos leemos mañana 🙂

Del bull market al estancamiento real: el “segundo tiempo” de MileiHabló el soberano y respaldó al Gobierno. Desde hoy, arranca la segunda parte de la gestión de Javier Milei. El punto de partida nos encuentra con una inflación que ha disminuido al 2% mensual; una economía que volvió a los niveles de actividad del 2023, pero con elevada heterogeneidad sectorial; salarios del sector privado registrado que recuperaron los niveles del 2023, pero con informales y empleados públicos con pérdidas significativas; un nivel de reservas netas en el BCRA que si le restamos lo que queda del último préstamo del FMI son iguales a las de diciembre de 2023; y, un esquema cambiario y monetario que necesitó de un salvataje del prestamista de última instancia internacional, el FMI, y, como este no fue suficiente, debió solicitar la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

En lo financiero, volvió el bull market. En lo real, no cambió nada aún. En lo inmediato, si se mantiene la política de ingresos, no está claro cuáles serían los drivers que lograrían que se incremente el consumo y la inversión en el corto plazo como espera parte de la sociedad.

El Gobierno tiene una nueva oportunidad para reformular el programa económico en un contexto donde es muy posible que se observe ingreso de capitales financieros del exterior. El éxito de la reformulación del programa determinará si el ingreso de capitales muta desde inversiones financieras de portafolio a inversión extranjera directa (IED) y si logra reactivar el consumo.

En lo cambiario y monetario, sería deseable que el Gobierno incorpore algunos aprendizajes de estos meses:

La sociedad también le dio una tarea a la oposición: abandonar la comodidad cínica del “esperar que la choquen”. En la red social X, el economista Pablo Bortz, propuso un listado de ideas y mensajes que debieran formar parte del nuevo discurso económico de la oposición: la inflación importa y mucho; es fundamental recuperar la moneda; se debe transformar el Estado para que tenga mayores capacidades para resolver problemas; hay que aumentar la inversión pública, entre otros aspectos. Un disparador necesario que sería bueno imiten los principales dirigentes políticos de la oposición.

Los problemas que tenemos son enormes, complejos y en su mayoría no se resuelven en un período presidencial. El ascenso de China y otras economías asiáticas es una oportunidad para la explotación de materias primas (Vaca Muerta, minería, etc.). El problema es que no alcanza. No hay futuro para los casi cincuenta millones de argentinos que habitamos esta tierra sin una industria y sin servicios que generen empleo en nuestros conurbanos.

En el mundo, los países industrializados más desarrollados debaten cómo hacer frente al desafío asiático. La retórica de Trump es el emergente más ruidoso de esta realidad. Lamentablemente, el resultado electoral no encontrará a nuestra clase dirigente discutiendo sobre esto. En el mejor de los casos, en las próximas semanas se discutirá sobre algún proyecto de ley escrito por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico “El Coloso” Sturzenegger, que testeará las nuevas mayorías legislativas. Las crónicas tratarán sobre el “poroteo” y los apoyos circunstanciales de gobernadores al gobierno nacional.

Los momentos posteriores a una elección son ideales para reflexiones a “diez mil metros de altura”. Comparto la mía: el año próximo, lo más lejos del 2027 posible, es el momento ideal para que el oficialismo y la oposición abandonen las trincheras e intenten establecer consensos mínimos alrededor de: ¿cuál es una inserción internacional posible para nuestro país durante los próximos 30 años? ¿Qué infraestructura y política industrial necesita esta inserción? ¿Qué Estado y qué sistema impositivo? ¿Cómo mejoramos la competitividad sistémica? ¿Cómo se recupera la moneda?

¿Utópico? Sin dudas. ¿Realista? Cero. ¿Necesario? Imprescindible.

Hace una semana, en este mismo espacio, aparecía con cierta perplejidad la pregunta por la apuesta de Scott Bessent. Llamaba la atención la audacia en favor de una causa históricamente perdida, como el valor del peso argentino, en el marco del apoyo extraordinario a un Gobierno que enfrentaba una perspectiva electoral incierta y venía de una derrota contundente en el principal distrito del país. El secretario del Tesoro puso en riesgo prestigio político y fondos concretos de los contribuyentes estadounidenses.

El diario del lunes arrojó una lección de humildad respecto del talento financiero del hombre que inició su carrera en las grandes ligas al lado de George Soros, ganándole una pulseada al Banco de Inglaterra sobre el valor artificialmente inflado de la libra esterlina y, también, sobre el poder del arsenal financiero estadounidense para contribuir a moldear decisivamente la voluntad del electorado. La consultora 1816 calculaba una ganancia —no realizada— que, de piso, era de decenas de millones de dólares y el propio Donald Trump declaró que la elección le había hecho ganar “mucho dinero” a los Estados Unidos.

Del otro lado del mostrador, es imposible pensar el resultado electoral que finalmente se produjo si el Gobierno no hubiera contado con los recursos materiales y el peso político de los Estados Unidos. Desde el “lo que sea necesario” para auxiliar a la Argentina, el anuncio del swap y las compras directas de pesos argentinos a través del mercado de bonos, el contrafáctico a esa intervención era un dólar cuyo techo hubiera estado muy por encima de los $1500 de la banda y un gobierno intentando, sin éxito, contener la salida masiva con las reservas prestadas del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno se olvida, en su frenesí, de que si bien el problema político existía –y posiblemente haya sido el principal driver de la aceleración de la crisis–, el pedido desesperado de ayuda a Estados Unidos se precipitó por la fragilidad del programa económico. Sin la mesada del Tío Scottie, el Gobierno hubiera tenido una crisis preelectoral que lo hubiera alejado, indudablemente, del resultado final. El Tesoro estadounidense permitió al Gobierno ofrecer la ilusión de un punto de llegada económico posible y encarar el último tramo con algo parecido a un escenario de estabilidad en términos de control de la inflación.

En ese marco, el contraste con la postura de la oposición peronista se hizo más verosímil. La percepción de que, en términos macroeconómicos, la falta de articulación de una propuesta alternativa a la oficial ocultaba una visión nostálgica del combo de déficit fiscal, cepo y emisión monetaria —justa o injusta— se materializó en el resultado electoral. Lejos del efecto contraproducente que generaron sus amenazas en países como Canadá o Brasil, la muy atípica y disruptiva declaración de Trump condicionando la asistencia a nuestro país al resultado de una elección de medio término avivó en la Argentina una idea extendida que relaciona al kirchnerismo con el desbarajuste económico que se hizo evidente durante el gobierno del Frente de Todos.

La extensión de la idea dicotómica de que es el Gobierno o el caos es una explicación insoslayable para entender la contundencia de la victoria nacional de un oficialismo que la unanimidad de los sondeos –a excepción del dirigente bonaerense Joaquín de la Torre– veía vulnerable en términos de su popularidad, con una economía en serias dificultades, con meses de tendencia recesiva y bajo presión en materia cambiaria. Para ganar elecciones no hace falta ser bueno, sino que te vean preferible a la alternativa. La idea que repetía en la noche de la derrota el sector de Cristina Fernández de Kirchner —que responsabilizaba, en parte, al desdoblamiento electoral pergeñado por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires porque habría activado y movilizado al antiperonismo— contiene la admisión tácita sobre el nivel de repudio que ese sector despierta en una parte mayoritaria o muy significativa de la sociedad. No incorporar ese aspecto al análisis es hacerse trampa al solitario.

Más allá de que en términos discursivos difícilmente admita ningún cambio significativo en la orientación de su programa económico, monetario y cambiario, si el gobierno no corrigiera drásticamente el rumbo se encuentra destinado a depender, en poco tiempo más, de otro conejo de la galera tras los dólares del blanqueo, el acuerdo con el FMI y el salvataje del Tesoro estadounidense. Por el contrario, debería postergar la velocidad de la desinflación —muchísimo más dolorosa para bajar de 30% a menos de 5% que de 200 a 30% anual, con efectos benéficos menores— para dar sostenibilidad externa a su programa de ajuste, concentrado hasta el momento exclusivamente en el balance fiscal interno. Con significativos compromisos de deuda por delante, el gobierno debería evitar la tentación de esperar que los mercados le financien otro ciclo de apreciación insostenible y adoptar una estrategia cambiaria compatible con la acumulación de reservas genuinas, que haga atractiva la idea de quedarse en pesos a mediano y largo plazo sin temer un colapso en el valor de la moneda.

La idea del “riesgo kuka”, repetida por el ministro de Economía, encontró en la elección bonaerense de septiembre una excusa ideal que parece haberse confirmado ayer. Sin embargo, aquel “comprá, campeón” de Luis Caputo en julio –durante el pico de la valorización artificial de la moneda– y el rápido deterioro subsiguiente precedieron largamente aquel triunfo provincial de Kicillof. Si el Gobierno no consume de la que vende, deberá corregir rápidamente. Los antecedentes no son alentadores: hasta el momento, el oficialismo dejó pasar todas las oportunidades de dar sostenibilidad a un programa que tuvo como logro innegable —pero casi solitario— la baja de la inflación y la recuperación de cierta estabilidad. ¿Por qué sería distinto en esta ocasión?

La economía poselectoral es una economía intervenida. A cambio del salvataje de Washington, el oficialismo cedió grados de soberanía y libertad para diseñar su política económica, que se decidirá, en gran parte, en la capital estadounidense. Allí, asegurar el cobro de su propio crédito será una prioridad de primer orden, que se extiende también al crédito del FMI y de los fondos privados que rodean a la administración Trump. La presencia de Jamie Dimon, el mandamás de JP Morgan en el país la semana de la elección, evidencia la profundidad del involucramiento estadounidense.

Por último, el éxito o fracaso de Javier Milei —el principal aliado de Estados Unidos en la región— es también un ejemplo para todo el continente, que hoy ocupa un lugar prioritario en la agenda trumpista y un ícono de la derecha global. Parece garantizado, entonces, que el serio apoyo preelectoral que obtuvo se prolongue los próximos dos años. El precio a pagar reverberará en la capacidad de decisión no solo sobre las principales cuestiones económicas, sino también sobre la gobernabilidad, las alianzas y los acuerdos necesarios para alcanzarlas. Con Trump en el lugar reservado a la soberanía popular, quizás toque al presidente Milei aquel adagio surgido en Polonia en el siglo XVI, que se aplica habitualmente a las monarquías constitucionales europeas: “El rey reina, pero no gobierna”.

Los ojos, entonces, están puestos ahora en el rediseño político del gobierno. Ante la inminente salida de Guillermo Francos, en el entorno de Karina Milei señalaban a Manuel Adorni como el favorito de la hermanísima. Sin embargo, la discusión a estas horas –más allá de los cargos– orbita alrededor de quién tendrá el monopolio de la interlocución política. Los gobernadores y los enviados del gobierno de Trump le dejaron en claro –en más de una ocasión– al presidente que quieren que esa persona sea Santiago Caputo. El riesgo de Milei es creer que el triunfo, lejos del último voto de confianza, fue una validación acrítica a lo hecho hasta el momento. Si uno se guiara por el discurso que leyó, el presidente parece haber entendido que para las reformas que necesita, el Congreso no solo es necesario sino que se transforma en imprescindible porque no se inventó hasta el momento otro método para aprobar leyes. En la Cámara de Diputados se despejó el escenario y Martín Menem continuará como presidente dentro de un esquema que también puede narrarse como ganador motivado por los resultados en provincias como Córdoba, Neuquén o Misiones.

Otro aspecto que miraba de cerca el establishment es la conformación de la Cámara Alta. Los 20 senadores que alcanzó La Libertad Avanza permitirían al oficialismo –acuerdo con el peronismo mediante– alcanzar los dos tercios para nombrar jueces de la Corte, el procurador y las vacantes persistentemente reclamadas por el Poder Judicial. Y si ese acuerdo excluyera a los 10 netamente cristinistas, el gobierno podría suplirlos con los partidos provinciales. Una movida –la del acercamiento con los gobernadores– que no debería postergar más allá de esta semana donde los mandatarios provinciales volvieron a su estado inicial de docilidad con la Casa Rosada.