"Hubo un problema, por favor vuelva a intentarlo

– Le hiciste daño a Javier.

Con su reproche, Karina Milei fulminó la precaria hermandad que la unía a Gerardo Werthein. Cófrades forzados en la guerra contra Santiago Caputo, la hermanísima leyó que la filtración –a través de un periodista socio empresarial del renunciante– de su salida anticipada de la Cancillería olía a traición. Werthein, sin retorno, le devolvió la queja: cuestionó que Karina no lo apoyó frente a la lluvia ácida de los trolls caputistas.

El espadeo ocurrió el martes. Horas después, Werthein le envió su renuncia por vía administrativa a Javier Milei y, arden en Casa Rosada, circuló la novedad a la prensa. El canciller saliente se convirtió, en ese momento, en un enemigo público de LLA y unificó la furia de todas las tribus libertarias. Ahí surgió, además, la amenaza de revisar las medidas que tomó poco antes de firmar su dimisión.

Fue una bomba con un timing perfecto: la renuncia de Werthein alteró el espíritu de moderada euforia que había reaparecido en el Gobierno al lograr sacar de la agenda el escándalo de José Luis Espert, que coincidió además con una recuperación en las expectativas, marcada por gran parte de las encuestas, sobre el resultado electoral del domingo. El Gobierno pasó de decir “vamos desde atrás” a pronosticar un “estamos parejos”.

A 72 horas de la elección, en el microclima libertario descartan el escenario de catástrofe que temían 20 días atrás y que, según su diagnóstico, podría desatar una corrida el lunes 27 con un dólar a $2.000. Arman, entonces, un escenario que contempla una derrota ajustada en PBA y posibles victorias en Córdoba y Santa Fe, lo que daría una sumatoria de más de 35 puntos nacional y una foto de impacto simbólico: que la franja media del país, que años anteriores se pintó de amarillo –aquel mapa de camiseta de Boca-, ahora se teñiría de violeta.

Cien días atrás, ese resultado que hoy se ve positivo habría significado una derrota para Milei. Con la tormenta sobre la economía y la política de las últimas semanas, ese final es un empate con gusto a supervivencia. “Se reactivó el voto gorila”, grafica un operador de LLA, con matriz PRO, para definir uno de los drivers sobre los que se montaría la recuperación libertaria: el voto antiperonista que, en las elecciones de las últimas dos décadas, jamás estuvo por abajo de 37%.

El otro es el voto «anti estallido». Hay un hilo rojo entre aquella frase de Donald Trump sobre dejar de ayudar a Argentina si Milei pierde y un clima en el mercado, replicado casi uniformemente en los medios, de que una derrota libertaria puede derivar en un estallido. Ese voto anti caos puede operar en auxilio del oficialismo. Es raro: aunque suene obvio, hay que recordar que una mala elección del Gobierno es responsabilidad del Gobierno.

El 26-O es una pelea de Milei contra sí mismo: la fragilidad con la que llega LLA a la disputa de medio término es producto de todas impericias del presidente, errores de gestión –como el desarme de las LEFI- o de manejo político –como la candidatura de Espert y una guerra de guerrillas por las listas a cargo de Karina- o tropiezos propios del desmanejo, como el escándalo por las coimas en Discapacidad que jaquearon a la hermanísima. Todo, además, en medio de una feroz interna dentro del espacio oficialista.

En nada de eso intervino la oposición. Milei construyó su propia debilidad y debe, ahora, ser su propio salvador. Enfrente, el peronismo no hizo más que existir: con candidatos de perfil bajo, con Cristina Kirchner y Sergio Massa poco visibles y sin una estrategia nacional -al punto que no pudo unificar Fuerza Patria como única marca electoral–, se limitó a pararse como oposición pura y dura, y a mostrarse como contracara.

Dato anexo: ¿se puede desatar un pase de facturas en el peronismo de Buenos Aires si se reduce sustancialmente la diferencia con respecto al 7 de septiembre? En La Cámpora flota el cuestionamiento de que desdoblar la elección le pudo sacar el efecto sorpresa y operar, como algunos creen en el Gobierno, como un preaviso del mal clima contra el Gobierno y permitir revertirlo.

Cerca de Axel Kicillof se esperan ese fuego amigo y exponen, ante la hipótesis, su argumento: sin la victoria de casi 14 puntos en la provincia, que expuso la desnudez de Milei, nada de lo que vino después hubiese ocurrido. Es, además, contrafáctico: ¿qué lleva a pensar que si las elecciones hubiesen sido simultáneas, en octubre se habría dado la paliza que se registró el 7-S? Lo cierto es esto: ese ruido nunca se apagó.

Milei instaló, casi como parte de la oferta de campaña, la idea de un giro post elecciones, proceso que sintetizó en un recambio del gabinete. Las renuncias de Werthein y Mariano Cuneo Libarona –que hacía tiempo no ejercía como ministro– anticiparon cambios a los que se sumarán, por su condición de legisladores electos, la salida de Patricia Bullrich de Seguridad y de Luis Petri de Defensa. Con eso, solo quedarán Luis Caputo, Sandra Pettovello y Guillermo Francos (en otro cargo) del staff inicial de ministros. Además de Karina.

Si LLA cierra el domingo con más de 35% y la franja violeta, con un mapa nacional dividido en tercios -7/8 de LLA, 8/9 peronismo, 7/8 provinciales– ¿por qué Milei no podría sentir que ganó y los cambios en su equipo, y en las políticas, podrían ser apenas cosméticos? Hay un razonamiento que se repite en sectores del Gobierno: luego del ajuste más duro de la historia y en medio de una crisis aguda, sería un gran resultado que Milei obtuviera 35% a nivel nacional.

Francos, apuntado como un funcionario en salida, mandó a decir que su cargo no está en juego. Karina, según dicen a su lado, deja escalar las teorías de un cambio estructural que agitan las usinas vinculadas a Santiago Caputo, cuyo destino es una incógnita en sí mismo: pasa de ser el futuro jefe de Gabinete a continuar como hasta ahora, como un asesor premium, con influencia y manejo sobre sectores clave.

Ese escenario instala tres factores: la interna Karina-Caputo seguirá activa, Milei –porque no quiere o no puede– no fallará a favor de ninguno de los contendientes y el gurú no dejará el Gobierno. Este último punto tiene una matriz: el modelo de mando desde las sombras, que reprochó Francos y objeta Karina, parece agotado y la continuidad de ese esquema podría leerse como una derrota de Caputo Jr., que es el principal promotor de un cambio de gabinete.

Punto acá para repasar: todo esto en la medida que el domingo LLA esté por encima de los 35 puntos y pueda mostrar victorias en provincias como Córdoba. Requerirá, claro está, un esfuerzo de interpretación, porque en 2023 en ese distrito Milei sacó 75% en el balotaje. ¿Qué especie de triunfo sería que salga primero con 34 puntos? Otra adaptación sui generis refiere a la provincia de Buenos Aires: hace 50 días, Milei lo planteó como la madre de todas las batallas y prometió erradicar al kirchnerismo y pintar la provincia de violeta, pero perdió por casi 14 puntos y ahora está dispuesto a festejar si esa diferencia se acorta a 5.

Los cortocircuitos intra LLA tuvieron, en las últimas horas, nuevos capítulos públicos: la pelea entre el “Nene” Vera y el Gordo Dan en X expresa lo que empezó a ocurrir en el territorio, esencialmente vinculado con que Las Fuerzas del Cielo pretenden salir de la virtualidad para convertirse en una expresión callejera, un dominio que hasta ahora colonizaban los sectores más clásicos que responden a Karina, vía los Menem y Sebastián Pareja.

La película se presume diferente si LLA se enfrenta a una derrota. Caputo logró que el establishment lo vea como la única figura que puede construir la gobernabilidad que Milei necesita para encarar las “reformas” que le piden el FMI, Estados Unidos y el sistema de poder criollo, y llegar sin un derrumbe a 2027. Ese mismo oficio desplegó en estos meses Francos, casi sin resultados. En Casa Rosada, donde volvió a sonar el nombre de Manuel Adorni como hipotético reemplazo de Francos –variable que se contó en Cenital luego de la victoria del portavoz en CABA-, dicen que no es un problema de interlocutores sino de lo que está dispuesto a ceder Milei.

En un escenario de derrota, al margen de la reacción de los mercados, LLA se enfrenta a una doble navaja: pacto de supervivencia –con sectores a los que desprecia, como Mauricio Macri o los gobernadores del centro– o armisticio para enfrentar meses tormentosos. El efecto de la derrota bonaerense a Milei lo moderó 36 horas y, al final, se impuso la línea Karina y nada cambió. Quizá vale el teorema Mayans según el cual Milei usa como tapadera a Karina de sus decisiones más incómodas.

El otro Caputo, Toto, creció en medio de la incertidumbre. En retirada, antes del acting de respaldo a su sucesor Pablo Quirno, Werthein sembró varias bombas sucias: que no quería votar el apoyo al bloqueo de EE.UU. a Cuba –que se trata este martes en la ONU- y que tampoco quería avalar un acuerdo sobre las patentes medicinales que afectarán a laboratorios nacionales. El buscapié más picante fue que es portador de la deep information sobre el entendimiento con la Casa Blanca.

Con las horas, todo el ruido se apagó y Milei nombró, con una pompa excesiva para un funcionario de escaso rodaje, a Quirno. A su pasado en J.P. Morgan, ya casi una etnia en el ecosistema libertario, Quirno tiene dos encales con la Cancillería: su tatarabuelo, Marcelino Trinidad Ugarte, fue ministro de Relaciones Exteriores durante unos meses a mediados del siglo XIX y su hijo, Pablo Quirno Jr., ocupó un cargo –jefe de gabinete de la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales– con Jorge Faurie, en tiempos de Mauricio Macri.

Quirno es partícipe necesario de la gestión de Luis Caputo que Milei califica de histórica pero no por un dato efectivamente inédito: Economía tuvo que ir a suplicar un salvataje de EE.UU. apenas seis meses después de recibir un auxilio de 20 mil millones del FMI. Toto aprovechó el vacío y avanzó sobre un territorio que ansía hace tiempo, al punto que en noviembre de 2024 negoció con Werthein la incorporación de Juan Pazo en Relaciones Económicas Internacionales. Al final, estalló la crisis en AFIP y Pazo terminó al frente de lo que ahora se llama ARCA.

En el PJ hablan, también, de una elección pareja a nivel nacional. Lo atribuyen, sobre todo, a que en el tirón final de la campaña Milei creció a partir de votos que antes preferían a terceras fuerzas como Provincias Unidas (PU), sector al que Massa rebautizó como “Provincias Hundidas”. Esos gobernadores de centro comparten voto con LLA y si el Gobierno repuntó fue en desmedro de las posibilidades de los provincialismos.

Polarizar tiene para Milei un beneficio electoral, porque crece con el voto anti PJ y anti K, pero supone una dificultad para el día después: con escasa expresión legislativa, PU se convierte en una oposición que ofrece poco y nada a la Casa Rosada. Todo, claro, depende del gran interrogante de la elección: cuál será la asistencia electoral, frente a los antecedentes de las últimas votaciones provinciales que estuvieron en promedio en los 60%.

Acaba de estrenarse en Netflix una película tan original como perturbadora: 27 noches, dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, basada en un caso real. La historia parte de lo que le sucedió a Natalia Kohen, una mujer mayor, millonaria y coleccionista de arte, que fue sacada de su departamento por dos enfermeros y encerrada a la fuerza en un neuropsiquiátrico porque sus hijas consideraban que estaba dilapidando su fortuna.

Los hechos salieron a la luz en 2005 gracias a una nota de Página/12 que reveló que la insania que le atribuían no era tal. A partir de allí, el caso inspiró el libro de Natalia Zito –en el que se basa la película– y también el cortometraje documental Yo, Natalia (2009), dirigido por Guillermina Pico, donde la propia Kohen da su versión de los hechos en cámara. “¿No será un mito que los hijos tienen que querer a los padres?”, se pregunta allí esta mujer coqueta y frontal, mientras repasa los pormenores de su internación involuntaria y el proceso judicial por insania. Nota de color: en el caso real también estuvo involucrado Facundo Manes, quien firmó el diagnóstico de demencia frontotemporal sin pruebas concluyentes (y a quien la película se encarga de ridiculizar).

Se sabe que cuando hay una buena historia, el pasaje a la ficción es solo cuestión de tiempo. En esta versión cinematográfica –irreverente, inteligente y con humor– Hendler interpreta a Casares, un perito judicial tímido y meticuloso que debe entrevistar a Marta Hoffman (nombre ficticio de Kohen) y elaborar un informe clave para el juicio por insania. El personaje de Marta está a cargo de Marilú Marini, que brilla con su habitual magnetismo, su expresividad corporal y su sentido del absurdo. El contraste entre la sofisticación y el mundo interior de Marta y la frialdad calculada y materialista de sus hijas –interpretadas por Carla Peterson y Paula Grinszpan– es el núcleo del relato. No hay amor, solo interés, distancia y manipulación.

El elenco se completa con presencias destacadas de Humberto Tortonese (en el papel del amigo artista de Marta, que en la realidad fue el poeta Fernando Noy), Julieta Zylberberg, Andrea Garrote, Mariana Chaud y Alejandra Flechner, que aportan ritmo y color al universo enrarecido y doméstico que propone Hendler.

27 noches se mueve en dos tiempos entre las jornadas traumáticas de reclusión y encierro y el intento posterior de Marta por recuperar su autonomía y reinventarse. En ese proceso, la protagonista encuentra una inesperada complicidad en el perito que debía juzgarla: una alianza frágil pero cargada de un afecto sincero que se va profundizando. Y el perito se va transformando también: se permite nuevas experiencias provocado por Marta y hasta se convierte en una especie de detective que va atando cabos. Hay que decir que el caso real ayudó a impulsar cambios concretos en la Ley de Salud Mental: desde entonces, nadie puede ser internado sin su consentimiento.

Esta es, en el fondo, una película sobre diferentes formas de inadecuación: la del perito que se mete en un universo que le es ajeno y trata de entender a sus actores, pero también la de una mujer mayor que se rehúsa a encajar en los mandatos familiares y en lo que se espera de las “viejas” (que no den problemas, que no hagan lo que quieran con sus vidas). Hendler filma ese universo lleno de negociaciones con una mezcla de ironía y compasión, sin caer en el sentimentalismo.

La manipulación –esa forma sutil y persistente de violencia– atraviesa la historia y deja al espectador con una incomodidad que se estira más allá del cierre de la trama. 27 noches no solo rescata un caso que cambió una ley histórica y vetusta, sino que también nos interpela sobre los límites del amor filial y el derecho a decidir sobre el propio final de la vida.

La semana pasada se conoció la lista corta de las cinco novelas elegidas que aspiran a ganar el Premio Medifé-Filba, una iniciativa que desde 2020 distingue la narrativa argentina del año anterior y que suele impulsar sobre todo literatura de calidad. Con un jurado compuesto por los escritores Alejandra Kamiya, María Moreno y Alan Pauls, y un galardón de 5 millones de pesos, hay que decir que este año las cinco finalistas son todas muy buenas novelas, y las hay para distintos gustos y lectores.

Ahí está por ejemplo César Aira con uno de sus mejores libros: en En El Pensamiento el autor trabaja una vez más sobre los recuerdos de su infancia en un pueblo muy pequeño cerca de Coronel Pringles, y sobre la particular relación que un niño construye con sus padres y su preceptor. Hay también una trama de misterio que envuelve a los personajes a partir de la desaparición de una locomotora… y mejor no decir más.

Otra de las obras seleccionadas es Continuidad de Emma Z., de Ariel Magnus, publicada por Interzona, en la que el autor retoma el famoso cuento de Borges “Emma Zunz” para expandir el destino de sus personajes y cruzar varias historias que llegan hasta nuestro tiempo. Un ejercicio erudito y experimental ideal para seguir profundizando en la genealogía fantástica que se abre con la obra del autor de El Aleph.

Está también entre los seleccionados la escritora y traductora Inés Garland con su curioso Diario de una mudanza, publicado por Alfaguara. La protagonista y narradora de este libro experimenta muchos cambios: se muere su padre, su hija se va de la casa y además se muda, todo atravesado por la transformación profunda que supone la menopausia y sus nuevos comienzos. Con un tono fresco y desprejuiciado, en la novela se van abordando sensiblemente distintos pudores, pasiones y silencios.

Y los últimos dos autores elegidos son los más jóvenes y quienes escriben a partir de la experiencia de la periferia. Algo que nadie hizo, de Matías Aldaz (Federación, 1976), publicada por El gran pez, es una novela poderosa sobre la experiencia de la pérdida en un pueblo que debe ser abandonado. ¿Qué se desarma y qué se vuelve a armar cuando los habitantes que compartían un mismo espacio se tienen que relocalizar? Narrada por un hombre que decide trasladar los árboles a nuevos terrenos al tiempo que se detiene en los ecos y voces de los que ya no están, Algo que nadie hizo juega con las lenguas fronterizas de una manera sutil y original y se acerca a los espectros que nunca se sabe del todo adónde van.

Por su parte, La ficción del ahorro, de la escritora Carmen Cáceres (Posadas, 1981), se mete con un tema clave que atraviesa nuestra cultura y la conversación cotidiana como el dinero. El presente de la narración es pleno 2001, justo antes del corralito, cuando la protagonista vuelve a Posadas a ayudar a su madre y a su padrastro a retirar dólares del banco, y se expande también hacia el pasado para contar los entretelones de una familia ensamblada. Es interesante cómo Cáceres trabaja sobre el dinero y el ahorro como pilares de una clase media siempre preocupada por la economía y a la vez cómo operan estos temas en la imaginación y la subjetividad de los personajes en un clima de crisis y malestar social. Para conocer la novela ganadora habrá que esperar la decisión del jurado, que se pronunciará a mediados de noviembre.

Noviembre solía ser un mes en el que muchas personas peregrinábamos a Mar del Plata para disfrutar de la copiosa programación del histórico Festival Internacional de Cine organizado por el INCAA. Pero desde la llegada de Javier Milei al gobierno en 2023, y con el desmantelamiento de las políticas públicas dirigidas al sector audiovisual en general y al INCAA en particular, la nueva dirección a cargo del Festival no hizo más que cercenar su estructura y banalizar lo que funcionaba. Hay festival, sí, pero su programación está muy lejos del espíritu que supo tener aunque el lema de esta edición, la número 40, sea: “El renacer del esplendor”.

Por suerte no son todas malas noticias, porque desde el año pasado se viene organizando una especie de festival paralelo, también en Mar del Plata, llamado ahora Fuera de Campo, gracias a un grupo autoconvocado de directores, productores, críticos y trabajadores de cine. Acaban de anunciar su programación, en la que conviven ficciones, documentales y cortometrajes de realizadores jóvenes y otros consagrados como Alejo Moguillansky, Milagros Mumenthaler, Lucía Seles o Luis Ortega.

Además, habrá una sección de Filmoteca en Vivo + Cineclub Dynamo que ofrecerá proyecciones en 16 mm curadas por Carlos Muller y Fernando Martín Peña, con clásicos como Gente bien, de Manuel Romero, La piel de zapa, de Luis Bayón Herrera, y La calesita, de Hugo del Carril y un ciclo de charlas. Fuera de Campo será del 6 al 11 de noviembre y las funciones principales se realizarán en el Teatro Enrique Carreras de Mar del Plata (Entre Ríos 1824), con entradas a $5.000 pesos.

Buenas, ¿cómo va? No te olvides que este domingo vamos a hacer una cobertura especial por las elecciones junto a Radio con Vos. Mirá acá el line-up completo. Lo vas a poder seguir, desde las 17, por este link.

Esto es algo de lo que pasó hoy: un breve resumen electoral, un fallo para juicios de lesa humanidad, imputaron a la pareja de la cantante Lourdes Fernández, se tensiona la situación en el Mar Caribe y la agenda del CEO del J.P. Morgan.

Leer este mail te va a llevar tres minutos.

El área nuclear es la única donde Argentina juega en Primera en el plano internacional.

—Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica

Elecciones. Este domingo, todas las provincias eligen diputados para renovar la mitad de la cámara y solo ocho votan, además, senadores (se renueva un tercio del cuerpo): CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Son muy buenos y muy claros los videos que hicieron los amigos de Corta (gestión Blas Lantos). No te olvides que se vota con Boleta Única de Papel en todo el país (acá podés verlas). Así quedaría el Congreso en los posibles escenarios. Ya te podés descargar en el celu la app Elecciones Legislativas 2025 para ver los resultados.

Lesa. La Corte Suprema instó este jueves a los tribunales inferiores para que justifiquen las prisiones preventivas en causas de lesa humanidad. Argumentaron que es necesario acreditar peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento para prolongar las detenciones. El fallo fue para el caso de Carlos Castillo –miembro de la banda parapolicial Concentración Nacional Universitaria, que secuestró y asesinó militantes peronistas y de izquierda entre el 73 y el 76–, pero establece jurisprudencia para más otros represores.

Lourdes. Leandro García, pareja de Lourdes Fernández, fue imputado por privación ilegítima de la libertad. El miércoles, la madre de la cantante denunció que su hija, a quien no veía desde hacía tres semanas, estaba desaparecida. García negó que estuviera en su departamento. Ayer por la noche, la Policía allanó su vivienda y descubrió que mentía. Hoy fue indagado por el juez Santiago Bignone. Su amiga Lissa Vera dijo que “si ayer no salía a hacer la denuncia y a hacer presión, el cuento de hoy era otro”.

Mar Caribe. Estados Unidos desplegó en el Mar Caribe el portaaviones Gerald Ford, el más grande de la Armada y del mundo (mide casi 350 metros). Esto se da en medio de la décima ofensiva contra embarcaciones venezolanas que, según Estados Unidos, se usan para el tráfico de drogas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que hoy a la mañana asesinaron a seis personas en un nuevo bombardeo. “Los trataremos como a Al-Qaeda”, escribió. Ya son 43 las muertes por estos ataques.

J.P. Morgan. El CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo. A las 19 hará lo propio con Javier Milei en el Museo Nacional de Arte Decorativo. El banquero más fuerte de Wall Street participó ayer de un evento en el Teatro Colón junto con exmandatarios como Mauricio Macri y el británico Tony Blair, y empresarios como Marcos Galperín (Mercado Libre), Eduardo Elzstain (IRSA) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía).

Por si te lo perdiste, salió #UnaCalleMeSepara: Fede Poore intenta explicar por qué hay camionetas por todos lados (en Twitter la vieron hace rato). Además, Juanma Telechea escribe sobre la demanda de dólares y la incertidumbre por el resultado de las elecciones.

Alrededor del 99,9% del ADN humano es prácticamente idéntico entre todas las personas. Lo que explica nuestras diferencias es el 0,1% restante.

Estoy viendo Mr. Scorsese, una serie documental bárbara que recorre la vida y obra del director estadounidense. A principios de los setenta, después de hacer Mean streets, le dijeron que solo podía hacer películas gangsters y tipos violentos, y que seguro no sabría cómo encarar una historia protagonizada por mujeres. Se lo tomó personal y filmó Alice doesn’t live here anymore, una joyita: una mujer enviuda y decide irse con su hijo a California para cumplir su sueño frustrado de ser cantante. Si te interesa, escribime y te la paso.

Buen finde. Nos leemos el lunes 🙂

Pros y contras de un gigante que invade las calles: por qué hay camionetas por todos ladosEn los primeros meses del año, el 53% de los autos patentados en Buenos Aires fueron SUV (sigla que corresponde a Sport Utility Vehicle), cuando dos años atrás representaban apenas un tercio de las ventas. Más aún: 6 de los 10 modelos más vendidos en Argentina en ese período fueron utilitarios deportivos o pick-ups, lo que impulsa una rápida transformación del parque automotor que ya empieza a reflejarse en las calles.

Las cifras provienen de un informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), que recuerda que este tipo de vehículos ocupan más espacio, generan mayores niveles de congestión y presentan mayores riesgos para peatones y ciclistas.

Pero, ¿cuáles son los motivos, económicos y culturales, que impulsan este fenómeno? ¿Y qué herramientas han encontrado los gobiernos locales para limitar sus consecuencias negativas?

No existe una definición unívoca sobre qué son los SUV. Cada empresa automotriz tiene la propia y el suplemento Movilidad del diario La Nación lo define como un crossover entre los autos pequeños y las camionetas de gran porte (“cualquier modelo que no sea una pickup, auto chico, utilitario o deportivo es un SUV”), que van desde un auto más elevado con detalles deportivos hasta modelos más cercanos a una pick-up. Su crecimiento ha sido vertiginoso: en España, los todocamino ya representan el 60% de las nuevas ventas; en Estados Unidos, donde todos agrandan su combo, superaron el 80%.

Una razón económica de peso detrás de esta moda es que los SUVs son mucho más rentables para las automotrices. Si bien muchos SUVs comparten plataforma y mecánica con modelos existentes, pueden venderse entre 20 y 30% más caros, lo que hace que el margen neto por unidad llegue a duplicar el de un hatchback o sedán. Eso también hizo que, con el correr del tiempo, las empresas hayan dejado de producir sedanes compactos, lo que a su vez reduce las alternativas y hace que quien antes compraba un auto chico ahora “deba” pasar a un SUV mediano, aunque no lo necesite.

En Argentina, su popularidad se explica también por cuestiones impositivas. De acuerdo con el CEM, la disparada en ventas de los SUVs coincide con su relativo abaratamiento tras la reducción de varios impuestos internos que los encarecían y, en particular, la eliminación del impuesto al lujo por parte del gobierno de Javier Milei. Lo mismo corre para las pick-ups, beneficiadas hace tiempo por diferentes exenciones impositivas que las consideran “vehículos de trabajo” (el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, los había exceptuado del impuesto PAIS), a pesar de que en muchos casos se las utiliza como vehículo urbano.

“A pesar del mayor confort que ofrecen para los automovilistas individuales, el fuerte crecimiento de autos de cada vez mayor tamaño y altura presenta importantes desafíos que permiten preguntarse cuán deseable para el conjunto de la sociedad es que las ciudades se llenen de ellos”, dice el informe del CEM, que lleva la firma de Galileo Vidoni.

Consideremos el uso del espacio público, ahora que estos vehículos vienen cada vez más anchos. Los “mega SUV” tienen unos 200 centímetros de ancho (220 si se incluyen los espejos laterales), lo que genera una tensión directa sobre el ancho de los carriles de circulación –que se calculan para autos más pequeños, de hasta 180 centímetros– y sobre el espacio de calzada a compartir con otros vehículos, como las bicicletas. En Europa, por ejemplo, el propio diseño de los espacios de estacionamiento se hace teniendo en cuenta el estándar de 1,8 metros de ancho, algo que una camioneta como la Dodge RAM excede en casi 30 centímetros.

Esto también se verifica en Argentina: según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) procesados por el CEM, los autos más vendidos en en el país en lo que va de 2025 son 10 cm más anchos, 15 cm más altos y 50 cm más largos que aquellos más populares una década atrás.

“Con el tiempo las calles no se van a hacer más anchas, más gente va a vivir en esa misma calle y los autos cada vez vienen más grandes. Al mismo tiempo, la gente se pregunta por qué no puede estacionar donde quiere”, sintetiza el especialista en transporte urbano Felipe González.

Esto también se traduce en más embotellamientos. Un estudio publicado este año analizó 30 años de congestión vial en autopistas de Minneapolis-Saint Paul y concluyó que los SUVs aumentaron casi un 10% los niveles de congestión vehicular debido a su mayor tamaño (el cual limita las maniobras de otros vehículos) y a su mayor peso, que hace que necesiten una mayor distancia de frenado.

Luego está la cuestión ambiental: los SUVs emiten en promedio un 20% más de dióxido de carbono que un auto pequeño, independientemente de si se trata de un vehículo eléctrico o a combustión interna.

Si hablamos de seguridad vial, los SUVs y camionetas arrastran hoy un problema de fondo vinculado a la visibilidad. Caso concreto: un niño pequeño parado justo frente a modelos como la Dodge RAM TRX o el Land Rover Defender queda completamente fuera del ángulo de visión del conductor, según un trabajo publicado en junio de este año por el consorcio Transport & Environment (T&E) junto a la Universidad de Loughborough, Inglaterra. Pero este riesgo se extiende al resto de los actores del tránsito.

“En caso de choque, los SUV y camionetas con capó alto suelen golpear a los peatones adultos por encima del centro de gravedad, a menudo impactando primero en órganos vitales del tronco, con mayor probabilidad de empujarlos hacia adelante y hacia abajo, y mayor riesgo de atropellarlos”, explica el reporte, y agrega: “Los capós bajos, por el contrario, tienden a golpear las piernas de los peatones”, lo que les da más posibilidades de ser desviados hacia el costado o caer hacia el capó.

De acuerdo con datos sobre accidentes en Bélgica citados en el estudio, un aumento de 10 centímetros en la altura del capó aumenta el riesgo de muerte en un 27% para peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública. En Estados Unidos, el número de muertes de peatones producto de accidentes con SUVs entre 2011 y 2020 creció al doble de ritmo que las colisiones fatales con autos más pequeños. Se trata, simplemente, de una tecnología más letal.

Otro dato de interés destacado por el CEM es que si bien los SUVs ofrecen mayor protección ante un choque frontal para sus ocupantes –a expensas del resto de las víctimas–, “sus características los hacen en general más propensos a colisiones y el incremento de altura, al desplazar el centro de gravedad, aumenta el riesgo de vuelcos”.

Este somero repaso por los datos duros disponibles prueban que los SUVs tienen efectos negativos en términos de uso del espacio público, de siniestralidad vial y de emisiones de gases de efecto invernadero. Frente a esto, dice el CEM, “se plantea el desafío de cómo alinear acciones de estímulo y de desaliento que busquen avanzar el interés general sin ser percibidas como un castigo, una imposición o una política contra las preferencias individuales de los automovilistas”.

Alrededor del mundo los gobiernos han comenzado a actuar. En la ciudad de Washington, los costos de patentamiento para autos pesados son hasta cuatro veces más altos que el valor de base, amén de que los vehículos de más de 2.700 kg deben pagar un impuesto adicional por única vez. Francia o Noruega rige un costo de patentamiento incremental según el peso del auto, el cual ayuda a incentivar la compra de autos más pequeños. En febrero, París triplicó las tarifas de estacionamiento para SUVs y este mes, la ciudad de Cardiff hizo lo propio. El año pasado, una congresista demócrata de Pennsylvania presentó un proyecto de ley para establecer estándares federales de altura del capó “para proteger a los peatones y a otros usuarios vulnerables”.

En Argentina, los avances regulatorios fueron escasos, por no decir inexistentes. La compra de pick ups se sigue alentando desde el Estado mediante beneficios impositivos, como el hecho de que pagan solo 10,5% de IVA (contra el 21% del resto de los vehículos, porque se los considera vehículos de trabajo) y que de patentes cuentan con una alícuota bonificada del 2,3%, cuando otro de similar valor pagan el 8%.

Un año atrás, el gobierno de Jorge Macri amagó con cortar este beneficio y que las pickups empiecen a pagar un monto correspondiente a su valuación independiente del uso que se le otorgue. Según explicaron a La Nación, a esta altura deberían ser considerados “modelos de alta gama” dado que perdieron esa dimensión de “utilitarios para el sector productivo” que les valió la categoría en primer lugar. Sin embargo, a la hora de la votación en la Legislatura las camionetas siguieron exceptuadas del régimen especial. Lo mismo ocurre del otro lado de la General Paz (y en Santa Fe y Córdoba, entre otras jurisdicciones), donde las pickups todavía pagan una alícuota que no supera el 1,5%, en algunos casos sin distinguir entre usos comerciales y no comerciales.

Pero la inacción estatal no implica que igual no pasen cosas. Una popular cuenta de Twitter (y de Instagram) comenzó a exponer las prácticas antisociales de un tipo particular de conductor de camionetas. Hoy orilla los 100 mil seguidores. Al mismo tiempo, cada vez más estacionamientos privados de la capital cobran valores diferenciados entre tipo de vehículo, un simple acto de racionalidad económica que refleja el mayor espacio que ocupan las camionetas y SUVs (como se repetía en un momento: “El ajuste lo hizo el mercado”).

La organización T&E también planteó una serie de reformas que podrían adoptar los gobiernos: limitar legalmente la altura máxima del capó a 85 centímetros en autos nuevos desde 2035 y diseñar una prueba obligatoria de visibilidad infantil que simule situaciones reales. Un intento tímido, pero más que necesario.

Vota todo el país. INDEC actualiza datos de consumo. Milei se reúne con directivos del JP Morgan. El Gobierno anunció a Quirno como canciller. Temporal e inundaciones en el sur y centro de PBA. La OPS recomienda vacunación en Brasil. Elecciones presidenciales en Irlanda.

Este domingo se vota la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y de un tercio del Senado (el recambio será el 10 de diciembre), así que las 24 jurisdicciones eligen diputados (127 bancas) y en 8 de ellas (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego) se eligen también senadores (24 bancas).

Será el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional (algunas provincias ya votan con este sistema). ¿Querés ver cómo se vota con la BUP? Acá. ¿No sabés dónde votás? Acá. ¿No sabés quiénes son los candidatos de tu distrito? Fijate.

Las ventas en autoservicios mayoristas disminuyeron 8,4% interanual en agosto y subieron 1% respecto de julio, según INDEC. Acumulan una caída de 6,7% en los primeros ocho meses del año en comparación con el mismo período del año pasado.

Las ventas en supermercados crecieron 0,3% interanual en agosto y cayeron 0,2% respecto del mes previo. Mirá el gráfico de cómo caen desde 2017. En shoppings, las ventas bajaron 1,9% interanual en el octavo mes del año.

Javier Milei mantendrá esta tarde un encuentro con Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos. Según informó el Ejecutivo, será una reunión reservada fuera de Casa Rosada, en un evento que celebra el banco.

Además, está planificado un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, pero no se confirmó si será todo en la misma reunión. En uno de sus últimos informes, JP Morgan publicó que considera necesario que la Argentina refuerce el consenso político y ajuste el esquema cambiario.

Aunque el presidente había dicho que los cambios de gabinete se conocerían el domingo a partir de la elección, esta semana se confirmó la renuncia del canciller, Gerardo Werthein, y ayer el Gobierno comunicó que Pablo Quirno será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en su reemplazo.

Quirno fue hasta ahora secretario de Finanzas y hombre de extrema confianza de Luis Caputo. Es decir, la diplomacia pasa a manos de un técnico económico, con experiencia en mercados. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo, le dijo a Infobae que el lunes deja el cargo.

Un temporal con viento, lluvia y granizo golpeó diferentes localidades de la zona sur y centro de la provincia de Buenos Aires y provocó daños materiales importantes. Las localidades más golpeadas: Benito Juárez y Laprida, donde se registraron voladura de techos (por ejemplo, en el Hospital Municipal Eva Perón), árboles caídos y cortes de luz.

Y también hubo complicaciones en Bahía Blanca, que todavía se recupera del drama de los últimos dos temporales. Esta vez las inundaciones fuertes fueron sobre todo en el barrio Los Olivos. Hoy se esperan lluvias intensas otra vez. Anoche se puso bravo en Junín.

Por el alerta meteorológico en esta región del país, se suspendió el show de Tini Stoessel en Tecnópolis.

De cara a la 30ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém, estado de Pará, Brasil, la Organización Panamericana de la Salud recomendó a los que vayan a ese país que revisen su estado de vacunación contra la fiebre amarilla y el sarampión antes de viajar.

La mitad de los casos de fiebre amarilla, una enfermedad viral grave transmitida por mosquitos, pueden volverse severos y hasta causar la muerte. En lo que va de 2025, en las Américas se reportaron 294 casos humanos, incluidas 121 muertes en seis países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú. El sarampión, una enfermedad viral muy contagiosa, resurgió con fuerza, sobre todo entre personas no vacunadas.

La población de Irlanda va hoy a las urnas para elegir a su décimo presidente. La disputa es entre la diputada independiente Catherine Connolly, apoyada por partidos de izquierda, y la conservadora Heather Humphreys.

Es para suceder al presidente Michael D. Higgins, laborista que ocupó el puesto durante 14 años, por dos mandatos. Estaba también en carrera Conor McGregor, The Notorius, doble campeón de UFC, de ultraderecha, cercano a Donald Trump, pero hace un mes se bajó tras la difusión de una denuncia en su contra por violación.

Por fin llegan las elecciones. Independientemente de cuál sea el resultado, para el gobierno es un alivio dado que la economía y, sobre todo el mercado cambiario, muestran señales máximas de tensión asociadas –total o parcialmente, dependiendo de la mirada- con la incertidumbre electoral.

A la semana de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el dólar llegó al techo de la banda ($1.475) y eso no frenó a la demanda, dado que el Banco Central tuvo que vender unos USD 1.100 millones en dos días sin que pudiera hacerlo bajar. El lunes a primera hora el Gobierno anunció que estaba en tratativas con el Tesoro de Estados Unidos para recibir ayuda financiera sumado a la eliminación temporal de las retenciones al sector agropecuario. Eso generó una oferta extraordinaria de dólares en el mercado cambiario que, a pesar de que la demanda no aflojara, fue más que suficiente para que hiciera que se desplome hasta $1.325.

Sin embargo, como analizamos en detalle en la columna anterior, la medida estuvo muy mal diseñada. Provocó un efecto “Puerta 12” que llevó a que las cerealeras se precipitaran y alcanzaran el tope de USD 7.000 millones en menos de 3 días. Eso, además de generar el descontento de los productores agropecuarios, llevó a que, una vez disipado su efecto a los pocos días, generara que el mercado cambiario se quede sin su principal proveedor de divisas.

Liquidación del complejo sojero y oleaginoso (en millones USD)

Sumado a eso, el anuncio del préstamo con Estados Unidos no sirvió para contener las expectativas de devaluación, por lo que la demanda de dólares se mantuvo prácticamente inalterada. El resultado fue que, a los pocos días, el dólar nuevamente mostraba una tendencia alcista. La pax cambiaria duró menos de 2 semanas y tuvo un costo aproximado de USD 1.500 millones de dólares para el Estado (explicado por la pérdida de la recaudación de la eliminación temporal de las retenciones).

Ahí el gobierno de Estados Unidos salió al rescate, dado que se conoció que estaba vendiendo dólares propios directamente en el mercado cambiario. Eso volvió a tener otro efecto positivo, pero igual de breve, en las expectativas de devaluación. El dólar bajó abruptamente, pero luego retomó la senda alcista.

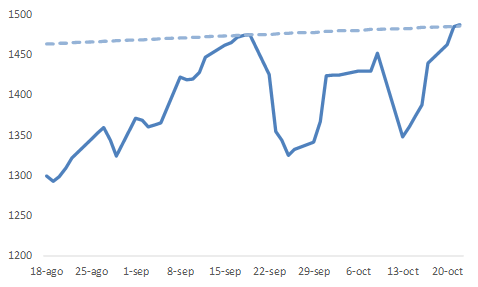

Dólar oficial y techo de la banda

En paralelo, el Gobierno apelaba a todas las herramientas a mano para tratar de evitar que el dólar llegara –nuevamente- al techo de la banda. El Tesoro vendió unos USD 500 millones en el mercado, el Banco Central unos USD 7.000 millones en el mercado del dólar futuro y otros USD 5.000 millones de bonos atados al dólar. Pero nada de eso fue suficiente. El martes 21, el tipo de cambio volvió al techo de la banda, lo que obligó al Banco Central a tener que vender parte de sus reservas para evitar que siga subiendo.

Así, en el último mes, entre el Tesoro local, el Banco Central, el sector agropecuario y el Tesoro norteamericano volcaron al mercado unos USD 21.000 millones que no fueron suficientes para frenar la demanda dolarizadora de los argentinos. Quedó completamente refutado el argumento monetarista esgrimido tantas veces por el presidente de que eliminando el excedente de pesos iba a ser suficiente para controlar al dólar.

Hace unos días, el presidente le dio una extensa entrevista a Eduardo Feinmann. En la parte donde está hablando sobre las turbulencias en el mercado cambiario y en las tasas de interés, Feinmann le pregunta si todo este ruido se termina el 27 de octubre (tras las elecciones) y Javier Milei responde “obviamente”. Al escuchar toda la entrevista queda claro que el presidente sigue convencido –o por lo menos eso trata de transmitir- de que nada de lo que sucedió se debe al programa económico elegido y de que, una vez “ganadas” las elecciones (entendido como el hecho de que van a lograr tener el quórum no solo para frenar los proyectos de la oposición, sino para aprobar la reforma laboral, previsional y tributaria), desaparecerán las tensiones en el mercado cambiario.

Sin embargo, este razonamiento tiene varios problemas. En primer lugar, como mostramos en otra edición anterior, al examinar en detalle la cronología de los saltos que se observaron en el riesgo país en lo que va del año parece difícil atribuirlos sólo al efecto “desestabilizador” de la oposición. Hay varios episodios (siendo el más relevante la suba sostenida que se dio entre principios de año y hasta el anuncio del acuerdo con el FMI) donde claramente el riesgo país se incrementó por motivos asociados al programa económico, en particular a la falta de acumulación de reservas por parte del Banco Central.

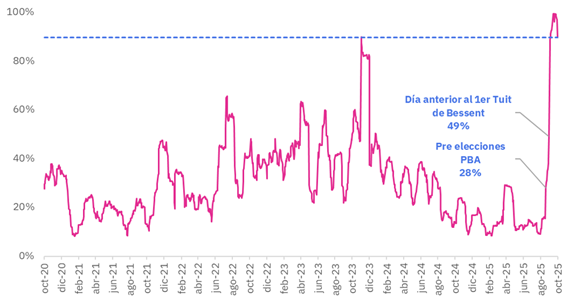

Otra manera de verlo es con este gráfico tan elocuente elaborado por Francisco Mattig, que mide la volatilidad en el precio del bono AL30. La volatilidad suele ser asociada a mayor incertidumbre y/o riesgo. Como pueden ver, en estos días se alcanzó el nivel más elevado de los últimos 5 años, superando al pico anterior que se dio, precisamente, justo antes del ballotage entre Sergio Massa y Milei. Parece difícil de argumentar que, en la previa a una elección de medio término, el riesgo “kuka” sea mayor que en la previa de un ballotage (donde, además, la mayoría de las encuestas daba a Massa como ganador).

Volatilidad del AL30

Esta comparación también sirve para mostrar que el programa económico no es tan sólido como el presidente sostiene. Si así lo fuera, ¿entonces cómo se explica que la deuda pública presente una volatilidad más elevada que cuando la inflación era del 10% mensual, había cepo y el déficit fiscal era superior a 5 puntos del PIB?

Otro de los factores clave para el resultado electoral es el bolsillo de la gente y acá tampoco hay buenas noticias para el Gobierno. El duro ajuste fiscal que se mantiene desde el inicio de su gestión, sumado a una política monetaria sumamente contractiva que en los últimos meses llevó a que las tasas de interés se ubiquen en máximos históricos, se tradujo en una caída de la actividad, el empleo y los ingresos.

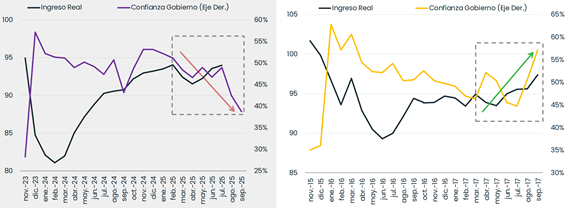

Respecto de la primera, acaba de salir publicado el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de agosto, que confirmó que la actividad no repunta. Desde febrero que no mejora y acumula una caída del 1,1%. Algo muy similar se observa con los ingresos. Como muestra el último informe de la consultora Equilibra, el ingreso promedio registrado (que contiene a todo el empleo privado, público y las jubilaciones) mostró una rápida recuperación hasta febrero de este año (aunque ubicándose 6% por debajo del nivel promedio de enero-septiembre del 2023) pero a partir de ahí se estancó completamente. El empleo registrado, por el contrario, sufrió una caída sostenida y nunca se recuperó, ubicándose 3,5% por debajo de los niveles del 2023.

El otro dato sumamente interesante que advierte el informe, es la correlación que se observa entre la evolución del ingreso de la gente y el índice de confianza en el gobierno que publica la Universidad Di Tella (índice que, a su vez, correlaciona muy bien con la intención de voto del oficialismo). Al analizar esas dos variables de manera conjunta y comparándolas con las elecciones de medio término de Cambiemos (que, por sus votantes y sus características en la gestión se asemeja más a las de Milei), la gran diferencia que se observa es que Mauricio Macri llegó a esas elecciones con el ingreso y el índice de confianza al alza (luego ganaría las elecciones). En cambio, Milei llega con el ingreso y el índice de confianza a la baja.

Evolución del ingreso real registrado y el índice de confianza en el gobierno

El gobierno quedó atrapado en su propia lógica discursiva. Al atar todos los problemas económicos al “riesgo kuka” se puso en una situación muy desfavorable. Si pierde las elecciones, según su propio diagnóstico, el escenario se complica aún más; pero si gana y los problemas económicos persisten, quedará en evidencia que la causa era el propio programa y no el peronismo. En otras palabras, el foco ya no está únicamente en el resultado de la elección, sino en lo que suceda después. Y ahí reside el verdadero desafío: demostrar que esta vez el programa económico funciona, porque si no lo hace, ganar las urnas no bastará para restablecer confianza.

Buenas, ¿cómo va?

Esto es algo de lo que pasó hoy: cambios en el gabinete, el rey del Reino Unido rezó con un papa por primera vez en cinco siglos, Israel congeló la votación para anexar Cisjordania y la AFA afilió al club de Messi.

Leer este mail te va a llevar tres minutos y medio.

Voy a disputar un cuarto mandato.

—Lula Da Silva, presidente de Brasil

Cancillería. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejará su cargo y reemplazará a Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. No es el primer acercamiento a la Cancillería del exdirector para América Latina de J.P. Morgan: dirige también la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales en esa cartera. Aún resta saber quién reemplazará al hombre clave de Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

Justicia. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también dejará el cargo el próximo lunes. Aún no le presentó la renuncia al presidente, pero lo anunció en diálogo con Infobae. “Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, dijo. Todavía no confirmaron su reemplazo.

Rezo histórico. Es la primera vez en cinco siglos que un monarca británico reza públicamente con un papa. Fue en la Capilla Sixtina, durante una visita de Estado de Carlos III al papa León XIV. Desde la reforma anglicana –que derivó en la ruptura con la Iglesia Católica–, el rey del Reino Unido es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, de doctrina protestante. En medios ingleses se habla de un símbolo histórico de reconciliación.

Leones. La AFA afilió a Leones FC, el club rosarino fundado en 2015 por la familia Messi, para jugar directamente en la Primera C desde el año que viene. Esto le va a permitir saltearse las divisiones para los clubes indirectamente afiliados a la AFA y el Torneo Promocional Amateur, la quinta categoría, antes conocida como Primera D. Lo que se dice un escritoriazo. El equipo presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, compite actualmente en la segunda división de Rosario.

Cisjordania. Ayer, el Parlamento israelí aprobó un voto preliminar para anexar Cisjordania. En diálogo con la revista TIME, Donald Trump dijo que Israel perderá todo su apoyo si sucede. Benjamin Netanyahu le adjudicó el resultado a una mera provocación de la oposición para generar discordia durante la visita de JD Vance al país. Hoy, el presidente de la coalición gubernamental, Ofir Katz, anunció que los proyectos estarán congelados hasta nuevo aviso.

Por si te lo perdiste, salió #RecetaParaElDesastre: Valen Muro escribió sobre la caída de Amazon Web Services. Internet es más frágil de lo que parece.

Y no te olvides de sintonizar, desde las 20, #ElFinDeLaMetáfora. Iván, Manu, Jairo y Déborah reciben a Esteban Paulón, candidato a senador por CABA, y a Ricardo Alfonsín, aspirante a diputado por Buenos Aires. Además, viene el periodista Reynaldo Sietecase.

En 1988, Charly García actuó en una película: hizo de enfermero en Lo que vendrá, de Gustavo Mosquera. Acá podés verla. Además, hizo la banda sonora. Si la escuchás vas a percibir algunas huellas de otros temas suyos (algunos previos, otros posteriores). Yo encontré seis. Contame si identificás alguno.

Tres cosas, algo variadas: primero, mirá qué ternura estos chicos cantando hoy en la puerta de la casa de Charly; segundo, muy linda esta columna de Seba de Caro sobre García y el cine; por último, un simulador de meteoritos.

Hay algo que dijo Fito Páez hace algunos años y que vengo aplicando desde que tengo uso de razón: cuando estén perdidos por ahí, recuerden que hay un faro que se llama Charly García. Siempre te pone en órbita.

Nos leemos mañana 🙂

De caza: los votos que buscan LLA y el peronismo en Buenos AiresLas elecciones de septiembre en Buenos Aires dejaron un resultado muy claro. El Gobierno nacional, que inauguró en la provincia su alianza con el PRO, fue derrotado de manera contundente por Fuerza Patria (FP), que ganó en 6 de las 8 secciones electorales y, en el conteo general, terminó aventajando a la alianza entre La Libertad Avanza y el Partido Propuesta Republicana (LLA + PRO) por casi 14 puntos y más de un millón de votos. La derrota de LLA + PRO fue aún más contundente al observar que, a nivel municipal, además de las derrotas sufridas contra el peronismo, fue derrotado en 44 municipios por terceras fuerzas: HECHOS, SOMOS y partidos vecinales.

Si bien existen muchos elementos que pueden influir en los resultados (factores económicos, externos, financieros, sociales, escándalos políticos, catástrofes climáticas, etc.), en esta nota hacemos énfasis en factores puramente electorales que consideramos de gran importancia en los comicios de octubre de 2025.

Planteamos tres arenas electorales donde ambas fuerzas saldrán a cazar votos silvestres, al alcance tanto de unos como de otros: los votos en blanco, los votos de terceras fuerzas y los no-votos, es decir, los votos de aquellas personas que no asistieron a votar.

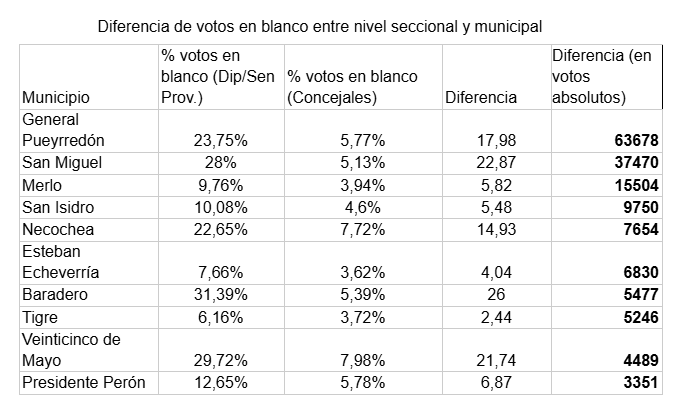

Los primeros votos silvestres detectados surgen del análisis del voto en blanco en las elecciones de septiembre. Hay municipios importantes donde el voto en blanco a nivel seccional fue mucho más grande que su par a nivel municipal. Esta diferencia se debe, casi exclusivamente, a la presencia de partidos vecinales que obtuvieron un gran porcentaje de votos en sus municipios pero no llevaban ningún candidato a diputado o senador provincial. Existen motivos para pensar que ese voto en blanco es simplemente producto de la estructura del instrumento de votación: una consecuencia de que los votantes tan solo tomaran la boleta del partido vecinal sin preocuparse por cortar la boleta de otro partido para votar diputados o senadores provinciales.

Tomamos la decisión de ordenarlos por votos absolutos, en lugar de tomar la diferencia porcentual, debido a que el nivel de competencia política cambió. Al votar diputados nacionales se considera a toda la provincia de Buenos Aires en su conjunto. Por nombrar un ejemplo, solamente en General Pueyrredón, San Miguel, Merlo y San Isidro, en donde existieron expresiones vecinales de peso, se concentraron 126.402 de estos votos silvestres, los cuales representarían un poco más del 10% del total de diferencia que FP le sacó a LLA + PRO en la provincia.

No es coincidencia la presencia de partidos vecinales fuertes en los 4 primeros municipios de la tabla: Acción Marplatense (Nuevos Aires también presentó boleta corta) en General Pueyrredón, Primero San Miguel, Agrupación Crecer de Merlo (Aquí también Nuevos Aires compitió con boleta corta), y la Acción Vecinal San Isidro es Distinto. Considerando que la diferencia total entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza fue ligeramente superior al millón de votos, los 126.402 votos silvestres en estos 4 municipios representan un poco más del 10% de la diferencia entre estas fuerzas.

Este tipo de partido político suele formarse alrededor de un dirigente de peso. El alineamiento de este dirigente a una de las fuerzas nacionales puede ser clave para volcar sus votos hacia una de ellas. Los 4 vecinalismos anteriormente mencionados responden a 4 exintendentes: Gustavo Pulti, Joaquín De La Torre, Raúl Othacehé y Gustavo Posse. De ellos, solo Pulti ha declarado su apoyo a Fuerza Patria. Los restantes se mantienen al margen.

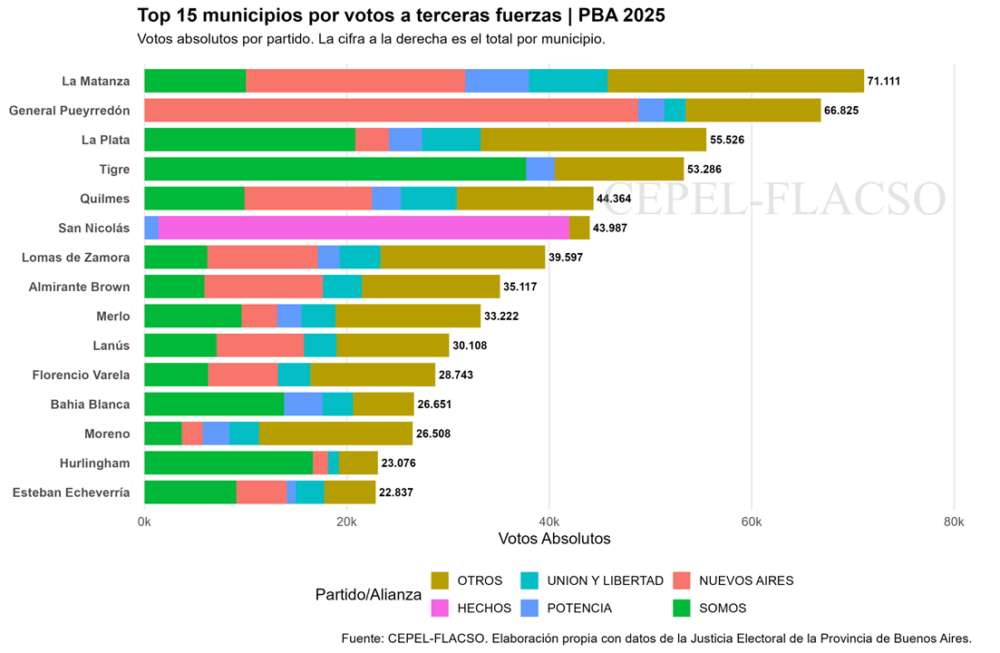

El segundo grupo de votos silvestres se refiere a aquellos votos de terceras fuerzas, especialmente en municipios donde su caudal fue mayor, y con la expectativa de que esos votos puedan ser captados por una de las dos grandes fuerzas en pugna. FP, LLA + PRO y el FIT obtuvieron el 85,6% de los votos totales a nivel provincial. Esto deja poco más del 14% de los votos emitidos en septiembre en manos de terceras fuerzas que no participarán en octubre, como es el caso de SOMOS y HECHOS, o que poseen un caudal de votos muy pequeño, como Potencia y Nuevos Aires.

Municipios con mayor cantidad de votos hacia terceros partidos (sin FIT ni vecinalismos)

En este aspecto, nos enfocamos en los votos absolutos más allá del porcentaje que obtuvo cada partido político en cada municipio. Debido a que la provincia pasa a ser un distrito único en las elecciones de octubre, la cantidad de votos que puede “acercar” un dirigente político toma una relevancia mucho mayor que el resultado de la lista en un municipio determinado. En el gráfico se observan los 15 municipios con mayor cantidad de votos absolutos hacia terceras fuerzas a nivel municipal y lo que muestra. Este gráfico es revelador: el voto hacia las terceras fuerzas tiene una naturaleza mayormente dispersa. Excepto por unos pocos casos, no encontramos un dominio claro de un partido político determinado sobre su municipio.

Tomemos como ejemplo los municipios de La Matanza y La Plata, por su altísima importancia en el padrón electoral provincial. En La Matanza, casi la mitad de los votos “perdidos” hacia terceras fuerzas se componen de votos hacia Potencia, Unión y Libertad, y otros partidos minoritarios. En el caso de La Plata, más de la mitad de los votos perdidos fueron hacia partidos minoritarios. El mismo patrón se puede observar en otros 8 municipios.

En contraste, observamos unos pocos casos (Tigre, San Nicolás, Bahía Blanca y Hurlingham) en los que sí hay una tercera fuerza claramente predominante en el municipio. El caso de Nuevos Aires en General Pueyrredón, nombrado anteriormente, es una excepción ya que lo logró mediante una estrategia vecinalista.

Observamos un patrón claro en aquellas terceras fuerzas que obtuvieron una cantidad importante de votos en sus municipios en las elecciones provinciales. Cuando esa fuerza política se construye desde el oficialismo municipal, sus dirigentes intentan influir en las elecciones nacionales de manera orgánica (como el caso de Julio Zamora en Tigre, apoyando a Provincias Unidas; o de Manuel Passaglia en San Nicolás, acercándose a LLA). En caso de que se construya desde la oposición, el apoyo a una fuerza nacional suele ser en términos individuales (como el caso de los bahienses, con un candidato adhiriendo a la lista de la Coalición Cívica y otro a la de Provincias Unidas) o muy tenue (como el acercamiento de Juan Zabaleta a Kicillof, pero no a Fuerza Patria).

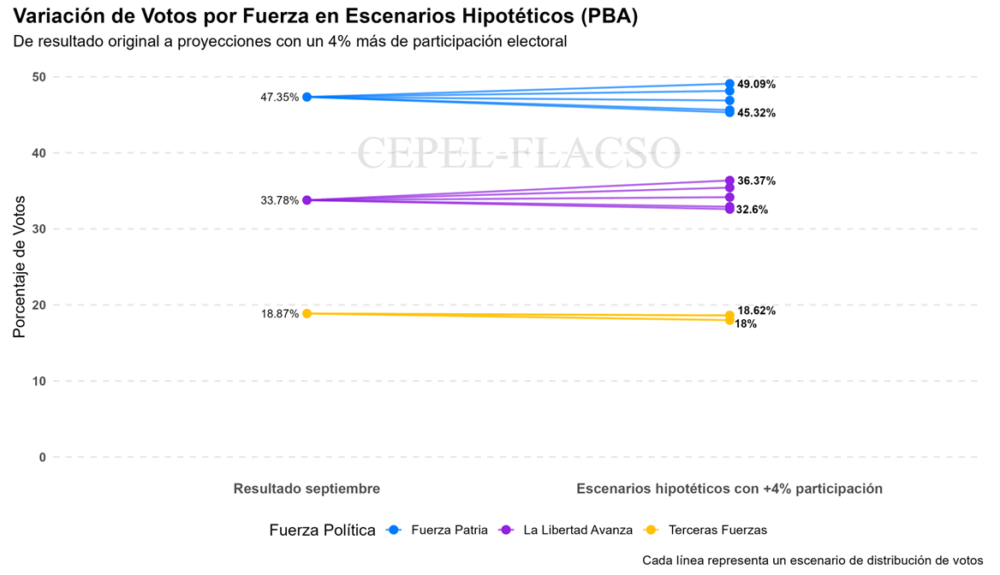

Por último, un tercer grupo de votos es el no-emitido en las elecciones de septiembre, es decir, el voto que podrían emitir en octubre quienes se ausentaron en septiembre. Si la participación electoral aumentará o se reducirá de manera tal que pueda influir en los resultados globales es una incógnita, pero aquí contemplaremos las diferentes posibilidades.

En primer lugar, tomamos todas las provincias que desdoblaron elecciones en 2021 y 2023 y calculamos la diferencia del nivel de participación entre las elecciones provinciales y las nacionales. En general, existe un 4% de aumento de participación electoral en los comicios nacionales respecto a los provinciales. Más aún, un aumento de participación (de cualquier magnitud) se dio en el 87% de las elecciones desdobladas. De esta manera, si bien no es posible asegurarlo, es factible esperar que en octubre voten más personas en Buenos Aires que en septiembre.

En segundo lugar, tomamos este 4% de aumento de participación electoral y planteamos 5 escenarios hipotéticos diferentes. Detrás de esta idea lo que nos preguntamos es qué pasaría con los resultados de septiembre si, ceteris paribus, se le suma un 4% de votos a repartir entre las distintas fuerzas políticas. Por supuesto que un aumento del total de votos no será lo único que influirá en las elecciones de octubre, pero este ejercicio resulta de gran utilidad para considerar el impacto que podría tener este factor de manera aislada.

Los escenarios hipotéticos de distribución de nuevos votos serían los siguientes:

En todos los escenarios hipotéticos asumimos un 5% de los votos nuevos siendo votos en blanco/nulos.

Estos 5 escenarios hipotéticos, en los cuales le damos mayor importancia a una distribución de votos desigual entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza con el fin de mostrar adecuadamente los efectos que podrían tener sobre ambos partidos, se encuentran claros en el siguiente gráfico.

Aquí observamos que, en el caso de mayor ventaja de Fuerza Patria sobre los potenciales nuevos votos, su victoria sería por casi 17% de los votos (49,1% FP vs 32,6% LLA). En el caso opuesto, donde La Libertad Avanza pudiera obtener una mayoría de los potenciales nuevos votos, la brecha se reduciría de los casi 14 puntos actuales a solo 9 puntos (45,3% FP vs 36,4% LLA), reduciendo prácticamente un tercio de la ventaja que obtuvo Fuerza Patria en septiembre. Es aquí donde se evidencia la importancia que tomará en octubre quién haya tenido más éxito en “cazar” los votos de personas que se ausentaron en los comicios provinciales de septiembre.

La finalidad de este ejercicio consiste en, bajo ningún punto de vista, asumir que un 4% más de electores irán a votar en octubre. Más bien, busca resaltar la importancia para cada fuerza política y el impacto general en los resultados de la elección que puede tener una modificación en el porcentaje de participación electoral. Si estos mismos escenarios hipotéticos los hubiéramos planteado sobre un aumento del 8% en la participación electoral, el impacto sería doble tanto para el partido que logre cazar más votos nuevos como para el partido que no tenga éxito en hacerlo.

Existen motivos para pensar en una alteración de la dinámica política de cara a octubre. Estos motivos son tres: la no-presencia de partidos vecinales que aumenten el porcentaje de votos en blanco a nivel provincial; la capacidad de las dos grandes fuerzas nacionales de capturar votos dispersos en las terceras fuerzas en distintas zonas de la provincia; y, finalmente, la distribución de los nuevos votos en caso de un aumento de la participación electoral.

Para leer el informe de CEPEL-FLACSO completo, hacé clic aquí.

El lunes 20 de octubre de 2025, algo tan sencillo como cargar la SUBE o hacer una transferencia bancaria se volvió imposible. Lo mismo pasó con escuchar música, mandar un mensaje, revisar si un paquete venía en camino, subirse a un avión o leer las noticias. Para millones de personas alrededor del mundo, grandes pedazos de internet no estuvieron disponibles.

Lo que ocurrió no fue ni el Apocalipsis, ni una tormenta solar ni un ciberataque masivo, sino algo así como un metafórico tropezón con un cable: falló una actualización menor en un servicio crítico en la región «us-east-1», un datacenter de Amazon. A medida que una falla se resolvía, las consecuencias aparecían en otros sistemas y el problema se fue propagando en cascada, lo que resultó en unas doce horas de servicios interrumpidos o intermitentes.

El evento fue un nuevo recordatorio de que la promesa de una internet distribuida y resistente es, en la práctica, poco más que una leyenda. Esta interrupción de Amazon Web Services (AWS) no representa únicamente un problema técnico trivial sino lo indefectiblemente dependientes que somos de un oligopolio de infraestructura invisible. Nos tranquiliza hablar de “la nube” porque la mayor parte del tiempo simplemente funciona y salvo que hagamos algo de esfuerzo nada nos remite a que se trata de una demencial estructura de computadoras conectadas a Internet en el galpón de otro.

Internet, en su concepción original, fue diseñada con una desconfianza inherente al control centralizado. ARPANET, su antecesora militar, se construyó para ser resiliente, con múltiples puntos de falla que permitiesen a las comunicaciones “enrutarse alrededor del daño”. Su arquitectura se basaba en la “generatividad”: la capacidad de un sistema para producir cambios imprevistos a través de contribuciones no filtradas de una audiencia amplia y variada, como explica Jonathan Zittrain en The Future of the Internet and How to Stop It (2008). Los creadores de la red abrazaron el “principio de la postergación” y la confianza: no anticipar ni resolver todos los problemas posibles desde el principio, sino confiar en que la comunidad de usuarios los abordaría más adelante. Era un ecosistema diseñado para la sorpresa, no para el control.

Aunque los protocolos fundacionales de la web conservan formalmente sus características descentralizadas, en la práctica, la funcionalidad diaria de internet se apoya en un puñado de empresas y ese ideal anárquico y creativo parece un eco de tiempos remotos. La infraestructura crítica de Internet se concentró al punto de que apenas un tercio de la web no está alojado en servidores de los grandes jugadores: en el mercado del cloud computing AWS controla cerca de un tercio, mientras que Microsoft (con Azure) y Google se reparten casi todo el resto (los hiperescaladores). Nuestro cielo digital tiene apenas tres grandes nubes y luego el resto.

Esta concentración ya encendió alarmas regulatorias. En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) concluyó en una investigación que el mercado “no está funcionando bien” y analiza designar a Amazon y Microsoft con un “estatus de mercado estratégico” para forzar cambios que impulsen la competencia. Como señala una experta, el evento demuestra la necesidad de un mercado “más abierto e interoperable”, uno donde “ningún proveedor pueda paralizar gran parte de nuestro mundo digital”.

Claro que, de manera mucho menos altruista que la máxima hacker de “resolver tu propio problema” (scratch your own itch), AWS nació a principio de los años 2000 de las entrañas de Amazon, no como un gran plan para dominar la infraestructura mundial, sino como una solución a sus propios y gigantescos problemas logísticos. Para poder manejar la escala de su tienda online, Amazon tuvo que desarrollar soluciones de computación distribuida que realmente no existían a la medida de lo que necesitaban. En el proceso, se dieron cuenta de que la herramienta que habían construido para uso interno era un producto en sí mismo, potencialmente más valioso que la venta de libros o el producto físico que fuera. Y empezaron a alquilarla.

En diez años ya tenían el 30% del incipiente mercado cloud, más que Microsoft, IBM y Google combinados, y sus márgenes de ganancia permitieron subsidiar la expansión del imperio Amazon en su totalidad.

El crecimiento de AWS no fue casual. Conviene no romantizar demasiado lo que durante mucho tiempo significó poner en marcha una idea en internet. Se requería hardware caro y conocimientos técnicos complejos. Servicios como los que ofrecen Amazon —y sus competidores— convirtieron esa infraestructura en opciones accesibles, permitiendo pasar de la idea al prototipo y de ahí al producto, con la capacidad de escalar a medida que crece el número de usuarios. Al ofrecer conveniencia y escala sin esfuerzo logró que una parte muy importante de hacer cosas en Internet se volviera casi secundaria entre las preocupaciones.

Esta comodidad en lo inmediato, y lo robusto de su producto, derivaron lentamente en que una gran parte de la infraestructura que en la práctica hace a Internet estuviera concentrada en muy pocos proveedores, haciéndonos olvidar que la capacidad de resiliencia de la red está dada por su posibilidad teórica de estar descentralizada.

Esta centralización no es solo de infraestructura; se replica en el acceso a la información. Para una enorme proporción de los usuarios, Internet es Google, sin exagerar. Esta dependencia de los motores de búsqueda como principal punto de acceso les otorga una influencia considerable como “porteros” (gatekeepers), capaces de priorizar de facto cierta información sobre otra. Esto último es verdaderamente útil pero no por eso debemos dejar de señalarlo.

Del mismo modo que no discamos números de memoria sino que lo hacemos desde la agenda de contactos, muchas veces accedemos a cualquier sitio web mediante una búsqueda.

Ahora todo el mundo habla de la web descentralizada —o “Web3”, si es sobre un escenario predicando un internet mejor— como si la web no tuviera en su origen esas mismas ideas. En realidad, se habla de esto desde hace un par de décadas. Pero no queda claro cuál sería el camino para desandar esta centralización. Mudar toda la operación de una empresa de AWS a otro proveedor no es una opción trivial. Es una tarea que nadie querría tener en su lista de pendientes, un vendor lock-in (encierro de proveedor) cimentado tanto en la complejidad técnica como en un costo prohibitivo.

Exactamente tres años antes del apagón de AWS, David Heinemeier Hansson (CTO de Basecamp y creador de Ruby) publicó sus argumentos para “irse de la nube”. La decisión recibió inmensa cobertura y fue celebrada aunque con algo de escepticismo. Solo una empresa con un ejército de ingenieros podría darse el gusto de abandonar la infraestructura de la nube ajena. Pero otra manera de verlo es que si una empresa con intrincados servicios montados en el servidor de otro puede irse de la nube, quizá otros podrían seguirle.

Los argumentos principales de DHH se centraron principalmente en el costo y la complejidad. Alquilar computadoras no siempre es negocio por los márgenes que se pagan para asegurar el servicio durante picos de uso que en realidad nunca experimentan. Casi un 30% de lo que gana Amazon es por esta aseguración. Por otro lado, la menor complejidad operativa nunca se cumplió: operar un servicio importante en la nube nunca es verdaderamente tan simple. Finalmente, DHH menciona la preocupación por el futuro de internet y la tragedia de que esta “maravilla descentralizada” esté ahora operando en gran medida en máquinas propiedad de unas pocas grandes corporaciones, con la posible consecuencia de exactamente lo que pasó hace unos días.

“El marketing de la nube convenció a una generación de programadores de que lo más aterrador del mundo era conectar su propio servidor a Internet. Todo para que pudieran venderse y revenderse las mismas dependencias centralizadas con enormes márgenes”, tuiteó DHH hace unos días.

Este encierro tiene consecuencias más allá de lo comercial. La infraestructura que sustenta no solo al discurso democrático, los medios y las comunicaciones seguras, sino también a empresas logísticas e infraestructura pública, no debería depender de dos o tres empresas. Cuando un proveedor de la escala de AWS se apaga, no solo se caen los videojuegos y las redes sociales; también se vuelven inaccesibles servicios esenciales. Al elegir la comodidad a expensas de la libertad, escapando de la complejidad de la autogestión, el “internet abierto” pasó a apoyarse sobre una base cerrada, que otorga a proveedores como Amazon, Google y Microsoft un poder unilateral sobre el acceso a la información y una gran variedad de servicios críticos.

La solución a largo plazo no es simplemente exigir más redundancia o contratar dos servicios de nube en lugar de uno. Eso es tratar el síntoma, no la enfermedad. La verdadera resiliencia exige un cambio fundamental en cómo concebimos nuestra infraestructura digital.

Quizá la decisión de depositar tantas funciones críticas de nuestras soluciones digitales en un puñado de proveedores no deba ser una cuestión meramente técnica sino una sujeta a consideraciones más profundas. La nube no existe, es la computadora de alguien más. Y todo esto, que transcurre sobre el mismo plano terrenal, tiene consecuencias bien concretas.

Desde 2022, Amazon despidió a más de 27.000 empleados, incluyendo ingenieros senior con décadas de experiencia. La sospecha es que la lentitud para resolver la crisis —casi una hora y media para identificar que el problema era de DNS, un culpable tan frecuente que tiene su propio haiku: “No es el DNS / imposible que sea DNS / pero era DNS”— se debe a una fuga de conocimiento institucional. Como sugirió un experto, se puede contratar gente muy inteligente que entienda la teoría, pero no se puede contratar a la persona que recuerda que cuando el DNS se pone caprichoso, hay que revisar aquel sistema aparentemente inconexo en un rincón que ya causó problemas en el pasado. Ese “conocimiento tribal”, esa memoria muscular de una organización, se fue con los despidos.

Internet debía seguir funcionando aunque cayeran bombas… pero se cayó el DNS.

El Gobierno confirmó la renuncia de Werthein. Cierran las campañas electorales en las provincias. INDEC actualiza datos de actividad económica. Intervención nueva del Tesoro de Bessent para contener al dólar. Se traban los créditos hipotecarios por la suba de tasas y el dólar. Otra vez, Estados Unidos informa el bombardeo de una embarcación. Hubo otro robo en un museo francés.

Se esperan cambios en el gabinete nacional tras las elecciones de este domingo, pero ayer se confirmó la renuncia del canciller, Gerardo Werthein. No eran rumores: el propio presidente le adelantó a Esteban Trebucq en LN+ hace unos días que habrá salida de ministros a partir del resultado electoral.

El Ejecutivo informó que dará de baja la lista de unos 80 traslados al exterior y designaciones que firmó Werthein antes de renunciar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Habrá una nueva lista de designaciones una vez que sea nombrado el futuro canciller, pero será la semana que viene: Werthein sigue hasta el lunes.

Javier Milei cerrará la campaña electoral de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del domingo con un acto en Rosario: será a las 19 en Parque España. Hay protestas en contra del Gobierno.

Fuerza Patria cierra con distintas recorridas su campaña bonaerense, con el gobernador Axel Kicillof y el primero de la lista, Jorge Taiana: se suma Sergio Massa. Acá podés ver cierres en la Patagonia, acá te paso Mendoza y acá encontré el acto de la izquierda en Entre Ríos.

La actividad económica subió 2,4% interanual en agosto y 0,3% respecto de julio, según INDEC. ¿Los detalles? Intermediación financiera fue el sector de mayor suba interanual (26,5%) en agosto; e Industria, el de mayor baja (-5,1%).

Después de tres meses a la baja, el número desestacionalizado marcó una suba mínima y, con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman esta estimación registraron subas. El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró en la Bolsa de Comercio de Córdoba que no habrá modificaciones en el sistema cambiario.

Ayer, el dólar minorista marcó un nuevo récord: 1.515 pesos. El Tesoro de Estados Unidos volvió a vender. Bloomberg aseguró que fueron 500 millones los que puso ese país. Quedan dos jornadas más para ver qué pasa con el tipo de cambio antes de las elecciones.

Hablando de EE. UU., según The Wall Street Journal, el acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos podría incluir el acceso de empresas norteamericanas al uranio argentino.

La suba del dólar, el aumento de las tasas y la inestabilidad de las últimas semanas en el mercado financiero empezó a repercutir en los créditos hipotecarios, que estaban creciendo de a poco con ajustes por UVA. Esta nota de Clarín dice que hay bancos “que pusieron los hipotecarios en el freezer, a la espera de un panorama algo menos convulsionado”.

Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, las últimas cifras muestran un nivel de créditos para vivienda en alza en septiembre, que empezaron a tramitarse dos meses antes, pero advierte que ahora los trámites están parados hasta ver qué ocurre con el panorama cambiario tras las legislativas.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció otra vez la destrucción de una embarcación con el argumento de que era comandada por una organización terrorista y se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Se informó que el ataque letal, autorizado por el presidente Donald Trump, se hizo en aguas internacionales. Es el octavo operativo de este tipo realizado por Washington pero el primero en el Pacífico porque los siete anteriores se efectuaron en el mar Caribe.

Un nuevo robo fue perpetrado en un museo de Francia después del golpe en el Louvre: las autoridades municipales de Langres, en el departamento de Alto Marne, informaron la desaparición de parte del tesoro numismático expuesto en Maison des Lumières, dedicado al filósofo, escritor y crítico de arte francés Denis Diderot.

Lo poco que sabemos de la investigación es que los ladrones entraron por la puerta principal del museo, fueron a la vitrina del tesoro, la destrozaron y se llevaron “un conjunto de monedas de plata y oro” que datan de los siglos XVIII y XIX.

¿Sos de escuchar bandas que no conocés? Te invito, si no lo hiciste hasta ahora, a escuchar Gente en la ventana, el nuevo discazo de Terrores Nocturnos, banda que tiene de frontman a mi amigo Marcos Aramburu. Dame bola. Son capos.

Por primera vez en su historia, hay mosquitos en IslandiaBuenas, ¿cómo va?

Esto es algo de lo que pasó hoy: renunció el canciller Werthein, el uranio argentino estaría en la mesa de negociación de Caputo y Bessent, marchas por jubilaciones y emergencia pediátrica, las universidades irán a la Justicia y mosquitos en Islandia por primera vez en la historia.

Leer este mail te va a llevar poco más de tres minutos.

Las elecciones de medio término son más importantes que las presidenciales de 2027.

—Luis Caputo, ministro de Economía

Renuncia. Gerardo Werthein renunció como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En criollo: desde el lunes dejará la Cancillería e inaugurará los cambios en el gabinete que prometió Javier Milei. Antes de dejar el cargo, el canciller firmó al menos 80 designaciones en consulados y embajadas argentinas en distintos países. El Gobierno anunció que los dará de baja.

Universidades. Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional se reunieron en la facultad de Derecho de la UBA. Resolvieron, por unanimidad, ir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento. “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de una ley”, dijo Leandro Vergara, decano anfitrión. Además, van a elevar una solicitud al Congreso para que el presupuesto 2026 contemple los recursos para las universidades.

Uranio. The Wall Street Journal reveló una negociación que llevan adelante Luis Caputo y Scott Bessent: la posibilidad de que Estados Unidos expanda su acceso al uranio argentino. Según el medio, el objetivo de fondo de Donald Trump es reducir la influencia china en nuestro país, principalmente en materia de recursos energéticos, y cerrar nuevos acuerdos con empresas estadounidenses.

Calle. Como todos los miércoles, los jubilados se movilizaron en las inmediaciones del Congreso. Poco antes de las 16, las fuerzas de seguridad aplicaron el “protocolo antipiquetes”: un policía federal empujó a un hombre y lo tiró al piso. Más temprano, integrantes del Foro Permanente Discapacidad marcharon hasta el Ministerio de Salud, algo que se resolvió después de los incidentes del viernes pasado en una sede de la Andis.

Mosquitos. Matthias Alfredson, un entomólogo del Instituto de Ciencias Naturales de Islandia, anunció el hallazgo de tres mosquitos en el país por primera vez en la historia. Por su clima, Islandia y la Antártida eran los únicos lugares en el mundo libre de mosquitos. Pero hoy su territorio es cada vez más apto para estas especies. Los investigadores se lo adjudican al calentamiento global: la temperatura en Islandia sube cuatro veces más rápido que en el resto de los países del hemisferio norte.

Por si te lo perdiste, salió #Rollover y Emi Libman analiza las implicancias de una reforma laboral. Juanma Karg te cuenta todo lo que tenés que saber sobre Bolivia. Además, un último panorama preelectoral, por Pablo Ibáñez: después del domingo, dice, se van a intensificar tres batallas.

Una de las canciones más antiguas de Charly García es “Vampiro”. Acá podés escuchar una primera versión del tema, cantado por él mismo a los 12 años. En 1991 la reversionó y la grabó en Tango 4, el segundo disco que hizo con Pedro Aznar.

En el Día del Derecho a la Identidad, Estela de Carlotto cumple 95 años. Así que, antes de irme, te comparto este breve video de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo conversando con estudiantes de la UBA en 1986. Qué fuerza y qué paciencia, esa mujer. Es del documental ¿Quién soy yo?, producido por Canal Encuentro (está completo acá).

Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunicate con Abuelas.

Nos leemos mañana 🙂