En contra de los métodos de lectura, Alexandra Kohan lee siguiendo su curiosidad

La escritora y psicoanalista abre su consultorio para mostrar su biblioteca, los libros profesionales y los literarios.

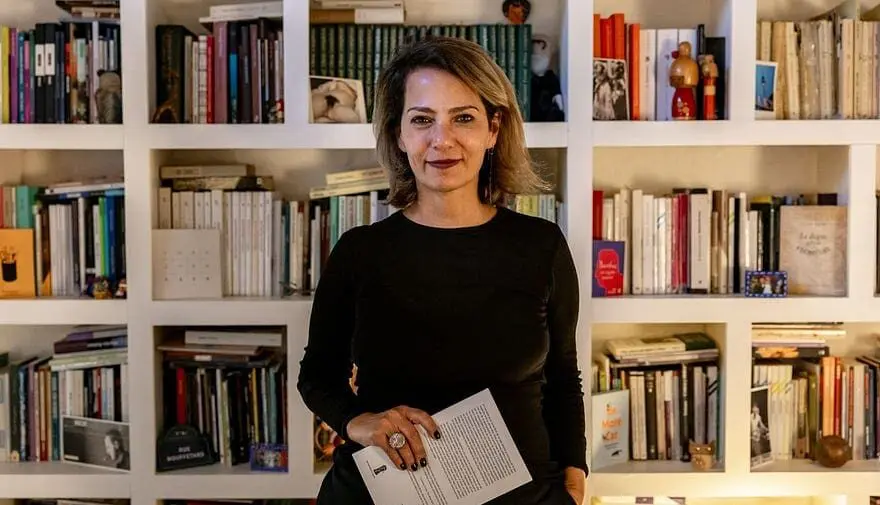

Entrar a un consultorio psicoanalítico y permanecer ahí sin tener sesión no es algo del todo natural. Sostenerle la mirada y la conversación a una analista que no es la propia, sentada en su sillón, tampoco. Pero en el caso de Alexandra Kohan, psicoanalista y escritora (y colaboradora también de Cenital con el newsletter #Kohan), una se siente cómoda instantáneamente, porque su espacio de trabajo es cálido y confortable, y porque la charla se desenvuelve con mucha soltura.

Llegamos a visitarla al barrio de Villa Crespo una tarde de invierno para hablar específicamente de libros. Su biblioteca enmarca las paredes de esta sala que da a la calle, en la que también hay espacio para un diván, un escritorio y varios cuadros en las paredes. Gran parte de su recorrido y su formación parece estar en esos estantes, donde los clásicos psicoanalíticos conviven con mucha literatura argentina y una gran cantidad de objetos, postales y recuerdos de distintos momentos de su vida.

Suscribite para recibir un alerta cada vez que Malena Rey publique un nuevo artículo.

–¿Cómo era tu biblioteca familiar? ¿Qué recuerdos tenés de ella?

La biblioteca familiar no era una gran biblioteca. Mis padres, como mucha otra gente de este país, tenían una cultura general pero nada muy particular. No la recuerdo especialmente, pero sí había una en mi casa, y también había una especie de discurso alrededor de que estaba bien leer. Tenían los cuentos completos de Borges, sí, pero también los best-sellers del momento. Mi papá le juntó por ejemplo la colección de Clásicos de La Nación a mi hijo cuando era muy chiquitito. Un gesto de otra época que reunía “lo que tenía que estar”. Sí me acuerdo de haber leído novelas de Agatha Christie, pero mi relación con la lectura empieza básicamente en la universidad, en la conversación con otros, que implica salirse un paso más de lo familiar. Esa conversación más inédita y el encuentro con textos que me sorprendieron empezó en el CBC. Y no solo con los textos que me daban a leer, sino en la conversación con pares. Es así como se van entramando las lecturas, ¿no?

–¿Y cómo fue esa formación lectora? ¿Cuándo se desprendió de lo universitario?

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateFue bastante errática. No es nada sistemática, al contrario. Tengo muchas cosas para pensar de eso, porque finalmente uno se va haciendo lector y no es siempre el mismo lector tampoco. Puedo decir que leía tal cosa, pero lo que implica la lectura en términos más radicales lo puedo ubicar en el recorrido de mi análisis. El momento en que la lectura entra en mí y no la puedo dejar, y que leo de una forma diferente, lo tengo muy bien ubicado, porque además eso desparrama hacia todas las lecturas: la lectura teórica y mi formación como analista, pero también mis lecturas literarias. Para leer hay que estar un poco más desinhibido, autorizarse a leer; leer sin pretender algo en particular: solo leer y punto. Un análisis te va permitiendo leer con más soltura, menos agarrada a las cosas que hay que aprender o hay que saber. En un sentido fuerte, lo que es leer empezó más adelante en mi vida.

–¿Hay alguna lectura que recuerdes que te haya provocado un impacto particular?

Recuerdo el impacto de haber leído a Freud en el secundario, en Psicología, en cuarto año. Nos dieron La interpretación de los sueños y algún otro texto que no recuerdo. Yo ya me analizaba, y ya me interesaba algo de eso. ¿Pero qué era esta manera de decir? No sé qué entendí y qué no en ese momento, pero me impactó. Recuerdo mucho la impresión que tuve, y también a mi profesor de Psicología. Me lo volví a encontrar muchos años después y me dijo que yo dije que quería dedicarme al psicoanálisis, cosa que no recuerdo, pero me pone muy contenta. Es una suerte saber lo que uno quiere tan temprano. En el plano más literario, mi novela favorita es Zama de Di Benedetto. Me parece la mejor novela de la literatura argentina. De hecho, me acuerdo dos de sus frases de memoria. El epígrafe “Para las víctimas de la espera”, y otra que dice: “Pero hizo por ellos lo que nadie quiso hacer por mí: decir, a sus esperanzas, no”.

–Leí que hiciste una Maestría en Estudios Literarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿Qué te llevó hasta ahí?

Esa fue una segunda etapa de formación más sistemática en mi vida. Quería hacer una maestría que no fuera la de psicoanálisis (la sistematización del psicoanálisis me aburre), y la hice de grande. Ya me interesaba la teoría literaria, pero la leía desordenada. Barthes, por ejemplo, me gustaba, y quería estudiarlo mejor para después inventar mi propio recorrido. Cuando tuve la entrevista para el ingreso a la maestría, me dijeron que era de Teoría Literaria y estaba feliz, aunque después no fue tan así. Me llevé muchas herramientas de ahí. En principio, un mapa de la teoría que yo no tenía: situar autores, contextos, preguntas de esos autores. Y me agarré mucho más de Barthes de lo que ya estaba agarrada. Mi tesis, de hecho, fue sobre la lectura; tenía ya rondando la pregunta sobre qué es leer, y la formalicé en la tesis.

–Veo acá en tu biblioteca cierta predilección por autores y autoras francesas. ¿Cuándo se inclinó tu interés hacia Francia?

Con Lacan se inclinó todo hacia Francia. No lo digo con orgullo, sino como defecto. Igual hay algo familiar también, porque a mi mamá le gustaba mucho Francia, demasiado. Estudié francés de chica, y hay una cosa afectiva que me viene de ahí. No especialmente el afecto por la teoría, en principio te diría que por la lengua. En determinado momento hice un movimiento porque me hinché del psicoanálisis francés, o afrancesado, te diría, más bien. Y llegué a Conjetural, y a toda la vertiente del psicoanálisis argentino que orbita a partir de esa revista y que me encanta. Ese es un lugar al que llego, no del que parto. Cuando vos salís de la facultad y empezás la formación no tenés ni idea de estas otras vías, entonces vas inventando tus recorridos en función de ciertas transferencias. No se puede leer sin transferencia, no se puede llegar a los textos sin transferencia.

–Algo muy particular de los psicoanalistas es que buscan leer con otros, y organizan sus grupos de lectura. ¿Cómo es esa relación entre tus lecturas personales, a las que llegás por tus propios intereses, y esas lecturas que se ponen en común grupalmente?

Sí, lo del grupo es algo muy particular del psicoanálisis. Creo que es porque justamente la formación de un analista no está en la universidad, de ninguna manera. Incluso te diría lo contrario. Cuando estudiaba, no existía ni siquiera la maestría en psicoanálisis, estaba mal visto el psicoanálisis sistematizado universitariamente. No estoy en contra de las maestrías, de hecho hice una, pero hay que separar lo que implica el saber universitario de lo que implica otro tipo de saber. Hay algo del psicoanálisis que se resiste a ser sistematizado, y aún así uno va armando un recorrido y una formación. En ese sentido, los grupos de estudio siempre fueron para mí un lugar importantísimo. Hice grupos de estudio muchos años, yo doy grupos de estudio ahora, porque circula absolutamente de otra manera la lectura ahí. Es una experiencia muy linda, más allá del estilo de cada coordinador. Leer en voz alta, con otros, no apresurarse a saber, y darse ese tiempo que no tenés en la academia, donde tenés que aprender y rendir, es algo muy valioso. En los grupos no hay premura por entender. Es una experiencia que va haciendo algo. No se trata de alguien dando clase.

–¿Y las lecturas de esos grupos son de textos psicoanalíticos, o pueden leer otra cosa?

En general, en mi experiencia, la base es un texto psicoanalítico –por ejemplo un seminario de Lacan–, y a partir de ahí me interesa ir hacia otros lados. Encerrarse en el psicoanálisis es estúpido, es necio. Ahora estoy dando un grupo sobre el Seminario 6, y me interesa muchísimo leer los textos de [Eduardo] Rinesi sobre Hamlet, por ejemplo. Empecé a entender mejor el psicoanálisis cuando salí del psicoanálisis, esa extranjería de la Maestría de Estudios Literarios me permite volver a los textos de una manera diferente.

–Tenés escritos tres libros de ensayos que parten de temas muy amplios como el amor, el cuerpo y el humor, a los que atravesás con bibliografía muy diversa. ¿Cómo preparás esas investigaciones? Yo te imaginaba rodeada de libros de todos tus amigos e interlocutores.

Te lo imaginás muy bien. Y me gusta que hayas dicho “amigos e interlocutores”, porque no los tengo como citas de autoridad, sino como una conversación abierta. Los libros están abiertos mientras estoy escribiendo. Soy totalmente desordenada en términos de método: no es que ficho los libros o estructuro los capítulos. Ya leí los textos antes de ponerme a escribir, pero igual necesito tenerlos abiertos ahí. No encuentro otra manera de escribir. A veces sé que cito mucho, de hecho mi editora me ha llegado a sugerir que cite menos y parafrasee más, pero si alguien lo dijo tan lindo, para qué lo voy a parafrasear. Lo que me vuelve de eso cuando aparecen los lectores es un agradecimiento por haber abierto otras lecturas.

–¿Y como lectora también sentís que sos medio desordenada y poco metódica?

Sí, salvo cuando tengo que estudiar. Ahora estoy escribiendo un nuevo libro y tengo separado el corpus que funciona como núcleo, pero soy bastante desordenada en general. Es como una especie de concepción de la lectura que tengo: leo del mismo modo en que pienso la lectura. No hay forma de sistematizarla. Si lo hiciera, no me produciría el efecto que me produce cuando leo, subrayo o anoto en mi cuaderno.

Lecturas y asociaciones

Llegó el momento de levantarse de los sillones y empezar a recorrer los estantes, a sacar algunos libros para mirarlos más detenidamente, a entrever qué tipo de orden tienen. Las obras completas de Freud en las ediciones verdes de Amorrortu ocupan un estante destacado, otro los seminarios de Lacan, gastados por el uso. Saer y Piglia comparten el mismo sector, casi confundiéndose. La poesía se amontona en uno de los estantes de abajo.

–Veo que hay mucha literatura en tus estantes y me pregunto cómo pasás de un libro a otro. ¿Qué tipo de asociación va guiando tus lecturas?

Me resulta difícil pensar cómo los elijo, pero una vez que descubro a un autor que me gusta mucho, trato de leer todo lo que pueda. Me encanta la literatura argentina, de hecho desde hace quince años que me cuesta leer otra cosa. La felicidad que me da leer una buena novela argentina no me la da nada más. Hay muchísimas buenas novelas argentinas. Busco más que nada cosas del pasado, porque llegué un poco tarde a la literatura. Bueno, en verdad es una estupidez decir que llegué “tarde”, porque uno llega cuando llega a las lecturas. Si me comparo con la persona con la que vivo [el escritor y profesor universitario Martín Kohan], llegué tardísimo, pero él se dedica a eso… Fui llegando a diversos autores por el amor o por la amistad. Recuerdo mucho quién me recomendó o me introdujo a qué cosa y es muy lindo eso.

–¿Por ejemplo?

Si un escritor me gusta, trato de estar estar atenta a qué autores le gustan, y armo ese mapa de conexiones. Un ejemplo muy reciente es el del escritor rumano Cărtărescu. Llegué a él por [Juan José] Becerra, que lo recomendó efusivamente. Becerra me gusta muchísimo, y no todos los libros que él menciona me los compro, pero de algunos pesco algo que me puede enganchar. En general encuentro esas menciones en entrevistas. Hablando de él, me acuerdo perfectamente cómo descubrí a Becerra y a Gustavo Ferreyra: fue leyendo una revista Ñ antes de estar en pareja con Martín, cuando solo me gustaba como escritor, en una de esas notas de fin de año en las que los escritores recomiendan libros, y él los mencionaba. Fui a la librería Crack Up, que ya no existe más, con la nota subrayada a buscar esos libros. La experiencia con el lenguaje que tienen ellos me interesa especialmente.

–¿Qué libros atesorás hace más tiempo?

No soy muy fetichista, pero diría que por momentos tengo libros fundamentales. Ahora no podría dejar nunca Roland Barthes por Roland Barthes. No me acompañó siempre, pero se volvió un libro fundamental. Lo tenía en fotocopias y ahora tengo la edición de Eterna Cadencia con traducción de Alan Pauls. Y el otro de Barthes que me encanta es El grano de la voz, su libro de entrevistas. Y por supuesto Fragmentos del discurso amoroso, que fue un regalo, y que guardo aunque se destartala todo. Es un libro impresionante y podés seguir abriéndolo y descubriendo cosas nuevas. Tiene algo medio oracular, como el I Ching. Se vuelve a reinventar el amor cada vez, y el libro acompaña esa reinvención. Después llegué a El discurso amoroso y me fascinó, de hecho lo usé mucho para mi libro.

–¿Y de los seminarios de Lacan cuál es tu preferido?

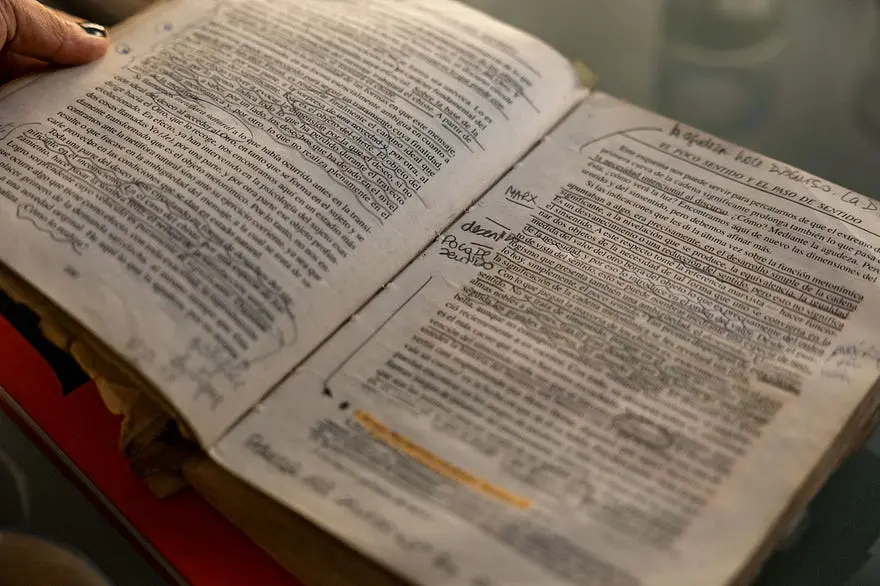

Sin duda el Seminario 5, Las formaciones del inconsciente. Lo tengo en el comedor porque doy grupo de estudio allá [sale del consultorio, va a buscar el libro y vuelve]. Me da vergüenza, pero está completamente intervenido. Es mi preferido: cuanto más profanado está, más amor tiene. Me da terror perderlo. Este lo usé mucho para el libro del humor.

–Se nota que es un palimpsesto total, muy atravesado por todas las capas de lecturas, con birome, lápiz, resaltador.

La persona con la que más me formé en psicoanálisis, Osvaldo Umerez, tenía un método de subrayado y nos lo enseñaba. Yo quise reproducirlo y nunca me salió. Con el tiempo te das cuenta de que esas cosas no se pueden forzar, no te las puede decir otro. Cada uno encuentra sus propios modos de subrayar y se los entiende. Este es un seminario que leí muchas veces. No hay tantos que haya leído tantas veces. Y lo estoy dando en el grupo de estudio y vuelvo a encontrar cosas. ¿Y esto cómo no lo había visto antes? Es maravilloso.

–Y de los escritores que leyeron a Lacan e hicieron algo propio con eso, ¿cuál es tu referente?

Allouch sin dudas. Tengo mucha transferencia con sus textos. Y también Juan Ritvo, el analista de Santa Fe. Con Ritvo tengo una historia de desinhibición en relación al saber. Cuando yo era joven, Ritvo hablaba mucho en las clases y era de esas personas que te intimidaba: no abría la boca en su presencia ni para pedir socorro. Y de no poder decir nada delante suyo, pasé a hablar con él para mi tesis, a que después sea el jurado de mi tesis, y a escribirle un prólogo hace dos años. Ese recorrido me pone la piel de gallina: es el camino de mi autorización como lectora. ¡Que me haya pedido un prólogo una persona delante de la cual yo no podía abrir la boca es muy lindo! Ritvo es un escritor en sentido estricto. Escribe ensayos sobre psicoanálisis y le molesta lo mismo que me molesta a mí, y a muchos más, que es la doxa psicoanalítica. Él lo toma como problema, lo llama “el lacanismo prêt-à-porter”. La doxa no te sirve para nada en la clínica, te obstaculiza la escucha. Eso me marcó mucho.

–¿Cómo creés que se transmite el gusto por la lectura?

Umerez decía algo muy hermoso sobre cómo transmitirle el gusto por la lectura a los estudiantes: “Ustedes no tienen que bajar línea diciéndoles que lean. Ustedes tienen que llegar con los libros y ponerlos arriba de la mesa”. Me parece que si a vos te interesa algo, lo transmitís. Si te ven copada con algo, eso suscita cierta curiosidad, como pasa con los hijos (aunque no hay garantía de que si vos sos lectora, tu hijo también lo sea). Los psicoanalistas que tienen una capacidad lectora –de un libro, una película, un acontecimiento político– me interesan siempre más que los que hablan solamente de lo que dijo Lacan en tal seminario…

Literatura argentina y recomendaciones

–¿Con tus parejas llegaste a juntar bibliotecas? ¿Perdiste libros en separaciones?

Sí, perdí libros y seguramente haya acá algunos que no sean míos. Tuve muchos maridos pero junté poco mis bibliotecas. Actualmente con Martín tenemos bibliotecas separadas; la nuestra es una relación que empezó de grandes, y cada uno tenía sus cosas. Hay libros que tenemos duplicados porque queremos y otros no. Martín tiene una relación con los libros muy distinta a la mía en términos de cómo los manipula. Le pido muchos a él sobre todo de teoría, y los leo con cuidado, sin abrirlos demasiado, y le pregunto en cada caso si puedo subrayarlos o no. Se los devuelvo y los guarda él porque tiene su orden. En general le pido más yo a él que él a mí.

–Veo que tenés muchos libros de Saer. ¿Cuál es tu libro preferido de él?

Qué difícil. Creo que El entenado. O El limonero real… Las nubes, que no tiene nada que ver con esos otros, me encanta también. Cada verano me llevo uno a las vacaciones. Por ejemplo La grande todavía no lo leí. ¿Cuando termine de leer todo Saer qué va a pasar? Me los voy dosificando. Pero sí, leí casi todos.

–¿Y de qué autores argentinos esperás sus libros? Esos que cuando te enterás de que salieron, vas corriendo a buscarlos.

Los de Becerra seguro. Los de Martín Kohan (bueno, ahí no tengo que ir a comprarlos, de hecho los tengo un poco antes, pero en su momento los buscaba). También los de Leila Guerriero, por ejemplo.

–¿Y de Martín cuál es el libro que le recomendarías a alguien que no leyó nada suyo?

A mí la novela que más me gusta de Martín es Los cautivos. Andá a saber qué fibras me tocó… Recomendaría que no empiecen por Bahía Blanca ni por Confesión. De sus ensayos, me parece que El país de la guerra es un librazo. Pero creo que cada uno tiene que empezar como puede, a los tumbos. Si no te enganchó, es porque esa escritura no es para vos en ese momento.

–¿Cómo te llevás con el canon literario? Damos por sentado a Borges, pero ¿sos de leer más a Piglia o a Aira?

No leo mucho a Aira. Me gusta pero no soy una apasionada de su obra. Al mismo tiempo, Katchadjian me encanta, Hebe Uhart me encanta. Si bien no tienen tanto que ver, ella tiene algo fresco y liviano que me parece genial. Ojo, no leí sesenta novelas de Aira, pero Cumpleaños es buenísima. Cada tanto pruebo con alguna, porque lo veo a Martín tan copado con Aira que pienso que algo me estoy perdiendo.

–¿Cómo llegaste a la poesía?

Me cuesta recuperar esa historia. Tengo menos registro. Pero también fue de manera totalmente errática. Me acuerdo de cosas sueltas. Por ejemplo a Osvaldo Bossi lo conocí en un festival de literatura de Tucumán al que acompañé a Martín. Osvaldo leyó y me encantó. Lo mismo a Denise León. Los escuché leer y dije: ah, quiero. Laura Wittner me encanta y no me acuerdo cómo llegué. No me causa nada que alguien me ponga el libro entre las manos. Si todos están hablando de eso, no me genera interés, al contrario, en general lo dejo pasar. Me importa más la asociación literaria, o escuchar hablar a alguien de eso y que me resuene de algún modo.

–Esta pregunta se la hago a todos los entrevistados sobre el final: ¿qué libro le recomendarías a alguien que no suele leer mucho para que se enganche?

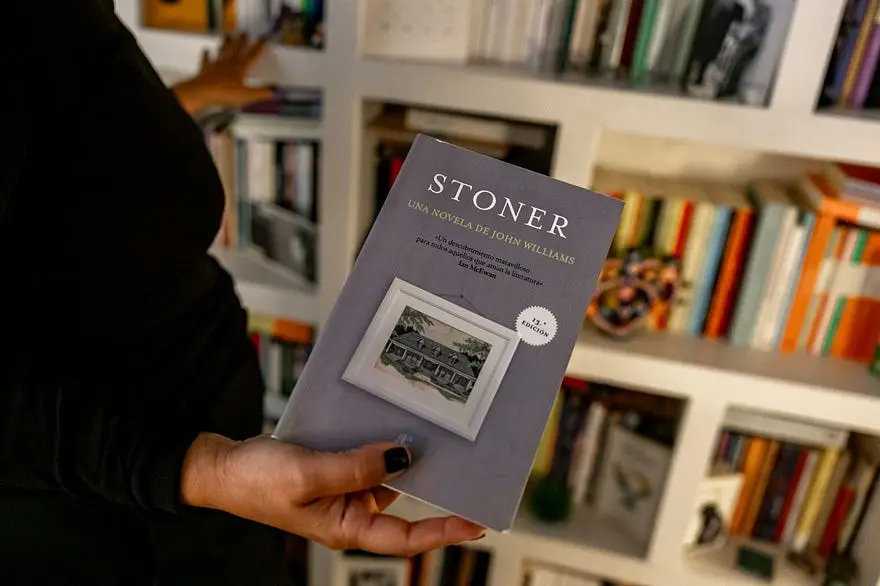

Recomendaría Stoner, de John Williams. Cuenta una vida de principio a fin. Es fácil de leer y a la vez es muy impresionante lo que te pasa como lectora. Todavía no sabemos qué hizo el autor ahí. Al principio todo el mundo me decía que había que leerla, y eso no me copaba. Así que la dejé pasar. Llegué después y me cautivó. No podía creer lo que estaba leyendo. También recomendaría Los galgos, los galgos de Sara Gallardo, que es la historia de una separación. Sara Gallardo es única, no hay nadie como ella. Y ya sé cuál más: A lo lejos, de Hernán Díaz, una novela impresionante, un western. Y para salir un poco de la literatura pero no tanto, los libros de Anne Dufourmantelle.

–No la tengo leída, ¿por cuál debería empezar?

Por este: Elogio del riesgo. Son textos ensayísticos, pero ella tiene una voz muy poética, muy suave. Son textos independientes, podés abrir el libro en cualquier lugar. Vas a ver que tiene una cosa muy perfecta con las pequeñas revelaciones, los pequeños hallazgos. Ella era psicoanalista, pero su obra la puede leer cualquiera, no es un libro de psicoanálisis, digamos. Este libro lo regalé mucho. La que me insistió para que la leyera fue Virginia Cosin. Empecé por En caso de amor, que fue el primero que tradujeron acá. Me llegó justo cuando iba por la mitad de la escritura de mi libro sobre el amor y me dije: ¿qué hago con esto? ¿No lo incluyo y me olvido de lo que leí? Al final lo incluí y me puse a conversar con ese libro a fondo. Ella escribió mucha obra y murió de una manera impresionante: salvando a dos niñitos que se estaban ahogando. ¡Y su libro se llama Elogio del riesgo! Ella era muy joven. Fue tremendo.

–Bueno, para terminar, te traje un libro de regalo: La última novela, de David Markson. ¿Lo conocés? Es un autor norteamericano que ya murió. Acá circuló parte de su obra por La Bestia Equilátera: La soledad del lector y Esto no es una novela.

¿Es el autor de La soledad el lector? Sí, lo conozco, claro. Leí esos otros dos, y me encanta el procedimiento que tienen. Ya me estoy armando la selección de los libros que voy a leer en el verano, así que agrego este seguro.

Gracias, Alexandra, por recibirnos.

Alexandra Kohan será parte de la flamante Academia Cenital, que empezará en octubre con tres cursos. El de ella será “¿Qué es leer? Entre la literatura y el psicoanálisis”. 2 encuentros desde el jueves 02/10 a las 19 h de manera virtual para que todos puedan sumarse desde donde estén. Para saber más, ingresá acá.