Taiwán: mil millones de chips, pero diez días de gas

La isla que alimenta la inteligencia del mundo lucha por mantener su propia corriente: importa el 97% de su energía.

En el siglo XX, las potencias se medían por la cantidad de tanques que podían producir. En el XXI, por los chips que pueden fabricar. Taiwán hace ambos cálculos por si acaso. La isla que produce dos tercios de los semiconductores del planeta (los diminutos ladrillos del orden digital) vive pendiente de un calendario mucho más rudimentario: diez días de gas natural antes del apagón. Diez.

La isla que alimenta la inteligencia del mundo lucha por mantener su propia corriente. En una era fascinada por la digitalización, Taiwán recuerda una verdad tan antigua como incómoda: la inteligencia, natural o artificial, necesita electricidad. Y ahí comienzan los problemas.

Taiwán importa el 97% de su energía. En otras palabras, Pekín no necesita conquistar la isla para apagarla; basta con bloquear unos tanqueros. La energía no es una cuestión de política económica: es una cuestión de supervivencia. Los ejercicios militares chinos ya han ensayado ese guión: cercar los terminales de GNL, cortar las rutas de abastecimiento y dejar que el miedo haga el resto.

Si te gusta Mundo Propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

Dos ansiedades

Taiwán vive atrapado entre dos ansiedades: el miedo ambiental (un accidente nuclear en una isla sísmica) y el miedo geopolítico (un apagón bajo asedio). Ambos son racionales, pero incompatibles. Lo que resulta inquietante es que una sociedad que fabrica los chips que sostienen la inteligencia artificial del planeta pueda quedar paralizada por falta de energía.

Porque Taiwán no sólo fabrica chips: fabrica el corazón de la economía digital. En el cuarto trimestre de 2024, TSMC controló el 67% del mercado global de semiconductores y produjo prácticamente la totalidad de los más avanzados. No hay reemplazo posible. Estados Unidos diseña, China ensambla, Europa regula. Pero solo Taiwán fabrica. Si su producción se detuviera, tanto Washington como Pekín entrarían en recesión inmediata. Las redes eléctricas, los autos, los hospitales, los teléfonos, incluso los cepillos de dientes inteligentes: todo se apagaría con el mismo gesto con que se cae un fusible.

El capitalismo global hizo lo que ninguna ideología logró: convertir una isla del tamaño de Bélgica en uno de los puntos de falla más importante del siglo XXI. Los think tanks lo llaman “riesgo sistémico”; sería más honesto llamarlo fragilidad sofisticada: un sistema tan interdependiente, tan eficiente, tan perfectamente optimizado, que ya no puede tolerar ni una tormenta ni un misil mal dirigido.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

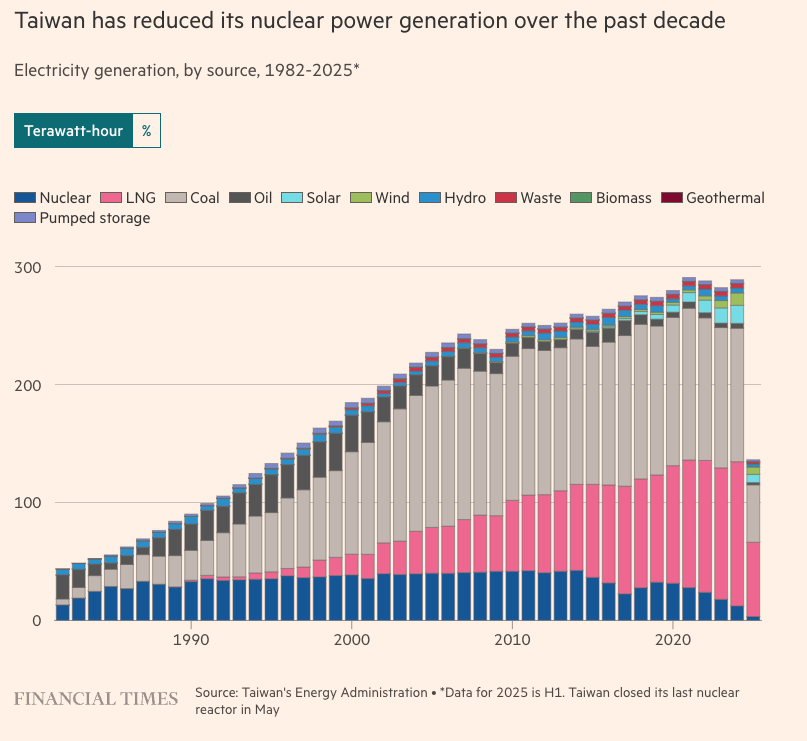

SumateLa matriz energética de la economía más próspera del Este asiático es una paradoja estratégica. En 2024, el gas natural licuado generó entre el 40% y el 48% de la electricidad, el carbón otro 39%, y el petróleo apenas un 1%. Las renovables (solar, eólica, hidro y biomasa) aportan un 10%, una cifra tan modesta que ni Greta Thunberg se molestaría en tuitearla. La nuclear, por su parte, ronda entre el 3% y el 6% y ha sido objeto de excomunión política: la última planta, Maanshan, se desconectó en mayo de 2025. Sus defensores recuerdan que un reactor puede almacenar 18 meses de combustible, pero las imágenes de Fukushima pesan más que cualquier dato técnico.

El papel de Washington

Los juegos de guerra de Washington aportan el mismo veredicto una y otra vez: un bloqueo chino bastaría para paralizar a Taiwán. En el escenario del CSIS, el GNL se agota en diez días, el carbón en siete semanas, el petróleo en veinte. Incluso con ayuda externa, la isla apenas ganaría unos días más. Y lo más alarmante: el 9% de la electricidad de Taiwán la consume TSMC. Si el gas se acaba, no se apagan solo las luces; se apaga gran parte de la cadena de suministro global.

Las soluciones que circulan en los despachos son tan ambiciosas como desesperadas: nuevos depósitos de gas, convoyes escoltados por la US Navy, microredes energéticas, subsidios cruzados, renovables forzadas. Pero ninguna de ellas resuelve el dilema esencial: una democracia tecnológicamente brillante depende de que un puñado de capitanes de metaneros y petroleros logren atravesar el Mar de China Meridional sin ser interceptados.

Pekín, el asfixiador latente

Esa es la verdadera tentación para Pekín: no invadir, sino asfixiar lentamente. Un bloqueo administrativo, inspecciones “de rutina”, una cuarentena sin guerra declarada. Una coerción que, como advierte un analista citado por The Wall Street Journal, “podría traer a Taiwán de rodillas sin disparar un solo tiro”.

Mientras tanto, la política doméstica sigue girando en círculos. El Partido Progresista Democrático insiste en una “patria libre de nucleares”. La oposición del Kuomintang la acusa de poner la ideología por encima de la supervivencia. Las comunidades indígenas protestan contra los parques eólicos que invaden sus tierras. Y la eléctrica estatal Taipower, endeudada hasta el cuello, mantiene los precios artificialmente bajos para evitar una revuelta de consumidores.

En el fondo, la conversación sobre energía en Taiwán no enfrenta ideologías, sino grados de vulnerabilidad. La isla más indispensable del mundo moderno vive con la conciencia de que su poder (su industria, su democracia, su lugar en el mapa) depende de un flujo constante de energía que no controla. Esa es la definición misma de poder en el siglo XXI: saber encender el interruptor cuando otros no pueden.

Foto de portada: Depositphotos