Censura, con perdón de la palabra

La aplicación de lo innombrable y las resistencias posibles desde el arte.

El cine San Martín de Burzaco ocupó un lugar muy importante en mi infancia y en mi adolescencia. Allí veía con mis amigas los estrenos de cada semana. No nos importaba de qué se trataba la película, ni quién actuaba. Pero sabíamos que, si se trataba de una de Sandro, era probable que tuviéramos que verla sentadas en sillas de plástico que agregaban al final del pasillo, porque la capacidad de la sala se desbordaba. Esperábamos con ansiedad a que llegara el jueves de cada semana para que cambiaran la cartelera y así poder repetir la ceremonia. Muchas veces, nos pasábamos tardes enteras, apoltronadas en las butacas, viendo películas “en continuado”, una detrás de la otra, interrumpiendo solo para ir al baño o a comprar maní con chocolate.

Recuerdo que la primera que vi fue La espada en la piedra. También que mis padres me prohibieron ir con mis amigas a la proyección de El exorcista, por lo que pedí prestado el libro en la Biblioteca Mariano Moreno, que quedaba en la misma cuadra del cine, para leerlo a escondidas. Y conservo aún el recuerdo “traumático” de mi primer spoiler: no bien nos sentamos en una fila central dispuestas a que empezara La tregua, una de mis amigas dijo: “Qué pena que al final la chica se muere”.

A principios de los 70 vi en esa pantalla La valija, una película de Enrique Carreras protagonizada por Malvina Pastorino y Luis Sandrini, basada en una obra teatral de Julio Mauricio. La historia es la de un matrimonio que, aunque se quiere, tiene dificultades para transmitir sus sentimientos, por lo que la rutina va corroyendo el vínculo. Una valija aparece siempre en cuadro como amenaza de que la mujer dejará al marido. Sin embargo, en una escena cercana al final, el hombre despierta y se da cuenta de que todo ha sido una pesadilla. Pocos finales me decepcionan tanto como que me digan que lo que vi o leí fue un sueño. Salí del cine enojada.

Suscribite para recibir un alerta cada vez que Claudia Piñeiro publique un nuevo artículo.

Y el enojo se convirtió en indignación cuando escuché en la radio que, a diferencia del resto del país, en algunas salas de “Capital”, como llamábamos nosotras a la Ciudad de Buenos Aires, el final era otro: no había sueño y la mujer efectivamente se iba. ¿Cómo podía ser eso? Es que, por entonces, en épocas del gobierno militar del general Agustín Lanusse, existía un organismo que se llamaba “Ente de calificación cinematográfico”, que tenía además un grupo de asesores “para la defensa de la familia y los valores morales de la comunidad”. ¡Glup! Ellos podían determinar cortes o prohibiciones de películas. También cambios antes de que fueran exhibidas, como el que propusieron en la de Carreras. Fue la primera vez que tuve contacto directo con la censura, y la consciencia de que alguien ostentaba el poder de definir qué se podía ver y que no. Incluso, de decidir qué espectadores estaban en condiciones de que les contaran una historia en la que una mujer abandona a su marido, aptitud del público determinada por una localización geográfica que cambiaba con sólo cruzar el puente Pueyrredón.

A lo largo de la dictadura militar, que se inició el 24 de marzo de 1976, también hubo censura. Varios libros para chicos se prohibieron con argumentos disparatados. El cuento “La planta de Bartolo” llevó al censor a prohibir el libro La torre de cubos, de Laura Devetach. Se trataba de un árbol de donde crecían cuadernos para que un niño pudiera escribir. Fueron cien los textos de Literatura infantil y juvenil prohibidos por la dictadura. La lista incluía “Un elefante ocupa mucho espacio”, de Elsa Bornemann, por relatar una huelga de animales. Y “Los zapatos voladores”, de Margarita Belgrano, porque un cartero, cansado de tanto caminar, dice basta y tira los zapatos al aire.

Los argumentos que aparecen en los decretos de censura fueron que tenían simbología confusa, ilimitada fantasía, objetivos no adecuados para el hecho estético o cuestionamientos ideológicos sociales; que llevaban a la destrucción de “los valores tradicionales en el campo de la literatura infantil”; que podían producir “conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella”; que tenían “finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo”. Desde María Elena Walsh a El principito, libros y autores asustaron a los dictadores, y no les tembló la mano a la hora de prohibir.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateLo cierto es que entonces, por muy descabellados que nos hayan parecido los argumentos esgrimidos, a quienes gobernaban el país no les importaba que se dijera que ejercían censura. Incluso se vanagloriaban. En cambio, hoy, aunque los argumentos siguen siendo igual de descabellados, la palabra quema. Cada vez que aparece en boca de una artista, periodista u organización que defiende la libre expresión, quienes ejercen el poder y la propician se esfuerzan por demostrar que tal censura no existe. Se burlan, enojan, gritan y ofenden a quien sostenga lo contrario, intentando convencernos de que no, que entendimos mal, que estamos equivocados, que cómo tal o cual “zurdo”/“parásito del estado”/“fracasada” va a estar censurado si está hablando. Interpretan que, en todo caso, no es otra cosa que la consecuencia de que “no hay demanda”.

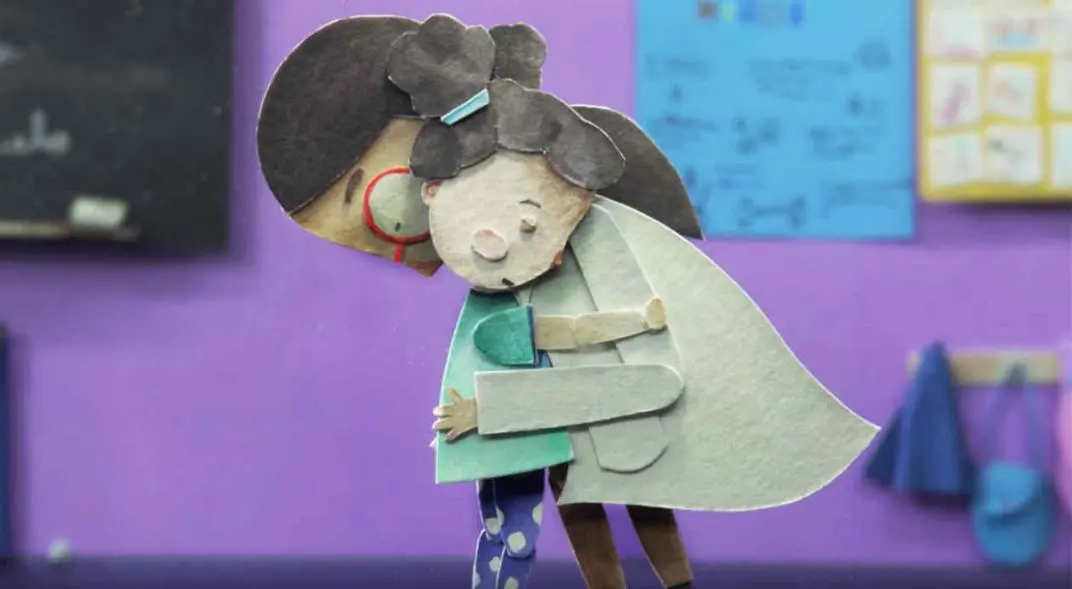

Sucedió hace unos días cuando dieron de baja de portales educativos contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), entre ellos la canción “Hay secretos”, del grupo Canticuénticos. Esa canción, con lenguaje amoroso y adecuado para el público infantil, habla de abusos. Y es valiosa que, en un juicio reciente en la ciudad de Zapala, Neuquén, una niña pudo denunciar que su vecino abusaba de ella después de que su hermana le cantara esa canción que había aprendido en la escuela. Parece que algunos le temen más a la ESI que a los abusos, tanto como para hacerla desaparecer de los portales educativos. Sin embargo, gracias a la inmediata y contundente presión social que la medida produjo, Hay secretos y algunos otros contenidos fueron repuestos en los portales con rapidez.

También quedó claro que abominan de la palabra censura, aunque no de ejercerla bajo nuevos nombres, cuando la actriz Cecilia Roth osó decir que cree que el Gobierno la practica, ya que en espacios oficiales no está permitido exhibir películas con determinadas temáticas o donde aparecen algunas artistas.

A partir de sus dichos, el mismo presidente de la nación salió a descalificar a Roth con datos falsos de concurrencia a la sala de teatro donde actúa. Y atrás de él se encolumnaron acólitos de mayor o menor relevancia pública, para ejercer el tipo de censura que funciona hoy: la horizontal, esa que no necesita un dictador, sino que la ejercen los pares. El objetivo siempre es el mismo: silenciar a la voz disidente. Pero si es censura, que no se note.

El periodista mexicano Javier H. Contreras Orozco en su libro La censura horizontal habla de una suerte de “poscensura”, en concordancia con la “posverdad”, donde el que prohíbe no es el que está arriba, sino el que está al lado. Se trata del acecho cotidiano en las redes sociales o comunidades digitales, que “busca callar otras voces, ejerciendo el poder y, sobre todo, generando miedo”, “su mecanismo consiste en el linchamiento”. Y sí, claro que es censura, con perdón de la palabra, una “brutal, injusta e incómoda, porque es anónima, en el mejor de los casos, o simplemente tiene rostros de intolerancia, vulgaridad y descalificación de nuestras ideas”.

Es importante tener en claro que esta nueva censura del siglo XXI, aunque sea ejercida al menudeo, no se trata de un fenómeno que surge por generación espontánea o como consecuencia de decisiones individuales. Son planes, son estrategias, son caminos trazados en busca de un objetivo. En Los ingenieros del Caos, Giuliano da Empoli le atribuye a Woody Allen una frase que, aunque no de manera textual, está en el espíritu de una escena de Crímenes y pecados, cuando Judah Rosenthal (Martin Landau) conversa con el rabino Ben (Sam Waterson): “Los malos, sin dudas, han comprendido algo que los buenos no saben”. Y el mundo de hoy nos demuestra que los buenos van perdiendo la contienda por varios cuerpos.

Ya en 2018, Daniel Arnaudo, asesor brasileño especializado en democracia y tecnología, publicaba en el portal de Center for International Media Assistance (CIMA) el informe titulado Una nueva ola de censura: ataques distribuidos a la libertad de expresión y de prensa. Allí, Arnaudo trabaja sobre las nuevas formas de aplicación y distribución –tanto en contextos autoritarios como democráticos– y advierte que son “insidiosamente difíciles de detectar y a menudo tan eficaces, si no más, que las técnicas de fuerza bruta de los agentes estatales que las precedieron”. También señala que el objetivo de estos ataques “no siempre es bloquear usuarios, contenidos o temas, sino atacar el discurso democrático y debilitar la confianza en instituciones como los medios de comunicación, otros gobiernos, la oposición y la sociedad civil”.

Arnaudo alerta acerca de que estas nuevas formas desafían las nociones convencionales de censura porque provienen “de múltiples fuentes, no solo del Estado, y se valen de ciudadanos cómplices e involuntarios para amplificar campañas que intimidan, confunden y, en última instancia, silencian.” Y recalca que no solo se necesitarán abogados para defenderse de estos ataques, sino nuevos actores: científicos de datos, expertos en seguridad digital, y grandes plataformas de redes sociales.

En cuanto al último punto, seis años después de esta publicación, está claro que las grandes plataformas no nos van a proteger de nada, así que me permito una utopía: necesitamos sumar a la defensa de la libre expresión un millonario “bueno”, porque hoy todo el dinero del mundo aplicado a lo tecno digital parece estar en otras manos.

El estudio de Arnaudo abarca cinco casos de formas de censura on line distribuidas (repartidas por distintos actores, en distintos lugares): Ucrania, Turquía, Filipinas, Bahréin y China. Probablemente, el caso que tiene más similitudes con el manejo de este mecanismo en nuestro país y sus alrededores sea el que el especialista llama “Troleo doméstico o cómo moderar el diálogo público”, y que ejemplifica con lo sucedido en Turquía.

Algunas características pueden sonarnos familiares: ataque a cuentas de la oposición en las redes sociales a través de trolls y bots; presentación de quejas en redes sociales contra cuentas que desafían al Gobierno para que la plataforma retire el contenido; hackeo a cuentas de periodistas, exposición de sus conversaciones privadas y datos personales al público; acciones legales contra periodistas por las noticias y artículos de opinión que publican.

Las más agredidas en el caso de Turquía, algo que se repite en nuestro país, fueron mujeres, en mayor medida con comentarios de carácter sexual, humillantes, intimidatorios, o incluso amenazas. Ejemplos por estos pagos abundan, de hecho Dolores Reyes, atacada por su libro Cometierra a fin del año pasado, sigue recibiendo amenazas.

Dice Arnaudo: “Estas redes han fomentado un clima de miedo, autocensura y suprimido la expresión social y política en línea en varios foros. (…) Turquía ofrece un ejemplo principal de cómo pueden funcionar los ataques distribuidos a la libertad de expresión y de prensa en un país que lucha por mantener una apariencia de sistema democrático”. Y concluye que estos ejércitos de cuentas son “una nueva y poderosa herramienta en el arsenal de la censura que los Estados pueden emplear ahora y, combinada con métodos más antiguos, puede ser un multiplicador de fuerza en términos de políticas e ideas, fomentando una esfera pública definida por la narrativa del régimen y menospreciando e incitando al miedo en cualquier oposición”. A la combinación de amenazas legales, físicas y en línea la llama “censura híbrida” y no duda de su eficacia para “silenciar a los medios, confundir a los usuarios y atenuar los efectos de la prensa crítica.”

Por su parte, en diciembre de 2024, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) junto a otras veinticuatro organizaciones presentaron, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe “Nuevas formas de censura estatal en América latina”. En el mismo se destacan tres características del fenómeno: narrativa oficial paralela para estigmatizar a la prensa, lenguaje estigmatizante de los dirigentes y tecnología como mecanismo social de vigilancia.

Es decir, que la palabra censura está censurada, pero se ejerce. ¿Qué hacer frente a esto? Mientras llega el millonario tecno digital de las fuerzas del bien (no confundir con las fuerzas del cielo), lo que queda es resistir. Cada quien sabrá hasta dónde puede hacerlo. Cecilia Roth o Lali Espósito demostraron que no son fáciles de amedrentar. Otras personas agredidas decidieron replegarse, una actitud que por supuesto se entiende, ya que están en juego el trabajo, la salud y la tranquilidad de las personas allegadas.

Uno de los más conmovedores ejemplos de resistencia en este sentido lo leí en Actos humanos, tal vez el mejor libro de la reciente premio Nobel Han Kang. El contexto de la ficción es un hecho histórico, transcurre en mayo de 1980, cuando la población de Gwangju se manifestó contra la dictadura de su país, Corea del Sur, y fue masacrada.

El capítulo acerca de la censura se llama “Las siete bofetadas”. Eunsuk es una joven editora que está encargada de llevar los manuscritos a la “Oficina de Censura” y buscarlos cuando ya están intervenidos. Tiene la mejilla destrozada porque recibió siete bofetadas al negarse a delatar a un traductor perseguido por el régimen. Las galeradas suelen regresar con algunos párrafos tachados con tinta negra. Pero esta vez es distinto: más de la mitad de las líneas de las primeras páginas están tachadas; en las páginas que siguen, tacharon la mayoría del texto; sobre el final, como si tachar hubiera sido poco, la tinta negra fue pasada a rodillo sobre la página entera. Supo que, dadas las condiciones, esa antología de teatro no podría publicarse. El día que se reúne con Seo, el autor del libro, se siente apesadumbrada. Ella no hizo los cortes pero tiene que informárselos. El dramaturgo pasa las páginas, sabe que las tachaduras no sólo invalidan la salida del libro sino que cuando la obra sea representada tendrá que respetarlas o la prohibirán. Ella se disculpa, está a punto de llorar; él le dice que no se ponga así y que no tiene por qué disculparse, ella no es responsable. Un tiempo después, reciben en la editorial la invitación para el estreno de la obra y se preguntan cómo habrá hecho Seo para burlar la censura. La publicación del libro, que iba a coincidir con el estreno, se había frustrado por los cortes y no entendían de qué modo ese texto amputado podía ser representado. Eunuk va a la función con su jefe. En la sala hay policías. Ella no se atreve a pensar qué podría pasar, teme que Seo será detenido no bien los actores pronuncien las palabras prohibidas. Sin embargo, el artista redobla la apuesta: cada personaje a su tiempo, cuando le toca decir un parlamento prohibido, mueve los labios como si lo estuviera diciendo pero sin emitir sonido. Eunuk puede leer esos labios de inmediato, porque conoce el manuscrito de memoria: “No pude celebrar tus funerales cuando te fuiste y ahora mi vida es un funeral”.

La platea pasa por un primer momento de perplejidad y luego se concentra en tratar de leer los labios de los actores. Sobre el escenario, una mujer mueve los suyos lanzando gritos ahogados. Un hombre agita los brazos en el aire y también aúlla en silencio: “Las flores primaverales, los sauces, las gotas de lluvia y los copos de nieve se convirtieron en templos”. Un grupo de actores en cuatro patas siguen a un niño que entra en escena con una calavera abrazada al pecho. Todos lanzan quejidos: “Sin limpiarse las lágrimas que le caen como pus caliente, Eunuk abre mucho los ojos. Observa con fijeza la cara del niño que mueve los labios en silencio”.

La escena silente que describe Han Kang es de una potencia extraordinaria. Y nos invita a encontrar el propio camino para burlar la censura, aquella de la que se jactaban o esta nueva forma que no quieren que llamemos con ese nombre. La respuesta, según Arnaudo, debe ser colectiva. Y entregada de manera distribuida, del mismo modo en que entregan los ataques, sin olvidar que hay herramientas como Internet que sirven tanto para el opresor como para el oprimido.

Sin embargo, creo que aunque es cierto que compartimos herramientas que ellos manejan mejor y con más dinero, también contamos con algunas que el censor no posee. Tal vez, una de las más efectivas sea el arte. El poder del arte y de los artistas no se mide en cuántas entradas se venden para una función de teatro, por eso lo subestiman. Y, hasta ahora, ante la ausencia de otros líderes, parece ser el grito silencioso con el que podremos resistir.