Donald Trump busca recuperar el control del Canal de Panamá

El presidente electo de Estados Unidos vuelve con ideas expansionistas. Qué posibilidades tiene de concretarlas y cuáles son los planes que involucran a Canadá y Groenlandia.

Si la noticia principal fue el retorno del trumpismo a la Casa Blanca, que se consumará en la asunción del próximo 20 de enero, el fin de año nos deja un Donald J. Trump envalentonado, pretendiendo –al menos discursivamente– recuperar el control del Canal de Panamá. ¿Golpea en la mesa para negociar mejores tarifas? ¿Busca movilizar a su base político-electoral de cara a la asunción? Hay motivos históricos y recientes que nos pueden ayudar a comprender mejor esta nueva bravuconada del próximo presidente de la (todavía) principal potencia de este planeta.

“No existe ninguna posibilidad por este presidente de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política del canal de Panamá de manos panameñas. Si por ahí viene la intención de hablar, pues no hay nada que hablar”, dijo el presidente de Panamá, José Raul Mulino, en conferencia de prensa el pasado jueves 27 de diciembre. Era su segunda declaración pública de la semana en relación al mismo tema. Todo comenzó el sábado 21 de diciembre por la noche: en su red social, Truth Social, Trump caracterizó al Canal como un activo nacional vital. “Las tarifas que cobra Panamá son ridículas, especialmente sabiendo la extraordinaria generosidad que ha sido otorgada a Panamá por EEUU. Esta completa estafa a nuestro país cesará de inmediato”, posteó el dirigente republicano.

Al día siguiente, Trump llevó el tema a un mitin realizado en la ciudad de Arizona. “Se dio una garantía a Panamá y su pueblo, pero tienen que tratarnos con justicia. Y no nos han tratado con justicia. Si no se siguen principios, tanto morales como legales, de este magnánimo gesto de dar, entonces exigiremos que se devuelva el Canal de Panamá a los Estados Unidos de América. En su totalidad, rápidamente y sin cuestionamientos”, expresó Trump antes de un aplauso cerrado de los presentes en AmericaFest, una conferencia de cuatro días dirigida por el grupo conservador Turning Point USA. Allí desmenuzó algunos puntos nodales de lo que llamó una revolución del sentido común que traería aparejada su segundo arribo a la Casa Blanca, entre los cuales se destacan: “poner fin a lo woke” y “acabar con la locura transgénero”. Como se ve, una batalla de ideas que también se viene cocinando en ámbitos como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), puntal de la internacional reaccionaria de la que habla Juan Gabriel Tokatlian.

Si te gusta Mundo Propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

Una historia

El 3 de noviembre de 1903 Panamá declara su independencia de Colombia. “Impaciente por construir el Canal, Roosevelt apoyó el movimiento independentista de Panamá”, se sincera la propia página oficial sobre la trama política detrás de la imponente estructura inaugurada formalmente en agosto de 1914 bajo el auspicio del gobierno estadounidense. Panamá recibió un pago de USD 10 millones luego de la ratificación de los tratados tras los que comenzó la obra.

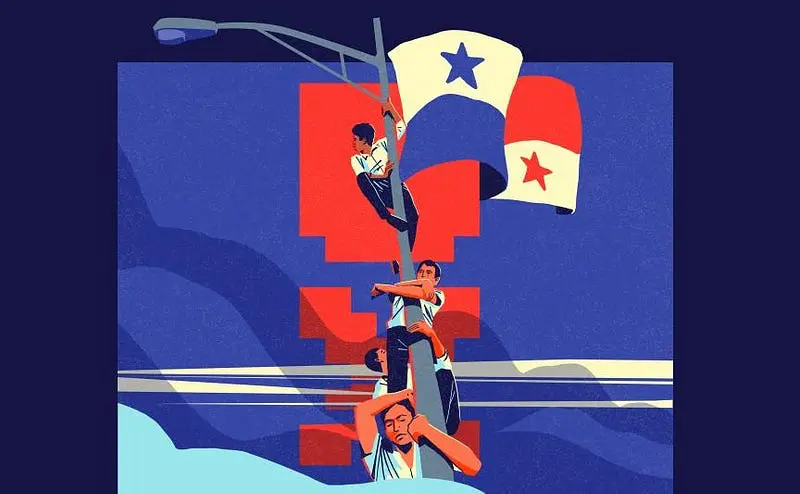

Casi cincuenta años después, el 9 de enero de 1964, movilizaciones antiestadounidenses son ferozmente reprimidas con un saldo de 22 muertos. Aquella jornada, popularizada posteriormente como el Día de los Mártires, fue uno de los detonantes para comenzar a negociar una transferencia total a manos panameñas que terminó dándose recién a fines del siglo, en diciembre de 1999. El acuerdo entre el general Omar Torrijos y Jimmy Carter –fallecido este fin de semana– se firmó veinticinco años antes, en 1977.

“Y es que ser anti-yanqui era parte de la naturaleza del panameño. No creo haber conocido a nadie que no lo fuera, incluso en la escuela privada y religiosa en la que estudié”, cuenta sobre las jornadas del 64 Kairo Abello, que entonces formaba parte del Centro de Estudiantes del Colegio La Salle. “La presencia de Estados Unidos, la influencia de Cuba y de la Unión Soviética hacían un cóctel explosivo en plena Guerra Fría y cada tanto estallaban protestas de todo tipo”, reseña el contexto de la época en Utopix. En ese marco se da el intento de izamiento por parte de estudiantes de la bandera panameña en La Zona, el territorio dominado por los gringos. Lo que sigue es conocido.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

Sumate“Al llegar al área colindante a la Asamblea Nacional nos encontramos con una gran multitud: algarabía, gritos, ambulancias, humo de gas lacrimógeno o de una que otra molotov. En la retaguardia vi alguna patrulla de la Policía Nacional en una actitud pasiva. No reconocí, entre la gente, a ningún político o diputado. Avancé hasta llegar al frente. De un lado de la avenida la gente tiraba piedras. Al otro, atrincherados, estaban los soldados norteamericanos fusil en mano”, retrata Abello aquel instante, en el que tenía apenas 15 años. Con esas escenas en la mente uno comprende mejor la verba de Mulino: ha costado sangre, sudor y lágrimas al país, dijo sobre el canal, no como una metáfora, sino como una realidad.

A la línea de tiempo que ensayamos acá le falta un año importante en el vínculo entre ambas naciones: 1989. En diciembre de ese año el presidente George H. W. Bush ordenó una invasión de Panamá para derrocar al líder panameño Manuel Noriega, luego juzgado y condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Más de 27 mil soldados estadounidenses ingresaron a Panamá con aeronaves de combate, tanques y artillería pesada, causando más de 500 muertes de acuerdo a los registros oficiales –la cifra cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, para quienes hubo más víctimas–. En 2016 Panamá creó la Comisión 20 de Diciembre de 1989, cuyo nombre hacía alusión a la fecha de inicio de la operación. “Requerimos saber cómo murieron, dónde están sus cuerpos, cuántos fueron, para sumar todas las expresiones del dolor vivido, asumirlas como sociedad”, declaró entonces el rector de la Universidad Santa María La Antigua, Juan Planells, a cargo de la Comisión. La Comisión sigue activa: en mayo de 2024 entregó muestras de restos óseos de personas fallecidas en aquellas jornadas para realizar pruebas genéticas en Guatemala.

Un presente

“Son absurdas esas declaraciones”, enfatizó ante Blu Radio de Colombia la expresidenta panameña Mireya Moscoso, haciendo referencia a los dichos de Trump. “Los panameños podemos pensar diferente en muchos aspectos, pero cuando se trata de nuestro canal y nuestra soberanía nos unimos todos bajo una misma bandera”, reza una carta que Moscoso firmó junto al actual titular del Ejecutivo, Mulino, y a otros expresidentes como Martín Torrijos –hijo de Omar– y Ernesto Pérez Balladares. El canal “es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible”, sigue la declaración, conocida tras una reunión de sus firmantes en el Palacio de Las Garzas, la sede del gobierno panameño. La idea de todo el arco político del país: cerrar filas frente a la amenaza externa.

Trump no solo se quejó de los aranceles que pagan los buques estadounidenses: también habló de una mayor presencia china en el canal. Lo hizo, como nos tiene acostumbrados, con la metodología de no mostrar pruebas que respalden esos dichos. “No hay absolutamente ninguna injerencia ni participación china en nada de lo que tiene que ver con el canal de Panamá”, contestó Mulino. La obsesión no se tomó receso ni siquiera con el brindis navideño: “Feliz Navidad a los maravillosos soldados chinos que operan de manera amorosa e ilegal el canal de Panamá”, posteó Trump en Truth Social.

Más tarde se enfocó en otros dos asuntos relacionados a su ambición expansionista. “Si Canadá se convirtiera en nuestro estado número 51, sus impuestos se reducirían en más del 60%, sus negocios duplicarían inmediatamente su tamaño, y estarían protegidos militarmente como ningún otro país en cualquier parte del mundo”, enfatizó tras llamar “gobernador” al primer ministro Justin Trudeau. En lo que respecta a Groenlandia, isla que pertenece a Dinamarca, Trump afirmó que “para los objetivos en seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la posesión y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta”. En 2019, durante su primera presidencia, el magnate republicano había anunciado su idea de comprar la isla, que no está a la venta.

En relación a China, ya detallamos en una edición previa de #MundoPropio la puja abierta entre la naciente segunda administración de Trump y el gigante asiático a raíz de la reciente inauguración del megapuerto de Chancay, en Perú, que cuenta con un 60% de capitales chinos y cuya puesta en marcha acortará hasta en diez días el viaje marítimo a Shanghai, sin tener que pasar por Estados Unidos. Pero hay un elemento adicional a tener en cuenta en la ecuación: Panamá fue en 2018 el primer país latinoamericano en adherirse a la Franja y Ruta de la Seda, el ambicioso plan de infraestructura promovido por Beijing para países periféricos. Apenas un año antes, en 2017, el país centroamericano rompió relaciones con Taiwán.

La designación de Mauricio Claver Carone como enviado especial del Departamento de Estado para América Latina va en consonancia con la disputa con China por su creciente influencia latinoamericana. “Mauricio conoce la región y sabe cómo anteponer los intereses de Estados Unidos”, dijo el presidente electo tras la nominación. Apenas semanas antes, cuando Xi Jinping inauguró con la presidenta peruana Dina Boluarte el megapuerto de Chancay, Claver Carone había hecho importantes declaraciones a la agencia Bloomberg. “Cualquier producto que pase por Chancay o cualquier puerto de propiedad o controlado por China en la región debería estar sujeto a un arancel del 60%, como si el producto fuera de China”, dijo en ese momento, amenazante. El premio fue ponerlo a trabajar en un importante cargo en la cancillería de otro nacido en Miami: el también halcón antichino Marco Rubio.

Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, se metió en el debate. “Hemos observado que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha emitido una declaración abierta al respecto. Subrayó que cada metro cuadrado del canal de Panamá y su área adyacente pertenece a Panamá y que la soberanía e independencia del país no son negociables. Añadió que las tarifas no son un capricho y que el canal no tiene control, directo o indirecto, de ningún poder”, dijo la portavoz en apoyo a su socio centroamericano. Un alineamiento que enciende las alarmas en Mar-A-Lago, donde Trump ultima detalles para su segunda temporada en Washington.