Si a usted le sobra una mano átele los cordones a Allende

En julio de 1973 la experiencia de los Cordones Industriales de Chile parece llegar a su fin ante la inminencia del golpe de Pinochet.

El 24 de julio de 1973 se reunió la recientemente creada Coordinadora Provincial de los Cordones Industriales de Chile. Una semana antes se había creado y elegido a sus autoridades en una asamblea.

Los cordones industriales tenían su breve pero intensa historia como modo de autoorganización obrera durante el gobierno de Salvador Allende. Nacidos al calor del conflicto social y político de 1972, tuvieron su epicentro en los grandes enclaves industriales de Chile. Duraron unos once meses, apenas, pero alcanzaron a dejar una huella más profunda en las memorias de la resistencia obrera. La historia de los cordones la cuenta Franck Gaudichaud en Mil días que estremecieron al mundo, una historia del gobierno de la Unidad Popular en Chile (que homenajea a otros días que también estremecieron al mundo).

La autoorganización aparece como una reacción defensiva de los propios trabajadores frente a las huelgas patronales de octubre de 1972 que deriva en lo que se llamará el octubre rojo chileno. Gaudichaud incorpora dos conceptos diferentes para ver el mismo fenómeno: el cordón en sí para referirse a la concentración industrial con sus barrios populares; y el cordón para sí, que designa la la coordinación de los trabajadores de la zona, consciente y movilizada. A estos últimos nos referiremos entonces.

Si te gusta Un día en la vida podés suscribirte y recibirlo en tu casilla cada semana.

El año 1972 se caracteriza por grandes manifestaciones colectivas de los movimientos sociales, tanto de izquierda como de derecha. El gobierno de Unidad Popular se debate entre dos polos, dentro de la decisión de una vía pacífica hacia la construcción del socialismo: “avanzar sin transar” o “consolidar para avanzar”. Los sectores más moderados del Partido Comunista y el Partido Socialista, el propio Allende, y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) sostienen esta última idea, que se traduce en un intento de buscar el diálogo con la Democracia Cristiana a toda costa. Ese diálogo tenía una contrapartida. Para conseguirlo había que frenar el proceso de expropiaciones y ocupaciones de fábricas que corrían en paralelo como parte del conflicto. La correlación de fuerzas, asegura esta parte, todavía es desfavorable para el gobierno. El otro polo, promovido por el ala izquierda de los mismos sectores y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) sostenía la necesidad de ampliar la intervención económica del gobierno en las empresas, a través del Área de Propiedad Social (APS).

Los partidarios del gobierno de la Unidad Popular acordaban en los fines. Construir una sociedad socialista, antiimperialista, humanista e igualitaria. Cómo y a qué velocidad hacerlo, en cambio, era materia de conflicto.

Hacia fines de agosto, un aumento sostenido de los precios, especialmente de artículos de primera necesidad, genera desconcierto en los barrios populares y también violentas manifestaciones de estudiantes y comerciantes. Empieza la crisis más grave del Gobierno, hasta entonces. Tienen lugar los primeros atentados, demostraciones de fuerza de grupos de extrema derecha y se pone en marcha un intento de golpe de Estado que no prospera, el Plan Septiembre. Empieza una nueva etapa de la lucha de clases. Cualquiera que haya visto La batalla de Chile, de Patricio Guzmán, puede dar fe.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateA la par del conflicto con las patronales, el gobierno de Unidad Popular enfrenta también desafíos de lo que considera su propia base social, los trabajadores. Las tomas de fábricas se convierten en algo más que una herramienta de lucha. Bajo la influencia del MIR, el movimiento de pobladores (que nuclea a colectivos de sectores urbanos que vivían en las periferias de las ciudades, bajo condiciones de gran precariedad económica) realiza varias acciones radicales en el centro de Santiago de Chile. Hay bloqueo de caminos, movilizaciones que terminan en tomas de tierras y ocupación de ciertos edificios gubernamentales a modo de protesta por la velocidad de las reformas.

Este es el contexto en el que los trabajadores buscan un nuevo espacio de coordinación para sus luchas con otros sectores. Y en esa búsqueda, nacen los Cordones Industriales (para sí).

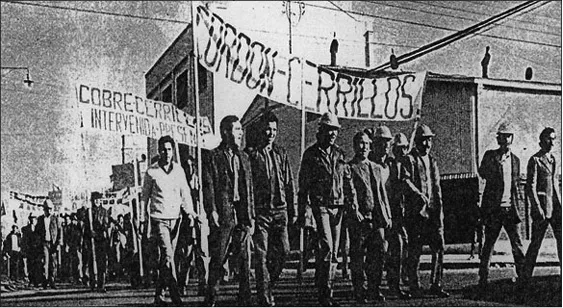

Nacen donde está la clase obrera, en los grandes cinturones industriales de Santiago, que crecieron al calor de la industrialización de las dos décadas anteriores, cuando el “gran Santiago” pasa de 1.400.000 habitantes a 2.860.000. En torno a las rutas (las actuales Panamericana Norte y Sur) que unen la capital chilena con el resto del país se articulan los cordones industriales. Las empresas se instalan siguiendo esa traza y allí se consolidan los grandes ejes industriales de Vicuña Mackenna, Cerrillos y Macul. Entre junio y septiembre se consolida el cordón Cerrillos-Maipú como Cordón Industrial para sí, es decir, no como mera existencia en el territorio sino como un modo de autoorganización, consciente y movilizada, de la clase trabajadora del lugar.

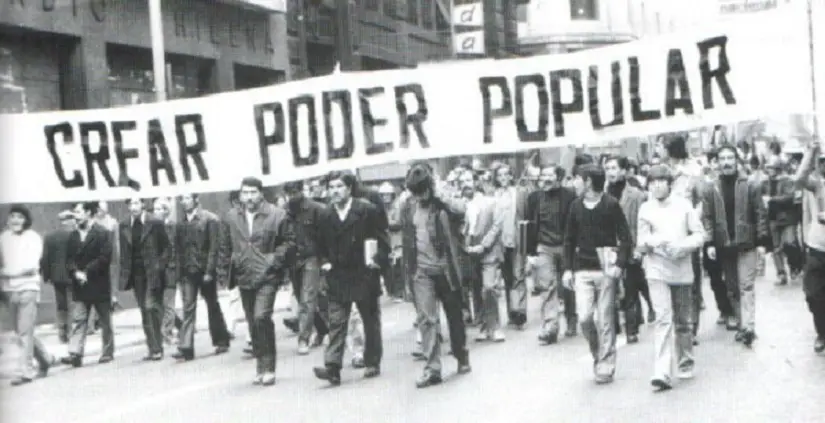

El cordón de la rebeldía, así se lo llamará, reactiva la movilización obrera en torno a las fábricas de Perlak (alimentos), Polycron (química industrial) y El Mono (aluminio). Después de un mes de huelgas, tomas y movilizaciones, hacia fines de junio se crea formalmente el Cordón Industrial Cerrillos Maipú. El 29 de junio debuta en la escena nacional de gran escala, con una enorme movilización “que hace temblar a toda la comuna, a la prensa nacional, a la dirección de los partidos, al gobierno y a los propietarios de fábricas de Maipú”. Cerca de 18 sindicatos diferentes de la zona coordinan la marcha, se levantan barricadas en los accesos, participan trabajadores, pobladores y campesinos. A su paso van cortando los accesos a otras fábricas para que sus trabajadores puedan también sumarse. El diario El Mercurio alerta a sus lectores sobre el peligro del ascenso del extremismo marxista. Días después, el Cordón marcha también contra ese diario.

La modalidad se expande a otras áreas industriales mientras todo camina hacia la crisis de octubre. La inflación se duplica, comienzan los faltantes de repuestos y crece el mercado negro. El gobierno de la Unidad Popular se ve amenazado. Las clases medias, la pequeña burguesía y sus intelectuales toman distancia del gobierno. El ala moderada del gobierno insiste en la necesidad de negociar con algún centro político que, todo el tiempo, se le escapa. Y, del otro lado, el movimiento obrero en sus diversas formas presiona por más velocidad y profundidad de las reformas.

El Plan Septiembre se pone en marcha. Allende denuncia un intento de golpe de Estado que efectivamente existe. Oficiales de alto rango se declaran en contra del gobierno. La Confederación de Dueños de Camiones (Coduca) lanza un paro de actividades ilimitados, lo que detiene la distribución de productos por completo. Grupos fascistas como Patria y Libertad cometen atentados contra las industrias del APS y sedes de partidos de izquierda. Los partidos de oposición y los grandes propietarios industriales, dice el texto, logran arrastrar a su molino a la pequeña burguesía industrial, importantes sectores de las capas medias y representantes del gran comercio. El país se divide en dos bloques.

En el otro bloque, las bases desbordan a las dirigencias. El desafío de las clases dominantes tiene su eco en las fábricas. Como consecuencia se reactiva una dinámica real de poder popular constituyente en las fábricas que rápidamente pone en cuestión la estrategia del gobierno pero también del sindicalismo, que no logra contener en sus términos la movilización. Los Cordones Industriales aparecen como una novedad, un método más directo, más democrático, para elegir autoridades, proponer acciones y llevarlas a cabo.

Durante ese octubre más de 60 empresas se integran al sector estatizado luego de las tomas. Cerca del 20% de las empresas nacionalizadas durante el gobierno de Allende lo hacen ese mes. Los Cordones comienzan también a coordinarse entre sí y con otras luchas, como las de los pobladores, los campamentos organizados y los estudiantes. La autoorganización obrera se vuelve necesaria para dar la batalla por la producción, a la que es convocada por el Gobierno. Pero que luego buscará desarticular.

El gobierno de Allende logra pasar octubre sin caer. La movilización en la calle resulta fundamental en la defensa del Gobierno. Entre las múltiples coordinaciones que surgen durante ese octubre, algunos se convierten efectivamente en Cordones Industriales. Pero no son tantos los que luego consiguen funcionar de manera estable y continua. En el Gran Santiago, apenas cuatro o cinco: Cerrillos Maipú, Vicuña Mackenna, O´Higgins y Macul. Los documentos de la época hablan de cerca de 100.000 trabajadores organizados pero algunas estimaciones mencionan que no son más de 30.000 los trabajadores identificados con la participación en los Cordones.

Pero, independientemente del número, en los Cordones aparece algo nuevo. Sin encargarse directamente de la dirección u organización de la producción, han sido un engranaje importante. Apoyan desde el exterior las tomas de otras fábricas, facilitan el transporte de trabajadores, organizan brigadas (pobremente armadas) para defenderse. Y fundamentalmente promueven el encuentro entre dirigentes sindicales. Pero, mostraron un pedacito de esa sociedad posible que quieren construir. No se puede negar, dice Gaudichaud, “que durante el octubre rojo chileno varios de los fundamentos de la acumulación del capital y de la propiedad privada de los medios de producción son puestos en discusión, transitoriamente”. Así que la respuesta será igual de escandalosa que lo que los Cordones acaban de demostrar.

Al genio no se lo puede volver dentro de la lámpara. Lo sabe Allende, que también debe decidir por profundizar el conflicto o intentar una conciliación. Toma el segundo camino. Ofrece un nuevo gabinete, dirigido por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Prats, un militar constitucionalista. Las primeras medidas confirman el nuevo intento conciliador con la clase patronal para buscar desactivar un nuevo conflicto.

A principios de 1973, el gobierno presentó el proyecto Prats-Millas (este último, ministro de Economía) para intentar destrabar el conflicto en el Parlamento que venía desde 1971. El proyecto establece una primera lista de 54 empresas que pasarían al área social o mixta y una lista de otras 38 sujetas a acuerdos específicos en el Parlamento. Representaba una señal de moderación hacia la Democracia Cristiana, las clases medias y las dominantes, y le daba al Gobierno una salida constitucional al conflicto.

La estrategia conciliadora es rechazada por el ala más radical del PS, el MAPU y el MIR, que lo consideran una claudicación frente a los patrones. El impacto sobre los Cordones Industriales es devastador, especialmente en el vínculo entre el campo partidario y el movimiento sindical. Son los propios sindicalistas y militantes de la Unidad Popular los encargados de transmitir algunas de las órdenes más amargas, como la restitución de las empresas ocupadas o la necesidad de moderar el conflicto social. Sin oponerse abiertamente al gobierno, todos los cordones rechazan la política de devolver una parte de las empresas ocupadas durante el conflicto de octubre. El distanciamiento entre el Gobierno y las bases movilizadas en torno a la idea de un nuevo poder popular abrió un camino definitivo hacia la ruptura.

La idea de un poder popular constituyente se volvió cada vez más incómoda para el gobierno de Allende. El propio presidente se ve en la necesidad de aclarar, en varias entrevistas, que mantiene el respeto por los dirigentes y el aprecio por los cordones industriales. Pero que el poder de decisión está en manos del Estado. El fantasma del poder dual, el soviet, ronda los debates de la vía chilena al socialismo.

Pero creer que había allí algo más que una potencialidad, que un pequeño embrión de una posibilidad, es comprar la imagen distorsionada que dos sectores tienen sobre los Cordones. Los primeros, los propios militantes de esos espacios que –como cualquiera de nosotros– se sospechan más de lo que efectivamente reúnen. Los segundos, las clases dominantes, que inician a través de medios de comunicación una campaña que prepara el terreno ideológico para el golpe militar de 1973.

Mientras tanto, la realidad de los Cordones es otra. Los debates en torno a la cuestión del poder popular, sumado a las luchas fratricidas entre y al interior de las organizaciones de izquierda, frenan el ímpetu innovador de las organizaciones. El gobierno, pero también los partidos y la CUT, buscan la manera de institucionalizar la actividad de los Cordones. Estos, a la vez, radicalizan sus posturas a la búsqueda de la autonomía original que los vio nacer. De fondo, aunque parezca abstracto, sigue latente el debate por el poder popular. ¿Es posible? ¿Cómo se complementa con el poder estatal? ¿Conviven? (Lo ha teorizado Lenin, ha escrito un libro muy importante el teórico marxista boliviano René Zavaleta Mercado, al respecto).

En su mensaje al Congreso, en marzo de 1973, Allende reitera la necesidad de transferir poder político hacia las organizaciones populares pero, en contraparte, estas deben integrarse a un nuevo “Estado popular”. Dos meses después, los presidentes de las cámaras del Parlamento emiten una declaración conjunta señalando “que se habla abiertamente por los más altos representantes del Ejecutivo de la constitución de un poder popular. Esto significa de hecho crear un ejército paralelo en el cual están interviniendo numerosos extranjeros, lo que resulta a todas luces intolerable”. Y si existe un poder militar semejante, ¿quién podrá detenerlo? Las Fuerzas Armadas.

Las elecciones de marzo no consiguen, para la oposición, los dos tercios que necesitan para destituir a Allende. Entonces habilitan la vía armada. A fines de junio, militares rebeldes rodean La Moneda y toman el Ministerio de Defensa. Allende convoca a sus partidarios a ocupar las fábricas y salir a la calle. Los Cordones, pero también el resto de las organizaciones, responden al llamado. Los obreros se dirigen a las fábricas y las ocupan masivamente. Los niveles de coordinación son inéditos. Cerrillos consigue convocar a delegados de 80 fábricas sólo en una mañana y las movilizaciones se disparan en todo el país. El intento de golpe, conocido como el Tancazo, fracasa en el corto plazo. Pero le sirve a las Fuerzas Armadas para evaluar los obstáculos que tendrán luego. Lo escribe en su biografía uno de los militares que contribuyeron a repeler el golpe: “Los extremistas mostraron sus dispositivos en los cordones y las armas que poseían, lo que fue una lección crucial para el futuro”. Su nombre es Augusto Pinochet.

Luego del Tancazo se profundiza la construcción de un presunto ejército armado de los cordones industriales, capaz de cercar las ciudades del país y fundamentalmente los espacios urbanos hasta entonces reservados a las clases dominantes. El centro de Santiago, el barrio alto, se muestra como “la presa fácil de un peligroso poder popular”. La psicosis del cerco, alimentada por la oposición y su prensa, crece en el seno de la oligarquía chilena y de una parte de su clase media. El Mercurio sostiene que “las bases de operaciones del marxismo están apoyadas por campamentos ubicados estratégicamente al lado de importantes arterias”, lo que les permitiría llegar rápidamente a cualquier barrio de Santiago que se propusieran ocupar. El diario del opositor Partido Nacional, Tribuna, publica en tapa el título: “Si a usted le sobra una mano, átele los cordones a Allende”, una denuncia contra un presunto plan del MIR para establecer una dictadura popular marxista. Los dirigentes opositores multiplicaron ese tipo de declaraciones, acusando al gobierno de Allende de promoverlos.

Veinte días después del Tancazo se regulariza la situación de las pocas empresas que fueron tomadas durante el conflicto. El 18 de julio por la tarde se reúnen los dirigentes de los cordones O’Higgins, Cerrillos, Santiago Centro, Mapocho-Cordillera y Vicuña Mackenna y forman la Coordinadora Provincial de los Cordones Industriales de Chile (CPCI). Es una asamblea larga y el clima es distinto. Se huele el aroma del repliegue y la posibilidad del aislamiento. Están en pie de guerra con el Gobierno, alejados de la CUT y el PC pero, al mismo tiempo, consiguen algunos avances que le arrebatan, con movilización, al Gobierno. Se estatizan algunas de las empresas tomadas en los siguientes días (Iseas, Cristalerías, Toro y Artela, por ejemplo). El Cordón Santiago Centro logra, con movilización, sacar de prisión al interventor estatal de un banco del centro de la ciudad. La fábrica Lucchetti, de alimentos, que inicialmente no estaba considerada en la lista de estatizaciones se suma luego de la toma de sus trabajadores. Designan a Pablo Muñoz, de 24 años, como interventor por parte de los Cordones Industriales y el gobierno de Allende lo confirma.

Después de la movilización de Cerrillos lo hace Vicuña Mackenna para presionar al gobierno e intentar no devolver las fábricas ocupadas. La zona controlada por el Cordón es grande y está protegida, hacia ese mediodía, por cinco barricas. Por un instante, dice el texto, “los militantes del poder popular pueden proclamar que el Cordón Industrial Vicuña Mackenna es territorio libre de los trabajadores”. Pero para la tarde el sueño entra en declive. El Estado ordena la represión e interviene Carabineros. El saldo es de varios heridos y un militante muerto. Es una de las últimas acciones relevantes y masivas protagonizadas por la fuerza de trabajadores organizados bajo este formato. A partir de entonces los conflictos se reducen a la situación de no más de 30 o 40 empresas. La falta de apoyo del resto de la izquierda abre un período de aislamiento de los Cordones del que ya no logrará salir. El 24 de julio, en otra reunión de la recientemente creada Coordinadora Provincial de los Cordones Industriales, el presidente del Cordón Vicuña Mackenna afirma que luchan por la conquista del poder. En paralelo, ese mismo día, el gobierno de Unidad Popular intenta una vez más un acercamiento al diálogo con la Democracia Cristiana. La vía de los Cordones parece cerrada.

Cuando sobreviene el golpe, en septiembre, el fantasma del poder armado de los Cordones aparece como lo que siempre fue: un mito. La existencia de quince mil peligrosos guerrilleros extranjeros, una imagen elaborada por la propaganda de la dictadura pinochetista, fue desestimada por todas las investigaciones históricas posteriores. La dictadura que encabeza Augusto Pinochet no desactiva solo esta experiencia sino cualquier otra de organización, sea radical o moderada.