“One Big Beautiful Bill”: la súper ley presupuestaria de Trump enfocada en Defensa

Le quita fondos a Salud, Vivienda y al Departamento de Estados, y proyecta un aumento de gasto en Seguridad.

RADAR

Trump: hablemos de plata

En los últimos días, el panorama presupuestario de Estados Unidos ha estado marcado, en primer lugar, por la discusión que generó el pedido de Donald Trump para 2026 y, posteriormente, por la aprobación en la Cámara de Representantes de la “One Big Beautiful Bill” (posta que se llama así la ley, se podría traducir como “Una gran y hermosa ley de facturas”) que establece, en más de 1000 páginas, reformas en impuestos y fija el gasto para el año próximo. Se trata de una pieza legal que prolonga los recortes fiscales de 2017, elimina impuestos sobre propinas y horas extra, amplía exenciones al impuesto sobre herencias, y destina más de 50.000 millones de dólares a seguridad fronteriza, incluyendo más construcción del muro con México.

¿Qué hay de nuevo en esta ley?

- Aumento en Defensa y Seguridad: Se proyecta un incremento considerable en el gasto para el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se habla de un aumento del 13.4% para Defensa, alcanzando los USD 961.6 mil millones para 2026 (frente a USD 848.3 mil millones en 2025), y un aumento del 64.9% para el DHS, llegando a USD 107.4 mil millones (desde USD 65.1 mil millones en 2025). Estos fondos adicionales se destinarían a la modernización de la defensa, la protección fronteriza y otras iniciativas geoestratégicas como el super domo que Trump desea hacer.

- Recortes en Programas Internacionales y Domésticos: La propuesta contempla recortes sustanciales en programas internacionales y discrecionales. Se mencionan recortes del 83% en fondos para programas internacionales, eliminando miles de millones de dólares destinados a desarrollo, promoción de la democracia y respuesta a desastres globales. A nivel doméstico, se prevén eliminaciones o profundos recortes en instituciones y programas justificados por duplicación, ineficiencia o desalineación ideológica con las prioridades federales. Por ejemplo, se propone un recorte de USD 19.3 mil millones del presupuesto del Departamento de Energía, incluyendo fondos para iniciativas de energía limpia.

- Políticas Migratorias: Se asignan fondos significativos para la seguridad fronteriza, incluyendo USD 500 millones adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados, y USD 766 millones para tecnología de seguridad fronteriza. También se prevé una tarifa de USD 1.000 para los migrantes que soliciten asilo.

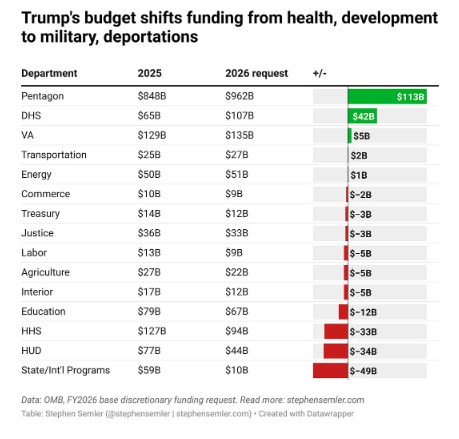

Stephen Semler, experto en gasto militar de Estados Unidos, elaboró una tabla que compara lo solicitado para 2026 con lo aprobado para 2025 para cada uno de los 15 departamentos que conforman el gabinete federal. Como se puede observar, el mayor incremento solicitado es para el Pentágono (más de 113 mil millones) y el mayor recorte cae sobre Departamento de Estados y los Programas Internacionales (49 mil millones). ¿Qué otros departamentos salen perdiendo? Hay dos: el de salud y el de vivienda y construcción. La señal parece clara: más cañones, menos manteca.

Si te gusta Mundo Propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

Para reducir los costos, los republicanos recortaron casi 800.000 millones de dólares a Medicaid, y otros cientos de miles de millones en asistencia alimentaria y créditos fiscales a energías limpias. Aun así, el proyecto aumentaría la deuda estadounidense en 3,3 billones de dólares en la próxima década, llevando el nivel deuda/PIB del 98% al 125%, según estimaciones independientes.

El texto ahora pasa al Senado, donde los republicanos tienen una ajustada mayoría y deberán negociar entre moderados y sectores más radicales. Trump ejercerá fuerte presión para que se apruebe sin modificaciones.

Gaza: guerra prolongada, condena global y catástrofe humanitaria

En nuestra entrega del 21 de abril señalábamos que Israel parecía estar entrando en una nueva fase de la guerra en Gaza, esta vez no para retaliar o pacificar sino para ocupar la franja por un largo tiempo. A un mes de esa entrega, el escenario de ocupación es el más firme. Repasemos hasta acá la situación y hagamos un breve análisis.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

Sumate¿Qué está haciendo Israel en Gaza y con qué objetivo?

- Israel intensificó su ofensiva militar por tierra, mar y aire, con bombardeos masivos y nuevas órdenes de evacuación en zonas como Beit Lahia, Jabalia y Deir al-Balah.

- El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel tomará el control de “toda Gaza”, y estableció condiciones para el fin de la guerra: liberación de todos los rehenes, desarme total de Hamas, exilio de su liderazgo y eventual aplicación del plan Trump para Gaza.

- Israel ha comenzado a permitir el ingreso limitado de ayuda humanitaria, pero lo hace bajo presión internacional y con fuertes restricciones sobre la distribución.

¿Qué dicen los actores internacionales más cercanos a Israel?

- Trump parece estar tomando distancia de Israel. Días atrás dejó ver que “los abandonaremos si no terminan esta guerra”. La sensación es que Israel es para Trump una pieza más en la reconfiguración de un Medio Oriente que haga menos guerra y más negocios con Estados Unidos.

- El Reino Unido, Francia y Canadá advirtieron que adoptarán “acciones concretas” si Israel no detiene su ofensiva y permite el ingreso de ayuda.

- La Unión Europea congeló la revisión de su acuerdo de asociación con Israel, apoyada por 17 de los 27 miembros.

- El canciller británico calificó la situación en Gaza de “abominable” y condenó declaraciones como la del ministro israelí Bezalel Smotrich, quien habló de “destruir todo lo que queda” en Gaza.

- Desde dentro de Israel, el líder opositor Yair Golan advirtió que el país corre riesgo de convertirse en una “nación paria”, comparando la situación con el apartheid sudafricano. Por su parte, el exprimer ministro Ehud Barak, señaló que la ofensiva de Israel sobre Gaza “es un desastre estratégico”.

¿Cuál es la situación humanitaria en Gaza?

La prensa internacional tiene vedado el ingreso a la franja. Buena parte de la información proviene de Naciones Unidas y organizaciones de ayuda humanitaria con presencia en el terreno, además de fuentes palestinas, que Israel acusa de falsas. De acuerdo al último reporte de la UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees), la situación se ha vuelto dramática:

- El 90% de la población — alrededor de 1,9 millones de personas — ha sido desplazada.

- Más de 52.000 palestinos han muerto desde octubre, según autoridades locales.

- La ONU y organismos humanitarios alertan que el 22% de la población (470.000 personas) enfrenta “hambre catastrófica” (IPC Fase 5, una métrica internacionalmente aceptada que categoriza el nivel de inseguridad alimenticia en 5 fases); más de un millón está en situación de “emergencia alimentaria” (Fase 4) y que 71.000 niños menores de cinco años podrían sufrir desnutrición aguda en los próximos meses.

- El jefe de UNRWA afirmó que el uso de la ayuda humanitaria como arma podría constituir un crimen de guerra. El miércoles pasado, la OMS había advertido que 14.000 bebés podían morir si no se habilitaba el ingreso de insumos en 48 horas. Este ingreso se habilitó luego, aunque no en la cantidad necesitada.

¿Hacia dónde nos dirigimos?

Israel libra una guerra que cree necesaria, en los términos que cree posibles, pero con un costo internacional que hasta sus aliados más firmes empiezan a considerar intolerable. La lógica de la seguridad ha sido llevada al extremo, al punto de disolver la distinción entre enemigo armado y población civil, una distinción fundamental establecida por la Convención de Ginebra. El resultado no es una victoria estratégica, sino una erosión gradual pero constante del capital político de Israel en Occidente.

La comunidad internacional, por su parte, hace lo que mejor sabe hacer: declaraciones enérgicas, sanciones selectivas y advertencias condicionadas a la próxima foto incómoda. Europa congela acuerdos comerciales mientras compra gas natural; Canadá se indigna diplomáticamente. Y Estados Unidos, siempre el actor más decisivo, juega a varias bandas: respaldo militar, presión humanitaria y, si uno escucha a Trump, incluso propuestas surrealistas de convertir Gaza en un “resort administrado por Washington”.

Mientras tanto, Israel se está acercando al punto en que la contundencia militar ya no rinde dividendos diplomáticos, y donde las justificaciones de seguridad pierden poder explicativo frente a las imágenes de niños desnutridos.

SONAR

Si te limito, te defino

El siglo XXI se presentó como la era de la hiperconectividad: un mundo de datos en tiempo real, nubes digitales y economías interdependientes donde la geografía debía dejar paso a la red. Pero en paralelo — y en franco silencio frente al entusiasmo de Silicon Valley — emerge otro fenómeno: el auge global de los muros.

Desde el fin de la Guerra Fría, el número de murallas y cercas en fronteras nacionales se ha multiplicado por seis. Eran apenas una docena en los años 80. Hoy, según el Centre Delàs, son al menos 63. Según el Migration Policy Institute, 74. La diferencia entre ambas mediciones probablemente sea técnica: ¿cuánto alambre, concreto o vigilancia armada se necesita para que una frontera califique como “muro”?

Pero el punto no es la taxonomía. Es el ritmo. El informe Un Mundo Amurallado del Centre Delàs ofrece un cuadro sombrío. Solo en 2015 se erigieron 14 nuevos muros. India amuralló el 43% de sus fronteras. Marruecos construyó una muralla de 2.700 kilómetros en el Sahara Occidental, sembrada con 9 millones de minas terrestres. En la Unión Europea, la longitud de los muros creció de 314 kilómetros en 2014 a más de 1.900 en 2022. La última novedad es el muro que Finlandia está haciendo en su frontera con Rusia. Hoy, seis de cada diez personas viven en países que construyeron barreras físicas en sus fronteras. No es una tendencia marginal. Es una arquitectura global. Tomando un cálculo conservador, la totalidad de los muros del planeta nos da una extensión aproximada de 30 mil kilómetros, casi ¾ de la circunferencia de la Tierra a la altura del ecuador.

Estas murallas, sin embargo, no se levantan contra tanques enemigos ni ejércitos convencionales. Se levantan contra personas no deseadas: migrantes, desplazados, solicitantes de refugio. Las razones oficiales son previsibles: inmigración (32%), terrorismo (18%), contrabando (16%), narcotráfico (10%) y disputas territoriales (11%). Pero la narrativa subyacente es más sociológica que militar: miedo al otro, populismo nacionalista y un negocio de la seguridad que factura miles de millones.

El mercado global de seguridad fronteriza, según Research and Markets, está valuado en 49.550 millones de dólares en 2025, y escalará a 63.610 millones en 2029. Empresas como Elbit, Thales, Lockheed Martin y Raytheon no venden solo muros: venden sistemas biométricos, torres automatizadas, software de detección predictiva y drones con inteligencia artificial. Es una industria que prospera en la ansiedad. Como bien apunta el informe del Centre, Israel convierte su expertise en vigilancia en un activo de exportación: promociona sus muros como “probados en terreno”, como quien vende una SUV con kilometraje real.

A este ecosistema se lo llama “Complejo Industrial Fronterizo”. No es una metáfora ingeniosa. Es una realidad presupuestaria. Como el complejo militar-industrial, tiene su lobby, su discurso legitimador, y su clientela estatal. Y como toda infraestructura que se institucionaliza, se vuelve difícil de desmontar, incluso si su eficacia es dudosa.

La paradoja es tan clara como inquietante. Vivimos en el siglo de la movilidad y respondemos con contención. Mientras los bienes, los datos y los capitales fluyen con relativa libertad, los cuerpos — especialmente los del sur — chocan con barreras cada vez más sofisticadas. Es un mundo interconectado, pero no solidario; global pero no acogedor.

Cualquier manual de seguridad internacional suele señalar lo mismo: las sociedades tienden a sobreestimar los riesgos que más visibilidad tienen y a subestimar los más estructurales. Un atentado terrorista con autor extranjero genera alarma; las muertes por falta de acceso a la salud, no. La migración se convierte en el chivo expiatorio de múltiples ansiedades: económicas, culturales, demográficas.

La paradoja es que los muros se construyen para prevenir amenazas que son estadísticamente marginales, mientras se ignoran las causas estructurales de la inseguridad real: desigualdad, exclusión, colapso ecológico. En democracias cada vez más mediatizadas y polarizadas, los muros son visuales, tangibles y fáciles de mostrar en una campaña. No requieren negociación internacional, ni reformas complejas, ni diálogo con múltiples actores. Son rápidos de construir y fáciles de grabar con drones para postear en Instagram.

¿Funcionan? La evidencia global aún es limitada. Shalaka Thakur observó días atrás en Foreign Policy que los muros alteran las dinámicas criminales, desestabilizan comunidades fronterizas y tienen implicancias notables para las relaciones comerciales regionales. En el actual contexto de auge de la geopolítica y del nacionalismo identitario, los muros son más una narrativa que una solución. Sirven para contar una historia de orden, soberanía y defensa de lo propio.

ESCRITORIO

Base de datos sobre América Latina global

Contar con buenos datos es siempre una obsesión para quienes miramos el mundo. Quizás ya la conocías, pero la Universidad de Georgetown lanzó hace poco una herramienta que vale oro para quienes analizamos América Latina desde una perspectiva internacional: el Global and LAC Datahub, una plataforma interactiva que consolida más de 100 indicadores económicos, políticos y sociales de fuentes como el FMI, el Banco Mundial y la CEPAL.

Creada por el Georgetown Americas Institute junto a Alphacast, esta base permite navegar por seis áreas clave — geopolítica, comercio, finanzas públicas, cuentas externas, sistema monetario y sostenibilidad — con dashboards visuales por país y grupo de ingresos. ¿Qué tanto comercian los países del Cono Sur con China? ¿Cuánto invierten en defensa? ¿Qué tan expuestos están al riesgo soberano? Todo eso — y más — está organizado, visualizado y listo para análisis comparado.

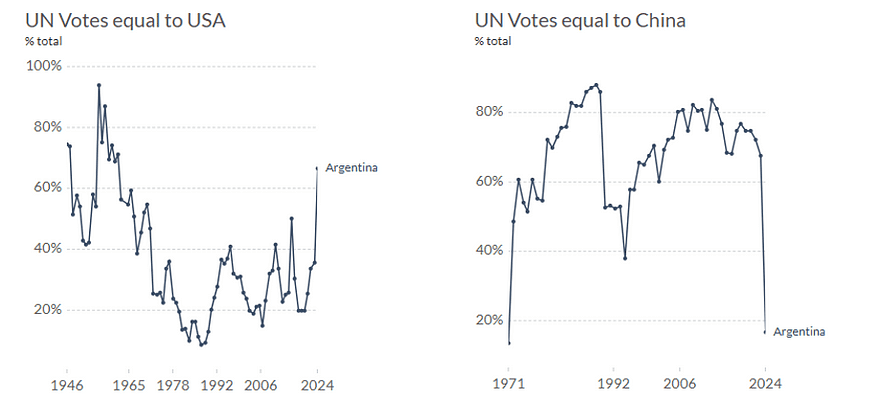

La base sistematiza, entre otras cosas, el voto de los países en Naciones Unidas. Y está actualizada hasta 2024. En particular, te muestra cómo vota un país en relación a Estados Unidos, a Rusia y a China. Si hacés una selección del país y mirás los datos de la Argentina, la tendencia es reveladora. Hay que retroceder a la Guerra Fría, a los años 60s, para encontrar una coincidencia de este tipo con Estados Unidos. Con China, lo mismo, pero al revés: hay que retroceder a los años 70s para encontrar un porcentaje tan bajo.