Ley Bases: por qué genera turbulencias en el sistema científico-tecnológico

La innovación nacional requiere de una articulación entre universidades, institutos, organismos y fondos de ministerios nacionales, laboratorios y empresas privadas. Qué pasa con eso desde que asumió Milei.

El artículo 3 de la Ley Bases votada el martes en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional permite la desarticulación de parte del entramado de Ciencia y Tecnología (CyT) nacional. Además, la semana pasada tuvimos una marcha muy importante en favor de la universidad pública. Así que hoy nos vamos a meter en cómo se vincula esto con el aparato productivo.

Ciencia y producción, un solo corazón

Innovación, tecnología, ciencia, invenciones, todas cosas de las que hemos escuchado hablar en algún momento. A veces esas palabras estaban vinculadas a empresas, otras a laboratorios y universidades. Sin embargo, no es extraño caer en la idea de que se tratan de compartimentos estancos, en lugar de un conjunto de interacciones entre instituciones y actores.

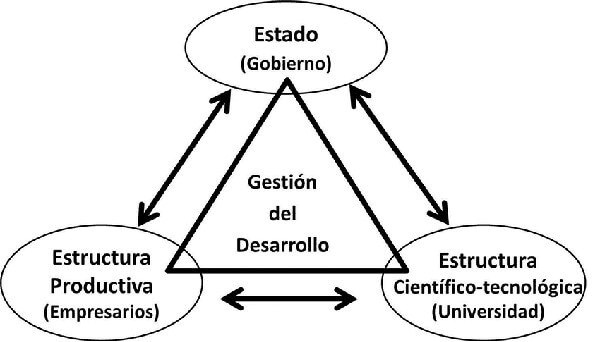

Para meternos rápidamente en el tema, podemos diferenciar a la ciencia como los nuevos hallazgos que realizan principalmente los científicos, a través de diferentes métodos de investigación, de su aplicación práctica a partir de una técnica que permite incorporar estos descubrimientos a los procesos productivos, a través de la tecnología. Es decir, se involucran múltiples aristas a la hora de lograr que un descubrimiento científico -en el que participan por lo general instituciones públicas y privadas vinculadas directamente a la investigación científica- pase a una escala mayor, siendo apropiada por el mundo productivo. Las interacciones que surgen de este proceso colectivo fueron esquematizadas por el tecnólogo Jorge Sábato en su famoso Triángulo de Sábato:

Los vértices del triángulo se componen por el Estado, que articula las políticas y los fondos requeridos para desarrollar las actividades científicas y tecnológicas, así como también de establecer las normas de funcionamiento en las que se desenvuelve el sector productivo; la estructura científica-tecnológica encargada del sistema educativo, la puesta en marcha de los proyectos de investigación, su evaluación y la coordinación entre los diferentes actores que participan en él; y el productivo que toma los avances científicos realizados por el anterior vértice y lo aplica en su mundo, logrando lo que conocemos como innovación en base a la ciencia. Como este párrafo no le hace justicia al planteo, te dejo el trabajo en este link, cosa de que lo chusmees si te interesa.

El laboratorio de Dexter

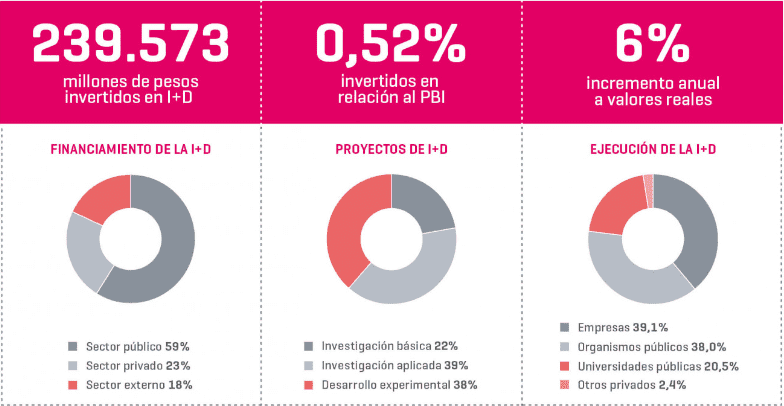

En Argentina, la mayor parte del financiamiento de la I+D proviene del sector público, a través de sus universidades y organismos, así como también de subsidios y créditos para su realización por parte del sector privado. En 2021, la inversión total en I+D fue del 0,52% del PBI, bastante menos que los países desarrollados (el promedio de la Unión Europea es de 2,8%, de los países de OECD 3,01% y en Asia Pacífico 2,71%), pero dentro de todo estaba en línea con la región (América Latina 0,62%).

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateAhora bien, a la hora de ejecutar esa I+D toma relevancia el sector privado mediante las empresas con el 39,1% del total ejecutado. Es decir, los tres vértices del triángulo que te planteaba participan del proceso de ciencia y tecnología en nuestro país.

Gráfico. Indicadores de inversión en I+D en Argentina. 2021

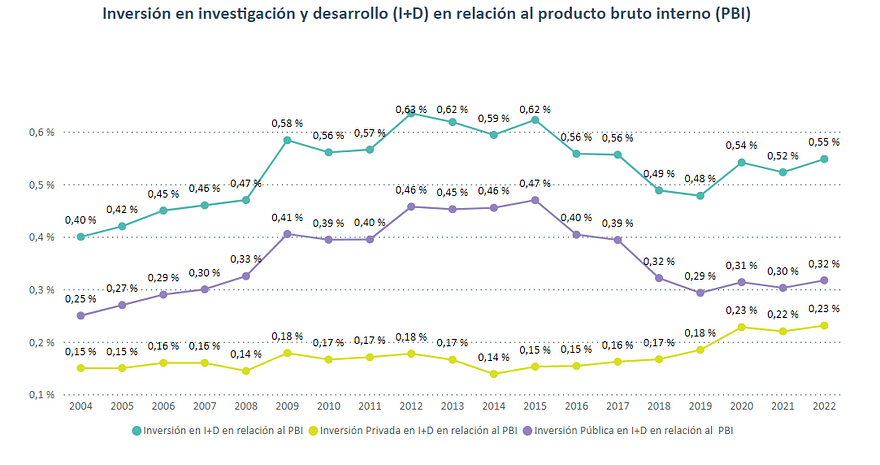

Se pone más interesante aún cuando se observa la dinámica de estas series. Pese a que nos parezca bajo el porcentaje del PBI invertido en I+D, con respecto al inicio de los 2000 creció bastante. En algunos momentos fue mayor (en 2012 alcanzó el 0,63%), en otros menor, y también cambió la participación pública y privada en el período. Esto nos habla de la vinculación que existe entre las políticas llevadas adelante por los distintos gobiernos para impulsar la inversión en I+D o darle menos bola, así como también a la forma que se le da a ese impulso. En ese sentido, si los momentos de alta inversión pública son acompañados por el sector privado, este gasto puede quedar trunco, por lo que se requiere la complementariedad entre los actores. En este tablero pueden ver algunos datos más y actualizados a la fecha.

Al elemento de la dinámica se le agrega otro factor clave: la ciencia y la innovación son procesos largos y de resultado incierto. Con esto me refiero a que gran parte de la inversión realizada en un año contribuye a generar conocimiento sobre determinadas materias que quizás no tengan una aplicación práctica inmediata ni del todo clara en su etapa científica. Ya lo vamos a hablar en profundidad en una de las próximas entregas con el caso de la biotecnología, pero es común que se realicen avances y descubrimientos que muchos años después puedan utilizarse en el ámbito productivo o social. Por ejemplo, te dejo esta historia de una especie de “pesticida” natural.

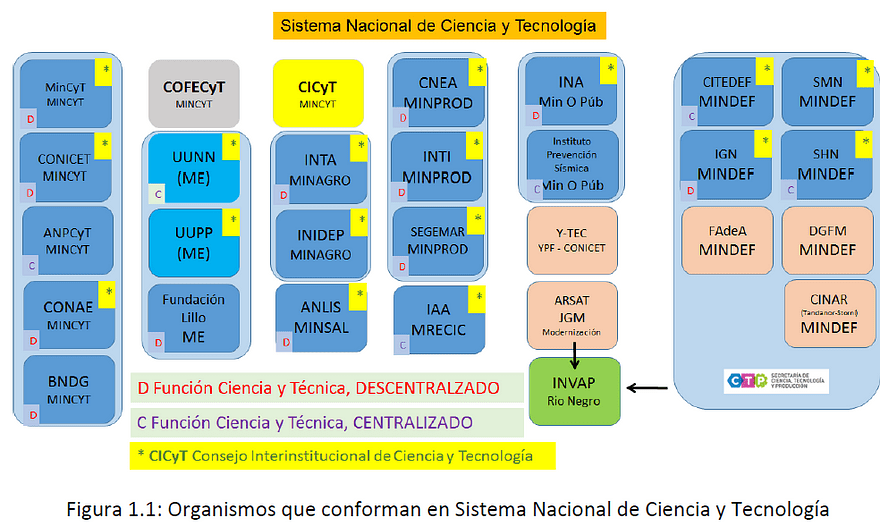

Finalmente, quizás te preguntes quién hace todo esto. Muchas veces nos quedamos con que es el CONICET el único engranaje del sistema científico y tecnológico, pero la realidad es bastante más compleja. El sistema de ciencia y tecnología se compone de universidades, institutos tecnológicos (ejemplo: INTI e INTA), organismos y fondos de ministerios nacionales, laboratorios y tantos otros. Jorge Aliaga, físico, investigador y exsecretario en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sintetizó hace unos años este complejo ecosistema en este cuadro, que sirve para tomar conciencia de lo amplio y abarcativo que es nuestro aparato de CyT.

Investigar, desarrollar e innovar

Como te decía, en el Artículo 3 de la Ley Bases se incorpora la posibilidad de que el Poder Ejecutivo modifique y elimine competencias de los entes descentralizados y de la Administración Pública en general, así como también la posibilidad de eliminar los fondos fiduciarios. Si bien, parte del sistema CyT quedó excluido de esa norma, la Agencia I+D+i, que ejecuta gran parte de los presupuestos de investigación y realiza tareas de coordinación con el sector privado, no se salvó. Por eso, hoy hablamos con Fernando Peirano, economista y expresidente de la Agencia durante la gestión anterior.

–¿Qué rol cumple la Agencia I+D+i en el sistema científico y particularmente en la vinculación entre ciencia y producción?

–FP: Los países intentan nutrir a la economía y a la sociedad de nuevas ideas basadas en la ciencia -aquellas que cambian la forma de producir, introducen nuevos productos y permiten el surgimiento de nuevos actores- porque son una fuente de diferenciación y de salto económico. Pero, ¿cómo articular la capacidad inventiva para generar nuevas ideas basadas en la ciencia que permitan generar nuevas innovaciones? El primer desafío es comprender que esas ideas potentes son interdisciplinarias y que transitan por distintos grupos de investigación. Son ideas con base profundamente social.

Muchas veces las ideas en ciencia necesitan expresarse de una manera particular que es la tecnología, la resolución del problema, la generación de nuevas capacidades. En ese plano, la Agencia es un gran articulador: permite concentrar los proyectos de investigación y facilitarles la vinculación con el aparato productivo. Ese es el primer paso que nos permite pasar de la ciencia al mercado. Por eso, parte de la cartera de la Agencia está vinculada a ejercicios de asociatividad: público-privado y entre empresas.

–¿Cómo se puede articular ese vínculo?

–El elemento articulador de este camino son los presupuestos. El Estado permite aliviar los riesgos de las iniciativas: en las primeras etapas en calidad de subsidios y posteriormente a partir de créditos. Esto alienta a los actores a involucrarse pese a la existencia de riesgo e incertidumbre tecnológica, pero también al riesgo de asociarse, en sectores que muchas veces realizan los esfuerzos de forma aislada dado el secretismo que se maneja.

La vinculación entre el mundo productivo y el científico implica dos grandes desafíos:

La metamorfosis de la ciencia a la tecnología requiere mucho más que solo financiamiento. Requiere de capacidades y habilidades que muchas veces son escasas en el sistema, las instituciones suelen estar al borde del colapso y restringidas en su presupuesto. Entonces, les falta un poco el músculo para la metamorfosis que en parte viene a cubrir la Agencia.

El segundo: cubrir una parte de un proyecto de CyT no alcanza para que los actores resuelvan la coordinación y todo el camino que tienen que hacer para llevar una idea al canal comercial. Por eso, en los diseños más exitosos de la Agencia, como el diseño y desarrollo de la vacuna ArVac, hubo un acompañamiento institucional, de coordinación y apoyo, para superar problemas regulatorios, que fueron ingredientes tan importantes como el financiamiento. Además, este tipo de proyectos suele involucrar a muchísimos actores (en el caso de ArVac: 24 instituciones y actores -empresas incluidas-, 600 científicos y profesionales y 2.000 voluntarios para las investigaciones clínicas). Con solo poner el dinero sobre la mesa no alcanza, se necesita una gestión y una mirada prospectiva sobre el camino a realizar.

–Actualmente, ¿cuál es el estado actual de la Agencia y por qué eso debería importarnos?

–A 5 meses de la asunción de Milei podemos empezar a trazar los puntos sobre las políticas de universidad y ciencia. Creo que lo primero es que no tiene que ver tanto con un problema presupuestario, sino más bien con una visión sobre el Estado. Está planteando una transformación de la idea de sistema. Hay una idea de favorecer trayectorias individuales, una innovación que se apuesta que va a ser realizada por el sector privado, pero se pierde este entendimiento que las buenas ideas surgen de una trama social y productiva y que los beneficios se capturan siendo protagonistas.

En la Agencia en particular se despidió a un tercio del personal, perdiendo áreas y capacidades claves para la articulación entre el sistema CyT y el mundo productivo. Además, durante cuatro meses no hubo un reemplazo del presidente y cuando llegó entró en conflicto con el directorio, ya que quiso imprimir una idea que no era la que se venía trabajando. Esto supone un desconocimiento de las atribuciones de la Agencia, que no es un órgano que dependa exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino que es parte del sistema científico, vinculado con las universidades, actores que tienen una misión propia y autónoma. Es decir, se pasó por encima la idea de que la Agencia es un órgano colegiado.