Lewis Mumford y las ciudades ideales, ¿existen?

La reedición de un clásico nos permite explorar los fracasos de las utopías urbanísticas y por qué a veces el desarrollo armónico está más al alcance de lo que creemos.

Lewis Mumford tiene mucho que decir sobre las ciudades. A menudo se lo cita como uno de los grandes pensadores del siglo XX, pero es particularmente en el campo del urbanismo donde su mirada, rebosante de erudición y curiosidad, mantiene intacta su relevancia.

Nacido en 1895 en el barrio de Queens, en Nueva York, el joven Mumford estudió literatura e ingeniería, aunque nunca obtuvo un título universitario. Fue, más bien, un autodidacta influido por su mentor Patrick Geddes, biólogo y urbanista escocés que desarrolló una serie de conceptos clave sobre la planificación urbana.

Si te gusta Una calle me separa podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los viernes.

En 1922 Mumford publicó su primer libro, Historia de las utopías, que Ediciones Godot acaba de reeditar como parte de su Biblioteca dedicada al autor (en coedición con la editorial española Pepitas de calabaza) y que en tiempos como los que corren es de lectura obligatoria para quienes amamos la vida en la ciudad.

Sueños europeos

En Historia de las utopías, el autor repasa las grandes promesas de ciudades ideales, de Platón a Tomas Moro, pero se detiene especialmente en la del filósofo francés Charles Fourier, que se imaginaba un contingente de 1.500 o 1.600 personas viviendo en un dominio compuesto por campos, huertos y viñedos (de acuerdo a la naturaleza del suelo y a los requisitos industriales). Según su programa, el principio de la asociación se materializa en un vasto edificio en el centro del dominio dividido en tres alas. En un ala están los talleres; en otra, la biblioteca, los museos y los estudios de los artistas; en el centro, los salones de banquetes y los grandes salones. Hay, sí, guarderías comunitarias y cocinas públicas donde los niños aprenden a cocinar desde una edad temprana.

El autor también repasa el proyecto de ciudad modelo del escritor y viajero inglés James Silk Buckingham, quien planteaba la construcción de una nueva ciudad llamada Victoria, con un máximo de 10 mil habitantes. Rodeada de 4 mil hectáreas de tierra cultivable, todas las tierras, casas y fábricas son –según este diseño– propiedades de la Compañía, la cual debe explotarse en beneficio de todos en proporción a la participación de cada uno. En su concepción, sólo puede ser miembro de la Compañía (o habitante de la ciudad, que es lo mismo) quien posea acciones por un valor mínimo de 20 libras y que adhiera a una serie de leyes restrictivas.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

Sumate“Lo interesante de esta utopía son sus planes y especificaciones detalladas, que Buckingham acompaña además de dibujos. Se trata ciertamente de uno de los primeros intentos de plantear un problema de ingeniería social en términos a partir de los cuales cualquier ingeniero o arquitecto podrían trabajar”, resume Mumford.

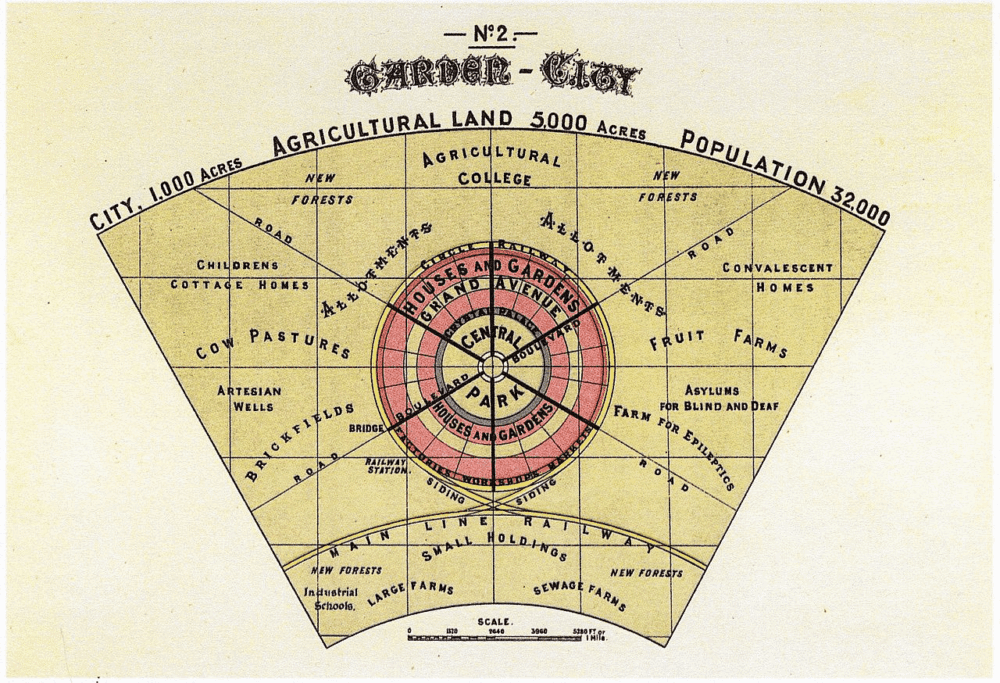

La utopía de Victoria, escrita a mediados del siglo XIX, terminaría inspirando a otra que sí llegó a concretarse, al menos en algunos lugares. En 1989, el urbanista británico Ebenezer Howard retomaría los conceptos de Buckingham para su influyente libro Garden Cities of To-Morrow, que daría inicio al movimiento de la “Ciudad Jardín”.

Para Howard, el ideal está en un jardín al centro rodeado por edificios públicos y envuelto por un bulevar cubierto; luego, dos anillos de viviendas y algunas zonas comerciales. Más lejos del centro, las actividades industriales y, por último, un cinturón verde exterior.

De estos últimos dos autores, Mumford rescata la importancia de transformar este ideal utópico en planes, diseños y proyectos detallados. “Deberíamos sospechar que una utopía que no pueda convertirse en planes específicos seguirá, como suele decirse, flotando en el aire”.

Seamos realistas, pidamos lo urbanamente posible

El contexto en el que se publica Historia de las utopías tiene que ver mucho con el desencanto intelectual que sigue a la Gran Guerra. “Como muchos de mis contemporáneos, ya era consciente de que el ímpetu del gran siglo XIX, con su caudal de boyante idealismo y de robustas iniciativas sociales había llegado a su final”, cuenta Mumford en el prefacio, escrito varios años después.

A pesar de haber investigado varios modelos ideales, el autor reconoce que no tiene una utopía privada propia. “Al contrario que la mayoría de los utopistas, en cualquier plan tengo que dejar un lugar para los desafíos, la oposición y el conflicto, para el mal y la corrupción, pues resultan visibles en la historia natural de todas las sociedades; y si apunto hacia fines más trascendentales, es porque los momentos negativos de la vida se las apañan bien por sí solos, y no necesitan de mayores estímulos. Uno no tiene que planear el caos y la degradación, pues estos se producen cuando el espíritu cesa de estar al mando”, escribe.

Encanto medieval

Cuatro décadas más tarde, Mumford publicaría lo que muchos consideran su obra maestra: The City in History

A lo largo de más de 600 páginas, el autor se zambulle en los orígenes de las ciudades, sus transformaciones a lo largo del tiempo y sus perspectivas futuras. Y si bien ya tiene un tiempo –fue publicado en 1961– muchas de sus observaciones conservan su agudeza.

Sería imposible hacerle justicia a semejante obra en algunos párrafos, por lo que podemos concentrarnos en un aspecto puntual de su recorrido erudito: su elogio de la ciudad medieval.

Cuenta Mumford que las calles estrechas y sinuosas de las ciudades medievales, pensadas tanto para la defensa como para resguardar a sus habitantes del clima, terminaban funcionando como algo más que meros caminos para el tránsito.

“Con frecuencia, la calle estaba bordeada a cada lado por una arcada, que formaba el extremo abierto de una tienda. Esto proporcionaba un mejor refugio que una calle estrecha y abierta”, dice Mumford. “En general, la calle era una línea de comunicación para peatones, mientras que su utilidad para el transporte sobre ruedas era secundaria. Las calles no solo eran angostas y a menudo irregulares, sino que también eran frecuentes las curvas abruptas y las calles sin salida”.

Estas características dotaban a cada espacio de la ciudad de una fisionomía particular, creaban un ambiente acogedor –donde las personas podían caminar, detenerse y relacionarse– y, sobre todo, sumaban sorpresa y variedad al recorrido.

En términos de acceso a la salud, explica Mumford que en la Edad Media los hospitales aparecen por primera vez en gran número. “El centro de salud ya no era un resort alejado de la ciudad y orientado principalmente a aquellos que podían costearse el viaje sino un lugar en el centro, a mano, abierto a todos aquellos que lo necesitaban”, dice el autor. También destaca el rol de los asilos (“ningún tipo anterior de ciudad había desarrollado este servicio para los menos afortunados”) y de la hospedería monástica, donde aquellos incapaces de pagar una posada podían alimentarse y pasar la noche.

Por momentos, Mumford corre el riesgo de romantizar una era que, en otros aspectos, fue difícil para las grandes mayorías (no hay que olvidar que la vida en la ciudad medieval estaba atravesada por olores y epidemias). Pero la mirada histórica del autor ayuda a entender cómo momentos posteriores terminaron siendo peores en otros aspectos. Por ejemplo, Mumford compara –positivamente– las condiciones higiénicas de la Edad Media con las de la Revolución Industrial: en el medioevo, dice, había menos hacinamiento y los desechos eran todos orgánicos.

¿No existe, entonces, la ciudad ideal? “Mi utopía es la vida real, aquí o en cualquier parte, llevada hasta los límites de sus posibilidades ideales”, dice el autor.

Coda

Mumford nunca se definió como un técnico o un académico. En The City in History, su estilo ensayístico le permitió indagar cada tipo de organización urbana de manera amplia pero sin perder rigor, articulando sus hipótesis urbanas con una evocación poética.

Una de las grandes enseñanzas de su obra es que las ciudades son artefactos que construimos para nosotros mismos (“tanto una herramienta física para la vida colectiva como un símbolo de esos propósitos colectivos”) y que por lo tanto no hay que olvidar que deben satisfacer necesidades humanas. Su mirada crítica nos ayuda a identificar aquellos momentos de peligro en los que la máquina de crecimiento, la tecnocracia y el consumo irreflexivo han tomado el control. Visto lo visto, es un buen momento para sentarse a leer uno de sus libros.