Las elecciones venezolanas y una crisis económica sin precedentes

¿En qué condiciones llegó el país al proceso electoral y por qué se habla de una de las peores crisis de la historia reciente? Parte de la respuesta está en sus números.

La crisis económica y sanitaria de los últimos años en Venezuela es de una dimensión pocas veces vista en la historia mundial reciente. Como se puede ver en el gráfico a continuación, el Producto Interno Bruto (PIB) en términos per cápita se redujo más de 70% entre 2013 y 2021, retrotrayéndose a los niveles de 1940.

PIB per cápita (a precios constantes)

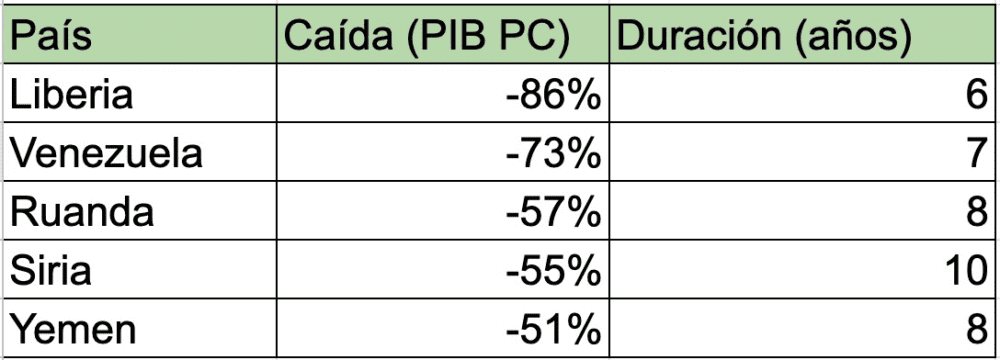

La crisis de Venezuela no solo es particular por sus cifras, sino también por su contexto. En los últimos 60 años solo se vieron contracciones así en períodos cortos de tiempo en casos de conflictos internos severos. A los números de Venezuela solo los superan los de Liberia, donde una guerra civil provocó en 1989 la caída del 86% del PIB per cápita en solo 5 años. Luego siguen Ruanda post-genocidio de 1994, Siria y el impacto de su conflicto interno (y luego internacional) a partir de 2011, y Yemen tras el inicio de una guerra civil en 2014.

Crisis económicas más severas de la historia

Si te gusta Rollover podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los miércoles.

También existen casos de “Estados fallidos”, donde se observaron caídas altas pero en períodos bastante más extensos, como en la República Democrática del Congo, Níger, Mozambique y la República Centroafricana. El caso venezolano es el único que no se explica por una guerra. La crisis allí fue de índole económica y estuvo atravesada por una importante escasez de productos y una hiperinflación que duró varios años. Su impacto pesó no solo en el bolsillo de la gente, sino en cuestiones sanitarias, llevando al sistema de salud al borde del colapso.

Según el Boletín de la Organización Mundial de la Salud, a mediados de 2021 se estimaba que 18,8 millones de venezolanos carecían de acceso a servicios de salud, incluyendo 10,4 millones con enfermedades crónicas. La caída en la cobertura de vacunación se tradujo en un aumento en los casos de sarampión, difteria y otras enfermedades prevenibles por vacunación. Los casos de malaria aumentaron en casi un 900% entre 2007 y 2017, lo que llevó a que Venezuela representara más de la mitad de todos los casos de malaria en América del Sur.

Todo esto llevó a que la mortalidad infantil en menores de cinco años en Venezuela aumentara 40% durante la última década y a que se redujera 3,5 años en la esperanza de vida en comparación con la generación anterior. Asimismo, se estima que aproximadamente 14,3 millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria, la tercera cifra más alta de cualquier país en el mundo.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateAnte estas condiciones, millones de venezolanos optaron por abandonar el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Se estima que 7.7 millones de venezolanos dejaron su país desde 2013, lo que ha generado una crisis migratoria en la región. Países como Colombia, Perú y Brasil han recibido a la mayoría de estos migrantes, implicando desafíos adicionales en términos de integración y provisión de servicios.

Auge, crisis e hiperinflación

Trataremos de caracterizar una crisis tan compleja sin obviar ningún componente relevante a pesar de las limitaciones en las estadísticas. Para una explicación más exhaustiva, ver este, este y sobre todo este trabajo académico.

Lo primero que hay que marcar para entender la economía bolivariana es su dependencia del petróleo, que llegó a representar entre el 50% del PIB del país, más del 90% de las exportaciones y 70% de los ingresos fiscales.

Importancia del petróleo en la economía venezolana

A principios de los 2000, el precio del petróleo se multiplicó por cuatro, pasando de valer unos USD 25 el barril en 2001 a USD 100 en 2008. Esto llevó al crecimiento de la economía venezolana, potenciado, además, por importantes políticas de redistribución y aumento del gasto social llevadas a cabo por el gobierno de Hugo Chávez.

Por otro lado, el fuerte aumento de las exportaciones generó un importante ingreso de divisas que, combinado con el hecho de que el Gobierno utilizara al tipo de cambio como un ancla nominal para tratar de contener el aumento de los precios (por esa época la inflación ya superaba el 20%), llevaron a la apreciación sostenida del tipo de cambio real. Esto, por un lado, impulsó las importaciones, pero también se tradujo en una pérdida de competitividad que atentó contra el desarrollo de otros sectores productivos, dando lugar a un típico caso de lo que se conoce como “enfermedad holandesa” y exacerbando la dependencia petrolera.

Con el estallido de la crisis subprime a nivel global, 2008 marcó el comienzo de la caída de los precios del petróleo, un evento que tuvo consecuencias impactantes para Venezuela. Frente a la caída de la recaudación, el Gobierno -en lugar de ajustar sus políticas fiscales- optó por mantener un gasto público alto, lo que se tradujo en un déficit fiscal sumamente elevado, financiado en buena medida a través de la emisión monetaria por parte del Banco Central.

Evolución del resultado fiscal (en % del PIB)

Por otro lado, la caída de las exportaciones llevó a una fuerte presión por el lado del tipo de cambio. Pero el Gobierno, en lugar de llevar a cabo una devaluación, introdujo fuertes controles de cambio, lo que generó un importante aumento del dólar paralelo y de la brecha cambiaria. Lo mismo hizo por el lado de los precios al tratar de contener la inflación. El resultado fue una economía cada vez más distorsionada, con una creciente escasez de productos básicos y una inflación que comenzaba a descontrolarse. Sin embargo, pudo sostenerse unos años más, dado que para el 2011 el precio del petróleo ya se había recuperado y volvía a ubicarse en torno a los USD 100 por barril.

Sin embargo, entre principios de 2013 y fines de 2014 se produjeron dos eventos que marcarían el inicio del final. La muerte de Chávez en marzo de 2013 marcó el fin de una era en la política venezolana. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó un país con serios desequilibrios macroeconómicos, pero sin el carisma y el apoyo popular de su predecesor para contener la situación.

Por otro lado, el precio del petróleo se desplomó súbitamente a fines de 2014 por debajo de los USD 50 el barril y siguió bajando hasta tocar fondo a principios de 2016, con una caída que superó el 70%. Este shock externo puso al descubierto todas las vulnerabilidades de la economía venezolana. Los ingresos por exportaciones se desplomaron y generaron una aguda escasez de divisas.

Frente a esto, el gobierno de Maduro decidió recortar drásticamente las importaciones. Para tomar dimensión, según el economista venezolano Leonardo Vera las importaciones pasaron de USD 66.000 millones en 2012 a USD 12.300 millones en 2017, un recorte superior al 80%. Esto provocó una escasez importante de insumos y bienes de capital que afectaron severamente la producción de bienes, lo que llevó a que entre 2013 y 2017 el PIB se contrajera 38%. Por otra parte, la caída de las importaciones también generó un dramático cuadro de escasez de bienes finales de primera necesidad, en especial alimentos e insumos médicos.

Por último, esto también provocó un fuerte incremento del dólar paralelo, que, según Vera, en 2017 fue del 1.825%. Para ese entonces, este dólar ya había pasado a convertirse en la principal referencia para los aumentos de precios, lo que llevó a que la inflación para ese año ascendiera al 438%. Y si bien como vimos la crisis había comenzado antes, las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos y otros países a partir de ese año agravaron la situación y provocaron una caída mayor de los ingresos de dólares. Esto disparó todavía más el tipo de cambio paralelo y dio inicio a la hiperinflación, con un aumento de precios que, según el FMI, en 2018 fue del 65.374%.

Este tipo de procesos suelen ser de corta duración, pero en Venezuela duró 4 largos años (incluyendo los de la pandemia), y comenzó a estabilizarse recién entre 2021 y 2022. Frente a la desvalorización total del bolívar, su moneda local, los comerciantes y ciudadanos empezaron a aceptar dólares en efectivo para protegerse de la inflación.

PIB per cápita

Con el tiempo, el dólar se fue convirtiendo en la moneda de referencia para muchas transacciones, especialmente para la compra de bienes duraderos y productos importados. Este uso creciente del dólar fue tolerado por el Gobierno e incluso promovido posteriormente, dada su efectividad para contener la inflación, ya que los precios pasaron a fijarse en una moneda estable. Sumado a eso, el Gobierno llevó a cabo un ajuste gradual del gasto público -que llevó a una mejora sustancial del déficit fiscal- acompañado de una flexibilización de las regulaciones cambiarias, lo que redujo la brecha cambiaria. Todo esto contribuyó a que la inflación se estabilizara, aunque todavía se ubica en torno al 100% anual. Algo similar sucedió con la actividad económica, que frenó su caída y comenzó un leve repunte en los últimos años, aunque al ponerla en perspectiva, es mínima con relación a la drástica caída sufrida previamente. Así llegó la economía a las elecciones.

Un país no se explica solo con números y gráficos, pero tampoco puede entenderse sin ellos. Algo de lo que sucedió durante estos días tuvo anclaje en estos vaivenes. Y, sin dudas, el futuro de los venezolanos depende de lo que pase con ellos en los tiempos que vengan.

Esta nota es parte de un especial de Cenital que se llama Mano, ya no tengo fe. Podés leer todos los artículos acá.