La ejecución de Eichmann: cuatro semanas para vencer la repugnancia al delito

Después de un largo juicio en Jerusalén, el 31 de mayo de 1962 se terminó con la vida del funcionario nazi. Hannah Arendt estuvo ahí y se preguntó: ¿cuánto tarda un humano en aceptar el horror?

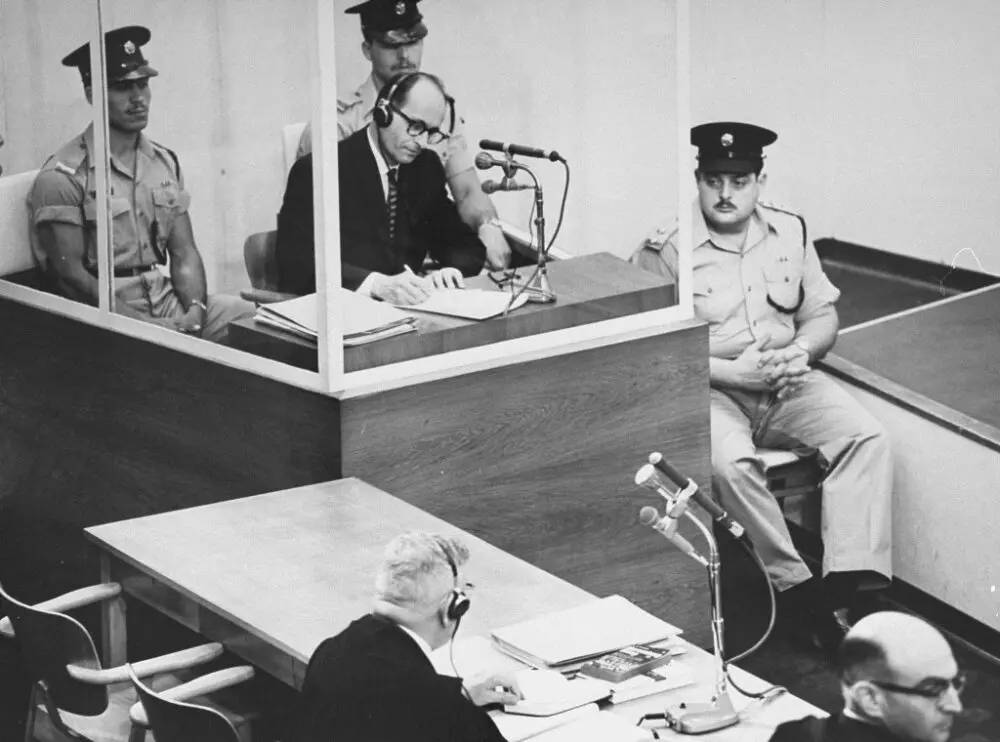

El 31 de mayo de 1962 fue ejecutado el funcionario nazi Adolf Eichmann, luego del juicio que tuvo lugar en Jerusalén, Israel, durante 1961.

El juicio duró casi nueve meses. Todas las mañanas, al comienzo de cada sesión, el ujier de la sala gritaba a viva voz:

–“Beth Hamishpath” (“¡La Casa de la Justicia!”).

Entonces ingresaban los tres jueces, Moshe Landau, Benjamin Halevy y Yitzhak Raveh. Al inicio del juicio, el público está compuesto en su gran mayoría por cientos de periodistas extranjeros. Entre ellos, la filósofa Hannah Arendt, que cubre el proceso para la revista norteamericana The New Yorker. Sus crónicas, que todavía se pueden leer aquí, se convertirán luego en el libro Eichmann en Jerusalén. La banalidad del mal. Sobre esos textos, que en realidad son el mismo texto, hablaremos hoy.

Eichmann escapó de Alemania tras la caída del régimen nazi. Se encuentra, en mayo de 1960, en una pequeña casa en San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Responde al nombre de Richard Klement. La información llega al servicio secreto del Estado de Israel que ejecuta la Operación Garibaldi (por el nombre de la calle donde se aloja Eichmann). Lo capturan en el lugar, sin aviso al Estado argentino, y lo trasladan a Israel, donde será juzgado.

Arendt, sentada entre el público del juicio, detecta un conflicto subrepticio que desarrollará a lo largo del libro. No es entre los acusadores y el acusado. Ese conflicto parece estar resuelto previamente. Las pruebas que lo condenan, incluyendo su propio testimonio ante la policía israelí, sobran. Ningún Estado se hubiera atrevido a violar la soberanía de otro, capturando a una persona y llevándosela, sino tuviera un argumento demoledor para hacerlo. El argumento aquí sobraba: era Eichmann, una de las piezas centrales en la organización del Holocausto.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateEl conflicto, dice Arendt, está en otro lado. El juicio ha sido dispuesto por las autoridades como un espectáculo. La sala de la Casa del Pueblo, donde se desarrolla, fue ambientada como si allí fuera a producirse una obra teatral. El ujier, con su grito inicial, levanta el telón. Los jueces ingresan como actores principales. Los testigos entran y salen como en una obra. El acusado, en una cabina de cristal construida para su protección, mira en silencio. El diseño estuvo a cargo de David Ben-Gurión, el primer ministro que, pese a no estar presente en las sesiones, parece hablar a través del fiscal general.

El conflicto es entre el espectáculo y la justicia. Esta última, encarnada en el presidente del tribunal. El juez Landau, dice la crónica, hace todo lo posible por evitar el espectáculo y tramitar, en cambio, un juicio. La justicia necesita seguir su procedimiento: acusar al juzgado, escuchar los testimonios, sopesar pruebas. Para eso precisa que otras preguntas –también muy importantes– permanezcan en suspenso. ¿Cómo pudo suceder? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los alemanes? ¿Quiénes son los responsables?

Algunas de esas preguntas se han intentado responder durante los juicios de Nuremberg. Pero Arendt (y el fiscal general) sostiene que el juicio contra Eichmann no es, como en Nuremberg, por lo que los nazis le hicieron a la humanidad sino por lo que hicieron contra el pueblo judío. ¿Se está juzgando entonces a un hombre de carne y hueso o a un período histórico?

Esa tensión no se resolverá durante el juicio. Va a convivir. La verdad histórica y el ataque al pueblo judío tendrá su lugar. Desfilarán por el estrado testimonios sobre la crueldad nazi, imposibles de interrumpir. A medida que los testimonios revelaban “la magnitud de las penalidades sufridas por el pueblo judío, la figura del hombre en el interior de la cabina de vidrio se hacía más pálida y fantasmal”, describe Arendt. Son testimonios menos apuntados a descifrar el rol de Eichmann en el genocidio que a pintar el cuadro general que lo hizo posible. Fueron más de veinte, de las ciento veintiún sesiones que tuvo el juicio, las que se dedicaron a quienes se llamaron “testigos ambientales”. Y que tuvieron también, paradójicamente, el efecto de “anular el aspecto teatral del juicio”.

Entonces emergió el objetivo jurídico. Un hombre de carne y hueso al que había que acusar por delitos concretos. Ese hombre que, al escuchar los quince delitos por los que se lo acusaba, se declaró “inocente en el sentido en que se formula la acusación”. Su abogado defensor, Robert Servatius, contestará luego que su defendido se creía “culpable ante Dios, no ante la Ley”. Pero el propio Eichmann lo desmentiría. Consideraba que la acusación era injusta porque no había participado en ningún asesinato ni en la orden de cometerlos. “Sencillamente, no tuve que hacerlo”, dijo, y agregó que si hubiera recibido la orden de matar a su propio padre lo habría hecho. El fiscal perdió algún tiempo en intentar ligarlo a asesinatos concretos, como el caso de un joven judío en Hungría. Cuando en verdad había algo mayor en juego, que Arendt advirtió. Que el juez Landau también advirtió.

Una pregunta central que afloró en esa tensión entre la verdad histórica y el trámite del juicio: ¿cuánto tiempo necesita una persona normal para vencer la innata repugnancia al delito?

Un grupo de seis psiquiatras certifican que el acusado es “un hombre normal”. Uno de ellos agrega “más normal que yo, tras pasar el trance de examinarle”. No constituía un caso de enajenación, en el sentido jurídico, que le impidiera afrontar un proceso. Tampoco de insanía moral. Peor todavía, agrega finalmente Arendt, “tampoco un caso de anormal odio hacia los judíos, ni un fanático antisemita, ni de cualquier otra doctrina”. ¿Entonces? ¿Tenía Eichmann conciencia de lo que estaba haciendo cuando despachaba trenes cargados de seres humanos con destino a la muerte?

Hay dos episodios que vale la pena contar para responder.

El primero es más conocido. Se trata de la Conferencia de Wannsee, una reunión de altos funcionarios del régimen para coordinar los operativos destinados a la Solución Final (pueden ver la película Conspiración, sobre el tema). Eichmann participa, es el cargo más bajo del lugar y oficia de secretario. Pero el evento produce algo importante en su conciencia: “Sentí algo parecido a lo que debió de sentir Poncio Pilatos, ya que me sentí libre de toda culpa”, dijo en una declaración. Quién era él para juzgar si todo el resto de la burocracia nazi, incluidos los altos cargos que estaban allí, aceptaban sin más la orden del aniquilamiento. A partir de entonces todo le fue más sencillo y su tarea se convirtió en rutinaria (lo que para Eichmann constituía un trabajo, una rutina cotidiana, con sus buenos y malos momentos, “para los judíos representaba el fin del mundo, literalmente”, escribe Arendt). Pasó de ser el experto en emigración forzosa –que tenía a su cargo el traslado de judíos de una parte de Europa hacia otra– a ser el experto en “evacuación forzosa”, un eufemismo que ocultaba lo que nadie quería decir.

Los eufemismos cumplían una función, o varias. Toda la correspondencia referida a la Solución Final, por ejemplo, estaba sujeta a estrictas normas de lenguaje. No se podía hablar de matar, exterminar, liquidar. Se hablaba de “evacuación”, de “tratamiento especial”, incluso la propia idea de “Solución Final” era un eufemismo. El lenguaje en clave, dice Arendt, fue “extraordinariamente exitoso en el mantenimiento del orden y la serenidad en los muy diversos servicios cuya colaboración era imprescindible” para la masacre. No se trataba sólo de que quienes lo usaban pudieran ignorar lo que hacían. Se trataba de “impedirles que lo equiparasen al viejo y normal concepto de asesinato y falsedad”. He aquí un punto central que Arendt describe así: “Es difícil a veces dejar de creer que la mendacidad pasó a ser parte integral del carácter nacional alemán”. Ese aura de mentira sistemática, que describe como la atmósfera generalmente aceptada del Tercer Reich, es la explicación más razonable sobre por qué Eichmann, en cada declaración, admitía lo que para cualquier persona razonable no eran más que crímenes. Naturalmente, decía, había jugado un papel en el exterminio de los judíos. Claro que haberlos transportado hasta el verdugo implicaba su muerte. ¿Qué hay que confesar?, se preguntaba luego.

Ninguno de esos eufemismos tuvo un efecto más decisivo en la mente de los culpables del Holocausto que un decreto del comienzo de la guerra, en septiembre de 1939, en el que Hitler ordenaba construir las primeras cámaras de gas para “conceder a los enfermos incurables el derecho a una muerte sin dolor”. Esa fecha registra Arendt como el momento en el que el régimen nazi pasa a ser abiertamente totalitario y criminal. Cuando a Eichmann le preguntaron si no creía que la orden recibida de “evitar sufrimientos innecesarios” era algo irónica, pues estaba enviando a sus víctimas a la muerte, no comprendió el significado de la pregunta.

Quedaba por averiguar, desde un punto de vista legal, si Eichmann entendía el significado de lo que hacía y si era capaz de apreciar la enormidad de sus actos. Ambas dudas fueron resueltas de manera positiva. El lenguaje no podía ocultarlo todo. Eichmann recorrió campos de concentración. Visitó Majdnakek, en Polonia, cuando estaba construyéndose. Visitó Auschwitz, en varias ocasiones. No vio mucho, dice Arendt, pero lo suficiente como para estar enterado del modo en que la máquina de exterminar funcionaba.

Y aquí el segundo episodio.

Estamos en septiembre de 1941. Eichmann ya conoce las órdenes sobre la Solución Final, ya visitó campos y está organizando la primera deportación masiva desde Alemania para cumplir el deseo de Hitler de “un territorio sin judíos”. En esa primera expedición ocurre algo extraño: Eichmann, que nunca tomaba decisiones, que siempre actuaba amparado por órdenes superiores, que se sentía ya “Poncio Pilatos”, tomó una decisión propia que contradecía una superior. En lugar de mandar a los deportados a territorio ruso, Riga o Minsk, donde serían inmediatamente asesinados (no en cámaras de gas sino con disparos por los Einsatzgruppen), los envió al gueto de Lódz. Allí, le constaba, las cámaras de gas no habían sido terminadas todavía.

Eichmann nunca mencionó ese episodio, ni a la policía en el interrogatorio ni en su declaración durante el juicio. Hasta que su propio defensor le puso los documentos delante, buscando inferir de allí que había intentando salvar a cuantos judíos pudo, lo cual era a todas luces falso. El fiscal tomó el mismo hecho para probar otro punto. Que era Eichmann quien decidía el destino final de las expediciones, y en consecuencia quiénes vivían y quiénes no. Esa visión, dice Arendt, tampoco se ajustaba a la realidad. Eichmann, que decía que no había desobedecido ninguna orden y que solo había aprovechado la oportunidad para elegir entre lo que se ofrecía, también mentía. Sabía que en Lódz había dificultades de alojamiento y que el destino final de ese convoy sería Minsk o Riga. Lo llamativo es que había olvidado el único episodio en el que podría haber dicho, sin faltar del todo a la verdad, que había intentado salvar personas de la muerte.

Tres semanas después hubo una conferencia en Praga, de altos mandos nazis encargados de la Solución Final. Allí, Eichmann dijo que los campos utilizados para la detención de rusos comunistas –que serían asesinados a disparos por los Einsatzgruppen– podían albergar a judíos. Que había llegado a un acuerdo con los comandantes de esos campos. Se discutieron las dificultades del gueto de Lódz y se decidió mandar cincuenta mil judíos del Reich a los centros de operaciones de los Einsatzgruppen en Riga y Minsk. Donde serían muertos a tiros. Eichmann lo sabía.

Cuatro semanas entre un episodio y otro. Así se terminaba de responder la pregunta del juez Landau: ¿tenía conciencia el acusado? Sí, la tenía, responde Arendt. Y su conciencia funcionó tal como cabía esperar, durante cuatro semanas. Después, comenzó a funcionar en sentido contrario. El texto de Arendt respondió la pregunta. Cuatro semanas. Era lo que había tardado “una persona normal para vencer la innata repugnancia al delito”.

Había quedado demostrado que su cargo equivalía al más importante de una cadena de montaje que determinaba cuántas personas iban de una zona hacia otra rumbo a una muerte segura. No quedaron dudas razonables sobre la participación de Eichmann en el Holocausto. Su intervención, así como la de muchos otros, lo volvió posible. El 31 de mayo de 1963 se cumplió la sentencia. Fue ejecutado en la horca en Israel.

A Arendt no le interesaba la conciencia de Eichmann solo por el personaje sino porque permitió responder una pregunta política universal: cómo es posible el horror.

Lo es, responde, cuando el mal pierde la característica que generalmente lo distingue: constituir una tentación. “Muchos alemanes y muchos nazis, probablemente la inmensa mayoría, tuvieron la tentación de no matar, de no robar, de no permitir que sus semejantes fueran enviados al exterminio, de no convertirse en cómplices de estos crímenes al beneficiarse con ellos. Pero, bien lo sabe el Señor, los nazis habían aprendido a resistir la tentación”.