Hay un fusilado que vive: 69 años de los asesinatos de José León Suárez

De las doce personas que la Policía se llevó de una casa de Florida, la mayoría sobrevivió. Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz los encontrarían.

El 9 de junio de 1956, a las 23:30 hs., un grupo de alrededor de doce personas, reunidas en una casa en Florida para escuchar una pelea de boxeo, fueron detenidas por la policía de la provincia de Buenos Aires, conducidas a una comisaría en San Martín, luego a un descampado en José León Suárez y allí fusiladas.

La historia iba destinada a quedar oculta como un episodio más de la represión clandestina de las fuerzas de seguridad argentinas en el siglo XX. Hasta que, en diciembre de ese mismo año, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, el escritor y periodista Rodolfo Walsh escucha de su interlocutor:

–Hay un fusilado que vive.

Walsh no está buscando esa historia. No es aún un militante peronista ni mucho menos revolucionario. Es casi todo lo contrario. El intento de revolución del 9 de junio, encabezado por el general Juan José Valle, lo encuentra en ese mismo bar de La Plata al que iba a jugar al ajedrez. Un bar en el que “se habla más de Keres o Nimzovitch –dos ajedrecistas– que de Aramburu y Rojas”. El día del levantamiento los parroquianos escuchan los disparos y salen a curiosear. Pero poco a poco abandonan la tarea, tal el peligro. Walsh llega a su casa, sitiada por un tiroteo y ve morir a un conscripto. Entonces no quiere recordar más. “Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa. Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez?”, se pregunta.

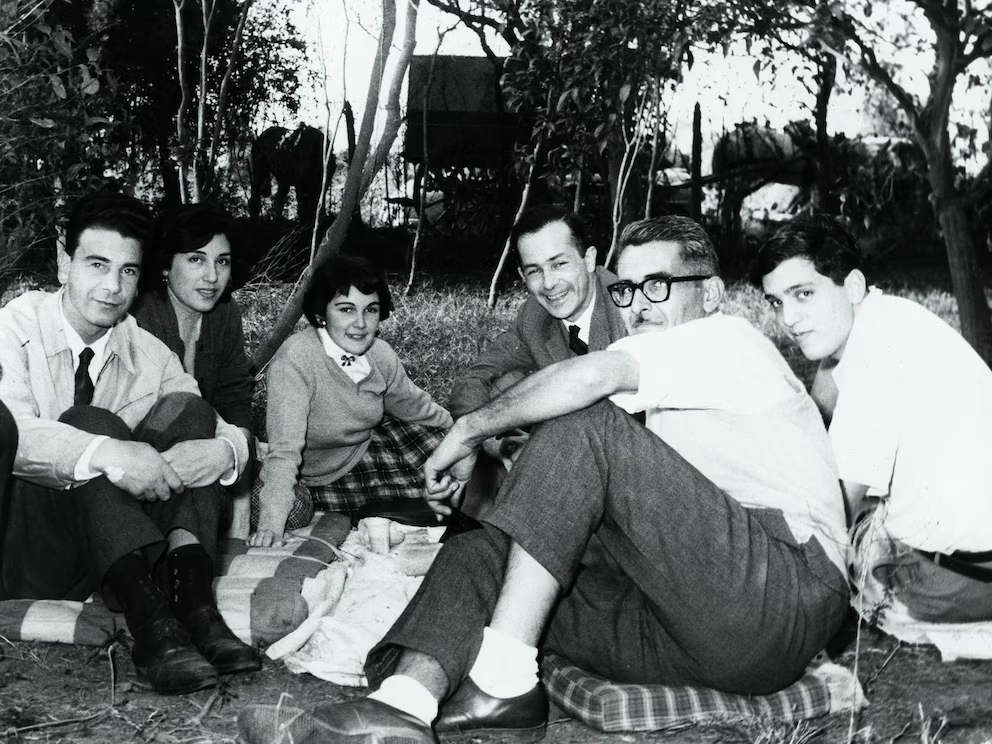

Pero seis meses más tarde, frente al vaso de cerveza, algo de la historia de un fusilado que vive lo atrae. No es para menos. A los pocos días está frente a él. Se llama Juan Carlos Livraga. Tiene un agujero en la mejilla, otro más grande en la garganta y la boca quebrada. En sus ojos opacos, escribe Walsh, “ha quedado flotando una sombra de muerte”. Cree en su historia al instante. Así comienza la investigación que el escritor no va a hacer solo sino junto a un personaje clave y menos mencionado. Es Enriqueta Muñiz, a quien Operación masacre está dedicado. Hace algunos años se publicó Historia de una investigación, el diario que ella llevó durante la investigación. Tiene un detalle que lo hace querible. El texto que se lee es su manuscrito, no su transcripción.

Una vida que cambió a película

Cuenta Enriqueta que el 20 de diciembre de 1956, a las 12.25 del mediodía, era una persona pacífica. Cinco minutos después, “un extraño llamado de Walsh decidió que dejaría de serlo muy pronto”. Llega a verla y le cuenta que encontró “al perro mordido por un hombre”. Se refiere a la historia de Livraga. Desde entonces, y durante meses, Muñiz y Walsh llevarán una vida de película. Walsh abandona su casa y su trabajo, se cambia de nombre (se llamará Francisco Freyre) y porta un arma. Si la historia de un fusilado que sobrevive les transformó la vida, aún más lo haría la noticia de que había otro más.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateLivraga recuerda que Miguel Ángel Giunta también logra sobrevivir al fusilamiento. Así se lo dice a un juez, frente a quien denuncia el episodio. Walsh, que simula ser su primo, presencia el testimonio. Ya sabe que son dos los fusilados que viven. Giunta tiene menos de treinta años. Trabaja como vendedor de zapatos en Buenos Aires. La tarde del 9 de junio está regresando de visitar a sus padres en Villa Martelli. En el camino se encuentra a Horacio di Chiano, el dueño de la casa de Florida, provincia de Buenos Aires, en la que se producirán las detenciones. No son amigos pero son buenos vecinos. Han coincidido en el tren varias veces. Di Chiano lo invita a escuchar la pelea, esa noche, entre Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loayza en el Luna Park.

Giunta duda. Promete que, si su esposa se siente mejor a la noche, irá. Y cumple. Trágicamente, cumple. Llega alrededor de las diez y media. En la casa hay poco ruido. Prenden la radio y escuchan la pelea, que dura menos de diez minutos. En el tercer round, Lausse derriba a Loayza. Apagan la radio, se toman una copa de ginebra y, cuando Giunta está por salir, se escuchan ruidos en la puerta. Es la Policía. Aún no son las doce de la noche.

Hay un pequeño departamento al fondo, que también pertenece a Di Chiano. Está alquilado por un hombre llamado Juan Carlos Torres. Es tranquilo, paga puntual el alquiler y no trae problemas, describe Walsh. Aunque a veces desaparece unos días y no cuenta dónde ha estado. Torres, a diferencia de la mayoría de los que estarán en su casa esa noche, sabe del levantamiento. “Yo estaba”, le dirá meses después. Esa noche pasará gente por el departamento a escuchar la radio. Algunos, la pelea. Otros, novedades sobre el levantamiento. El número de asistentes y sus motivos no será fácil de establecer.

Estaba Norberto Gavino, amigo de Torres, que también estaba (de estar en la revolución). Francisco Garibotti, trabajador ferroviario que cae por casualidad, invitado por Nicolás Carranza, peronista él y prófugo de la policía. También Rogelio Díaz, Carlitos Lizaso, Mario Brión y Vicente Damián Rodríguez. Algunos testigos dirán luego que había otros dos hombres más, que nadie pudo identificar. La gente entraba y salía. Once menos cuarto, cuenta Walsh, entran dos personas. Torres cree que son amigos de Gavino y viceversa. Muchas horas después, quizás días, todos comprenderán que eran policías observando que no hubiera armas.

A las 23.30, el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, entró pistola en mano primero a la casa de Di Chiano y luego a la de Torres. La pregunta era la misma: ¿dónde está el general Tanco?

Se refería al general Raúl Tanco, uno de los militares que estaban organizando la contrarrevolución para derrocar a la autodenominada Revolución Libertadora. Pero Tanco no estaba allí. Y los únicos algo involucrados en el levantamiento, como Torres y Gavino, tampoco sabían dónde estaba. Salvo Torres, que consiguió escapar saltando una tapia, los ocupantes de ambas casas quedaron detenidos. Fueron subiendo de a uno a un colectivo que la policía había llevado especialmente. Se le sumó a la lista de detenidos un sereno de una fábrica de caños, un colectivero y un joven que se despedía de su novia. Los tres pasaban por ahí de casualidad y fueron luego liberados. Peor suerte tuvo el ex policía Julio Troxler, que llegó minutos después a la casa de Torres junto a su amigo, Reinaldo Benavídez. Tocaron la puerta y se sorprendieron cuando les abrió un policía. Troxler, además, lo conocía. Le preguntó qué pasaba y le dijo que nada, pero que tenía órdenes de llevarlos a todos a la comisaría de Florida.

Ya es el domingo 10 de junio. A las 00.32 hs., Radio Nacional interrumpe su programación para emitir un comunicado del gobierno militar. Se ha decretado la ley marcial. Los detenidos no lo sabían, claro, porque estaban detenidos. En ese mismo momento ingresan, rezagados, Troxler y Benavídez. El comisario termina de escuchar el anuncio y ve ingresar a Troxler, a quien reconoce. Le pregunta qué hace ahí y Troxler levanta los hombros. No lo sabe. Los interrumpe una llamada de teléfono. “Los piden de la Unidad –le dice el comisario–. Che, a ver si todavía te fusilan, hace un rato pasaron la ley marcial”. Ambos se ríen, escribe Walsh, “pero el comisario queda preocupado”. La Unidad es la Regional San Martín, donde son trasladados.

A eso de las 4.30 de la madrugada, el jefe de la Unidad, Rodolfo Rodríguez Moreno, recibe la orden directa de la jefatura de la policía provincial: proceder de inmediato al fusilamiento de los detenidos. Además del propio Rodríguez Moreno, lo confirmará luego en el expediente del caso el teniente de fragata Jorge Dillon, que escuchó al propio Fernández Suárez dirigirse a otro funcionario: “Transmita la orden a la Unidad Regional de San Martín para que se fusile de inmediato a ese grupo de personas que yo he detenido”.

Rodríguez Moreno libera a los tres detenidos casuales –el sereno, el colectivero, el joven que despedía a su novia– y el resto debió subir nuevamente a un carro de asalto que esperaba en la vereda. Se les dijo que habían sido reclamados por las autoridades en La Plata. Detrás del carro de asalto los seguiría una camioneta de la policía en la que viajaban Rodríguez Moreno, su segundo al mando, el comisario Benedicto Cuello y el oficial Cáceres. Antes de arrancar sucede, dice Walsh, una escena curiosa. Cuello llama a Giunta, en un impulso, y casi como una súplica le pregunta:

–Pero, señor Giunta, ¿usted estaba en esa casa? ¿Realmente estaba?

Giunta dirá luego, en su declaración, que comprendió que le estaba pidiendo que diga que no. “Él sabía que yo era inocente, le daba pecado mandarme a morir”. Pero Giunta no sabía que debía mentir, ni por qué debía mentir. Confirma que efectivamente estaba en su casa y sube al carro de asalto que los conducirá a José León Suárez.

El traslado de los detenidos

La noche era fría. Los detenidos casi no veían lo que pasaba afuera. El viaje se hizo en la oscuridad más completa. Julio Troxler, que sospechaba, fue el primero en darse cuenta. Había sido policía y un detalle lo inquietaba. Ninguno de sus ex colegas lo miraba a la cara. Su sospecha se volvió cierta cuando reconoció el cruce de la ruta 8 con Camino de Cintura. Estaban yendo hacia el lado contrario de La Plata. Quizás a Campo de Mayo.

Entonces se produjo otra escena insólita. El chofer del camión de asalto se descompone. Frena el camión y se baja a vomitar. Los pasajeros preguntan qué pasa y uno de ellos, Benavídez, incluso se ofrece para manejar. El chofer se recupera y siguen viaje. Troxler piensa que a Campo de Mayo. Pero se equivoca.

Llegan a José León Suárez. Uno de los cabos ordena que bajen seis. Bajan Di Chiano, Rodríguez, Giunta, Brión, Livraga y alguien más. Es un camino de asfalto y hay campo a ambos lados. Una voz, desde dentro de la camioneta, grita que vuelvan. No será ahí. Se reanuda la marcha y paran trescientos metros más adelante. Ahora sí, destino final. Bajan los mismos detenidos pero también Carranza y Gavino.

A la izquierda de la calle hay un amplio baldío que funciona como basural. “Cortado de zanjas anegadas en invierno, pestilente de mosquitos y bichos insepultos en verano, corroído de latas y chatarra”, lo describe Walsh. Será allí. Alguien pregunta qué les van a hacer. A partir de entonces, dice, “el relato se fragmenta, estalla en doce o trece nódulos de pánico”. Habrá quienes caen abatidos por las balas, quienes reciben disparos pero quedan vivos sobre el terreno del basural, quienes reciben el tiro de gracia y ni así mueren y quienes logran escapar sin recibir un solo balazo. Es un fusilamiento pero uno fallido.

Rodríguez Moreno vuelve a la Unidad e informa a La Plata que la orden de fusilamiento está cumplida. No informa nada más. Pero desde la jefatura le piden la nómina de los fusilados y no tiene más remedio que mandar la lista. Son cinco. Le preguntan por los otros y confiesa que se han escapado. Ahora el problema es del jefe de Policía. Detuvo a una docena de hombres antes de la ley marcial, los hizo fusilar sin juicio y resulta que la mayoría están vivos.

Hay más de un fusilado que vive

Enriqueta Muñiz y Rodolfo Walsh llegaron al basural de José León Suárez, por primera vez, el 19 de enero de 1957, siguiendo un mapa que les dibujó Livraga. Cuenta Walsh en el libro un detalle que me gusta. Di Chiano le relató a Walsh que, tirado en el suelo fingiendo su muerte, observó en el horizonte un árbol aislado. El escritor busca el árbol ese día pero no lo encuentra. Recién lo descubrirá en una cuarta visita, junto al propio Di Chiano. “Era fascinante, algo digno de un cuento de Chesterton”, escribe. No era un solo árbol sino el ramaje de varios, cortado por una ondulación del terreno que producía esa ilusión óptica. Era más que un detalle, era una prueba de que Di Chiano había estado ahí, tirado en el piso, el único lugar desde el que se observa el espejismo.

Al día siguiente, Walsh fue a la casa de Florida, la de las detenciones, y conoció a Giunta. Entrevistó a la viuda de Rodríguez –uno de los asesinados en el basural– y dio con la existencia de un tercer sobreviviente. El 10 de febrero conoció a Horacio di Chiano, el tercer fusilado que vivía. Se fue a dormir ese día sabiendo de tres sobrevivientes y se despertó con cuatro. Una carta le informaba de un tal suboficial Gavino, que logró fugarse del carro de asalto mientras comenzaban los disparos y ahora estaba refugiado en Bolivia. Eran cuatro. Walsh hace otra recorrida por sus testimonios y a todos les menciona, como al pasar, “un señor alto, que escapó”. Hasta que uno de ellos lo delata sin querer: Torres. “Cuando mi informante se llevó la mano a la boca, ya era tarde”, dice Walsh. Nadie quiere hablar, todos tienen miedo.

El 19 de febrero Walsh visitó a Torres en la embajada de Bolivia, donde se encuentra refugiado. Este confirma la existencia de Gavino y cuenta que Benavídez –que figuraba en la lista de ejecutados– en verdad está vivo y exiliado en Bolivia. Allí estaba también un hombre del que Walsh nunca había escuchado: Julio Troxler. Y tal vez un séptimo que había terminado en la cárcel de Olmos. Torres recordaba que era un apellido común, quizás Rodríguez. Consiguió la lista de presos en esa cárcel y volvió a Torres: era Rogelio Díaz.

En el basural de José León Suárez habían muerto Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Mario Brión. Pero había siete fusilados que vivían. Walsh y Enriqueta Muñiz los encontraron y –con muchísimas dificultades– lograron poner luz a una historia que la propia Revolución Libertadora intentó ocultar. Habían detenido en una casa a doce personas, quizás más, por una sospecha sobre la presencia del general Tanco. No estaba, ni había estado nunca. Se llevaron detenidos a todos por igual. Algunos habían ido a escuchar las noticias sobre el levantamiento. Otros, una pelea de boxeo. No les tomaron declaración ni los ingresaron formalmente a los registros de la comisaría. Horas después dieron la orden de fusilarlos y lo hicieron.

«Bárbaras, ilegales y arbitrarias»

El horario, sobre el que Walsh insiste tanto, es central en la historia. Fueron detenidos a las 23.30 hs. del sábado 9 de junio de 1957. La ley marcial no estuvo vigente hasta las 00.40 de la madrugada del domingo. Puede parecer que es una discusión demasiado técnica, jurídica, para lo que se está queriendo decir, pero es Walsh quien trae la cuestión, diferenciando las ejecuciones a los militares del levantamiento –también “bárbaras, ilegales y arbitrarias”– de este simple asesinato.

Pensemos en cualquiera de los fusilados, dice. En Livraga. Llega a una casa y es detenido por un funcionario civil bajo la vigencia de las leyes ordinarias. No se lo acusa de nada. Mientras está detenido, Livraga no comete delito alguno. El día termina a las 12 de la noche y comienza el 10 de junio. Ese día se promulga la ley marcial. Una persona solo pudo haber violado esa ley –y por lo tanto recibir una pena acorde, como el fusilamiento– si estuvo en condiciones de violarla. Pero ellos están presos desde el 9 de junio. Por lo tanto, “es como si esa ley no existiera para Livraga, ni Livraga para esa ley; son esferas que no se tocan”. Están detenidos bajo el código penal vigente y la Constitución Nacional al 9 de junio (en ese momento, la Constitución de 1853 con sus modificatorias, ya que ha sido derogada la de 1949).

El argumento del jefe de policía, luego refrendado por la Corte Suprema, será que a partir de la ley marcial la Policía quedó bajo las órdenes del Ejército y que en ese carácter mandó a fusilar a los detenidos. De esa manera, también, resolvía quién debía juzgar al jefe de policía (un tribunal civil o uno militar). Ahora bien, dice Walsh, supongamos que la promulgación de una ley marcial le da al jefe de la Policía, sobre todas las personas previamente detenidas, la misma autoridad que le dio sobre Livraga. Puede asesinar a todos los presos confiados a su custodia y luego ser juzgado por un tribunal militar.

Los detenidos han subido al primer colectivo, en el barrio de Florida, con la plena vigencia del derecho a un proceso que derive en una condena y la prohibición constitucional de una condena sin proceso. Desde las 23.30 del 9 de junio en adelante no ejecutaron –no podrían haberlo hecho– ninguna acción que violara la ley marcial. Fueron penados, escribe Walsh, “en virtud de una ley posterior al hecho de la causa, y hasta sin hecho y sin causa”.

A partir de la publicación –primero como notas periodísticas y luego como libro– la Revolución Libertadora intentará una serie de malabarismos para borrar la terrible evidencia de que se había aplicado retroactivamente la ley marcial contra un grupo de civiles. Y eso, dice Walsh, no es fusilamiento. Es un asesinato.

Muchos años después, el escritor Leopoldo Marechal hará decir a Megafón, el protagonista de su novela Megafón o la guerra, lo siguiente.

— Usted aludió recién a las víctimas de José León Suárez — me dijo luego Megafón — . Hace tres días recorrí ese basural amontonado en la llanura de Buenos Aires, y le aseguro que la pampa lloraba.

— ¿Lloraba? — inquirí yo en tono circunspecto.

— Lloraba — insistió él — , y no la inmundicia del basural sino el deshonor que le habían inferido los ametrallados inocentes y sus ametralladores anónimos.