Estados Unidos se sumó al conflicto Irán vs. Israel: qué hay detrás

¿Por qué se involucró Trump y qué quiere conseguir? La política exterior ya no busca persuadir, solo impactar. Postales de tres líderes en su ocaso.

El conflicto Irán-Israel tomó otro rumbo desde el sábado, cuando Donald Trump decidió finalmente atacar las instalaciones nucleares de Irán. En RADAR analizaremos qué hay detrás de esta jugada y qué consecuencias podrían seguir. En SONAR vamos a examinar la relación que se viene dando entre el riesgo geopolítico y el precio del petróleo. Y en ESCRITORIO te dejo una encuesta de IPSOS en 31 países muy interesante para estimar niveles de populismo en la población.

RADAR

“Midnight Hammer” no es el título de una película de los años 90 con Steven Seagal. Es el nombre de la operación con la que Estados Unidos atacó instalaciones nucleares de Irán en la madrugada del sábado pasado. Sí, Trump se sacó las ganas. Y lo hizo antes del tiempo límite que él mismo había establecido para tomar una decisión. Lo hizo sin aprobación del Congreso. Sin ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin invocar ni siquiera el reglamento de propietarios de Mar-a-Lago.

Si te gusta Mundo Propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

Miro hacia atrás en el tiempo y recuerdo (ahora con algo de ternura) cuando George Bush intentó en 2003 convencer a la comunidad internacional de que Saddam Hussein tenía un programa de armas de destrucción masiva que había que detener con urgencia. ¿Se acuerdan de Colin Powell en el Consejo de Seguridad mostrando infografías? Sí, era una puesta en escena. Pero también era una muestra de respeto hacia los aliados. En esos años, hasta el unilateralismo necesitaba una justificación.

En la era transaccional, Trump no necesitó la autorización de nadie. Le bastó concluir que el trabajo sucio ya lo había hecho Israel y que Irán está lo suficientemente debilitado como para golpearlo breve pero intensamente. Al hacerlo, tomó la decisión más arriesgada de todos sus años como presidente. El premio, claro, podría ser considerable: ser el primer presidente de Estados Unidos en destruir el programa nuclear iraní. Después de todo, en Estados Unidos, a ningún presidente se le niega un ataque unilateral, mucho menos contra Irán. Fue así que siete bombarderos B-2 volaron 18 horas desde Missouri y arrojaron 14 bombas sobre la instalación subterránea de Fordow y los complejos nucleares de Isfahan y Natanz.

¿Cuánto daño le ocasionó a Irán?

El problema de este ataque es que no está en poder de Trump garantizar que sea el acto final. En primer lugar, aún estamos esperando una evaluación independiente de cuáles fueron los daños ocasionados por las bombas MOP arrojadas desde los B-2. El jefe de la OIEA, Rafael Grossi, señaló que aún no se puede estimar con precisión el daño subterráneo ocurrido en la instalación de Fordow. Sí habló del daño ocurrido en el túnel de ingreso a las áreas de conversión de uranio de Isfahan y a la planta de enriquecimiento de Natanz. El consenso es que el ataque ocasionó daños significativos, pero aún no está claro el nivel concreto. Lo más seguro es señalar, sin embargo, que el programa nuclear iraní ha sufrido daños materiales considerables. ¿Es el fin de su aventura nuclear? De ningún modo. La infraestructura se puede reconstruir y el conocimiento no se puede bombardear.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateEn segundo lugar, a Irán le quedan varias opciones de retaliación. Todas ellas son malas. Pero el régimen iraní está ahora atrapado entre una guerra que no puede ganar y una paz que no puede conceder. Tiene la presión de responder a la agresión, como lo hizo ayer domingo continuando con sus ataques sobre Israel, pero tiene la responsabilidad de no escalar hasta un nivel en donde la supervivencia del régimen mismo entre en cuestión. En este sentido, Irán puede incrementar su violencia sobre Israel; puede atacar bases americanas en la región; puede bloquear el Estrecho de Ormuz; puede llevar adelante acciones terroristas en entornos digitales (cyber) o físicos o puede, en un acto de desesperación, armar una “bomba sucia” nuclear con el uranio enriquecido y oculto por ahí.

En tercer lugar, Benjamín Netanyahu celebró el involucramiento de Estados Unidos, largamente buscado. Pero la métrica del éxito de su gobierno (eliminar el programa nuclear y provocar un cambio de régimen) pone la vara muy arriba como para cantar victoria. Como sea, Netanyahu muestra algo que va más allá de su propio liderazgo: que la tolerancia al riesgo en Israel aumentó significativamente. Este es, quizás, un error fundamental que cometió Irán a partir del ataque de Hamas en octubre de 2023: no entender que la postura estratégica de Israel pasó del triángulo inteligencia-alta tecnología-operaciones focalizadas a una estrategia centrada en la negación sostenida, la preparación para conflictos extendidos, simultáneos y de alto costo.

El balance del poder

En este sentido, el balance de poder favorece a Israel. Para estimar este balance elaboré un índice de poder para cada país haciendo un promedio geométrico de tres variables en dólares corrientes: PBI, PBI per cápita y gasto militar. Este índice destila, en una sola cifra fácil de seguir, los tres engranajes que suelen mover el poder de un Estado: el tamaño bruto de su economía, la riqueza promedio de sus ciudadanos y el esfuerzo real que destina a defensa.

Al combinar PBI total, PBI per cápita y gasto militar mediante un promedio geométrico, evitamos que un factor domine al resto: un país muy rico pero tacaño en defensa, o uno que gaste mucho en armas, pero con un tejido productivo precario verá reflejada esa debilidad en el resultado. Aunque de manera imperfecta, el índice mide cuántos recursos hay disponibles, cuán productivos son y qué voluntad existe para convertirlos en capacidad militar. Los datos económicos los tomé del Banco Mundial. El gasto en defensa es el que ofrece el SIPRI.

¿Qué lectura rápida podemos hacer? En primer lugar, Israel muestra un crecimiento casi exponencial a partir de mediados de los 90, con clara aceleración desde 2010. Luego, Irán alcanza picos previos a la guerra Irán-Irak (1980–88), sufre caída en los 90 y repunta tras 2000, pero vuelve a estancarse con la imposición de sanciones y el ciclo de tensiones actuales. La brecha entre ambos índices se amplía de forma sostenida: Israel pasa de nivel similar a Irán en los 70 a duplicarlo desde los 2000 y cuadruplicarlo en la última década.

¿Qué opciones tiene Irán?

¿Cómo puede Irán balancear a Israel? Difícil saberlo. Sus aliados regionales, el llamado Eje de la Resistencia compuesto por sus proxies en el Líbano, Gaza, Siria y Yemen, han perdido capacidad para actuar. En términos diplomáticos, China está del lado de Irán y acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional. Pero China es el principal comprador de petróleo en la región y lo que menos desea es una escalada regional que bloquee el flujo de buques. Rusia es otro caso difícil: está peleando su propia guerra.

Es más, Moscú descansaba hasta hace poco en la provisión de misiles y drones iraníes que ahora Teherán necesita para pelear su guerra. El resultado es lo que estamos viendo: el colapso de una larga estrategia implementada por el Ayatola Ali Khamenei que se basó en evitar tanto una guerra de confrontación directa como una paz duradera; o sea una combinación de proyección asimétrica y cautela táctica que le permitió al régimen sostener una postura revisionista sin exponerse a una confrontación convencional.

Ayer, diversas fuentes señalaron que el parlamento iraní votó a favor de cerrar el Estrecho de Ormuz, quizás el punto de estrangulamiento más importante del planeta. Se estima que la aprobación final depende del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Cerca del 85% del total de envíos a través de Ormuz va en dirección a Asia (China y la India son los principales compradores), mientras que un 15% restante se dirige hacia Europa. Mientras tanto, Trump, entusiasmado por el éxito de su misión, dejó caer la idea en su red Truth de que un cambio de régimen podría ser el próximo objetivo. Esto se contradice con su vicepresidente, JD Vance, quien dijo que Estados Unidos no está en contra de Irán sino de su programa nuclear.

El camino del petróleo

Lo fascinante, y desolador, del ataque a Irán no fue la violencia en sí, sino la economía narrativa con la que se lo ejecutó. En lugar de construir una coalición, esgrimir una causa o siquiera ensayar un teatro diplomático, Estados Unidos simplemente actuó. Lo que antes requería el dramatismo de Colin Powell en la ONU, hoy se despacha con un tuit de madrugada y un escuadrón de B-2. En ese gesto hay una verdad incómoda: la política exterior ya no busca persuadir, solo impactar. Israel, por su parte, obtuvo lo que buscaba — un involucramiento norteamericano pleno — pero al precio de un juego de suma cero donde los triunfos tácticos suelen incubar derrotas estratégicas.

Pero lo más inquietante no es la dinámica entre Estados: es el hecho de que este conflicto se juega también en clave personalista. Son tres hombres, no tres países, quienes hoy conducen la historia hacia su punto de ebullición. Trump, Netanyahu y Khamenei están todos en el ocaso de sus carreras, obsesionados con dejar un legado. Para uno, es liquidar el programa nuclear iraní; para otro, redibujar el mapa estratégico de Medio Oriente; para el tercero, garantizar la continuidad del régimen. Cada uno cree que el tiempo se agota. Y es precisamente ese sentido de urgencia lo que vuelve al momento más peligroso: no es un conflicto diseñado para administrar tensiones, sino para sellar biografías. El problema, como siempre, es que los legados individuales rara vez se alinean con los intereses colectivos.

SONAR

Desde que Israel e Irán comenzaron a intercambiar misiles, el mercado de la energía ha visto con preocupación el impacto del conflicto en los precios del petróleo. El motivo es claro. El precio, como se muestra en el gráfico, aumentó considerablemente y la historia aún no terminó. Un bloqueo del Estrecho de Ormuz, por ejemplo, podría empeorar la situación.

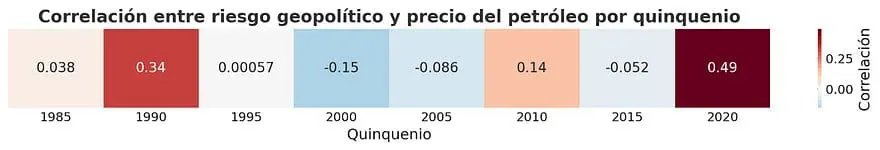

Este impacto, me llevó a pensar en la relación entre los conflictos geopolíticos y el precio del petróleo. La relación no es nueva. De hecho, la idea misma de riesgo (geo)político está íntimamente entrelazada con las condiciones de producción y comercialización del petróleo. De ahí que me interesó indagar en cuán consistente ha sido y es esta relación. Ahora que contamos con una métrica cada vez más utilizada (me refiero al índice de riesgo geopolítico), me propuse mirar cómo se mueve el precio del petróleo como función del riesgo geopolítico. Para esto hice una simple regresión entre el precio del petróleo y el índice de riesgo geopolítico entre 1985 y el presente. El resultado fue muy pobre, con una correlación casi nula. Pero luego hice una correlación con por quinquenios, con estos resultados:

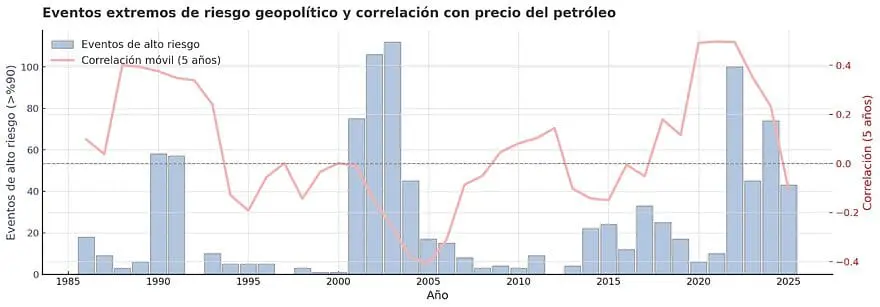

Como se puede apreciar, la correlación varía por etapas, siendo alta en 1990 y actualmente. De hecho, la mayor correlación entre riesgo geopolítico y precios de petróleo se da en los últimos años. Para estimar mejor la evaluación de la correlación, realicé una correlación móvil (de 5 años). Como se puede observar, la correlación es bien clara a partir de 2015, o sea en la última década.

La correlación geopolítica

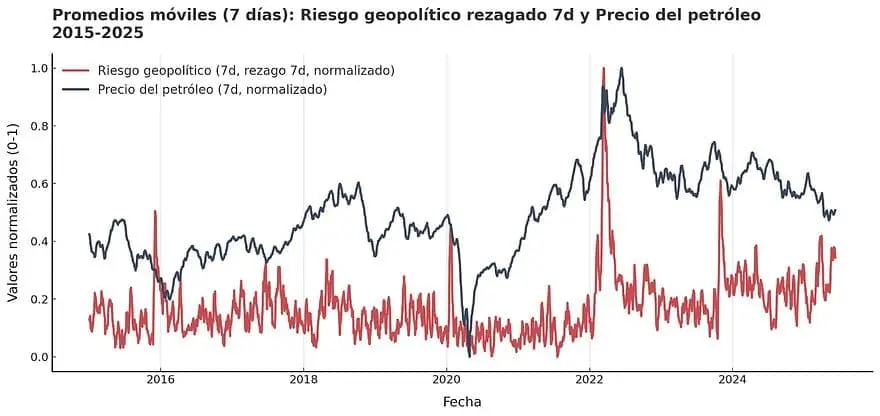

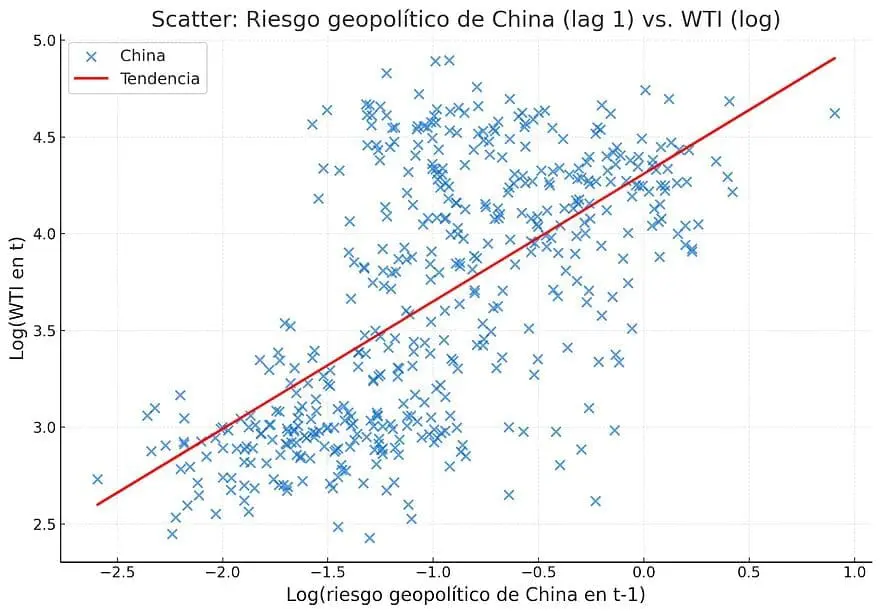

Para tener una idea más precisa de esta correlación, hice un rezago en el tiempo del riesgo geopolítico para ver cómo un riesgo x en t-1 impacta en el precio y en t. Para esto, hice un rezago de 7 días móviles sobre el precio del petróleo.

El gráfico muestra la comparación entre el promedio móvil de 7 días del precio del petróleo y el promedio móvil de 7 días del riesgo geopolítico rezagado una semana (ambos valores están normalizados entre 0 y 1). Para estos datos, el coeficiente de la regresión fue 0.20 (p-valor: 0.001): por cada punto adicional en el promedio móvil semanal del riesgo geopolítico rezagado, el precio del petróleo semana sube un promedio de 0.20 USD). Nada mal para una regresión bivariada que deja muchas cosas fuera del cálculo.

Un riesgo para China

La pregunta es entonces, ¿por qué en los últimos diez años parece haber una correlación mayor entre ambos valores? Una ventaja del índice de riesgo geopolítico es que nos permite ver el índice ajustado para distintos países. En otras palabras, el índice agregado es una expresión global de cómo se combinan los riesgos individuales. En la base de datos, sin embargo, los autores no estiman el riesgo geopolítico de Irán, pero sí podemos ver el riesgo de Israel, EE. UU., China, Rusia y Arabia Saudita: cinco países que por distintos motivos podrían incidir en el precio del petróleo.

Tomando los valores de estos cinco países, corrí una regresión con el precio del petróleo. El R² del modelo fue de 0.49, de modo que estos países explican casi la mitad de la variación del precio. Lo interesante es que China exhibe el coeficiente más elevado. Si hacemos un gráfico de dispersión entre los valores predichos y los valores observados solamente de China, el resultado es llamativo:

No tengo una explicación fundada sobre esta relación, pero se me ocurren varias cosas. Por un lado, el aumento del riesgo geopolítico en China tiende a elevar el precio del petróleo porque China es el mayor importador y un actor central en el mercado energético global, por lo que cualquier tensión puede anticipar disrupciones en la demanda o en rutas clave de suministro. Además, el temor a cuellos de botella logísticos y la especulación financiera ante potenciales shocks suelen impulsar compras de futuros, lo que empuja los precios al alza. Los riesgos en China también pueden ralentizar la transición energética, manteniendo alta la demanda de hidrocarburos, y contribuyen a un clima de aversión global al riesgo que favorece a las materias primas como refugio. En conjunto, el mercado reacciona rápidamente a cualquier señal de inestabilidad en China, amplificando su impacto en el precio del crudo.

ESCRITORIO

Populismo global: malestar, desconfianza y nuevas demandas democráticas

El concepto de populismo recorre, desde hace años, los análisis políticos y mediáticos sobre el malestar social contemporáneo. Más allá de las etiquetas partidarias, el populismo puede entenderse como una reacción transversal frente a instituciones percibidas como distantes, la sensación de pérdida de control sobre el propio destino y la desconfianza estructural hacia quienes ejercen el poder político y económico. El fenómeno no es exclusivo de regiones ni ideologías: recorre democracias consolidadas y sociedades emergentes, partidos de derecha e izquierda, y expresa tanto un deseo de protección frente al cambio como una búsqueda de nuevas formas de intervención popular en la política.

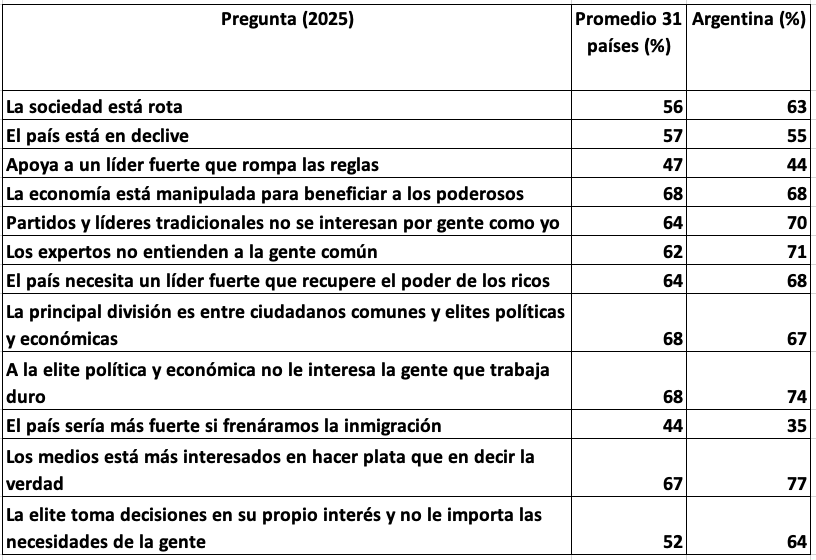

Sobre ese trasfondo, el Informe The IPSOS Populism Report 2025 salió días atrás (lo podés descargar acá), construido a partir de una encuesta en 31 países, muestra con nitidez el clima global: el pesimismo y la insatisfacción social dominan la escena. El 56% de las personas consultadas siente que su sociedad “está rota” y un 57% percibe a su país en declive, datos que se verifican con mayor intensidad en democracias históricamente estables pero que atraviesan, en distinta medida, el planeta entero.

Este malestar se alimenta principalmente de la desconfianza hacia las élites políticas y económicas: el 68% de los encuestados sostiene que la economía está manipulada para beneficiar a los poderosos y un 64% afirma que los partidos tradicionales no se interesan por la gente común. La demanda de un liderazgo fuerte, incluso capaz de romper las reglas si fuera necesario, convive con una mayoría que reclama más democracia directa y decisiones vía referéndum (58%), lo que revela la tensión constitutiva del populismo actual: la coexistencia del deseo de autoridad con la necesidad de control ciudadano sobre el sistema político.

Avanza el nativismo

El informe también destaca el avance del nativismo y la persistencia de actitudes anti-inmigración, aunque estas últimas han perdido fuerza relativa en Europa occidental en los últimos años. En el plano económico, el fenómeno de la “cakeism” — el reclamo simultáneo de mayor gasto público y rechazo a cualquier incremento impositivo — sigue siendo un rasgo central del malestar populista global: el 57% de los encuestados rechaza pagar más impuestos, mientras una mayoría apoya el incremento del gasto para todos los servicios públicos.

Finalmente, el estudio remarca que el populismo no es un bloque homogéneo: las derechas y las izquierdas comparten la crítica a las instituciones, pero divergen radicalmente en cuestiones como inmigración o el rol del Estado en la economía. Lo común es el rechazo al statu quo, la desconfianza frente a las élites y la búsqueda de nuevas fórmulas de representación y protección en tiempos de incertidumbre.

Dato interesante: la Argentina está entre los 31 países. En algunas preguntas estamos por arriba del promedio, en otras por abajo y en otras pegamos en el palo. Acá te armé una tabla con la pregunta, el porcentaje promedio de toda la muestra y el de la Argentina. Los porcentajes se refieren a las personas que acuerdan con la afirmación.