Elogio de la incomodidad

Salirse de sí para entender al otro, en el psicoanálisis, la política o el feminismo. A raíz del libro Sin padre, sin marido y sin Estado.

I. El lugar del analista es un lugar que no está hecho de una vez y para siempre. Si la práctica del psicoanálisis es una práctica tan difícil y exigente, es porque los que nos sentamos en el sillón nunca estamos del todo bien acomodados, ni cómodos. Nos procuramos buenos sillones considerando las largas jornadas de atención de pacientes, sí. Nuestra espalda, nuestras piernas, en fin, nuestro cuerpo anatómico lo mejor cuidado posible. Pero eso que hacemos ahí, que podríamos llamar escuchar, o, mejor aún, leer, no lo hacemos desde la pasividad, ni desde el Yo. El cuerpo del analista también es afectado en la transferencia. De un modo distinto al del cuerpo del analizante, pero afectado al fin. Como dice Jorge Jinkis, en el cuerpo del analista también hay efectos, en principio, los de “una verdadera desorganización narcisista”. Y cuando Lacan dice que el analista paga con su persona “en cuanto que, diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia”, presta también su cuerpo. Freud escribe en una carta a Jung lo siguiente: “Ser calumniado y quemado en el fuego del amor con el cual trabajamos son los riesgos del oficio”. No hay dudas de que la transferencia es un amor incómodo e inevitable. No es sólo incomodidad, también es inquietud, ahí donde irrumpe intempestivamente, imprevistamente, tomando al analista siempre desprevenido, desprevenido cada vez. Porque estar prevenido sería estar un poco a la defensiva. Estar prevenido sería estar atajado, estar a la espera, expectante, alerta; sería estar impedido; el deseo del analista no es un deseo prevenido, es un deseo vivo, agujereado. Intentar prevenirlo es burocratizar la práctica analítica, es pretender regirse por los estándares y hacer de la transferencia una institución. La resistencia del analista aparece en el agobio transferencial, en el estar cómodo y dormirse en el sillón que de tan cómodo, adormece.

II. Desorganización narcisista: el lugar del analista implica un olvido de sí que da lugar a otro. Olvido de sí para poder encontrar aquello que no se buscaba. Olvido de sí para que lo que el analizante diga no se choque contra el muro imperturbable del narcisismo de la persona que lo escucha. Eso dentro del consultorio resulta indispensable. Pero pienso que es una posición que no se agota ahí. Más bien es al revés: se trata de un modo de leer que excede la práctica del psicoanálisis y tiene consecuencias. Es un modo de leer que posibilita, que hace lugar a lo otro de sí a partir de suspender lo que se sabe, sobre todo de lo que sabemos de nosotros mismos. Alberto Giordano lo dice así: “Y lo mejor será olvidarnos de lo que sabemos, olvidarnos de nosotros mismos. Porque quien sabe demasiado, quien está demasiado cierto de lo que sabe, no lee”. Si no se depone lo propio, si no se arriesga un mínimo salirse de sí, no hay lectura posible, no hay escucha posible, no hay pensamiento posible. Hay ratificación de lo propio, confirmación del narcisismo, espejo que refracta, deleite del ensimismado, del que sonríe escuchándose la propia voz.

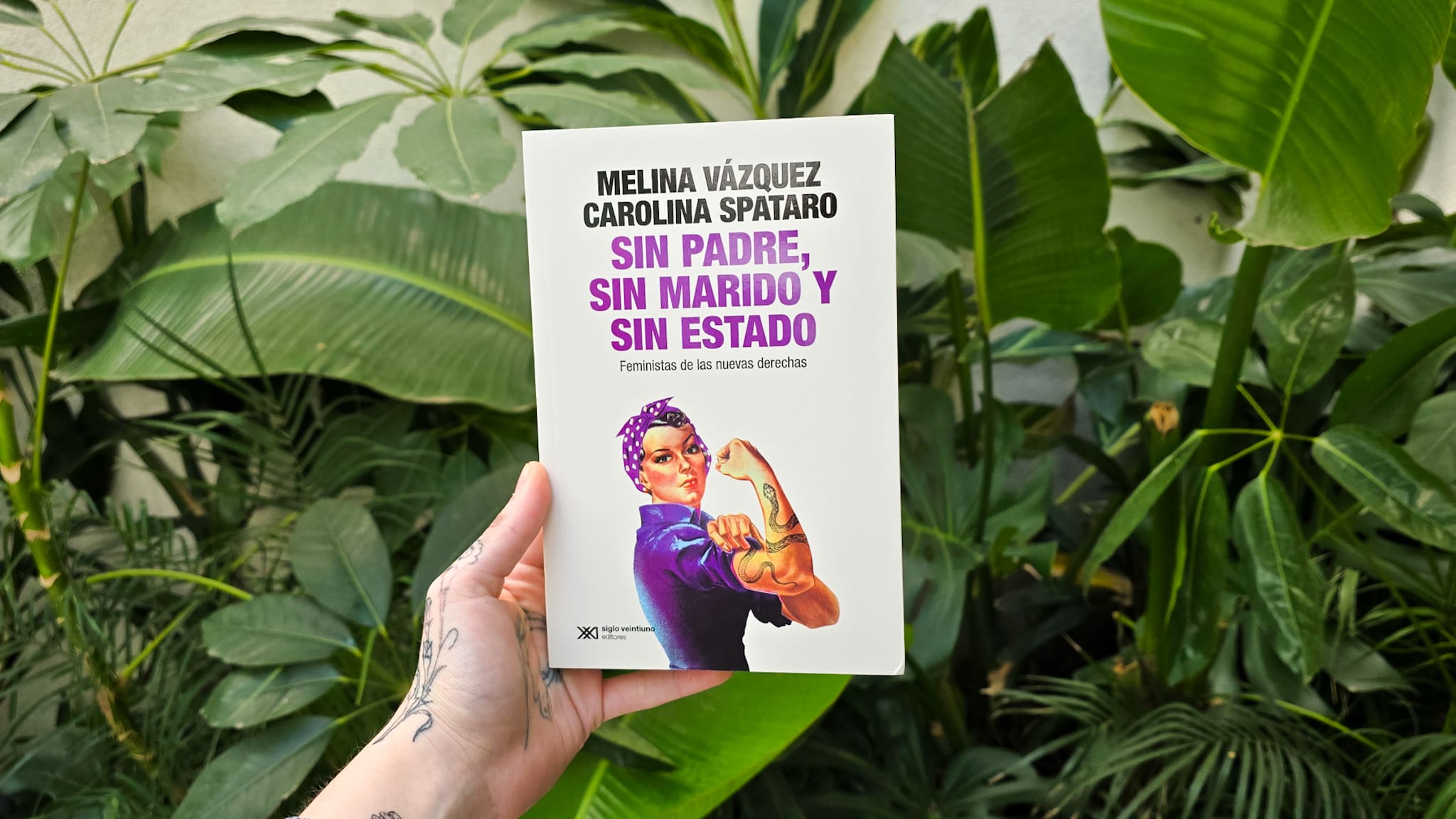

III. Recientemente se publicó, por Siglo XXI, Sin padre, sin marido y sin Estado. Feministas de las nuevas derechas, de Carolina Spataro y Melina Vázquez. Si algo se destaca como gesto ético en este libro, es que las autoras van a intentar comprender este activismo en “sus propios términos”. La práctica del psicoanálisis me habituó a eso, a tratar de entender la cosa del otro, no en mis términos, sino en los propios términos del otro, de la cosa del otro. En las antípodas de ese gesto, se ubica el pretender que los términos sean los propios, ponerse por delante y no advertir nada del otro, pretender que el otro, en tanto otro y radicalmente diferente de mí, no existe. El gesto de las autoras es, sin dudas, un gesto incómodo. Siempre es incómodo salirse de sí, porque nuestro narcisismo es tan confortable como narcótico. Spataro y Vázquez investigan, quieren saber, quieren entender, quieren resistirse a sus propios prejuicios y estereotipos. Y ahí van, se meten en un terreno pantanoso, áspero. Se salen de sus lugares cómodos para despuntar la cosa en los términos del otro. Eso es investigar, querer saber. Parece una obviedad, pero no lo es. Muchas personas dicen que investigan, pero en realidad no quieren saber sino ratificar lo que ya sabían desde antes. O, como dice Lacan, muchas investigaciones no pecan por lo que encuentran, sino por lo que buscan.

Si te gusta Kohan podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los domingos.

IV. Hace poco estaba en una reunión social y conté que estaba leyendo este libro. Quería desplegar lo que me parecía interesante, pero alguien me interrumpió rápidamente para decir “feministas de derecha es un oxímoron”. Este libro se escribe contra esas interrupciones que pretenden que ya se sabe todo, incluso antes de indagar. Este libro se escribe contra ese no querer saber que tanto daño nos hizo. No querer saber, en el sentido de la represión, no querer saber lo que, de alguna manera, ya se sabe. No querer saber es quizás, a esta altura, una cifra de aquellos años de oro de las luchas emancipatorias. Y no fue un síntoma del feminismo, sino un síntoma de ciertos sectores que lo exceden. Un síntoma de época. Porque no quisimos saber, lo que sabíamos. Y no querer saber suele tener consecuencias, en general, nefastas. Dice Lacan que “el más corruptor de los conforts es el confort intelectual”.

V. Este libro comienza con una advertencia, nos avisa que vamos a atravesar incomodidad, sorpresa, perplejidad. Me llamó la atención esa advertencia. O, en todo caso, me surgió la pregunta acerca de a quién se le advierte. ¿Si nos advierten, cómo es posible que nos sorprendamos, cuando la sorpresa es, justamente, aquello que no se puede anticipar? Pero sí, hemos querido vivir sin sorpresas, con un etiquetado frontal de las personas, con saberes anticipados y estereotipos. Y el libro desarma esos estereotipos; quizás, encontrarse con mujeres que no son las del prejuicio, sea una sorpresa. Las autoras también subrayan la incomodidad que aparece de distintas maneras. Ellas están incómodas, dicen, al indagar un tema espinoso que genera “controversias en los espacios donde trabajamos: ¿existen esas mujeres? ¿Para qué las estudian? ¿Acaso intentan justificar sus posiciones?”. Y esto: “Estúdienlas, pero no las visibilicen”. No querer saber, no querer saber. Y si este libro es valioso es porque se escribe contra ese gesto pueril de suponer que invisibilizar supone que la cosa desaparezca. Y la cosa existe, más allá de que no nos provoque, como dicen, simpatía o que nos resulte inverosímil. Una de las formas del no querer saber es la frase «elijo creer”. En esas posiciones que invisibilizan lo que está frente a nuestros ojos, en esas posiciones un poco negadoras, sería algo así como “elijo no creer lo evidente”. Este libro, en cambio, no elige creer y avanza hacia la elección de saber.

VI. Este libro derriba la tendencia pueril de creer que se sabe dónde está el bien y dónde el mal. No digo que el bien y el mal no existan, digo que no es tan sencillo delimitar dónde están en cada caso. Porque las cosas nunca son tan lineales, tan directas, tan limpias. De hecho, del decálogo del feminismo liberal, la mayoría de nosotras estaríamos de acuerdo en al menos dos de los cinco puntos. Por ejemplo: “fomento de la autonomía de las mujeres y rechazo hacia toda forma de victimización”. A estas feministas les preocupa la falta de independencia económica de las mujeres y están en contra del nepotismo, por ejemplo el de Karina Milei.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateVII. Este libro es necesario ahí donde eso que no quisimos saber irrumpió con más fuerza que nunca. “¿Por qué pensamos que las mujeres no votarían a Milei?, ¿cómo explicamos ese voto?, ¿quiénes son y cómo piensan estas mujeres? Al calor de la derrota del kirchnerismo, y del impacto político y cultural en un espectro progresista más amplio, esta pregunta se vuelve más necesaria que nunca”, dicen las autoras.

Vazquez y Spataro llevan adelante una investigación rigurosa en donde se pueden advertir los matices dentro de un conjunto llamado “feminismo liberal”, porque no todas ellas son iguales. Y, en ese mismo gesto, queda subrayado, aunque no se diga, que tampoco quisimos saber de las diferencias y los matices dentro del “feminismo propio”. Ese modo de indagar es posible, mucho más posible, desde la incomodidad, desde la no vecindad: hacerle lugar a la diferencia radical posibilita, no sólo saber algo de ese otro, sino además saber algo de lo propio. También queda claro que no es sencillo delimitar un “ellas” y un “nosotras”. Muchas veces hemos advertido consignas individualistas y liberales en el llamado “feminismo de las zurdas”, y si no consignas, al menos una enunciación claramente individualista.

VIII. Sin padre, sin marido y sin Estado: estas mujeres nos meten el dedo en la llaga. No siempre quisimos discutir qué padre, qué marido y qué Estado queríamos. El Estado era intocable, era sinónimo indiscutido de bien. Pero también un macho violador. De esas contradicciones tampoco quisimos enterarnos. Tampoco quisimos saber nada del mercado, de las condiciones materiales, del dinero. Una cosa es no mercantilizarlo todo y otra, muy distinta, es señalar al mercado como un mal en sí mismo y desentendernos de él, como si no nos tocara en nada. Como si existiera el afuera del mercado. Como si nosotras no lo necesitáramos.

IX. Esta investigación hace lo que no se quiso hacer: hablarles, mirarlas, intentar entender algo “en sus propios términos”, en lugar de escupirles las banderas, de echarlas a los empujones de la plaza, de silenciarlas, de hacer como si no existieran. ¿Cómo sería posible combatir aquello que queremos combatir sin enterarnos de nada? ¿Cómo es que perdimos el ejercicio de debatir sin arremeter contra el otro?

X. Este libro indaga también la biblioteca de estas mujeres. Porque leen, sí. Frente al gesto elitista de mandarlas a leer libros, lo que hacen las autoras es meterse de lleno en la biblioteca y preguntarse “¿qué significan los libros para estas mujeres? ¿cómo circulan? ¿Cuáles son las referentes ineludibles? ¿De qué manera arman una genealogía propia?”. Estas mujeres, dicen las autoras, disputan su lugar dentro del liberalismo –porque ahí también lo disputan– amparándose en los textos más relevantes del mundo liberal-libertario. Me parece un buen modo, para nosotros, de saber de dónde sale la retórica liberal libertaria.

XI. No querer saber y no querer hablar con quienes pensaban distinto. Silenciarlos, escracharlos, cancelarlos. Perdimos el ejercicio del debate, de la discusión con el adversario y también con los propios. No quisimos escuchar a nadie que no nos confirmara en nuestro lugar confortable. O arremetemos contra el otro distinto o somos condescendientes con los propios. Hacemos de lo político una batalla personal. Y si todo es personal, nada es político. Nos indignamos y reaccionamos, dos formas del no querer saber. Les levantamos el dedo y corregimos la gramática. No quisimos ver lo que estaba frente a nuestros ojos. Me lo enseñó el psicoanálisis, pero ahora lo digo con Derrida: “Lo que se pretende erradicar de un lado siempre se corre el riesgo de verlo resurgir allí donde no se lo esperaba”. El retorno de aquello que se pretende silenciar, vuelve en forma de ferocidad, de violencia, haciéndose lugar como puede y eso no es incómodo, es arrasador.

XII. Tuve el gusto de presentar este libro junto con Pablo Semán y Diana Maffia. Ahí las autoras contaron cómo ellas mismas fueron muy criticadas (y por momentos escrachadas) por publicar este libro, antes ya habían padecido este gesto violento del que no quiere saber lo que ya sabe, cuando habían publicado Hermanas bastardas. También contaron cómo se topan, constantemente, con el no querer saber de muchos. Algo de eso se activa, en parte, cada vez que sale una reseña del libro. Y dijeron, además, que estas mujeres no son “una aguja en un pajar”. Sin moralismos, sin chicanas, sin ubicarse en la superioridad moral (tan propia de estos tiempos), sin señalar ni levantar deditos, Spataro y Vázquez hacen de la incomodidad un método y muestran que no se puede pensar, investigar y producir transformaciones sin incomodidad.

XIII. Por eso celebro la incomodidad de este libro, porque las autoras leen en el sentido radical del término. Y leer es sinónimo de incomodidad, la de dejar caer las propias y cómodas certezas, dejar caer nuestro narcisismo de las pequeñas diferencias. Leer es arriesgarse a saber incluso aquello que no se quiere saber. Gracias a las autoras por haberse embarcado en el desafío intelectual y político (como dicen al final) que supuso cruzar las fronteras ideológicas. Creo que ahí radica la cuestión, cómo podremos hacer de la indignación otra cosa que un Alma bella, cómo podremos hacer de la incomodidad un asunto con consecuencias en “este tiempo vertiginoso que todavía cuesta interpretar”.