El primer y último plebiscito argentino: evitar un guerra en el Beagle

En 1984, la Argentina llamó por primera y última vez a una consulta popular: aceptar o rechazar un Tratado de Paz con Chile para resolver el conflicto del Beagle.

El 25 de noviembre de 1984 se votó el único plebiscito nacional de la historia argentina. Una consulta popular para decidir si debía aprobarse o no el Tratado de Paz y Amistad de Argentina con Chile para ponerle fin a un conflicto en torno al Canal de Beagle: la soberanía de las islas Picton, Nueva y Lennox, y la consecuente delimitación de las fronteras marítimas en la zona austral.

A fines de 1978, la controversia estuvo cerca de enfrentar a ambos países en una guerra, evitada por la oportuna mediación del entonces papa Juan Pablo II. Seis años después, el contexto había cambiado. La dictadura militar había caído, luego de ser derrotada en la guerra de Malvinas. Raúl Alfonsín, por el radicalismo, había sido electo en comicios libres después del derrumbe de la dictadura y gobernaba la Argentina desde el 10 de diciembre de 1983.

Su mandato comenzó con el objetivo de recomponer las relaciones exteriores, dañadas después de una dictadura militar sangrienta que puso el nombre del país como sinónimo de la violación a los derechos humanos. Pese a la afinidad ideológica de las dictaduras chilenas y argentinas, habían existido puntos de desacuerdo que casi terminan en un conflicto armado: la posición pro-británica de la dictadura de Pinochet durante la Guerra de Malvinas y la persistencia del diferendo limítrofe en el canal de Beagle. Alfonsín vio, allí, una oportunidad, dice Germán Sergio Martínez en El canal de Beagle. La disputa entre Argentina y Chile en las décadas de 1970-1980.

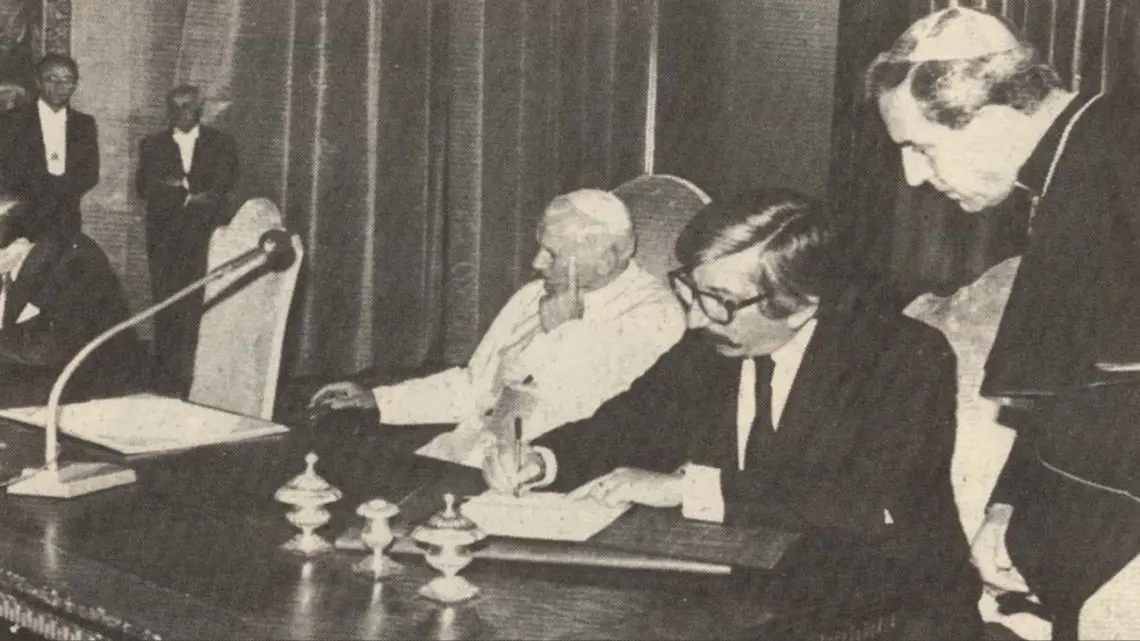

En enero de 1984, los cancilleres de ambos países firmaron en el Vaticano la Declaración Conjunta de Paz y Amistad. Era un compromiso a encontrar una solución justa y honorable al diferendo por medios pacíficos. Tuvo su efecto inmediato en el renaciente sistema político de la post dictadura: el apoyo radical, un apoyo “condicionado” del peronismo opositor y un rechazo abierto de sectores de la derecha nacionalista. A principios de junio, Alfonsín propuso a los partidos políticos de la oposición la firma de un Acta de Coincidencias, una suerte de acuerdo y compromiso referidos a la preservación del orden constitucional. El punto 11° incluía, por ejemplo, que los partidos firmantes aceptaban la mediación papal en el conflicto con Chile por el Canal de Beagle. Dieciséis partidos políticos, incluido el peronismo representado por María Estela Martínez de Perón, firmaron el Acta.

Pero si quería cerrarse el tema debía hacerse pronto. Las voces disidentes al acuerdo comenzaron a aparecer y una declaración del vicecanciller chileno, Sergio Covarrubias, levantó las alarmas en el gobierno argentino. El funcionario volvió para atrás con los tímidos avances que se estaban produciendo y mantuvo la posición histórica de Chile al respecto: en la cuestión del Beagle, dijo, no se tendrá en cuenta el principio bioceánico y Chile está interesado en la proyección sobre el océano Atlántico. La declaración detonó las conversaciones y puso al gobierno radical a la defensiva. El peronismo se adelantó y presentó en el Congreso una serie de proyectos de declaración repudiando los dichos del funcionario chileno.

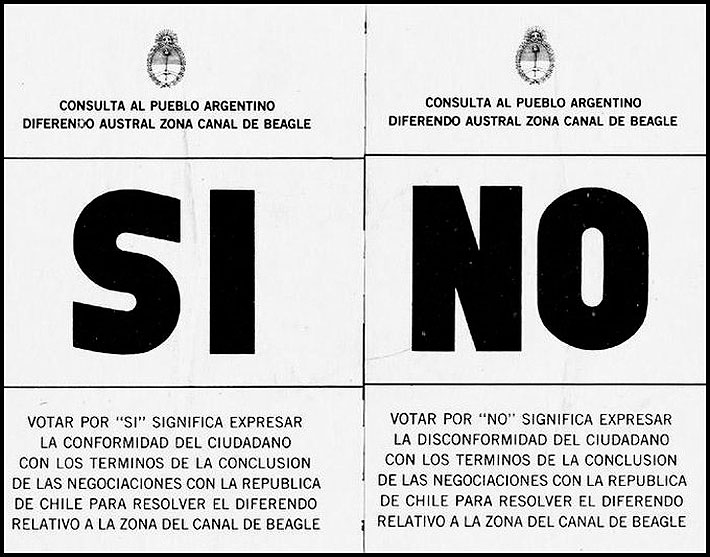

La salida debía ser por arriba y Alfonsín echó mano de un instrumento que no se había utilizado –ni se volvería a utilizar– en la historia democrática argentina: la consulta popular. El presidente hizo la convocatoria formal el 25 de julio: todos los ciudadanos en capacidad de votar podrían expresar su opinión respecto de la firma de un tratado de paz con Chile. La consulta no tendría carácter vinculante. Los votantes se enfrentarían el día de la convocatoria a dos boletas con las que podrían opinar sobre los términos del acuerdo de paz.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

Sumate

No fue solo la declaración del vicecanciller chileno lo que aceleró el proceso. La mediación vaticana había servido para frenar la escalada del conflicto pero comenzaba a agotarse como vía de resolución definitiva. Eso le abría la puerta a Chile a acudir a La Haya, un escenario que Argentina buscaba evitar. La consulta popular resultaba en múltiples beneficios internos para un joven gobierno radical. Aparecía hacia el exterior, después de la dictadura, como el representante de la resolución pacífica y racional del conflicto. No evitaba que el Tratado de Paz tuviera que pasar por el Congreso, pero le agregaba a los opositores un costo en caso de que la consulta se aprobara: el costo de votar contra la expresión de la voluntad popular.

La convocatoria a la consulta agravó la crisis interna del peronismo, que venía de sufrir su primera derrota en elecciones democráticas desde que nació como partido. Los principales dirigentes del espacio –Ítalo Luder, Carlos Menem y parte del bloque en el Congreso– se pronunciaron en favor de la propuesta, incluyendo la aceptación de la mediación papal. Por derecha, un sector del peronismo exigía mayores concesiones por parte de Chile; por izquierda, otro sector se oponía a negociar con un país que se encontraba bajo un régimen militar, el de Augusto Pinochet. La disyuntiva era compleja. Apoyar el sí implicaba acercarse a la postura del gobierno radical; optar por el no, en cambio, los ligaba a sectores reaccionarios que ya se habían pronunciado contra el acuerdo de paz, como Luciano Benjamín Menéndez o el almirante Isaac Rojas, entre otros.

Entre el sí y el no, el peronismo navegó por una escala de grises. El Consejo Nacional del Partido, y un bloque amplio de legisladores peronistas, desplegaron una serie de estrategias e iniciativas para frenar la iniciativa sin aparecer oponiéndose a su contenido. A pocos días de la convocatoria, publicaron un comunicado exigiendo que la consulta surgiera del debate parlamentario y que se incluyera también una consulta sobre la deuda externa (que figuraba entre los puntos del Acta firmada en junio). Allí, en el Congreso, decía el comunicado, debían adoptarse “todos los recaudos para que el pueblo argentino no sea sorprendido en su buena fe mediante falsas consignas que encubran una claudicación”.

En agosto, una parte de la bancada peronista en Diputados presentó su propio proyecto de consulta popular, con el objetivo de diferenciarse de aquellos sectores nacionalistas que se oponían a cualquier negociación con Chile. La propuesta del peronismo se diferenciaba de la oficial. La consulta era de carácter obligatoria; debía realizarse después de conocer el contenido de la propuesta papal y después de la aprobación parlamentaria de las conclusiones de la negociación con Chile. Además, incluiría una consulta sobre la solución al pago de la deuda externa.

En ese mismo momento, la Conferencia Episcopal Argentina respaldó la solución pacífica al diferendo con Chile y zanjó parte de las discusiones. Pero no todas. A mediados de agosto, comenzó a circular el documento “Vote no o no vote”, convocando a formar un Gran Frente Patriótico que impulsara el voto negativo o la abstención. Firmaban los peronistas Herminio Iglesias y Adam Pedrini, los ex dictadores Isaac Rojas y Roberto Levingston, el nacionalista Marcelo Sánchez Sorondo, el excanciller Nicanor Costa Méndez, entre otros.

El proyecto no llegó a tratarse en Diputados. Pero sí tuvo tratamiento, en el la Cámara Alta, uno que presentó el senador del peronismo jujeño Humberto Martiarena planteando la nulidad de la consulta. Esta, argumentaba, quebraba el juego armónico de los poderes de la República y resultaba improcedente consultar al pueblo sin contar con los elementos necesarios para decidir. La propuesta llegó al recinto y estuvo cerca de terminar, o al menos de poner en duda, la realización de la consulta: se rechazó el 23 de agosto por apenas 25 votos contra 21.

Pese a estos intentos, una parte de los dirigentes relevantes del Partido Justicialista se pronunciaron a favor del sí. Además de Menem y Luder, se le sumaban las figuras del dirigente sindical Lorenzo Miguel y la expresidenta Isabel Perón. Faltaba cada vez menos para que Argentina tuviera su primera experiencia en una consulta popular.

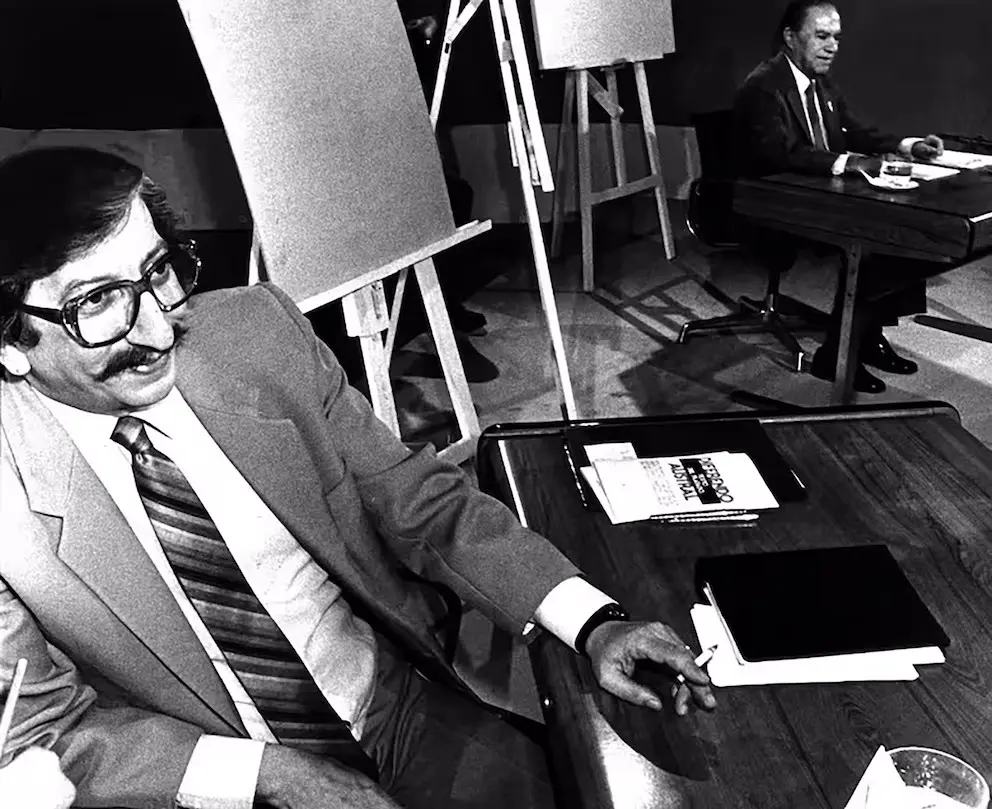

El 18 de octubre se firmó en El Vaticano el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile y al día siguiente se hizo público su contenido. Las tres islas del Beagle se reconocían como territorio chileno, mientras que Argentina obtenía el reconocimiento sobre una amplia zona marítima y, fundamentalmente, se sostenía el principio bioceánico. Con el contenido del Tratado, el 15 de noviembre se produjo un hecho novedoso para la historia democrática del país: un debate televisado. Fue emitido por Canal 13 y cualquier otra emisora podía reproducirlo sin costo asociado (así lo hizo Canal 7). El conductor fue el periodista Bernardo Neustadt.

Es la primera vez que algo así sucede antes de una elección. Neustadt lo destaca cada vez que puede, orgulloso de haber sido el artífice. Para el gobierno radical, lo que sigue será todo ganancia. De un lado, el canciller Dante Caputo, responsable de la negociación con Chile. Del otro, el jefe de bloque del peronismo en el Senado, el catamarqueño Vicente Saadi. Las partes acuerdan un formato. Será una exposición inicial de veinte minutos cada uno, luego un bloque de preguntas y respuestas, y finalmente otros quince minutos para un cierre individual.

La primera intervención, luego de la presentación del periodista, es para Saadi. El senador lee durante veinte minutos sin levantar la vista, en un tono monocorde y casi militar. Dice que el Tratado representa la peor derrota diplomática de la Argentina en el siglo. Que se perdió territorio y soberanía, que se vulnera el principio bioceánico y que se somete el país a un arbitraje externo perjudicial para los intereses de la Nación. El proceso, sentencia finalmente, constituye una traición a la Patria, en beneficio de intereses extranjeros.

Dante Caputo escucha mientras fuma y revisa algunos papeles. El monólogo de Saadi se extiende por encima de los veinte minutos previstos. Si se lo propusieran, Caputo lo dejaría hablar las dos horas. Pero finalmente le toca su turno y lo usa para exponer a su rival. “Hemos escuchado la lectura que hizo el senador Saadi de su posición”, comienza. Mirando fijamente a cámara, sin leer una sola palabra, dice que solo escuchó adjetivos. Que la acusación de traición a la Patria es demasiado seria, demasiado grave, para sostenerla sin ningún argumento. No es un proceso ideal, dice Caputo, porque la negociación estaba limitada por los errores previos cometidos a lo largo de la historia. Y plantea una pregunta para su rival: ¿cuál es la solución alternativa? ¿Qué camino diplomático propone Saadi, por ejemplo, para recuperar las Islas Malvinas, para “obtener más mar del que hemos obtenido”, para dejar una mejor evidencia del principio bioceánico?

El momento del intercambio es definitorio. El senador catamarqueño vuelve a leer. La pregunta de Saadi resulta confusa o, directamente, nunca llega. Caputo devuelve una pregunta simple sobre la afirmación de Saadi respecto de que el Tratado ratifica los términos del laudo arbitral de la Corona británica de 1977. ¿En qué parte del Tratado, pregunta Caputo, aparecen ratificados esos términos?

Saadi sigue leyendo como si no hubiera recibido ninguna pregunta, mientras busca el remate de su intervención anterior en una de las tantas hojas que tiene sobre el escritorio.

Caputo contesta, finalmente, a la pregunta de Saadi sobre la diferencia entre el laudo británico y el Tratado, pero quizás ya no hace falta. Quedaron expuestas dos formas, más que dos contenidos. El ritmo, el lenguaje y las formas novedosas del debate en televisión, contra una forma de decir la política que no llegó a adaptarse.

El domingo 25 de noviembre los argentinos y las argentinas acudieron por primera –y última– vez a un plebiscito no vinculante. Votar no era obligatorio y el nivel de participación iba a ser uno de los datos de la jornada. Un nivel elevado de abstencionismo, sostiene María Cecilia Míguez en este texto, hubiera significado una derrota para el radicalismo. En los días previos se registraron algunos incidentes, estallidos de bombas y la presencia de grupos ultras en las inmediaciones de los actos de clausura de campaña. Pero el domingo fue una jornada sin incidentes. Y un triunfo indiscutible para el gobierno de Alfonsín a poco de comenzar.

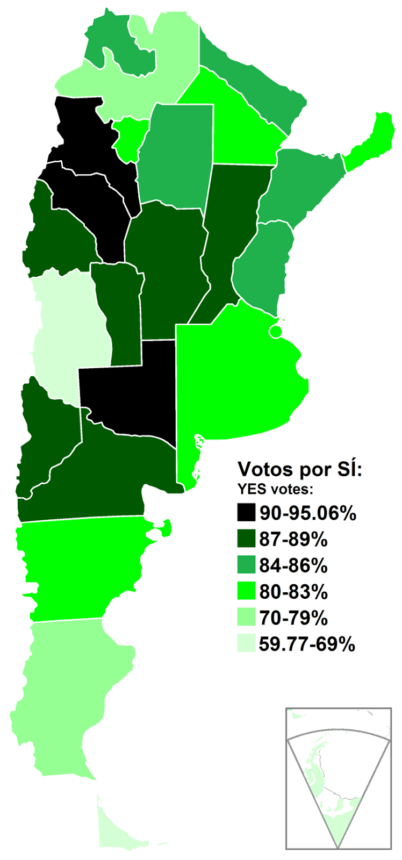

La participación fue del 70% de la población, un número elevado para una elección que no era obligatoria. Y la victoria del sí fue contundente: un 82,6% de los votantes apoyaron el Tratado contra un 17,4% y apenas un 1% de votos en blanco. La posición del gobierno había triunfado en todas las provincias, con algunos datos interesantes: Tierra del Fuego (59%) y Mendoza (66,72%) fueron las provincias con menos votos a favor. Mientras tanto, como a la realidad le gustan las simetrías, la provincia del senador Saadi fue la más entusiasta: un 95% apoyó el Tratado.

A pesar de la aprobación del plebiscito, la ratificación del Tratado de Paz estuvo a punto de naufragar en el Senado en marzo de 1985, cuando se aprobó por apenas un voto (23 a favor, 22 en contra y la abstención del senador radical Luis León, crítico del acuerdo, que resultó clave para su aprobación). En abril, la junta militar que gobernaba Chile ratificó el Tratado que a partir de entonces entró en vigencia.

Como había demostrado el debate entre Caputo y Saadi, tras la cuestión de fondo se había colado otro debate que iba más allá del diferendo territorial entre los dos países. El gobierno radical había logrado imponer los términos del debate, dice Míguez en el texto citado, en términos de democracia vs. dictadura. “Un clivaje que ya había sido fundamental para el triunfo electoral de 1983, con la denuncia del pacto militar sindical y con la caracterización del peronismo como movimiento antidemocrático, a partir de la famosa quema del cajón que había tenido a Herminio Iglesias de protagonista”.

En aquel debate –al que algunos señalaron como una continuidad de la quema del cajón en la que el símbolo se antepone sobre la cuestión de fondo–, Caputo usó sus minutos finales para decir que el Tratado de Paz y Amistad con Chile garantizaba que “las carpinterías de Argentina no van a servir para hacer ataúdes y mandar al sur para que nuestros chicos vayan a morir en nombre de esto; sino para construir las viviendas que necesitamos todos en nuestros Patria. ¿Cómo hubiese quedado la Argentina –le preguntó a los televidentes y futuros votantes mirando a cámara– si el señor Saadi hubiera conducido la política exterior? Eso tiene que responder usted el 25 de noviembre”. Y cedió los diez minutos que le sobraron.

Acaso comprendiendo –como dijo alguna vez Lacan– que lo que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha.