El día que Carlos Fuentes vivió el Mayo Francés

En medio de la revolución, trabajadores y estudiantes se abrazan a la puerta de una fábrica y cantan La Internacional. El cronista mexicano lo cubrió.

El 16 de mayo de 1968, miles de estudiantes marcharon a Boulogne-Billancourt para encontrarse con los obreros de las fábricas. Cantaron juntos “La Internacional” en las puertas de las fábricas ocupadas. Las puertas no llegaron a abrirse, fundamentalmente, porque hubiera permitido el ingreso de la policía y el levantamiento de la huelga por la fuerza. Pero la imagen terminó simbolizando otra cosa. Ni los estudiantes habían ingresado a las fábricas, ni los obreros habían salido a la movilización estudiantil.

Estaba ocurriendo –sus protagonistas aún no lo sabían– el Mayo Francés. El conflicto había nacido en Nanterre, a las afueras de París. Pero no tardó mucho en llegar al centro de la ciudad y convertir al Barrio Latino en el centro de la disputa entre policías y estudiantes. Pronto, la agitación se mudó a todo el país. Una huelga general sorprendió a todos por igual: al gobierno y a los propios líderes sindicales de las centrales obreras. Empezaba a parecer probable, dice Richard Vinen en el libro 1968. El año que pudo cambiar el mundo, que el gobierno de De Gaulle cayera: “Durante un par de semanas fue como si Francia estuviera al borde de una revolución, pero nadie sabía realmente de qué tipo”.

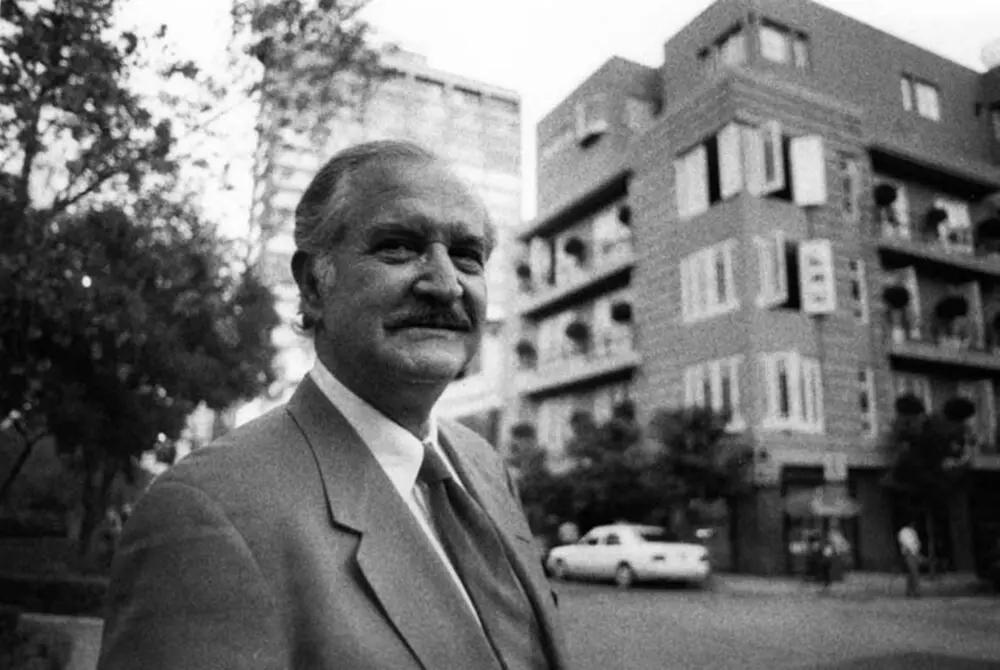

Era difícil saberlo. La historia de ese mayo ha sido harto contada. Hay tantos testimonios como protagonistas. Sabemos que circulan, entre las calles, entre los manifestantes, figuras del pensamiento. Sabemos que está Sartre, Simone de Beauvoir (que cuenta el evento, después, en sus memorias, Final de cuentas), Ricoeur, Cortázar, Godard, entre otros y otras. Sabemos que, como testigo y participante, el escritor mexicano Carlos Fuentes escribe una crónica publicada en el libro Los 68, París, Praga, México. Viajaremos a través de ella.

Fuentes tiene claro ante qué tipo de revolución se encuentra. No es una insurrección contra un gobierno sino “contra el futuro determinado por la práctica de la sociedad industrial contemporánea”. Es una rebelión moral contra la sociedad de consumo, protagonizada por las juventudes de una nación desarrollada. Esta característica es novedosa. Estos jóvenes, agrega, dicen que la abundancia no basta. Que es una abundancia mentirosa que busca compensar con variedad de bienes de consumo la uniformidad de los contenidos reales de la vida. El amor, la cultura, la dignidad del trabajo, lista entre otras. Todas esas posibilidades se perdieron en la sociedad de consumidores. Hay un aparato económico y político, impersonal, elegido por nadie y al que nadie puede revocar, que determina las necesidades de los individuos. Lee Fuentes, en un cartel en La Sorbona, aquella frase de la imaginación ha tomado el poder. Pero es más larga: “La revolución que se inicia pondrá en duda no sólo la sociedad capitalista sino la sociedad industrial. La sociedad de consumo debe morir de una muerte violenta. La sociedad enajenada debe desaparecer de la historia. Estamos inventando un mundo nuevo y original. La imaginación ha tomado el poder”.

Los primeros cincuenta años del siglo XX habían mostrado revoluciones en la periferia. En mayo de 1968, en cambio, la revolución llegaba al centro del poder. Eso implicaba que finalmente se había cumplido la previsión de Marx. Gramsci había escrito que la revolución rusa había sido una revolución contra El Capital, contra la previsión marxista de que el desarrollo capitalista llevaba en sí el germen de su propia destrucción. La revolución de octubre de 1917 había demostrado que la sociedad comunista podía saltarse el paso del desarrollo capitalista. “Marx ha regresado a Europa de un largo paseo por las tundras, los campos de arroz y los cañaverales de la periferia portando una verdad esencial”, escribe Fuentes. La verdad: que el socialismo auténtico nacerá de la plena expansión de las fuerzas productivas del capital.

Pero acompañemos a Fuentes por la calle. Las personas se encuentran. Pasaron largos años sin hablarse, entretenidos con la televisión, los perfumes, los autos. En mayo de 1968 pasarán un mes fuera del consumo. “Nadie se enteró de los embarazos de la princesa Grace, nadie se sintió constreñido por el dictado sublimante de la publicidad a cambiar de auto”, describe. Redescubren “el maravilloso arte de reunirse con otros para escuchar y hablar y reivindicar la libertad de interrogar y poner en duda”. Empieza la contestation. Todo se pone en duda. Todo.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateUn “comando de choque”, que incluye a Marguerite Duras y a Michel Butor entre otros escritores, toma por asalto el Hotel de Massa, la sede de la Société des Gens de Lettres y establecen, con una bandera roja en el techo, una nueva Unión de Escritores. En el Théâtre de l’Est se establecen los Estados Generales del Cine. La Sociedad de Periodistas lanza una proclama en la que exige la libertad del poder gubernamental pero también del dinero. Directores de teatro y casas de la cultura se reúnen en la Cité de Villeurbaine para lo mismo. Los pintores retiran sus obras de toda exposición oficial. Investigadores y científicos crean comités democráticos en los laboratorios. Enfermeros y doctores proponen la autogestión de los hospitales. Grupos de adolescentes invaden el Odeón pidiendo educación sexual en las escuelas. Urbanistas, químicos, antropólogos, psicoanalistas: “No hay una sola profesión francesa que no haya sido sometida a la crítica y proyectada hacia el porvenir por sus propios miembros”, escribe Fuentes.

Una noche de ese mayo, el escritor mexicano se encuentra escuchando a Sartre en un patio de La Sorbona, parado junto a dos jóvenes que se apoyan sobre la cabeza de Descartes (intuye el lector que se refiere a un busto del pensador). Sartre describe el levantamiento como uno que nació de la insurrección estudiantil, que luego contagió a las masas obreras y que finalmente arrastró a la central obrera, la CGT. Esta, dice Sartre, “ha querido evitar esta democracia salvaje que ustedes han creado y que tanto molesta a las instituciones. Porque la CGT es una institución”.

Ese contagio produjo efectos concretos. Es otra distinción de la vía revolucionaria que parece haber tomado Francia. La alianza obrero-estudiantil la diferencia de otras rebeliones del 68 (fundamentalmente de la norteamericana). Un amigo de Nantes le cuenta a Fuentes sobre la huelga en la fábrica de Sud-Aviation. Están allí los obreros mejores pagos y calificados de Francia. Cuesta, le dice su amigo, distinguir entre un trabajador, un estudiante y un técnico especializado. La huelga comienza en solidaridad con los estudiantes. El movimiento revolucionario entra en la fábrica y los trabajadores observan que hay algo más importante que sus salarios. La dignidad de su trabajo como prueba de autonomía individual y colectiva. La huelga dura allí tres semanas. Pero no es una huelga pasiva porque es otro tipo de cuestionamiento. La fábrica sigue produciendo pero los trabajadores se rigen sin administradores patronales. Las máquinas se mantienen funcionando, las normas de seguridad se respetan, técnicos y trabajadores funcionan a la par. Descubren que pueden hacerlo sin la tutela de los gerentes. Se dan cuenta, entre todos, “que eran adultos”. La situación es demasiado novedosa. “Un paso más era la autogestión, perfectamente posible y satisfactoria. Entonces la CGT comunista desvió esa fuerza revolucionaria hacia la solución burguesa: aumento de salarios, semana de cuarenta horas”. Habían ganado esas reivindicaciones. Pero, ¿qué habían perdido?

Un estudiante ve pasar a Fuentes por la calle y lo invita a subirse a su auto. Van rumbo a Nanterre, “ese conglomerado gris, concentracionario, de bloques de cemento construidos a toda prisa para contener el desbordamiento estudiantil de la Sorbona”. Conversando con esos estudiantes, Fuentes encuentra que ese contagio de los estudiantes hacia los obreros iba en las dos direcciones. El conductor del auto hasta usa las mismas palabras: “Hemos decidido actuar como adultos, establecer una relación auténtica entre nuestros estudios y nuestra futura actuación profesional”. Esa relación, dice, está rota: podemos leer a Marx, a Engels, al Che Guevara solo si aceptamos que una vez que salgamos de la Universidad debemos renegar de lo que leímos.

¿Pero puede ese movimiento estudiantil, hijo de la burguesía, jugar el papel revolucionario que guíe a las masas obreras al camino de la revolución? La pregunta la recibe Sartre, en aquel patio, de un estudiante. El filósofo se la devuelve multiplicada. Dice que en los últimos días no deja de escuchar a estudiantes repitiendo que pueden ser los detonadores pero que la revolución será hecha por el conjunto de la clase trabajadora. Sin embargo, dice el filósofo, Marx escribió que los intelectuales de la burguesía pueden convertirse en aliados de la clase obrera porque sus problemas culturales son los mismos: la enajenación. Comparten una reivindicación y un enemigo. El origen de la clase puede diferir pero la situación es similar. Un estudiante comunista intenta refutar semejante afirmación y lo desafía a dar un ejemplo de una revolución que no hubiera sido encabezada por el Partido Comunista.

–Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio– responde Sartre.

Ahora la rebelión entra en la fase de declive aunque, por supuesto, los actores no lo saben. El Partido Comunista y la CGT consiguieron darle un cauce institucional al desborde. Los obreros obtuvieron sus demandas materiales. En la esquina del Café Dupont se encuentra un grupo de treinta personas reunidas. Son las primeras noches de junio, los encuentros permanecen, promovidos por los comités de acción revolucionaria. Carlos Fuentes está allí. Los encuentros son espontáneos y provocados a la vez. Donde los activistas ven un grupo de personas, se sientan y leen algo en voz alta. Puede ser la editorial de un diario o la declaración de un funcionario. Alguien lee a viva voz una carta que cientos de intelectuales comunistas publicaron contra la dirigencia del partido por haber acordado con el gobierno de De Gaulle. “Antes –dice la carta– fogosamente creíamos que sin el Partido Comunista la revolución no era posible; ahora sabemos que la revolución no es posible con el Partido Comunista”.

Un hombre interrumpe desde el fondo. Se presenta como trabajador de la automotriz Renault. Cuenta que cuando Georges Seguy, secretario general de la CGT, se presentó en Boulogne-Billancourt para exponer a las bases los acuerdos alcanzados con el gobierno, estas los rechazaron. “Todos en la base –contó el trabajador– estaban dispuestos en ese momento a ir hasta el final, ver si era posible el paso pacífico al socialismo”. Pero algo sucedió. Sucedió el 30 de mayo.

Una manifestación “en defensa de la República” reúne a más de 300.000 personas en los Campos Elíseos para mostrar su apoyo al presidente que, horas más tarde, habló por la radio. Anunció que no renunciaría y que, de ser necesario, se apoyaría en el ejército y en los comités de defensa de la República. “Había tanques cerca de la Renault –sigue su relato el trabajador– y ni los dirigentes ni los obreros estamos dispuestos a eso. Nos contentamos con lo que pudimos lograr hasta el momento”. Luego de la movilización algunas huelgas se levantaron. “Volvió a distribuirse gasolina y todo el mundo se fue de vacaciones por Pascua”. Tenía una conclusión. “La clase obrera –se los dice un militante con cuarenta años de lucha– sólo podrá ir ganando ventajas paulatinas. La violencia solo espanta a la clase media. Y a los obreros, que con gran esfuerzo han conquistado cierto bienestar”.

Uno de los estudiantes presentes se indigna. Pregunta cuál fue la violencia de la revolución. Una señora, desde otro costado, interviene. “Ustedes son unos mafiosos –les dice– que solo van a lograr una dictadura como en Rusia”. Asegura que “no es política” pero que simplemente acudió a la manifestación para apoyar al general De Gaulle. Hace una pausa y agrega: “Y a nuestra tranquilidad”.

Interviene un tercero que busca saldar los errores de ambas partes. La CGT y el PC, es cierto, no establecieron un diálogo verdadero con los estudiantes. Desconfiaron de ellos por sus métodos, por sus mensajes, por sus militancias anteriores en el trotskismo y el maoísmo. Era lamentable que no se hubiera conseguido la unidad pero, balanceaba, los estudiantes se limitaron a injuriarlos, a llamarlos estalinistas. Hubo errores de ambas partes.

La unidad obrero estudiantil se había quebrado después del discurso y el posterior acuerdo. “La división de la izquierda –dijo este último polemista– creó la ilusión de que sólo el poder podía actuar coherentemente. La izquierda, desunida, no fue capaz de responderle masivamente al poder”. Compartía el diagnóstico sobre “los viejos y caducos” dirigentes del PC y la CGT. Pero esas instituciones eran más que sus líderes. “Somos cientos de miles de trabajadores, estudiantes, técnicos e intelectuales” los que prestaban su adhesión a esas organizaciones. Acaso descartarlas era descartarlos a ellos.

Fuentes encuentra a unos amigos españoles con los que viaja hasta la plaza de la Bastilla. De allí están saliendo colectivos cargados con trabajadores portugueses y españoles que vuelven a sus países. Los ve arrancar, alegres, a carcajadas, porque a pesar de que han perdido “pienso en mis amigos españoles y latinoamericanos, en todos los que desde un principio comprendimos que ésta no era una revolución privativa de Francia, sino un movimiento nuestro, sin nacionalidad y fronteras”.

En París, termina Fuentes, hemos discutido el destino improbable, los imposibles sueños y las pesadas condenas de nuestros países. En ese mayo parisino murieron las imágenes de la feliz sociedad industrial que ofrecen, ya no solo los anacrónicos regímenes latinoamericanos, sino el corazón de su modelo.

En París, remata, hemos visto desnudo al emperador.