¿Cuál es el interés chino en África?

Mientras Estados Unidos parece replegarse, Xi Jinping avanza sin pausa sobre el continente en busca, ¿de qué?

En RADAR vamos a poner la lupa en China: un libro blanco que publicó hace poco y su relación con África, que no es nueva pero que sigue avanzando, lo abordaremos en SONAR. En ESCRITORIO te cuento acerca de dos publicaciones atractivas: la identificación de riesgos elaborada por el gobierno británico y una lectura geopolítica del acuerdo Mercosur – Unión Europea.

RADAR

La seguridad nacional con peculiaridades chinas

En mayo pasado, China dio a conocer su Libro Blanco sobre la Seguridad de China en la Nueva Era. La primera línea del texto no da lugar a dudas: “Lo más importante para un país es la seguridad”. Que nadie diga que el Partido Comunista Chino no sabe ordenar prioridades.

Si te gusta Mundo propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

Lo que sigue no es un documento estratégico en el sentido occidental del término, sino algo más ambicioso: una suerte de tratado filosófico con pretensiones administrativas. La seguridad, leemos, debe ser “integral, sistemática y relativa”; debe emanar del pueblo, reposar en la política, alinearse con los intereses nacionales, promover el desarrollo de alta calidad, armonizar con la apertura, el Estado de derecho y —faltaba más— con la autosuficiencia. Como definición, es tan generosa que cabría en ella desde la Gran Muralla hasta el Alibaba Cloud.

El contraste con Washington es llamativo. En la tradición estadounidense, la seguridad es un perímetro: un escudo que permite a la sociedad prosperar dentro de ciertos márgenes. Para China, parece ser el campo entero, las reglas del juego y hasta el himno nacional. Lo económico, lo jurídico, lo tecnológico, todo entra en su órbita. Es una visión maximalista, sí, pero también fundamentalmente defensiva. Mientras Washington sueña con darle forma al mundo, Pekín sólo quiere que el mundo no la deforme a ella.

La frase “una seguridad que promueve un desarrollo de alta calidad” es inconcebible en un documento del Pentágono. Allí, el desarrollo ocurre bajo el ala de la seguridad, no como parte constitutiva. En el pensamiento chino, es al revés: el crecimiento es un ingrediente de la seguridad, no su consecuencia. Esto tiene más en común con una cosmovisión imperial (orgánica, jerárquica y autosuficiente) que con la tradición de las superpotencias modernas.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateEl texto, por supuesto, se cuida de recordar que China no coacciona, no amenaza, no impone. La suya sería una seguridad virtuosa, alternativa, incluso moral. Lo que omite, con elegante opacidad, son las bases en Djibouti o las cámaras en Xinjiang. Pero todo manifiesto, digámoslo, tiene derecho a sus sombras. Lo importante, en particular viniendo de China, es lo que revela: un modelo de seguridad que no busca exportarse, pero sí blindarse.

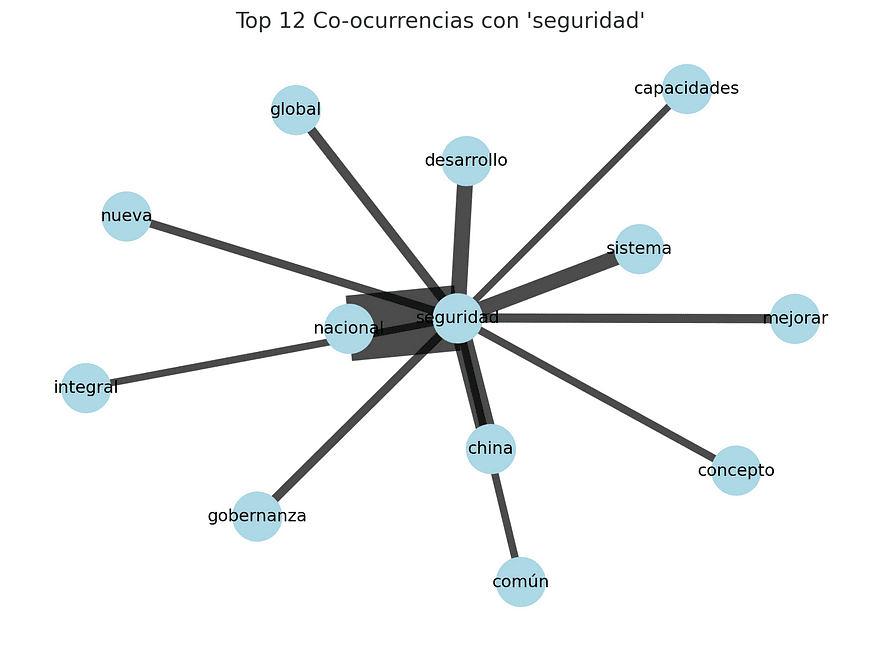

Para entender mejor esta arquitectura discursiva, realicé un análisis de co-ocurrencias: una herramienta que detecta qué palabras aparecen juntas con frecuencia. Usé una ventana de cinco palabras. El ancho de las líneas refleja la frecuencia de cada co-ocurrencia. El resultado confirma lo obvio (la palabra “seguridad” se casa felizmente con “nacional”) pero también revela un vínculo estrecho con “desarrollo”. La seguridad, aquí, no es la ausencia de guerra, sino la precondición del progreso.

Este emparejamiento semántico no es un accidente. Uno de los grandes temas del documento es la fusión entre seguridad y prosperidad: la idea de que un Estado fuerte, económicamente vital, es la mejor garantía de estabilidad. En la frecuencia de palabras que tiene el texto (excluyendo artículos, preposiciones, conjunciones, etc.), luego de “seguridad” (425), “China” (218) y “nacional” (191), la cuarta palabra más frecuente es “desarrollo” (155). Otro tópico prominente es la arquitectura internacional: China como defensora del “verdadero multilateralismo”, que no es tanto una nostalgia por San Francisco 1945 como una impugnación sutil del orden liberal occidental. Subyace, además, una narrativa de fortaleza discreta: China no quiere imponer, pero tampoco será contenida. Su camino de seguridad nacional no es el del expansionismo, sino del blindaje, incluyendo islas artificiales y reclamos de aguas territoriales.

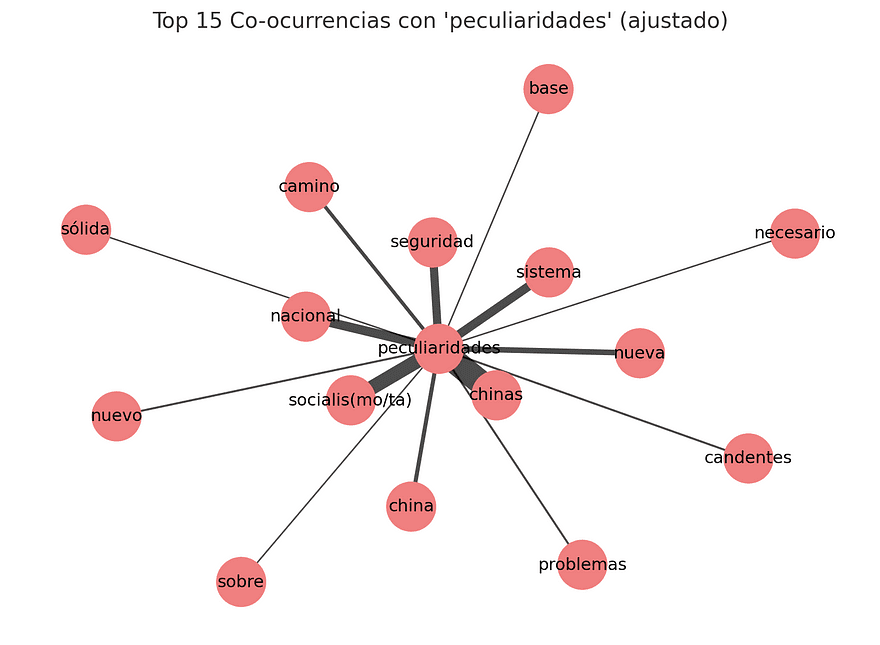

Finalmente, una nota de color. El texto hace constante referencia a “peculiaridades chinas”, lo cual no es solo una nota cultural: es una declaración de autonomía doctrinaria.

China no sigue modelos occidentales; los adapta, los “siniza” o los descarta. Este punto es clave para entender cómo Pekín construye una narrativa de excepcionalismo estructurado, una forma de decir: “somos distintos, y tenemos derecho a serlo”.

SONAR

África: ¿el acercamiento de China, la retirada de Estados Unidos?

En los últimos años se ha establecido un conocimiento convencional acerca de cómo Estados Unidos y China piensan y actúan en relación con África. Más o menos dice así. Estados Unidos predica, China construye. Mientras Washington organiza cumbres, Beijing construye hospitales. El primero habla de derechos humanos; el segundo trae cemento. La política exterior de Washington piensa que África quiere parecerse a Estados Unidos. China, en cambio, no proyecta una versión de sí misma: proyecta vías férreas. No da sermones, sino carreteras. No exige reformas institucionales antes de invertir: primero invierte, después ve. China entiende que los ideales se subordinan al interés, y que el interés se construye con logística, no con liderazgo retórico.

¿Cuánto ha cambiado esta narrativa con el regreso de Trump a la presidencia? ¿Tendríamos que actualizar el argumento? No mucho. A comienzos de junio, China anunció un paso ambicioso en su estrategia africana: eliminará completamente los aranceles para todas las importaciones provenientes de 53 países africanos, ampliando una política que antes solo beneficiaba a los países menos desarrollados del continente. El anuncio no solo refuerza la narrativa de Beijing como socio estratégico del Sur Global, sino que contrasta agudamente con la fragmentada y cada vez más imprevisible política africana de Washington.

Este acuerdo —formalizado en el marco del FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation) y plasmado en la Declaración de Changsha— se presenta como mucho más que una decisión técnica sobre aranceles. Es una pieza dentro de un rompecabezas más amplio que incluye iniciativas para mejorar la logística, acceso a mercado y financiamiento para productos africanos. El mensaje de fondo es político: China quiere consolidar su lugar como el socio “todo tiempo” de África, basado en la no condicionalidad y la cooperación estratégica.

Me quiero detener en los primeros párrafos de la Declaración. En primer lugar, señala que “el ascenso y el crecimiento del Sur Global representan la tendencia de la época y el futuro del desarrollo” y que “China y África son miembros importantes y fuerzas decididas dentro del Sur Global”. El párrafo reafirma la incorporación de “Sur Global” en la gramática de la diplomacia de China. En segundo lugar, la declaración hace un llamado a todos los países a “trabajar juntos para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, promover una cooperación de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, e implementar la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Civilización Global”.

Este punto es clave. La cooperación china viene con un paquete de iniciativas que buscan introducir en todo momento. El software del Orden Liberal Internacional consiste (¿consistía?) en el paquete de democracia liberal, derechos humanos, capitalismo abierto y la seguridad colectiva. El de China es desarrollo, seguridad y “diálogo entre civilizaciones”; léase: no hay un universo sino un pluriverso de principios sociales. Finalmente, la declaración señala que asistimos a un contexto marcado por “la recurrencia del unilateralismo, el proteccionismo y el acoso (el texto habla de ‘bullying’) económico”. No habla de Estados Unidos, básicamente porque no hace falta nombrarlo.

El contraste con Washington, especialmente bajo Donald Trump, no puede ser más marcado. Mientras Xi Jinping ha visitado África ocho veces desde 2012 y sus ministros han hecho del continente su primera parada anual sin falta, la administración Trump ha dado señales de repliegue. Durante sus dos mandatos, Trump viajó a África cero veces. No solo boicoteó reuniones del G20 en Sudáfrica y expulsó a su embajador, sino que impuso aranceles a países africanos beneficiarios del AGOA (African Growth and Opportunity Act), el marco estadounidense de acceso preferencial al mercado. Más aún, Trump canceló más del 80% de los programas de USAID implementados en África; impuso aranceles “recíprocos” a varios países de la región y prohibió los viajes de 12 países, en su mayoría africanos y de Medio Oriente, alegando riesgos de seguridad.

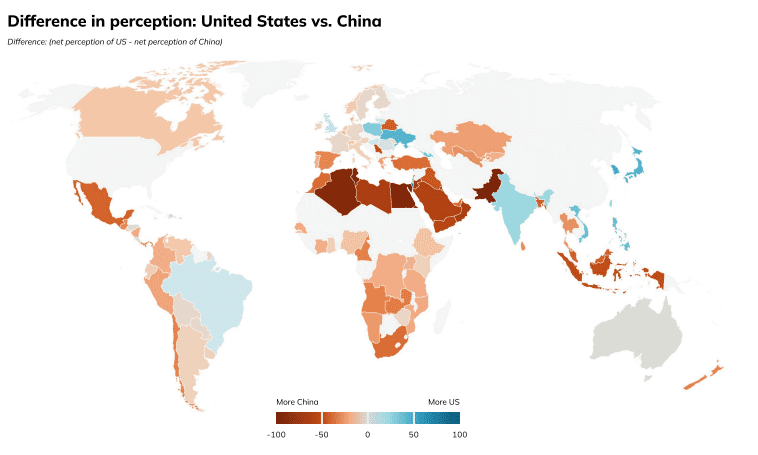

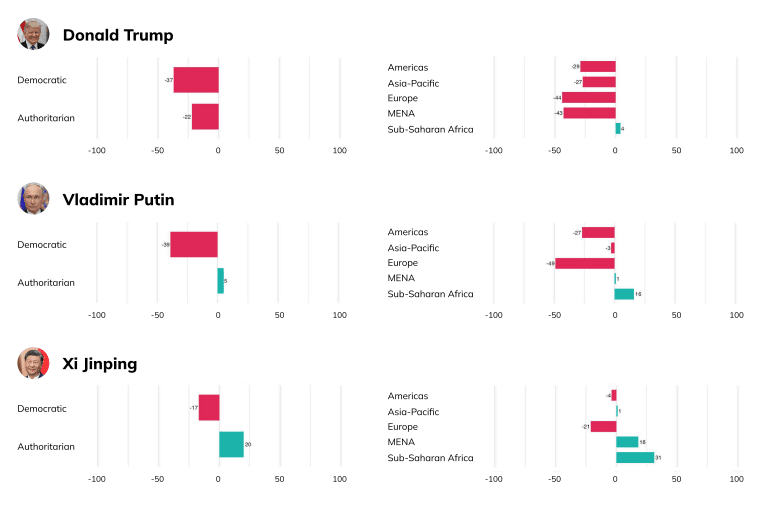

Esta diferencia de enfoques se refleja en la percepción pública. Según el Democracy Perception Index 2025 de NIRA, por primera vez más países tienen una visión positiva de China (+14%) que de Estados Unidos (-5%), una caída abrupta desde el +22% que tenía en 2024. Y cuando se mide a los líderes, Trump es el político con peor imagen global: un 82% de los países le dan un saldo neto negativo, muy por debajo incluso de Putin (61%) y Xi (44%).

En los últimos 20 años, China se convirtió en el mayor socio comercial bilateral del África subsahariana. Actualmente, 20% de las exportaciones de la región se dirigen a China y alrededor del 16% de sus importaciones provienen de ese país. En 2003, sólo 18 países de África tenían más comercio con China que con Estados Unidos. Hoy son 52 de 54 estados africanos.

Al mismo tiempo, China también se convirtió en el mayor acreedor bilateral de África. La participación de China en la deuda pública externa total del África subsahariana era inferior al 2% antes de 2005, pero creció hasta alcanzar aproximadamente el 17%, o 134 mil millones de dólares, en 2021. En 2003, el flujo anual de inversión china en África era de 75 millones de dólares. En 2022 alcanzó el pico de 5.000 millones.

La clave del éxito relativo de China en África no está exenta de problemas: el endeudamiento, la falta de transparencia y el desequilibrio comercial persisten. Pero frente a una potencia occidental que aparece errática y cortoplacista, Beijing ofrece algo más escaso en la diplomacia contemporánea: continuidad, trato directo con los líderes y un relato común del desarrollo. En palabras del propio Xi, se trata de “una comunidad de destino compartido para la humanidad”.

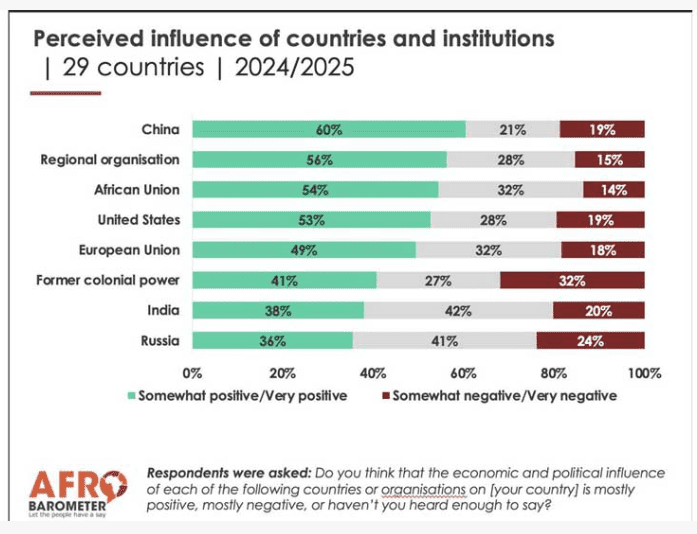

Una encuesta del AfroBarometer muestra que China tiene la mejor imagen positiva si la comparamos con Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia e incluso la Unión Africana.

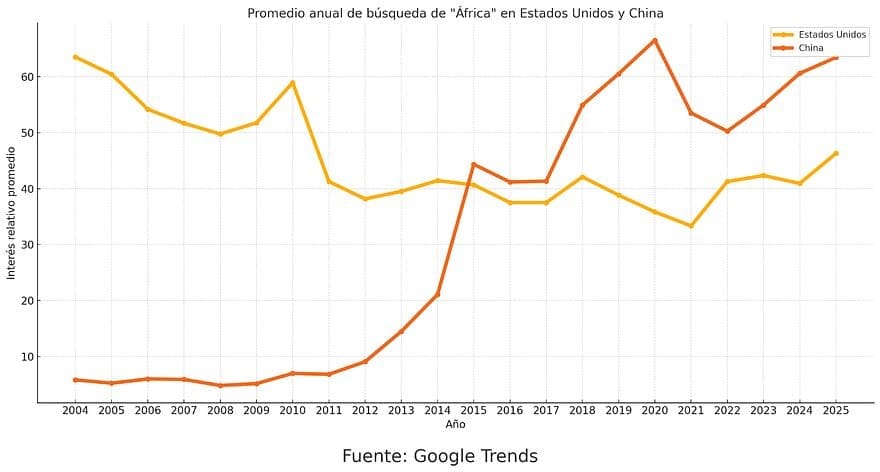

En el gráfico de abajo, busqué los datos de Google Trends para búsquedas online de “África” en Estados Unidos y China. La tendencia no sorprende, pero no deja de ser ilustrativa.

Como recuerda el legado del TAZARA —el ferrocarril de 1.900 km construido por China en los años 70 entre Zambia y Tanzania, símbolo de la solidaridad antiimperialista—, cuando África siente que Occidente se desentiende, mira al este. Durante los últimos 35 años, cada ministro de Relaciones Exteriores de China ha mantenido una ininterrumpida tradición anual de hacer de África su primer destino en los viajes al extranjero, un acto simbólico que refleja la prioridad diplomática de largo plazo por parte de China.

ESCRITORIO

El Reino Unido entra al juego del riesgo crónico

En un contexto donde los shocks son la nueva normalidad —pandemias, guerras, colapsos tecnológicos— el Reino Unido acaba de dar un paso necesario: pensar más allá del ciclo electoral. El informe Chronic Risks Analysis (CRA), desarrollado por la Oficina del Gabinete y la Oficina Gubernamental para la Ciencia, es un intento serio de mapear los riesgos estructurales que podrían redefinir la estabilidad nacional en las próximas dos décadas.

Estamos hablando de 26 riesgos crónicos, desde ciberataques y disrupciones tecnológicas hasta colapsos ambientales, tensiones geopolíticas, disfunciones sociales y vulnerabilidades económicas. No es un ejercicio de catastrofismo: es un mapa de fallas tectónicas. El enfoque del CRA no es reaccionar ante la próxima crisis, sino construir resiliencia frente a dinámicas de largo plazo que, si no se gestionan, se convierten en crisis permanentes.

Algo para destacar: el Reino Unido reconoce algo que muchos gobiernos todavía evitan: que ningún ministerio, ninguna agencia ni ningún sector privado puede enfrentar estos desafíos por sí solo. El informe llama explícitamente a una gobernanza colaborativa entre líderes empresariales, grupos comunitarios y formuladores de políticas. En otras palabras, gestión de riesgo sistémico en un sistema cada vez menos gobernable.

También hay un mensaje implícito: en un mundo fragmentado, los países que mejor entiendan la interdependencia de sus amenazas internas tendrán una ventaja competitiva. Y no solo en términos económicos, sino en su capacidad para sostener cohesión social, credibilidad institucional y proyección internacional.

Yapa: el informe relata que mucho del trabajo interno para llegar al informe se hizo utilizando un conjunto de herramientas conceptuales y prácticas para identificar riesgos, mapear horizontes y diseñar escenarios, entre otras cosas. Lo llaman The Futures Toolkit. ¿La yapa? Que todas estas herramientas están disponibles gratis acá.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea bajo la lupa estratégica

En Geopolitical Aspects of the EU-Mercosur Agreement, Andrés Malamud y Luis Schenoni abordan el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (cuya ratificación e implementación están lejos de ser seguras, aclaran) como algo más que un tratado de libre comercio: lo leen como una herramienta de política exterior para ambos bloques. Encargado por el Parlamento Europeo y publicado en junio de 2025, el informe sitúa el acuerdo en el marco más amplio de la competencia entre grandes potencias y la reconfiguración del orden internacional.

Para los autores, la importancia del acuerdo reside menos en sus términos económicos, que han sido largamente debatidos, y más en su potencial para proyectar influencia creando una zona de cooperación estratégica entre 31 países y 780 millones de personas. En un contexto marcado por el avance de China, la retracción de Estados Unidos y el ascenso del Sur Global, el tratado aparece como una oportunidad para reanudar una relación estratégica con una región históricamente cercana pero geopolíticamente desatendida.

La sugerencia de los autores de “evitar los temas conflictivos” es un reconocimiento explícito de que el avance del acuerdo no depende solo de su mérito técnico o económico, sino de su viabilidad política. Más allá, el texto identifica un efecto paradójico de la política exterior de Donald Trump: sus guerras comerciales abren una ventana para que la UE y América del Sur profundicen vínculos como forma de diversificación estratégica. Finalmente, el señalamiento de la “relación cercana entre las administraciones de Argentina e Italia” introduce un elemento de coyuntura política: los vínculos personales y alineamientos ideológicos entre gobiernos pueden actuar como catalizadores (o frenos) de procesos interregionales.

El texto combina, balanceando muy bien erudición e información, un enfoque realista con sensibilidad institucional: reconoce los límites de la integración regional latinoamericana, las tensiones dentro del propio Mercosur y la fragilidad del compromiso europeo. Pero también advierte que, si se deja caer el acuerdo, lo que se erosiona no es solo un mercado, sino un canal de interlocución privilegiado entre Europa y América del Sur.