Concilio Vaticano II: para distinguir lo sagrado de lo mudable

Una decisión inesperada del papa Juan XXIII abrió un proceso histórico para la Iglesia católica en 1962.

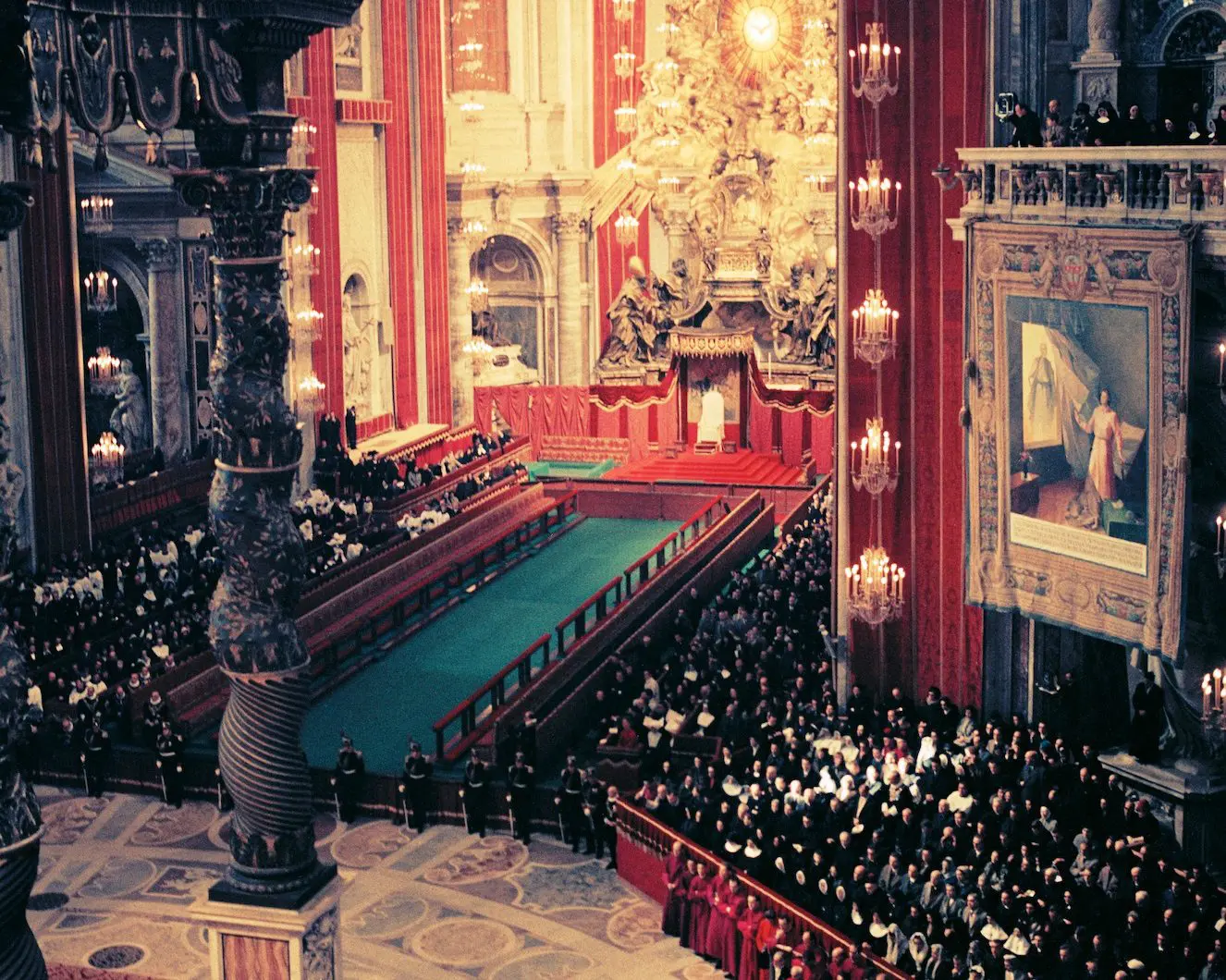

El 11 de octubre de 1962 comenzó el Concilio Vaticano II convocado por el papa Juan XXIII.

La Iglesia católica llevaba casi cien años sin hacer uno. El último –el Concilio Vaticano I– se había interrumpido por la guerra franco-prusiana de 1870. Pero esta nueva convocatoria no buscaba retomar el anterior. Juan XXIII tenía otros planes.

El anuncio de un nuevo concilio fue una sorpresa para todos. Era enero de 1959. Ante un grupo de cardenales reunidos en la Basílica de San Pablo Extramuros, terminando una semana de oración por la unidad de las iglesias, el papa Juan XXIII les anunció la idea. “Pronuncio ante vosotros, ciertamente temblando un poco de emoción, pero al mismo tiempo con humilde resolución en cuanto al objetivo, el nombre y la propuesta de una doble celebración: un sínodo diocesano para la Urbe y un concilio general para la Iglesia Universal”, dijo.

Si te gusta Un día en la vida podés suscribirte y recibirlo en tu casilla cada semana.

La sorpresa fue grande porque el papa aún no había cumplido siquiera noventa días al frente de la Iglesia católica. Juan XXIII había sido elegido el 28 de octubre de 1958 para suceder al fallecido Pío XII. Se esperaba del hombre de 77 años llamado Angelo Roncalli, desde ese día Juan XXIII, que fuera un papa de transición. Cuenta este libro que “una persona importante” quiso disuadirlo de la idea de convocar a un concilio siendo tan grande.

—Pero, ¿cómo se atreve su santidad a convocar un concilio a sus casi ochenta años?

–Tiene usted razón, sí, pero…si espero a los noventa, ¿quién me dice que estaré bien entonces?

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateEl papa hizo lo que cualquier gobernante del que se espera apenas una transición debe hacer. Convocó a refundar la institución a la que pertenecía. Llamó a un sínodo y a un concilio que, finalmente, debían conducir también a una actualización (aggiornamiento) del Código de derecho canónico.

Pocos eventos encajan tanto en el resultado de la voluntad de una persona, antes que en la necesidad de la estructura, como este concilio. Así lo demostró la propia reacción de los cardenales, de la Iglesia como institución y de la curia romana. Los medios de comunicación del Vaticano le prestaron poca atención. L’Osservatore Romano, el periódico oficial, publicó apenas un comunicado de la Secretaría de Estado pero no el discurso del papa. La revista quincenal de los jesuitas, La Civiltà Cattolica, reprodujo una crónica sin dar opinión alguna sobre el tema.

Pero la expectativa ya estaba lanzada. No había un temario definido, ni estaba claro el contenido de lo que se pretendía reformar. Esa misma falta hizo que cada sector proyectara en él sus deseos y temores. Los más conservadores buscaron aislar la convocatoria, convertirla en un anuncio de imposible cumplimiento. Y así parecía. Sin embargo, el papa estaba convencido. Y nunca hay que subestimar las consecuencias de una persona con una idea.

Juan XXIII había estudiado los concilios previos, su efecto en la comunidad cristiana y creía que había llegado el tiempo de la renovación. Era necesario, dijo, “precisar y distinguir entre aquello que es principio sagrado y evangelio eterno, y aquello que es mudable según los tiempos”. Se avecinaban tiempos, decía entonces el papa, de misión universal. Y era necesario seguir la recomendación de Jesús de saber distinguir “los signos de los tiempos”. Estamos a principios de los ´60. Los signos de los tiempos son, fundamentalmente, aquellos que emitía la Guerra Fría. En 1961 se construiría el Muro de Berlín. Un año después estallaría la crisis de los misiles, en Cuba. La Iglesia, entretanto, decidía nada menos que reformarse a sí misma.

Los primeros meses de 1959 se sucedieron sin demasiadas novedades sobre el concilio. Hasta que en mayo, el papa anunció la creación de una comisión antepreparatoria y despejó la duda principal: el anuncio era en serio. Iba a haber un concilio y el líder de la Iglesia pretendía que marcara un cambio de época. Que no fuera limitado por los sectores más conservadores tanto de la curia romana como del Santo Oficio (la otrora llamada Inquisición). Claro que los hombres hacen planes y Dios, justamente, sonríe.

La comisión antepreparatoria estaba restringida a los cardenales, con una secretaría integrada por especialistas en los campos que se pretendían reformar, o al menos tratar. Los diez miembros de esta primera comisión fueron sólo italianos y en su mayoría romanos. La composición garantizaba la representación de todas las congregaciones de la curia romana. Parecía una defección del papa que, finalmente, cedía a esos intereses. Pero la gran novedad era que el Santo Oficio –tradicionalmente intransigente– no se encargaba de esta fase.

Esta comisión tendría como misión recoger el material para la preparación de los trabajos conciliares. Allí se delinearían los temas a tratar y las propuestas para la composición de los órganos que debían gestionar la preparación del concilio. La comisión elaboró un cuestionario cerrado que pretendía enviar a todos los obispos, para que volviera con posiciones y sugerencias. Los temas: el apostolado sacerdotal y laical, la familia, la doctrina sobre la Iglesia, la relación con el Estado, la doctrina social, entre otros. Pero el papa rechazó el mecanismo.

El cuestionario para los obispos no sería cerrado a un grupo de temas. Juan XXIII pidió invitar a todos los obispos del mundo a que señalen abiertamente, sin sugerencias, los problemas y desafíos que debía asumir el concilio. Y esa decisión, esa pequeña gran decisión, cambió las características del concilio. En los meses siguientes de preparación llegaron al Vaticano cerca de dos mil opiniones de obispos (llamadas vota) de todo el mundo.

No conocía nada de toda esta historia hasta que llegó a mis manos un librito muy útil de un historiador italiano del Concilio, Giuseppe Alberigo, que participó de la cuestión y que luego editó una historia del Concilio Vaticano II, rechazada por los sectores menos progresistas del Vaticano. Como esa historia se publicó en cinco volúmenes, Alberigo editó una versión más resumida, llamada Breve historia del Concilio Vaticano II (1959-1965), para lectores menos avezados en el tema, como nosotros.

Cuenta allí nuestro amigo Alberigo que las vota que llegaban de los obispos manifestaban mayormente sorpresa y desorientación. “¡Roma no mandaba, sino que pedía sugerencias!”.

Tan poca era la costumbre que muy pocos se animaron a proponer iniciativas novedosas y horizontes profundos. En el medio había, también, incertidumbre. El concilio no tenía un programa claro ni un plan de trabajo concreto. En julio de 1959, el papa reafirmó su decisión. Comunicó que el concilio se llamaría Vaticano II y con esa decisión informó a la Iglesia que se trataría de un concilio nuevo, a agenda abierta, y no simplemente el cierre del Concilio Vaticano I. Entre septiembre y enero de 1960, el jefe del Estado vaticano analizó las respuestas que enviaron los obispos y redactó una síntesis que concluyó el trabajo de la comisión antepreparatoria.

Recién entonces comenzó la preparación oficial, en la que Juan XXIII se encargó de despejar otra duda más. Le extrajo a la curia y los ambientes romanos el monopolio sobre las comisiones, de manera tal que pudieran realmente participar obispos de todo el mundo y teólogos de escuelas diversas, incluyendo algunos sancionados por Pío XII. Así comenzó a marcar las tres características centrales del concilio. En primer lugar, no sería un concilio “ecuménico”, como se había creído al principio, tendiente a resolver la cuestión de las divisiones entre las distintas tradiciones cristianas (los protestantes, anglicanos y ortodoxos, entre otros). Por otra parte, sería un concilio marcado por “la pastoralidad del encuentro”. Durante su coronación, cuando eligió el nombre de Juan, el papa había referido la figura del pastor bueno, del evangelio del apóstol Juan. “Las otras cualidades humanas, la ciencia, la perspicacia, el tacto diplomático, las cualidades organizativas, pueden servir como complemento para un gobierno pontificio, pero en modo alguno pueden sustituir la función de pastor”, dijo. El concilio debía ser más una disposición a buscar un estilo nuevo fraterno para la Iglesia que la definición de nuevos dogmas y doctrinas. La tercera característica era, finalmente, la de la libertad para el concilio. Serían protagonistas los obispos. Pero todos ellos. Un mes antes de su apertura pidió prestar atención a los países del Tercer Mundo: “ante los países subdesarrollados la Iglesia se presenta como es y quiere ser, como la Iglesia de todos, y particularmente de los pobres”.

¿Cómo hacer pasar semejantes orientaciones por una asamblea de más de 2.000 obispos? Ese era el desafío. Se trataba de crear un ámbito de discusión inédito en la historia de la institución, tomando en cuenta la diversidad de orígenes, de culturas e incluso de lenguas (los debates debían ser en latín, con traducción simultánea). El reglamento establecido previó dos niveles de trabajo: un plenario, donde se llevarían a cabo las discusiones, y los grupos de trabajo, divididos en 11 comisiones con dos órganos técnicos, para la elaboración de los textos de las decisiones. Esas decisiones, finalmente, debían ser aprobadas, rechazadas o devueltas a comisión por las sesiones solemnes, en las que se expresaban los votos definitivos. Las comisiones estarían presididas por un cardenal designado por el papa, quien nombraba 8 de los 24 miembros. Los dos tercios restantes eran electos por el propio concilio. Además podían participar expertos con funciones técnicas y consultivas, que, sin embargo, no podían intervenir en las sesiones plenarias.

Contar todo el Concilio, sus reformas, la emisión de 16 documentos (entre Constituciones, Decretos Conciliares y Declaraciones Conciliares), las más de 168 asambleas plenarias de casi mil horas (sin contar las de comisiones y grupos), en un solo texto me excede no solo por espacio sino por falta de conocimiento. El libro de Alberigo es un buen panorama para quien le interesa el fondo de lo que se reformó y para quienes nos interesa, en verdad, la dinámica de la reforma. El Concilio Vaticano II no reformó todo pero reformó mucho. Desde transformar la celebración litúrgica –pasando de la obligatoriedad del latín a las lenguas vernáculas– hasta la estructura de la propia Iglesia católica, la colegialidad episcopal, y así podríamos seguir un rato más. Aún más que los temas, dice nuestro amigo, el Concilio “influyó en la actitud de los católicos y de la Iglesia en relación con las sociedades humanas y la política”. Habían quedado cosas en el camino, claro, reformas a medias y temas que ni siquiera se habían podido tratar.

Pero entre la decisión de enero de 1959 y septiembre de 1965, se había terminado “el capítulo de la desconfianza y la inquietud católicas de los últimos siglos hacia la modernidad”, dice Alberigo en su libro. El espíritu del concilio reconocía que el cristianismo “vive y respira dentro (y no ‘fuera’ o ‘a pesar de’) la aventura histórica de la humanidad”.

En el medio había pasado de todo. Lo más trascendente, quizás, fue la propia muerte de Juan XXIII durante el proceso, en junio de 1963. Pero aquella primera decisión había sido lo suficientemente potente como para sobrevivirlo. Pablo VI lo sucedió y, al día siguiente de su elección, ratificó la continuidad del proceso abierto por el anterior papa.

Volvamos al carácter de esa primera decisión para entenderla en sus circunstancias. La primera circunstancia es que fue inesperada. No había condiciones, ni contextos, ni más correlación de fuerzas para tomarla que la propia voluntad de un hombre. La segunda es que el paso posterior al momento de la decisión no estaba planificado. Juan XXIII tenía orientaciones, ideas, una serie de convicciones sobre lo que había que hacer: adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos. Había contenidos centrales, dijo en el mensaje de apertura, que son las revelaciones cristianas (la encarnación, la cruz, la resurrección, la trinidad). Y también había modos en los que los hombres, a lo largo de los siglos, han expresado esos contenidos con palabras y conceptos de su tiempo. Los primeros eran inmutables. Los segundos, dijo, tenían que ser necesariamente puestos al día.

Era, dice el libro de Alberigo, algo inferior a un programa de trabajo, pero a la vez era mucho más: “la actitud que el papa proponía a los padres conciliares, dejándoles a continuación plena libertad y la completa responsabilidad de ser los protagonistas del concilio”. Y ciertamente, con idas y vueltas, lo fueron.

Quería terminar con un pequeño momento que cuenta el mismo libro. El primero de los temas que trata el concilio, en octubre de 1952, era el de la liturgia. El papa sabía que era el punto sobre el que había más consenso. La asamblea discutió la reforma de la liturgia y así lo reflejaron las votaciones, que mostraron una gran mayoría a favor y apenas una minoría reacia a cualquier camino. Esa primera votación destrabó los miedos. Los padres conciliares, como se los llama, tomaron conciencia de que lo que sucedía era de verdad. Estaban reformando y podían reformar lo que parecía inalterable.

Era una discusión aún más profunda que si la misa podía darse en latín o en la lengua vernácula. Expresaba también, dice Alberigo, la convicción de que el tiempo de los miedos y de la Iglesia como ciudad atrincherada ya había pasado.