Instrucciones para no desaparecer: mujeres, IA y resistencias

Para 2030, entre el 25% y el 30% de los empleos estarán automatizados, con hasta 92 millones de puestos desplazados a nivel global. En Argentina, más de 2 millones de mujeres pueden ser reemplazadas por la IA.

La inteligencia artificial no llega a un terreno neutral: se despliega sobre desigualdades ya existentes y avanza sobre casi todos los rincones de la vida cotidiana. No solo reemplaza búsquedas o recetas: también empieza a ocupar tareas de artistas, diseñadoras o data entries. En Argentina, tres de cada diez empleos ya está en algún grado expuesto a la IA generativa. Y las mujeres están afectadas, particular y diferencialmente, pues son quienes trabajan en empleos rutinarios y fácilmente automatizables: representan el 36% de todas las ocupadas y son las más expuestas al impacto de las nuevas tecnologías; también son quienes llevan la carga de las tareas de cuidado y están sobrerrepresentadas en los trabajos peores pagos.

Las mujeres partimos de una base desigual: menos participación en producción tecnológica, menor acceso y uso digital, salarios y jubilaciones más bajos, y sobrecarga de cuidados no remunerados. Somos mayoría en enfermería, docencia y trabajo doméstico, sectores poco reconocidos y peor pagos. También somos las más expuestas a la violencia en internet.

Frente a esto, la pregunta es inevitable: ¿qué futuro laboral nos espera? Los primeros datos indican que la IA reemplaza tareas específicas, no empleos enteros. Pero persiste la duda: ¿las mujeres estamos más expuestas a perder el trabajo? ¿Qué lugar ocupamos en la creación de tecnologías que condicionan nuestra vida? Lo cierto es que la información sigue siendo escasa: por eso buscamos expertas, revisamos estadísticas y trazamos un panorama para empezar a discutir el futuro. Porque no alcanza con el diagnóstico: necesitamos estrategias concretas antes de que sea demasiado tarde.

Me reemplazó una IA indicó que le gusta tu post

Los números disponibles permiten trazar un primer mapa, aunque todavía incompleto. La OIT y el Banco Mundial estiman un impacto del 25% en la exposición laboral a la inteligencia artificial generativa —al menos alguna tarea podría ser automatizada en el futuro cercano— para los países de “Ingresos medios-altos” como Argentina (gráfico 1). Esto significa que alrededor de uno de cada cuatro empleos en el país ya se encuentra en riesgo de automatización. El impacto, sin embargo, no es homogéneo: mientras que el 30% de los puestos ocupados por mujeres están expuestos a tareas automatizables, en el caso de los varones la cifra desciende al 21%. Dicho de otro modo: la brecha de género se inscribe en el corazón mismo del futuro del trabajo.

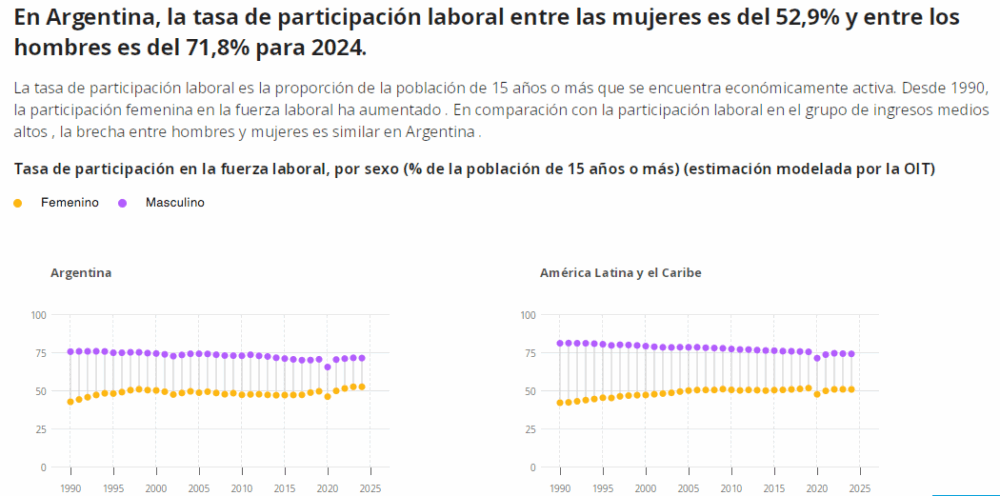

Los límites de esta radiografía son evidentes. Estos datos parten de mediciones globales, no locales, y dejan fuera dimensiones críticas del empleo en Argentina: por ejemplo, el 35,8% de los asalariados trabaja en la informalidad, lo que implica que más de un tercio carece de registro y, por lo tanto, de protección social básica (EPH-INDEC, segundo trimestre 2024). Además, de acuerdo con el Portal de Datos de Género del Banco Mundial, en Argentina la participación laboral femenina alcanza el 52,9%, mientras que la masculina llega al 71,8% (2024).

A eso se suma la magnitud del trabajo de cuidados no remunerado, que recae principalmente en mujeres y no aparece en ninguna estadística oficial. Esto nos priva de comprender a fondo cómo la automatización ya está transformando —y seguirá transformando— la vida de millones de trabajadoras. Cuando los datos no existen, las políticas públicas se vuelven ciegas. Y las trabajadoras pagamos el costo.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

Sumate

Ese registro del empleo del que hablás, ¿está acá con nosotras?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló una metodología (Working Paper N° 140) que clasifica a las ocupaciones del mundo según su “gradiente de exposición” a la inteligencia artificial. Esa clasificación busca medir qué tareas son más susceptibles de ser reemplazadas o transformadas por estas tecnologías.

Para entender cómo impacta esta exposición en la Argentina, nos propusimos trasladar esa clasificación internacional al caso local. Lo aplicamos a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y construimos los cruces ocupacionales en RStudio, en un trabajo técnico de homologación y adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 (CIUO 08) y el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO), utilizado por el INDEC.

Encontramos que de 5.669.092 mujeres ocupadas según la EPH en el primer trimestre del 2025, 2.022.046 se encuentran en algún grado significativo expuestas a la IA Generativa (Gráfico 2). En un extremo, las tareas de oficina son las más susceptibles de ser reemplazadas; en el otro, trabajos como cuidados aún no automatizables, las menos. Casi un 99% de quienes trabajan en casas particulares son mujeres, un oficio feminizado y mal pago. Oficinistas y personal de apoyo administrativo —también mayoritariamente mujeres— integran el grupo con mayor probabilidad de ser absorbidos por la automatización.

La socióloga Julieta Grasas lo resume: “Aunque la mayoría de los informes señalan que las mujeres serían las más expuestas a la automatización, también son ellas quienes sostienen un nicho difícil de sustituir —la empatía, lo interpersonal, la mediación y en especial, las tareas de cuidado— que la inteligencia artificial difícilmente pueda reemplazar”. A esto se le suma un estereotipo que aleja a las mujeres de ciertos trabajos: “Los varones juegan videojuegos, las nenas juegan a ser maestras o madres. Después, cuando llega la edad de elegir carrera, programar aleja a las mujeres”. En Argentina, advierte: “Nos estamos perdiendo las oportunidades de empleo, salarios y buenas condiciones que supuso el boom del software a partir de 2001. Yo lo llamo un ‘acaparamiento masculinizado’ de esas oportunidades”.

Si observamos las ocupaciones con más mujeres expuestas a la IA Generativa, apenas un 9% se ubica en los puestos más expuestos a la automatización (gradiente 4), es decir, en tareas rutinarias y fácilmente replicables por la inteligencia artificial –oficinistas (478.510 trabajadoras) y empleadas contables y encargadas del registro de materiales (48.569)–. En conjunto, 527.079 mujeres son las más afectadas de manera directa (Gráfico 3). Más allá del número, esto muestra la necesidad de planificar estrategias de reskilling (aprender nuevas habilidades para cambiar de rol o sector), upskilling (mejorar habilidades existentes para crecer en el mismo puesto) o reconversión laboral y de abrir mesas de diálogo entre empresas y sindicatos con participación directa de las trabajadoras.

En Argentina, alrededor del 36% de las trabajadoras se desempeña en ocupaciones con algún grado de tareas administrativas, que son repetitivas y fácilmente automatizables: es el núcleo más expuesto a la inteligencia artificial generativa. El 64% restante parece “fuera de peligro”, pero solo porque la mayoría ejerce tareas de cuidado –son enfermeras, parteras, docentes– donde los algoritmos aún no logran replicar empatía o mediación (Gráfico 4).

Que los cuidados aparezcan como los trabajos “menos automatizables” dice más de nuestra economía que de la inteligencia artificial. El futuro sigue midiendo el valor de lo productivo –asalariado y masculino– y dejando en la penumbra la economía de la reproducción: lo doméstico, lo no pago, lo indispensable para sostener la vida.

¿Quién dijo que con WiFi alcanza?

La brecha digital de género no se explica solo por el acceso: también involucra el uso y la apropiación. Según la UNESCO, las mujeres tienen un 25 % menos de probabilidades que los hombres de manejar habilidades digitales básicas, y los varones tienen cuatro veces más chances de contar con destrezas avanzadas como la programación. Esa desigualdad se traduce en sesgos que atraviesan a la inteligencia artificial. El sesgo amplifica la vulnerabilidad de quienes ya ocupan trabajos mal pagos; el algoritmo refleja la homogeneidad de quienes programan –mayoritariamente varones–. La exclusión en diseño y uso perpetúa desigualdades y limita el acceso a empleos de calidad, salarios y espacios de decisión. La brecha digital no es solo acceso: es poder, reconocimiento y posibilidad de futuro.

La paradoja de la inteligencia artificial es que las mujeres participan menos de su uso, pero cargan con sus efectos más violentos. Según Harvard Business School (2025), aún con acceso tienen un 20 % menos de probabilidades que los hombres de usar herramientas de IA generativa como ChatGPT. Esa ausencia implica menor incidencia en la definición de cómo funcionarán estas tecnologías. Al mismo tiempo, Emilse Garzón, la periodista especializada en tecnología, señala que “casi el 95% de los deepfakes sexuales generados con IA apuntan a mujeres, niñas y adolescentes” (Deeptrace 2019; El País 2023; TFGBV 2024).

El extractivismo de datos convierte a las mujeres en recurso antes que en creadoras: sus imágenes, voces y cuerpos circulan como insumo para entrenar sistemas que luego se vuelven contra ellas. La paradoja es clara: menos participación y más exposición; menos agencia y más vulnerabilidad.

Hay alguien pensando en las minas

En Argentina ya existen organizaciones feministas y colectivas que trabajan para revertir este escenario, ampliando la formación tecnológica y promoviendo la apropiación de herramientas desde una perspectiva de género. Mujeres en Tecnología, DataGénero, Ecofeminita y LAIA Lab forman parte de este ecosistema diverso que demuestra que la salida no es el repliegue, sino la acción colectiva. “Más que dudar, exploremos y formémonos”, propone Macarena Santolaria, de Fundar. Julieta Grasas agrega: “Nos hicieron creer todo el tiempo que la tecnología no es para nosotras. Por eso hay que meterse”. Y Emilse Garzón aporta una invitación práctica: “Busquen un tema que conozcan bien, pregúntenselo a una IA y vean qué responde: van a comprobar que ustedes están por encima y pueden adueñarse de la herramienta”.

Entre los proyectos pioneros se encuentra DataGénero, un observatorio feminista de datos con perspectiva de género. Además de producir estadísticas que visibilizan desigualdades, elaboró un informe sobre la discusión parlamentaria en torno a la regulación de la inteligencia artificial en Argentina. El hecho que hayan perdido estado parlamentario, pone en evidencia que el Estado argentino no tiene voluntad política ni una planificación estratégica de cara al futuro en estos temas. Con apoyo internacional desarrolló también AymurAI, una herramienta que anonimiza sentencias judiciales y extrae información clave —tipo de violencia, vínculo con el agresor, género, lugar, resolución— para construir bases de datos accesibles que fortalezcan la transparencia judicial y respalden políticas públicas más eficaces.

Desde la economía social, la Cooperativa Código Libre y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) impulsan un modelo alternativo al que propone el mercado. Bajo el liderazgo de Cecilia Muñoz Cancela, desarrollan proyectos como IA for Coops from Coops, que aplica inteligencia artificial para mejorar la gestión cooperativa y democratizar la toma de decisiones. Entre sus avances se destacan un sistema de control de calidad en manufactura y una herramienta de análisis satelital para la agricultura. Su apuesta es clara: construir tecnologías con y para los colectivos que las van a usar, con propiedad colectiva y control democrático.

El think tank Fundar se posicionó como una voz crítica frente a la estrategia nacional en materia de IA, hasta ahora reducida a la desregulación del sector e instalación de centros de datos. Santolaria advierte que limitarse a ese rol significaría relegar a Argentina a una periferia digital, con riesgos ambientales y económicos. Nuestro sistema científico-tecnológico es excepcional; apuntemos a insertarnos en etapas de mayor valor agregado dentro de la cadena global de la IA, y no quedar reducidos únicamente a proveer energía o refrigeración para servidores”, enfatiza.

En esa misma línea, LAIA Lab propone un laboratorio abierto de inteligencia artificial con perspectiva feminista y humanística. Desde el Sur Global apuesta a democratizar el acceso, experimentar con software libre y construir alternativas colaborativas y críticas. Sus proyectos van desde talleres de escritura y experimentación con lenguaje natural hasta desarrollos propios como Calíope, una interfaz de IA generativa que acompaña el proceso creativo sin reemplazarlo. “La democratización de la IA tiene que incluir una mirada lúdica de exploración, un juego que rompa con la parálisis”, señala su presidenta Florentina Guaita.

Por su parte, Mujeres en Tecnología (MeT) se consolidó como una de las redes más activas en el país, enfocada en mentoría, capacitación y acompañamiento de mujeres y diversidades en sus trayectorias tecnológicas. A través de programas de formación en programación, ciencia de datos, diseño UX/UI y habilidades digitales, así como talleres introductorios para quienes recién se inician, busca revertir la exclusión temprana, garantizar acceso a empleos de calidad y visibilizar las brechas de género en el sector.

Finalmente, el colectivo Ecofeminita aporta una mirada clave desde la economía feminista. Con materiales accesibles y campañas pedagógicas, traduce debates complejos en herramientas para la acción ciudadana. Su intervención es fundamental para comprender que la economía de los cuidados —invisibilizada y feminizada— también es un terreno de disputa en el futuro tecnológico.

Lo que estas organizaciones muestran es que la inteligencia artificial no está condenada a reforzar desigualdades: puede ser apropiada para ampliar derechos, redistribuir poder y ensayar un futuro más igualitario. Estas resistencias locales nos recuerdan que el futuro tecnológico no está escrito: desde abajo, con perspectiva de género, crítica y democrática, podemos construir una IA al servicio de la vida, y no al revés.

¡Hola chat! ¿Me podrás decir con exactitud cómo es el futuro del trabajo?

El debate sobre el futuro del trabajo y la inteligencia artificial no puede darse en abstracto: es fundamental preguntarse a quiénes se dirigen estos productos y quiénes los piensan. Como advierte Emilse Garzón, muchas veces “se desarrollan productos sin pensar en diversidad o alternativas”, sin contemplar las necesidades y potencialidades de las mujeres. Julieta Grasas lo complementa: “Hay que mirar quiénes construyen la tecnología que consumimos, desde qué perspectivas y para quiénes”.

La OIT señala que en el futuro laboral las habilidades blandas –creatividad, cooperación, resolución de problemas– tendrán tanto o más valor que las técnicas. Para aprovechar esa transición, Argentina debe integrar ciencias sociales, perspectivas feministas y experiencias de las y los trabajadores en las mesas de decisión.

Desde el Sur Global, el desafío también es de soberanía. Fundar advierte que Argentina no debería conformarse con ser un “depósito” de data centers en la Patagonia. Limitarse a proveer energía y refrigeración implicaría resignar la posibilidad de un desarrollo propio, quedando en un lugar periférico dentro de la cadena global de valor de la IA. Frente a ese riesgo, la organización propone una “reforma laboral para la inclusión y el crecimiento”, con medidas como el Sistema de Estabilización del Empleo y la Producción (SEPRO) para sostener puestos ante crisis o reconversión tecnológica, y la reducción progresiva de la jornada laboral de 48 a 42 horas en sectores sobreocupados.

Macarena Santolaria insiste: “la respuesta claramente tiene que salir del plano personal y pasar al plano organizacional y colectivo”. El futuro del trabajo en Argentina no se juega solo en la capacidad de adoptar tecnologías, sino en decidir bajo qué reglas y para beneficio de quiénes. El lugar que el país elija en la cadena global de la IA definirá también el futuro del empleo femenino: o bien se profundizan las desigualdades, o bien se abren oportunidades inéditas si se apuesta a políticas públicas con perspectiva de género, acceso equitativo y planificación estratégica.

La IA no es destino, es disputa

Si no se interviene, la IA puede acelerar la deshumanización digital y reducir vínculos, trabajos y cuidados a simples métricas. La respuesta exige políticas públicas que reconozcan y valoricen la economía de los cuidados, reduzcan la brecha digital y garanticen un acceso democrático y equitativo a las tecnologías. Implica construir mesas interdisciplinares donde convivan la mirada crítica de las ciencias sociales y humanas y la voz de las y los trabajadores. Argentina tiene una oportunidad única: apostar a la soberanía digital y escribir un futuro distinto. Pero ese camino no puede trazarse en soledad: requiere convocar a Estado, empresas, sindicatos e investigadoras e investigadores de todas las ciencias para decidir colectivamente cómo se transformará el empleo en la era de la IA. El desafío no es adaptarse pasivamente: es construir de manera estratégica el horizonte laboral que queremos habitar.

*Este artículo contó con la asistencia de ChatGPT (modelo GPT-5 de OpenAI) como herramienta para la redacción y organización de datos.

Foto de portada: Depositphotos