Una ley para evitar al lobizón

En 1974 el Congreso sancionó una ley que estableció la educación gratuita para los ahijados del presidente, por el mito del séptimo hijo.

El 28 de septiembre de 1974 el Congreso de la Nación argentina sancionó una ley que estableció la educación gratuita para todo persona que hubiera sido apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo, luego del decreto de padrinazgo presidencial emitido unos meses antes por el entonces presidente Juan Domingo Perón.

En diciembre de 1973, a pedido del gobierno provincial de Tucumán, Perón había decretado que los séptimos hijos de argentinos nativos iban a ser apadrinados por el presidente independientemente de su género. El acceso al padrinazgo tenía algunos requisitos. La familia debía tener siete hijos, independientemente de si eran varones, mujeres o intercalados. Todos debían estar vivos a la fecha de bautismo del séptimo. Si la familia así lo requería, se le otorgaría el padrinazgo presidencial que consistía, hasta entonces, en una medalla recordatoria. En septiembre de 1974, se agregó a la figura simbólica un derecho (el acceso a una beca para educación) y en diciembre la ley se promulgó, fijando en el marco jurídico argentino lo que hasta entonces era una tradición.

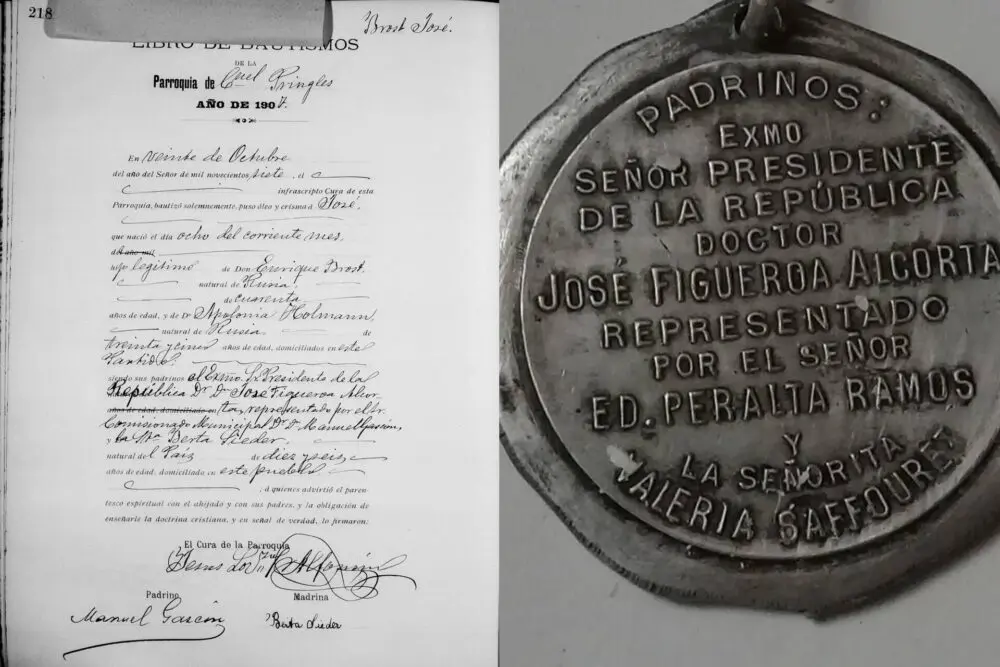

La costumbre había comenzado casi setenta años antes. La familia Brost era parte de la corriente migratoria que trajo a los alemanes del Volga, alemanes étnicos que migraron desde Rusia a principios de siglo hacia Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Conservaron su lengua, sus tradiciones y sus prácticas religiosas. Se instalaron en nuestro país en varias colonias en Entre Ríos y principalmente en la provincia de Buenos Aires (Colonia Hinojo, en el partido de Olavarría, fue la primera de ellas). En Coronel Pringles, en 1907, nace el séptimo hijo varón de una familia de alemanes del Volga. Su nombre es José Brost, hijo de Enrique Brost y Apolonia Holmann. La familia trajo consigo el idioma, la cultura y también el recuerdo de una tradición. En la Rusia imperial de Catalina la Grande el séptimo hijo varón era apadrinado por la emperadora. La explicación sobre la costumbre viene de una leyenda o de una necesidad. El mito eslavo del hombre lobo estaba suficientemente arraigado como para que circularan mitos de familias que abandonaban a sus séptimos hijos. Otros relatos sostienen que, en verdad, era una forma de incentivar la natalidad, un objetivo político de la emperatriz Catalina.

Si te gusta Un día en la vida podés suscribirte y recibirlo en tu casilla cada semana.

Es así que Enrique Brost, en Coronel Pringles, escribe una carta al presidente argentino pidiéndole el padrinazgo para su hijo. José Figueroa Alcorta recibe la misiva y accede. Será el primer presidente que apadrina al séptimo hijo varón de una familia. La práctica continuó de manera informal durante todo el siglo hasta llegar a diciembre de 1973, con el primer decreto que publicó Juan Domingo Perón.

Julieta Cruz escribe, en su tesis sobre la ley 20.843 de padrinazgo presidencial, que la ley efectivamente encuentra sus antecedentes en el pedido de la familia Brost pero que se puede rastrear la práctica del padrinazgo hasta la época de Juan Manuel de Rosas. Este, “considerado benefactor de los negros, sostén de su emancipación, quería reafirmarles su afecto, siendo padrino de los séptimos hijos varones”. Con el paso del tiempo, la tradición se volvió “cosa de gauchos” y cayó en desuso.

Corresponde entonces pensar que, en algún momento de la historia, la creencia eslava en el hombre lobo tuvo en nuestra región su versión autóctona, tal como sostiene Elsa Pasteknik en Mitos vivientes de Misiones. Lo describe como un mito universal, emparentado con el del vampirismo, importado desde Europa y adaptado a nuestro ambiente. Aparece en el Paraguay como el Luisón, o Lobizón, una de las siete criaturas de la mitología guaraní. El Luisón es, efectivamente, el séptimo hijo varón de Taú y Keraná que nace en estas circunstancias. Taú es un espíritu maléfico que se enamora de Keraná. Para conquistarla, toma la forma de un joven que se presenta ante ella durante siete días consecutivos. Al séptimo día intenta raptarla y se enfrenta a Angatupyry, espíritu del bien. La batalla dura otros siete días, tras los cuales vence Taú. La tribu reclama a los dioses un castigo ejemplar y recae sobre aquél una maldición. Angatupyry condena a Keraná a parir exclusivamente monstruos. Son siete, todos ellos nacen prematuramente a los siete meses y el séptimo es el Luisón, o Lobizón, el más temido de los siete hermanos.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateEl número siete es un patrón que cruza al mito desde Europa a América. Freud relata en su Historia de una neurosis infantil la historia de un paciente ruso, un joven de la alta burguesía al que atiende en 1914, que le cuenta un sueño que tuvo en su primera infancia. El joven estaba en su cama, apuntada hacia la ventana. Afuera se ve una hilera de viejos nogales. Era invierno y de noche, en el sueño. La ventana se abre y el joven ve, sobre un enorme nogal, una fila de lobos blancos. “Eran seis o siete”, dice. Preso del terror, a punto de ser devorado por los lobos, el joven despierta a los gritos. Su niñera acude a tranquilizarlo y el joven demora un tiempo en convencerse de que solo había sido un sueño. “Fue mi primer sueño de angustia”, dice, y desde entonces hasta los once o doce años tuvo siempre miedo de ver en sus sueños algo terrible. Freud analiza el sueño infantil y concluye que es la forma en la que el joven elabora una experiencia vivida previamente, a saber: ha visto una escena sexual entre sus padres. E introduce en su forma de interpretar el sueño, desconociendo el efecto del ambiente cultural del paciente, la cuestión del patrimonio heredado, su herencia filogenética. La idea de que la creencia en el hombre lobo podría venir de un recuerdo reelaborado de un trauma sexual vivido no solo por el individuo sino por toda la especie humana en general, en un pasado remoto.

La idea es problemática por lamarckiana, responde Carlo Ginzburg en Freud, el hombre lobo y los lobizones. En una investigación sobre la secta de los benandanti encuentra que en el folclore eslavo se atribuyen poderes excepcionales a los individuos “nacidos con la camisa puesta”. Se trata de los niños que nacen envueltos en el amnios, la membrana que recubre al feto dentro del útero materno. Entre esos poderes, aparece principalmente la facultad de convertirse en lobizones. El paciente de Freud era ruso, había nacido “con la camisa puesta” y durante la época de Navidad (otra característica que une el destino de los lobizones).

Y aquí encuentra Ginzburg la explicación para el sueño del joven ruso que Freud pasa por alto. Cuando se trata de sus pacientes vieneses, Freud es capaz de dominar el contexto cultural. Pero aquí se trata de un paciente ruso y el ambiente de los hombres lobo le queda distante. Esa conexión entre el sueño y la leyenda eslava asoma en el relato que hace Freud. Es la ñiañia, su niñera.

Ella misma está descrita en el texto como una mujer “devotísima y supersticiosa”. De ella habrá aprendido, dice Ginzburg, qué extraordinarios poderes le daba el hecho de haber nacido con la camisa puesta. De su boca habrá oído las primeras fábulas. Ya estaban publicadas, para entonces, las fábulas recogidas por Aleksandr Afanásiev, entra las que se encontraba la del sastre y el lobo, que el propio paciente asocia con la imagen de los lobos subidos al árbol (la fábula cuenta la historia de un sastre que está trabajando cuando se abre una ventana y entra un lobo. El sastre lo toma por la cola y se la arranca. Días después, el sastre pasea por el bosque y se encuentra una manada de lobos. Sube a un árbol para escapar. El lobo con la cola arrancada propone que se suban unos encima de otros hasta llegar a lo alto del árbol siendo él la base. El sastre lo reconoce, grita “tómenlo de la cola” y el lobo sin cola, asustado por el recuerdo, sale corriendo y hace caer a los demás). Esa fábula, seguramente, habría sido leída al joven aristócrata por su institutriz inglesa. De ahí, dice Ginzburg, podemos descifrar que se trata de un sueño iniciático influido por el ambiente o al menos por parte de él. “Sometido a presiones culturales contradictorias (la ñiañia, la institutriz inglesa, sus padres) el hombre de los lobos no emprendió el camino que dos o tres siglos antes hubiera tenido expedito. En lugar de convertirse en lobizón, se volvió un neurótico al borde de la psicosis”. La conclusión es preciosa.

Volvemos así al otro lobizón, el americano. El antropólogo César Bondar, en una investigación titulada Niños no bautizados, vivos o difuntos, como alimento del lobizón, recoge información de primera mano en población rural y urbana sobre las características propias del mito en nuestra región. Aunque, como indica su título, el trabajo apunta a la alimentación del monstruo (que consiste principalmente en niños no bautizados) en las entrevistas realizadas con pobladores del norte argentino y el sur brasileño y paraguayo encontramos algunas características señaladas sobre la versión local del hombre lobo. Fundamentalmente, en lo referido a los métodos para “liberar, con o sin muerte, al lobizón”.

Aquí resulta necesario conocer una característica propia del lobizón. A diferencia de los vampiros, está sujeto al ciclo vital del cuerpo que ha parasitado. Es decir, no tiene el don de la vida eterna. Pero hay allí una pequeña trampa. Porque un posible cazador de lobizones podría creer que la bala de plata, que suele recomendarse para los casos de vampirismo, alcanzaría para dar muerte al hombre lobo. Mas no. Sin la bendición previa y un tratamiento especializado, la bala de plata no tiene efecto alguno y resultan más efectivos elementos como el mercurio o la decapitación del cuerpo cuando el hombre lobo se encuentra en estado animal. Aún así, el mecanismo no garantiza la muerte total del monstruo. Algunos entrevistados agregan que, durante la muerte de la criatura, debe buscarse bajo las axilas un lunar en forma de cruz para extirparlo con una navaja –ahora sí– de plata. Allí el séptimo hijo puede morir tranquilamente sin temor a su resurrección, que es una de las posibilidades tanto de un lobizón original como de un infectado por la mordedura de otro (aquí sí hay un rasgo del vampirismo).

Para evitar esta última circunstancia, la investigación encontró durante el trabajo de campo una forma de reaseguro tras la muerte corporal del individuo. En la tumba de un presunto hombre lobo en Mercedes, Corrientes, los investigadores dan con una lápida que lleva la siguiente inscripción:

AGRÓNOMO. RAMÓN E. GOÑI RIBE.

PER LATRARE CANES IMPAVIDUM AMBULA

ET MORITUR MRTYRE IN POPULO TURBIDUS

PER HOMINI LUPUS.

Es la única tumba escrita en latin de todo el cementerio. Se trata de un epitafio que funge de conjuro. La lápida describe que la víctima ha muerto por el ataque de un hombre lobo y la frase literal puede traducirse como: “Camina sin miedo entre perros que ladran y muere como mártir entre el pueblo afligido por el hombre lobo”. Un historiador local intentó reconstruir el pasado de quien se encuentra allí sepultado y llegó hasta la versión de que se trataba de una persona asesinada a balazos. Pero ambas hipótesis –la de haber muerto mordido por un lobizón y la de ser asesinado a balazos– no son contrapuestas sino complementarias. Es que Juan Bautista Ambrosetti, en Primer y segundo viaje de Misiones, sostiene que la forma de liberar a un humano maldito con el conjuro es herirlo de un balazo cuando se encuentra en forma de animal. Una vez liberado, en forma humana se mostrará agradecido por haber sido liberado. Pero, agrega, “se recomienda la muerte del maldito ya que al haber sido descubierto buscará asesinar al salvador”. Quizás eso sucedió con Ramón Goñi, el agrónomo correntino.

Claro que hay formas de liberar al hombre del lobizón sin darle muerte, aún con la recomendación de tomar todas las anteriores precauciones. Y aquí es donde volvemos a la cuestión del padrinazgo. Porque, dice el mismo texto, la madrina de un lobizón cumple un rol preponderante en la tarea de terminar con la maldición. Argentina tuvo dos presidentas mujeres bajo la vigencia de esta ley que tuvieron a cargo la tarea que a continuación describimos (en caso, claro, de haber tenido la oportunidad de tratar con un lobizón). La madrina puede liberar de la maldición al séptimo hijo varón a través de varias fórmulas. La primera de ellas es golpeando a su ahijado con una alpargata, cuando el mismo se encuentra en estado animal, al tiempo que recita el padrenuestro en forma inversa. Se desconoce aquí si es recitando las palabras completas en orden decreciente (es decir: Amén, mal, del, líbranos, y, tentación, etc.) o si es recomendable que las madrinas adquieran en ese caso la habilidad de decir palabra por palabra a la inversa. Otra alternativa es que la madrina lo golpee pero con una escoba de paja, al tiempo que menciona el nombre de su ahijado y reza, en este caso, el Credo. Estas fórmulas deben luego combinarse con otro tipo de protecciones. La más difundida es la disposición bajo la cama del lobizón de un par de zapatos al revés (aquí sí, la indicación es clara: las suelas hacia arriba) formando una cruz.

Luego de reseñar las diversas formas en las que el mito del lobizón puede significar un cierto perjuicio contra el sujeto de la maldición (desde batirlo a disparos hasta inhumarlo para clavarle una estaca de plata) la necesidad de protección adquiere tal vez un resquicio de racionalidad.

Dicho lo cual volvemos al hombre lobo europeo, que se convierte entonces en una disputa central del psicoanálisis entre Freud y Carl Jung. En 1909 se mandan unas cartas. Jung le dice que está leyendo a Herodoto y al alemán Friederich Creuzer, sobre mitología y simbolismos. Freud, exultante, le contesta que espera que dichas lecturas le permitan abonar su hipótesis: que el complejo central de la mitología es el mismo que el de las neurosis. Pero, dice Ginzburg, detrás de esa aparente coincidencia brotan las raíces de un desacuerdo irreversible entre ellos. Para Freud, su teoría de la neurosis resultaba útil para comprender el mito; para Jung, era exactamente al revés. Esta última apreciación era potencialmente mucho más rica, aunque se vio desaprovechada por cierta imprecisión y falta de rigor en su desarrollo.

Por eso Ginzburg quiere ir más allá en ella. El punto de la disputa, más importante que el hombre lobo y que el lobizón, que Freud y que Jung, que el padrinazgo presidencial al séptimo hijo, es esta pregunta: ¿somos nosotros quienes pensamos los mitos o son los mitos los que nos piensan a nosotros?

Que aquella ley de 1974 –única en el mundo– sea el pequeño aporte argentino por la segunda opción. Como dice Ginzburg: “Contra la imagen hipertrófica del yo interpretador, hoy de moda, la fórmula ‘los mitos nos piensan a nosotros’ subraya provocativamente la indefinida proximidad de nuestras categorías analíticas”.

Amén.