A 80 años de Hiroshima: trayectoria y horizontes para la bomba nuclear

La arquitectura de control de armas se erosiona. Casi todas las potencias nucleares modernizan o expanden sus capacidades. Qué se puede esperar.

El aniversario de Hiroshima y Nagasaki no es solo una fecha para la memoria histórica, sino un recordatorio de que la política internacional vive desde entonces bajo una sombra particular. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica empleada en combate, Little Boy, que arrasó la ciudad en segundos. Tres días después, Nagasaki sufrió el mismo destino con Fat Man, aún más potente. Las víctimas inmediatas se contaron por decenas de miles; las posteriores, por las secuelas de la radiación, sumaron muchas más. Japón se rindió poco después y el mundo entró en la era nuclear.

Hasta ese momento, la guerra, por brutal que fuera, se libraba con armas convencionales. Después de agosto de 1945, la lógica cambió: las grandes potencias sabían que un enfrentamiento directo podía significar, literalmente, el fin de la civilización. La bomba, concebida para ser usada, pasó a existir sobre todo para no serlo. Así nació la disuasión nuclear: un equilibrio precario en el que la paz depende de la amenaza creíble de destrucción mutua.

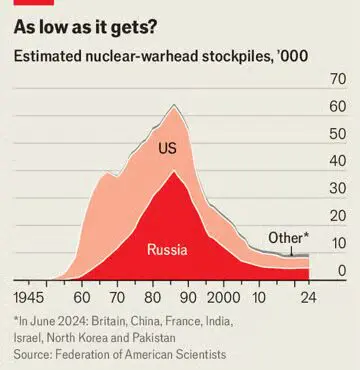

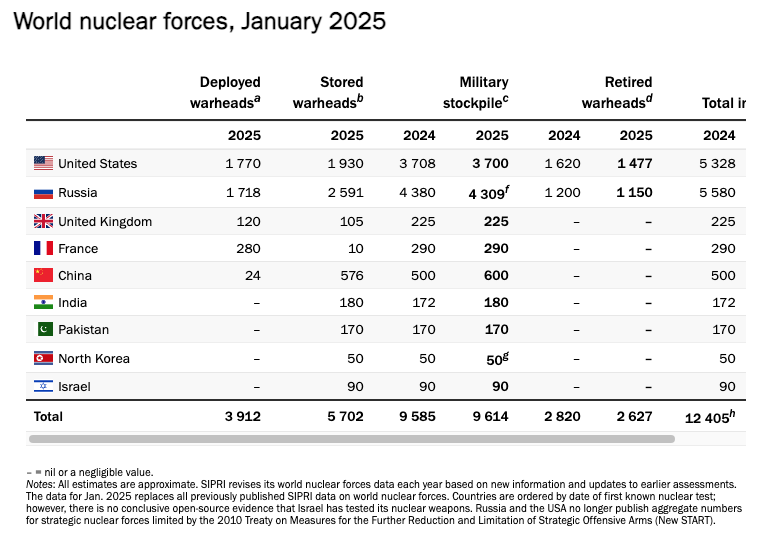

Desde entonces, la proliferación fue lenta pero persistente. De los cinco miembros originales reconocidos por el Tratado de No Proliferación, el club creció a nueve potencias de facto. Miremos algunos datos. Unos treinta países tantearon el desarrollo nuclear; diecisiete iniciaron programas; solo diez fabricaron la bomba. Hoy, nueve la poseen. Al mismo tiempo, los arsenales se redujeron drásticamente: de más de 70.000 ojivas en 1986 a unas 12.000 hoy. Durante las últimas dos décadas, los aspirantes nucleares fueron en su mayoría actores menores, como Libia o Siria, que fueron contenidos mediante sanciones, presión diplomática y garantías de seguridad.

Si te gusta Mundo Propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

El desarme

Ese patrón, leemos, podría estar agotándose. La proliferación no es una cadena de explosiones, pero sí un fenómeno contagioso: una vez debilitados los diques, el agua corre rápido. En la próxima década, los candidatos potenciales incluyen potencias económicas y diplomáticas más difíciles de disuadir, como Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita o Turquía, empujadas por la asertividad china, el avance norcoreano y la incertidumbre sobre Irán.

La arquitectura de control de armas, que permitió grandes reducciones entre 1991 y 2010, se erosiona. El New START, último tratado vigente entre Washington y Moscú, vence en 2026 sin un reemplazo a la vista. Casi todas las potencias nucleares modernizan o expanden sus capacidades: China crece a un ritmo inédito, India y Pakistán añaden vectores, y Reino Unido y Francia refuerzan sus sistemas. El descenso neto de ojivas podría revertirse pronto.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

Sumate

La paradoja nuclear

Rusia, China, Corea del Norte e Irán multiplican frentes mientras Estados Unidos enfrenta un dilema: su paraguas nuclear para aliados en Asia ya no está libre de costos directos para sus propias ciudades. La tentación de la autosuficiencia estratégica podría ganar terreno en Tokio o Seúl. Lo inquietante no es que nuevos países crucen la línea nuclear, sino que los que ya lo hicieron parecen menos comprometidos con evitar su uso.

Aquí aparece la paradoja nuclear. Los arsenales son más pequeños que hace medio siglo, pero las condiciones políticas y estratégicas que permitieron esa reducción se debilitan. La tendencia actual no es tanto la expansión indiscriminada como la modernización: cabezas más precisas, vectores más versátiles y doctrinas adaptadas a un orden menos jerárquico. En Asia y Oriente Medio, la lógica de la disuasión empieza a replicar, a escala regional, las tensiones de la Guerra Fría.

Pero la bomba nuclear es más que un artefacto: es una hipótesis. Desde 1945, su papel fue menos el de una fuerza material que el de una posibilidad latente, una constante en la imaginación estratégica. Los analistas, por vocación o por necesidad, tienden a proyectar futuros peores: más potencias, más escenarios, más riesgo de error. Pero la historia sugiere otra lectura.

El umbral no se cruzó

En The Nuclear Taboo, Nina Tannenwald sostiene que la no utilización de armas nucleares desde 1945 no se explica solo por la disuasión, sino por la construcción de un estigma moral que convirtió su uso en algo política y culturalmente impensable. A través de casos que van de Corea a la Guerra del Golfo, la autora muestra cómo líderes estadounidenses, incluso en contextos de clara superioridad, descartaron el recurso atómico no solo por temor a represalias, sino por la carga de ilegitimidad que conllevaba. Su argumento incomoda al realismo clásico: la fuerza de la bomba reside tanto en su poder destructivo como en la vergüenza tácita que implica cruzar ese umbral.

Lo que quiero destacar, no sin provocar, es que, en casi ocho décadas, los peores temores no se materializaron: no hubo intercambio nuclear durante la Guerra Fría, ni uso táctico en guerras regionales, ni escaladas fuera de control tras provocaciones, ni dirty bombs. Hay tres explicaciones plausibles: tuvimos una suerte extraordinaria, diseñamos un sistema de disuasión más sólido de lo que admitimos o hemos sobrestimado la propensión de los Estados a cruzar el umbral nuclear.

Tal vez, en lugar de vivir al borde del abismo, lo que hemos hecho es construir un cerco psicológico y político que lo mantiene a distancia. La mera existencia de la bomba obligó a líderes y estrategas a una gimnasia mental distinta: calibrar riesgos con un grado de prudencia que rara vez se aplica en otros ámbitos de la política internacional. Ese cálculo, repetido a lo largo de décadas, convirtió a la disuasión en una rutina invisible, pero efectiva. En este sentido, la bomba cumplió una función paradójica: al hacer imaginable el fin de la civilización, reforzó los incentivos para evitarlo. Es, en cierto modo, un miedo hobbesiano: el temor a una destrucción absoluta que, lejos de desatar el caos, impuso disciplina. Quizá la verdadera lección de estos ochenta años sea que el miedo, administrado con cuidado, no paraliza, sino que estabiliza.