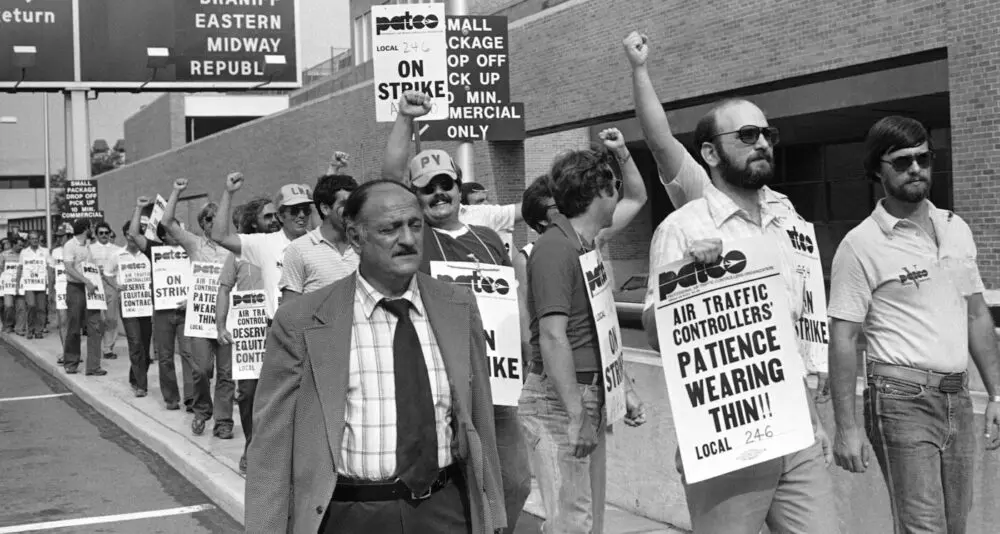

La huelga que cambió Estados Unidos

En agosto de 1981, los controladores aéreos pararon y eso derivó en un conflicto que modificó la historia de las relaciones laborales en el país.

El 3 de agosto de 1981 el sindicato de controladores aéreos de Estados Unidos (PATCO) inició una huelga que iba a cambiar la historia.

Ese año debía discutirse un nuevo contrato para el sector y el sindicato se preparaba abiertamente para un conflicto. Un grupo interno, autodenominado los Choirboys (“los chicos del coro”, en referencia a la unidad de concepción, ya que todos debían “cantar la misma canción”), se había creado a principios de 1979 para preparar la logística de una huelga que interrumpiera el tráfico aéreo. Estaba compuesto por dirigentes del sindicato sin cargos, en caso de que fueran arrestados durante la huelga. Pero la patronal –en este caso, el gobierno federal de los Estados Unidos– también se estaba preparando. La Administración Federal de Aviación (FAA) tenía un plan.

En octubre de 1980, el sindicato envió sus demandas. Un aumento salarial general de USD 10.000 anual, un adicional del 10% después de un año, un ajuste del 1,5% por cada aumento de un 1% del costo de vida, un bono del 30% por el tiempo de capacitación y una semana laboral de cuatro días. Era casi una declaración de guerra. La mayoría de las demandas superaban los límites legales de lo que el Gobierno federal podía negociar con un sindicato estatal.

Si te gusta Un día en la vida podés suscribirte y recibirlo en tu casilla cada semana.

El maximalismo tenía sus razones. En primer lugar, la presión de los propios trabajadores. La cuestión salarial era no solo la principal demanda sino una por la que los trabajadores estaban dispuestos a resignar cualquier otra. La inflación se había triplicado durante los 70. Y los trabajadores del sector público habían quedado muy desfasados en la escala respecto al sector privado, después de casi diez años sin ajustes. Incluso al interior del sector público, trabajadores con gremios más combativos como el Correo Postal, habían compensado casi el 94% del aumento del costo de vida. Peor que una caída es una caída desigual.

Por eso PATCO se preparaba para un conflicto inevitable con una herramienta que, además, legalmente tenía vedada: la huelga. Su única legitimidad debía ser, entonces, la fuerza de la medida, sostiene Joseph Antony McCartin en el libro Collision Curse, que cuenta la trama de la huelga.

El escenario político cambió cuando Ronald Reagan, en noviembre de 1980, ganó las elecciones contra el intento de reelección del demócrata Jimmy Carter. Y más que un cambio de gobierno vino un cambio de época.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateEl sindicato de controladores vio, sin embargo, una oportunidad. Reagan era republicano, conservador, pero no necesariamente anti sindical. De hecho, había sido presidente del Sindicato de Actores de Cine, entre 1947 y 1952, y como tal encabezó la primera huelga de actores contra los estudios de cine. Como gobernador de California tampoco mostró posturas exageradamente anti sindicales.

Pero el dato saliente para PATCO había sido la vocación de Reagan por incorporarlos a su coalición durante su campaña. Objetivo que consiguió. El descontento con lo que esperaban de Carter, y lo que lograron, llevó a algunos gremios a dar un paso hacia el candidato republicano. La adhesión de PATCO tardó un poco más, pero llegó. El gremio ponía una serie de condiciones específicas a las que Reagan debía comprometerse por escrito: reemplazar al administrador de la FAA, derecho a veto para su posible reemplazo, modernizar los equipos de control de tráfico aéreo, reducir la jornada laboral, completar los lugares vacantes. Y, por último pero no menos importante, la posibilidad de negociar aumentos salariales de manera colectiva e incluir el derecho a huelga en determinadas circunstancias.

Pasaban los días y el compromiso escrito no llegaba. Hasta que el 20 de octubre, una carta firmada por Reagan dirigida al secretario general del gremio, Robert Poli, expresaba la buena voluntad del candidato hacia los reclamos. “He sido –decía el texto– exhaustivamente informado del deplorable estado del sistema de control de tráfico aéreo”. Se comprometía a abordar la situación. Mencionaba las preocupaciones señaladas por el gremio aunque, por supuesto, no incluía un aval explícito al reclamo.

El sindicato lo entendió como un guiño. Una reunión posterior entre Poli y Reagan, el día que se iba a anunciar el apoyo, terminó de despejar las dudas. El líder sindical consultó a su junta directiva y acordó hacer público el apoyo a Reagan.

En las bases del sindicato, la reacción fue “decididamente mixta”. Los dirigentes argumentaron que no conseguirían un compromiso similar de Carter. La carta de Reagan circuló privadamente, como un reaseguro. Pocos sabían, entonces, que sería uno de los factores que llevaría a la huelga del 3 de agosto.

En febrero de 1981 comenzaron oficialmente las negociaciones. Pero es recién en mayo, cuando la cuestión salarial llega a la mesa, que se produce el punto de inflexión. Los trabajadores del sector público no podían negociar salarios y esa fue la respuesta del negociador oficial.

–No hay problema, lo arreglaremos en la línea de piquete –respondió el gremio.

Ambas partes continuaban con sus preparativos paralelos para el conflicto inminente.

El sindicato fijó el 22 de junio como la fecha para la huelga. “Les juro que los cielos estarán en silencio”, declaró Poli y recibió la ovación de los delegados asistentes. La huelga total forzaría al Gobierno federal a cumplir la promesa que había hecho durante la campaña.

Junto con los planes de huelga avanzaban los intentos por evitarla. La idea, veremos luego, de una estrategia unificada favorable a endurecer la posición hasta derrotar al sindicato es una construcción posterior. El 11 de junio, con la huelga ya anunciada, el gobierno de Reagan hace una oferta osada. Un aumento del 5% en los salarios base junto a una serie de beneficios adicionales sobre turnos y horarios. La propuesta generó resistencia al interior del Gobierno, en sectores preocupados por el impacto en la inflación y por el precedente para otras negociaciones. Pero PATCO la rechazó. El plan de huelga ya estaba en marcha. Si el Gobierno estaba cediendo, creían, era porque la amenaza estaba funcionando y podían llevarse más.

Para el 22 de junio, los Choirboys habían calculado una adhesión necesaria del 80%. Con ese número, decían, se apagaría el tráfico aéreo y los cielos estarían en silencio. Entonces ocurrió el primer imprevisto.

La forma de votar el paro no era una elección, en el sentido estricto del término y por lo tanto no había un recuento del todo preciso. Pero ese día, a la medianoche, se encontraron frente a un escenario que no preveían: no iban a llegar al 80%. Se habían quedado cortos por, al menos, cinco puntos. El resultado los dejó en shock. Poli reunió a la junta directiva. Alguien sugirió convocar la huelga igual pero la idea fue descartada. Una medida de fuerza que no consiguiera frenar el tránsito aéreo sería doblemente grave. Entonces le encomendaron a Poli volver a la mesa de negociación. Los mediadores del Gobierno notaron que algo había cambiado.

Un episodio ocurrido ese mismo día complicó aún más las negociaciones. La filtración al Congreso de la carta que Reagan le envió a la PATCO en campaña quebró la negociación. Por un lado, hizo públicas las demandas del sindicato. Firmar un acuerdo inferior a esas demandas se volvió más costoso para el gremio. Por otro lado, bloqueó cualquier posibilidad de que Reagan ofreciera mejores condiciones. Estaba al filo de ser acusado de un delito. Eso generó, además, que el Gobierno se defendiera vendiendo la última oferta como una derrota gremial.

A principios de julio se reunieron los delegados de base con la junta directiva para evaluar la última oferta. La postura fue unánimemente el rechazo y la convocatoria a una huelga. Con las negociaciones congeladas, el 29 de julio el sindicato anunció que le daba cinco días al Gobierno para volver con una nueva oferta que cumpliera con las demandas originales. Caso contrario, el lunes 3 de agosto los controladores aéreos irían al paro total. La oferta no llegó. El gobierno de Reagan no tenía incentivos para mejorarla. El negociador oficial lanzó una última advertencia: los trabajadores que hicieran huelga serían despedidos.

Era demasiado tarde. El conflicto había escalado hasta poner en juego un bien invaluable para un Gobierno recién nacido: el carácter de su presidente. Si un sindicato –dice el texto– lograba forzar al gobierno norteamericano a hacer concesiones, pondría en duda la determinación de Reagan y enviaría un mensaje a las potencias extranjeras de que al presidente le faltaba firmeza”. Y estamos, claro, en la Guerra Fría.

El conflicto estaba tan anunciado que ambas partes tenían sus planes de contingencia listos mucho tiempo antes. PATCO, a través de sus Choirboys, tenía casas seguras para dirigir la huelga y fondos paralelos por si congelaban sus cuentas. Pero la FAA también se había preparado.

Era un plan de tres patas. Primero, controlar el flujo, es decir, reducir los vuelos autorizados para poder operar con menos controladores. Construyeron una Central en Washington, que les permitiría supervisar todo el sistema desde un solo lugar con conexión directa a todas las torres del país. La segunda pata fue reclutar personal para reemplazar a los controladores huelguistas. Supervisores de primera línea de la FAA (que previamente habían sido controladores) fueron entrenados desde el año anterior; los controladores aéreos militares fueron puestos a disposición; se convocó a controladores y pilotos jubilados; y finalmente se reclutaron nuevos aprendices para tener de reserva.

Pero la tercera pata era la que sostenía el edificio del plan de contingencia. La colaboración de la industria aérea, a través de ATA (Air Transport Association). Sin ella, cualquier plan de resistencia a la huelga hubiera fracasado. Y para esa colaboración resultó clave la oportunidad que vieron las empresas. Iban a poder utilizar la excusa de la huelga –así se los dijo un funcionario del gobierno de Reagan– para completar la transición a un mercado más desregulado sin enormes pérdidas. La huelga les daría la excusa perfecta para eliminar las rutas menos rentables sin temor a perder cuota de mercado frente a sus competidores. Iban a perder en el corto plazo. Pero compensarían esas pérdidas luego, con un mercado más desregulado y un sindicato más débil.

Y entonces llegó el día. Esta vez no hubo problemas para aprobar la huelga. El sindicato alcanzó casi el 80% de la adhesión y se declaró el paro. Más de doce mil controladores aéreos abandonaron sus puestos. En aeropuertos como Nueva York o Boston, el ausentismo llegaba al 90%. El éxito de la huelga estaba por encima de lo previsto por el Gobierno. El plan de contingencia se activó al más alto nivel. Las aerolíneas redujeron a la mitad sus vuelos programados. Supervisores y controladores militares fueron convocados como personal de reemplazo. La situación era crítica pero la respuesta organizada comenzaba a funcionar. Y faltaba una parte.

A eso de las 11 de la mañana, desde la Casa Blanca, el presidente Reagan le dio a los huelguistas un ultimátum de 48 hs. Quienes no regresaran en ese plazo serían despedidos de forma permanente y no podrían volver a trabajar en el gobierno federal. No era solo el tenor de la respuesta. Era el propio presidente de la Nación el que se involucraba en la respuesta. Desde entonces, los huelguistas sabían que no había vuelta atrás. Volver al trabajo significaría una derrota absoluta. Pero también sabían que el Gobierno no iba a ceder.

La amenaza era muy efectiva. El trabajo de controlador aéreo tiene un solo empleador: la FFA. Quienes no volvieran a su puesto no sólo perdían su trabajo, perdían su carrera y la vida que habían construido en torno a ella. Pese a la pérdida de la última década, el salario de un controlador era significativamente más alto que el de otros trabajadores del sector público.

Este punto explica gran parte de la derrota de la huelga. Aquella solidaridad de clase que sí consiguió la patronal –en este caso, el gobierno federal convocando a las líneas aéreas– no pudo conseguirla el sindicato de controladores con un actor que hubiera cambiado la historia: los pilotos. Aún con todo el plan de contingencia en marcha, la negativa de los pilotos a volar bajo esa circunstancia –con el 90% de los controladores en huelga– hubiera provocado lo que PATCO quería: cerrar el espacio aéreo. Por la regulación vigente, ni siquiera hubiera hecho falta un pronunciamiento del sindicato de pilotos. Estos mismos, individualmente, eran la autoridad última para decidir si un vuelo era seguro para partir. Pero no sucedió. Los pilotos veían en la huelga una amenaza a su propia fuente de trabajo.

Tampoco consiguieron más que una adhesión simbólica de la federación de sindicatos de Estados Unidos, la AFL-CIO, a la que PATCO estaba afiliada pero con quien mantenía un vínculo tenso. La federación le recriminaba, primero, su apoyo a Reagan. Y, luego, el lanzamiento de una huelga ilegal, inconsulta y contra un gobierno que crecía en popularidad, afectando al resto de las disputas laborales en marcha.

Llegó el día del ultimátum. El ánimo de los huelguistas estaba por el piso. Pese a que sabían que habían perdido, ahí estaban. Muchos se reunieron para pasar juntos el momento en el que se cumpliría el plazo que les había dado el presidente. Un columnista del New York Times escribió, sobre esos minutos: “La mayoría de ellos eran veteranos de guerra. Muchos habían votado al Partido Republicano en la última elección. Y, sin embargo, allí estaban, desafiando tanto a la ley como a un presidente estadounidense. En el momento en que se suponía que iban a ser despedidos por orden del presidente del país, los controladores y sus familias guardaron silencio y, de repente, alzaron el puño derecho en el aire (un saludo a lo Stokely Carmichael)”.

Apenas un 10% de los controladores en huelga volvieron antes del ultimátum. Unos 11.345 huelguistas fueron despedidos. La primera semana de huelga, el plan de contingencia de la FAA consiguió seguir con la operación reducida, con el apoyo de 4.669 controladores que no se sumaron a la medida, 3.291 supervisores, 800 controladores militares y unos 1.000 empleados nuevos. El sindicato perdió en el corazón de lo que había diseñado como su éxito: paralizar el transporte aéreo. Sin esa herramienta, no había ninguna posibilidad de quebrar al gobierno de los Estados Unidos. Y no la hubo.

El clima económico de la época no contribuyó a que el resto de los trabajadores se solidarizara con los huelguistas. La inflación y el desempleo iban en crecimiento, acompañado de una recesión económica que golpeaba a los trabajadores del sector público especialmente. Una reciente huelga de jugadores de béisbol, que canceló más de 700 partidos, había creado un clima negativo contra cualquiera que pudiera ser visto como “un trabajador con privilegios”. Sobre eso se montó, además, una dura campaña de comunicación contra el sindicato. The New York Times describió a la huelga como un ataque planificado, se preguntó si el pueblo norteamericano podía ser rehén de cualquier grupo de trabajadores y advirtió que, en caso de ganar, se produciría un estado de anarquía y disolución de los lazos sociales. Funcionarios del Gobierno aparecían cotidianamente en la prensa para informar que los cielos estaban seguros y que ninguno de los huelguistas, pasado el plazo de tres días, iba a ser recontratado. “La postura del Gobierno –dice el libro– fue retomada y amplificada por muchos medios de comunicación y comentaristas afines”.

Paul Harvey, un popular locutor de radio, se convirtió en un referente de la lucha contra PATCO, a quienes responsabilizó por accidentes aéreos del pasado y describió como enemigos de la Patria. Por fin, decía, había llegado alguien que había puesto al movimiento obrero en su lugar: “Así como a los magnates industriales se les cortaron las alas en los años 30, a los líderes sindicales se las están cortando ahora”, dijo. Todo acompañado con imágenes de líderes sindicales y trabajadores siendo detenidos por la huelga.

Nadie como Reagan estaba aprovechando el momento. Pese al contexto económico, que todavía podía cargarse a la cuenta de Carter, su popularidad crecía. Venía de recuperarse nada menos de un intento de asesinato. PATCO se había convertido en el enemigo perfecto de su plan de reformas. Y había encontrado una oportunidad para demostrar ante el mundo –y especialmente ante la Unión Soviética– una imagen de firmeza en la negociación. Cuanto más costosa fuera la huelga, y más duro se presentara Reagan ante ella, su imagen como líder fuerte en el concierto de las naciones más crecería.

Había sido una tormenta perfecta a la que el sindicato dirigió su embarcación, valga la paradoja. Derrotada la huelga hubo algunos intentos de negociación para que los controladores pudieran volver pero fracasaron. Recién unos meses después, Reagan aceptó que solicitaran empleos en el gobierno federal pero no en áreas vinculadas al transporte aéreo. En octubre, PATCO perdió su certificación legal como gremio. En diciembre, el sindicato perdió la mayoría de su personal y se disolvió. Ninguna huelga, dice el texto, se desarrolló con tanta visibilidad a los ojos del pueblo norteamericano. “Ninguna resultó más costosa de quebrar. Y ninguna, desde la llegada del New Deal, dañó tanto al movimiento sindical estadounidense”.

No fue, como se ha querido decir, el sindicato el responsable del ingreso a una nueva era conservadora. Las reformas neoliberales y el quiebre del movimiento obrero norteamericano estaba dispuesto a ocurrir con o sin esa huelga. El declive del empleo industrial en favor de los servicios, la globalización, la reducción de aranceles, la incorporación de nuevas tecnologías y la tendencia de las empresas estadounidenses a combatir la negociación colectiva ya estaban ahí antes de 1981. La huelga de PATCO, en todo caso, actuó como catalizador.

Y, fundamentalmente, permaneció en el imaginario de la clase trabajadora condicionando todas las luchas posteriores. En agosto de 1981, los norteamericanos (y gran parte del mundo) vieron en vivo la destrucción de un sindicato como nunca antes lo habían visto. Vieron a trabajadores tecnológicamente sofisticados y en apariencia indispensables ser reemplazados de forma permanente por su empleador. Y vieron a una sociedad respaldando esa acción, mientras la federación de sindicatos nacional se mostraba incapaz de impedir “el acto de romper una huelga más observado hasta el momento en la historia mundial”.

La memoria de las luchas posteriores nunca pudo quitarse el fantasma de PATCO.