Elecciones en Japón: giro a la derecha

Sohei Kamiya, del partido Sanseito, emergió en las parlamentarias como un populismo respetuoso de la naturaleza, pero con fuerte discurso nacionalista antiinmigrante.

Viajamos a Japón para ver qué pasó en las elecciones de la semana pasada. También reflexionamos sobre el recorrido de la transición energética. ¡Y te traigo un libro escrito por grosos de la economía política!

RADAR

Japón se corre a la derecha. Pero no del todo.

El 20 de julio, Japón votó. Lo hizo para renovar la mitad de su Cámara de Consejeros (la alta, la menos protagonista) pero el mensaje fue inequívoco: el Partido Liberal Democrático (PLD), pilar casi inmutable del sistema político japonés desde la posguerra, recibió apenas el 21% de los votos junto a su socio Komeito. El peor desempeño de su historia.

Si te gusta Mundo Propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

Shigeru Ishiba, primer ministro desde noviembre de 2024 al frente de un gobierno en minoría, administra un país envejecido y desconcertado. No sólo por los desafíos económicos, sino por la sensación difusa, aunque persistente, de que el PLD dejó de ofrecer respuestas creíbles, en particular a los más jóvenes.

La aritmética electoral refleja este desencanto: el progresista Partido Democrático Constitucional obtuvo 22 bancas, capitalizando el hartazgo. Pero la atención mediática se volcó hacia la otra punta del tablero: la derecha emergente, donde dos fuerzas captaron 17 y 14 escaños respectivamente. Una de ellas es Sanseito, partido en el que quiero poner el foco.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateEl populismo japonés tiene modales, pero dientes. Sanseito, una criatura política de 2020, no es un simple remedo del populismo europeo. Su líder, Sohei Kamiya, invoca la sabiduría ancestral, profesa devoción por el emperador Naruhito, y habla de armonía con el planeta a través de una economía circular. Una derecha con huella ecológica: más sintoísta que trumpista.

Y sin embargo, la música de fondo suena familiar. “Japón Primero”, reza su eslogan. El partido exige frenar la inmigración legal, eliminar subsidios a residentes extranjeros e impedirles trabajar en el sector público. Todo esto en un país cuya población extranjera apenas supera el 3%. Sanseito no denuncia una crisis real, sino un desajuste en el umbral cultural de tolerancia, que varía de país en país.

En efecto, Japón no es Canadá. Pero la tendencia es clara: 2 millones de extranjeros en 2012, 3 millones en 2019, 3.5 millones en 2024. Y no por accidente. Es política de Estado. Porque con una pirámide demográfica invertida, Japón sabe que solo hay dos formas de sostener su economía: automatización o inmigración. Y la segunda, aunque controlada, ya provoca rechazos: bastó un punto porcentual más para que apareciera un Viktor Orbán nipón.

Japón ha resistido, con una obstinación casi estética, la tentación de abrirse al mundo migratorio. Su población envejece, su fuerza laboral se reduce, su crecimiento económico es anémico. Y sin embargo, la migración sigue siendo tratada como una última ratio, un gesto desesperado antes que una política deliberada. El problema no es la demografía, es la monocultura como orgullo.

El fin de la era PLD. ¿Y ahora qué? Japón vivió seis décadas de hegemonía del PLD con apenas un paréntesis progresista. Pero ese orden parece erosionado. El país se desliza hacia una política más fragmentada, más demandante, menos indulgente con el statu quo. No hay, por ahora, un Emmanuel Macron japonés, ni una Georgia Meloni japonesa, pero sí una deriva: hacia fórmulas nuevas, voces disruptivas y coaliciones inestables. Lo que en la Argentina es normal, en Japón es motivo de ansiedad ontológica.

La escena recuerda que ningún sistema político, por más estable que haya sido, está exento del hartazgo. Incluso el japonés, donde el cambio suele ocurrir más por desgaste que por ruptura. Pero desgaste al fin. Y con él, un corrimiento: no solo a la derecha, también al terreno más volátil del populismo. Con modales distintos, pero con igual ambición de ruptura.

SONAR

¿Avanza la transición energética?

La semana pasada se dio a conocer un nuevo informe de Naciones Unidas, Seizing the Moment of Opportunity: Supercharging the New Energy Era of Renewables, Efficiency, and Electrification, que fue presentado por el propio secretario general, António Guterres. El informe ofrece una mirada vibrante y empíricamente robusta sobre el progreso (y los obstáculos) de la transición energética global desde el Acuerdo de París hasta la fecha.

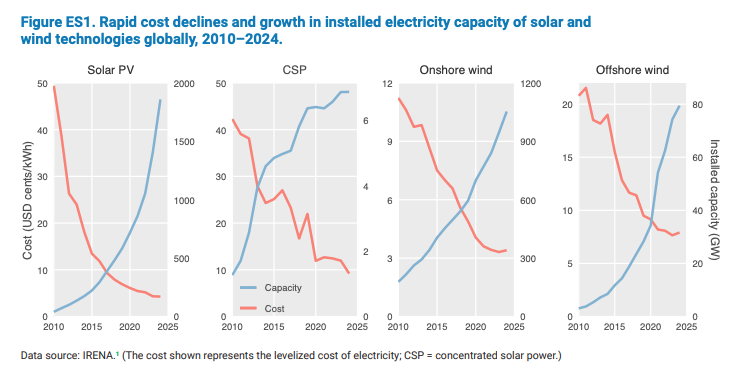

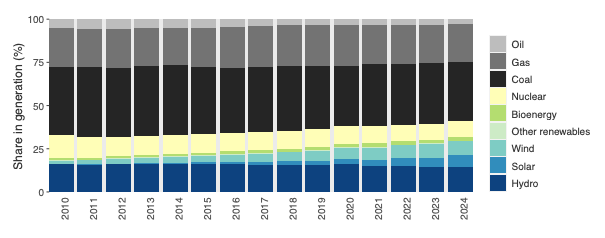

Los datos son elocuentes. En 2024, las energías renovables representaron el 92.5% de toda la nueva capacidad eléctrica añadida en el mundo. Los costos de generación eléctrica a partir de solar fotovoltaica y eólica terrestre son ya 41% y 53% más baratos, respectivamente, que las alternativas fósiles más económicas. El capital lo sabe: la inversión global en energías limpias superó los 2 billones de dólares por primera vez en la historia y duplicó al gasto en fósiles. En términos de empleo, el sector de energía limpia creó más puestos que los combustibles fósiles (34.8 millones contra 32.6 millones), con China, la UE y Brasil liderando. Y en movilidad, los autos eléctricos pasaron de representar el 1% de las ventas globales en 2015 al 20% en 2024.

Sin embargo, el vaso no está lleno. A pesar de este impulso, las renovables todavía no sustituyen a los fósiles con la velocidad necesaria. El mix energético global sigue siendo 80% fósil, apenas 3 puntos que en 2015. África, hogar del 85% de la población mundial sin electricidad, apenas representa el 1.5% de la capacidad renovable instalada. De los 4,448 GW renovables a nivel mundial, el 41% está en China y el 39% en países OCDE. La desconexión entre el entusiasmo tecnológico y la capacidad política es el gran obstáculo: subsidios fósiles vigentes, falta de marcos regulatorios integrados, demoras en modernización de redes, y un financiamiento climático que llega con cuentagotas a los países que más lo necesitan son algunos de las trabas que identifica la ONU.

El informe propone seis áreas de acción: desde alinear políticas hasta desmantelar barreras estructurales para financiar la transición en países en desarrollo. Entre ellas, una advertencia sutil pero potente: si los centros de datos y la IA van a multiplicar la demanda energética, que sea con renovables desde el inicio.

Una de las reflexiones que me despertó la lectura de este documento es que vivimos un momento profundamente irónico. Nunca antes fue tan claro el beneficio económico de dejar atrás los fósiles, y sin embargo, nunca estuvo tan trabado el camino político para hacerlo. Si la energía limpia ya es más barata, ¿por qué seguimos atrapados en el carbono?

Buscando razones. La respuesta no está en la termodinámica, sino en la geopolítica y en la política doméstica. Lo que este informe de la ONU no puede decir en voz alta, pero insinúa en cada párrafo, es que la transición energética no es solo una cuestión de eficiencia, sino de poder, de ganadores y perdedores. Un orden global marcado por el retorno del nacionalismo económico, el populismo anti globalista y la desconfianza mutua no es terreno fértil para una revolución energética coordinada. China lidera en capacidad instalada y manufactura de tecnologías limpias, pero eso genera más paranoia que admiración en Occidente. La financiación a países del Sur global sigue condicionada por percepciones de riesgo exageradas, mientras los subsidios fósiles siguen fluyendo incluso en democracias ricas. Y a pesar de sus discursos, muchos populistas, de Washington a Buenos Aires, ven en la transición ecológica no una oportunidad, sino una amenaza cultural.

El resultado es un mundo dividido entre los que pueden financiar su transición, los que deben rogar por ella, y los que prefieren boicotearla. En ese contexto, la pregunta no es si podemos transicionar, sino si podemos hacerlo lo suficientemente rápido sin romper políticamente el tablero. Porque de lo contrario, el siglo XXI quedará definido no por la energía que usamos, sino por el tiempo que tardamos en cambiarla. Y ese retraso, como recuerda este informe, será tan costoso en vidas como en puntos de PBI.

“All politics is local”. Más allá de la geopolítica, muchos gobiernos siguen comportándose como si no hubieran leído su propio futuro. Porque si bien el cambio tecnológico avanza, el cambio institucional y político no lo acompaña. En muchos países, los sistemas de subsidios fósiles siguen intactos. Gobiernos que declaran su compromiso con el Acuerdo de París también destinan miles de millones a sostener el precio de la nafta o el gas. Esta disonancia tiene menos que ver con ideología que con una aritmética brutal: millones de votantes dependen de esas ayudas para calefaccionarse, cocinar o moverse. El costo político de quitarlas –como aprendieron varios líderes– es instantáneo y elevado. La transición energética es una narrativa de largo plazo, pero los calendarios electorales rara vez van más allá del invierno.

Además, la oposición no es sólo pasiva, sino también activa. En muchos países emergentes, las élites fósiles ejercen un poder descomunal sobre el Estado. Y en democracias avanzadas, las guerras culturales han colonizado la política climática. Los populismos de derecha, de Javier Milei a Donald Trump, presentan la acción climática como una imposición globalista, parte del repertorio woke, más que como una cuestión de interés nacional. ¿Quién quiere turbinas cuando puede tener soberanía?

Incluso cuando los gobiernos tienen la voluntad, la fragmentación institucional y los actores de veto la sabotean. El informe subraya que la falta de estrategias energéticas nacionales integradas impide coordinar inversiones, fijar prioridades y atraer financiamiento. El resultado es un archipiélago de políticas dispersas, algunas verdes, otras grises, muchas contradictorias. Mientras tanto, proyectos renovables por 3.000 GW esperan conectarse a redes eléctricas que no se modernizaron en décadas.

En definitiva, la transición energética no fracasa por falta de mercado y tecnología, sino por exceso de democracia mal gestionada, intereses corporativos bien organizados, y líderes incapaces de convencer. Lo que este informe nos dice, sin gritarlo, es que no basta con cambiar de fuente energética. Hay que cambiar de modelo político. Y eso, como todos sabemos, lleva mucho más tiempo.

ESCRITORIO

El nuevo orden económico global: ni mercado, ni utopía, sino política

Una de las pocas ventajas de vivir en una era controvertida es que los libros importantes se escriben con menos hipocresía. The New Global Economic Order, editado por Lili Yan Ing y Dani Rodrik (gracias a Juli Zelicovich por compartirlo y contarme que lo podés descargar gratuitamente acá), no finge nostalgia por la globalización liberal. No ofrece promesas vacías sobre “comercio justo para todos”. Y, sobre todo, no le teme a una palabra que durante décadas fue tratada como una blasfemia tecnocrática: política.

Porque lo que este volumen propone es asumir que el comercio, la inversión y la producción ya no son campos neutros guiados por fuerzas impersonales, sino territorios disputados entre Estados con objetivos estratégicos, empresas con ambiciones monopólicas y sociedades que ya no toleran perder en nombre de la eficiencia global. Es un libro nacido del desencanto. Y por eso mismo, útil.

Uno de los méritos del libro es su variedad. Una primera (y rápida) lectura sugiere que no hay una sola receta, sino un conjunto de propuestas que van desde regular la IA con criterios multipolares (Acemoglu), hasta rediseñar estrategias de desarrollo para un Sur Global que ya no puede confiar en la industrialización exportadora (Rodrik y Lin). O desde pensar fiscalidad internacional para financiar bienes públicos (Ocampo), hasta sugerir cómo construir una revolución industrial verde sin esperar que los mercados lo hagan solos (Terzi).

Este libro, diría, es una lectura recomendada para quienes sospechan que el futuro de la economía no se juega en Davos, sino en el cruce entre política industrial, geopolítica y legitimidad social. Y para quienes saben que las reglas del juego ya cambiaron, aunque los manuales de economía aún no lo hayan admitido.