Mercosur: nadie lo abandona, pero nadie logra transformarlo

Lula tiene pretensiones globales y Milei rupturistas, ninguno pudo ganar la batalla pero se fueron de la cumbre con pequeñas victorias.

RADAR

Mercosur: seguir pedaleando

Otra cumbre del Mercosur ha concluido, esta vez en Buenos Aires el 2 y 3 de julio, con todas las escenas conocidas: apretones de manos, declaraciones y un trasfondo de sospecha mutua. La prensa se entretuvo diseccionando la química —o la falta de ella— entre Lula da Silva y Javier Milei. Nadie esperaba, honestamente, que se abrazaran. Pero incluso en la frialdad, ambos exhibieron el decoro mínimo para no dinamitar la cumbre en público.

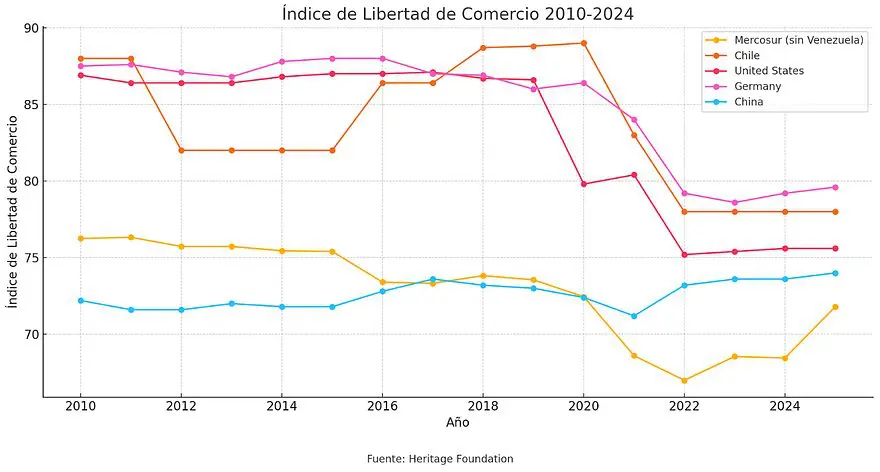

Para Milei, la cumbre fue más tribuna que logro. Denunció al Mercosur como una “cortina de hierro” que restringe la libertad comercial de la Argentina. Lo imagina menos como escudo que como lanza: un instrumento ofensivo para firmar acuerdos sin las ataduras del consenso regional. Y sin embargo, incluso él tuvo que contentarse con victorias técnicas y discretas: ampliar temporalmente las excepciones al arancel externo común, clave para abrir el diálogo con Estados Unidos; impulsar negociaciones con El Salvador, gobernado por su aliado Nayib Bukele; y colocar en la agenda brasileña la creación de una agencia regional contra el crimen transnacional. Poco, si uno escucha su retórica incendiaria.

Si te gusta Mundo Propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

Lula, por su parte, empieza su presidencia pro-témpore con un libreto distinto. Para él, el Mercosur es un paraguas protector, no un grillete. Lula visualiza un Mercosur más verde, más inclusivo y con agenda social, a tono con sus ambiciones globales. Pero su mirada está puesta mucho más allá del Cono Sur. Brasil actúa en múltiples foros: fue anfitrión del G20 en 2024, lo será de la COP30 a fin de año y está haciendo de anfitrión del BRICS en estos días. Nada de esto le interesa a Milei, a quien el multilateralismo parece no darle FOMO. Sobre la geopolítica dura —China, Ucrania, Israel— Brasil y Argentina no sintonizan. Coinciden, eso sí, en el anhelo de concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, cuya firma Lula cree posible bajo la presidencia pro-témpore de Brasil.

Contra lo que podría suponerse, el Mercosur sigue vivo. Incluso bajo la presidencia de Javier Milei, que maldice su existencia cada vez que puede, el bloque logró avances concretos. Cerró las negociaciones con la EFTA (ese club nórdico y alpino de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), cuyo acuerdo aguarda ahora la letra chica legal para entrar en vigor, con suerte en 2025. También se exploran acuerdos con Arabia Saudita e India (con quien el Mercosur ya tiene un acuerdo preferencial desde 2004); apuntan a poner en vigor un tratado con Singapur y se podría ampliar el TLC con Israel.

Son movimientos modestos, pero movimientos al fin para un bloque que sigue siendo menos abierto al comercio que otros socios.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

Sumate

El patrón se repite con distintos líderes: nadie abandona el Mercosur, pero tampoco nadie logra transformarlo en lo que quiere. Milei truena contra el bloque, pero negocia. Lula fantasea con grandeza global, pero tropieza en su propio vecindario. Y mientras tanto, el Mercosur sobrevive, menos por convicción que por pereza institucional. Desarmarlo costaría más esfuerzo que mantenerlo funcionando. Así es el Mercosur: un club donde todos obtienen algún pequeño triunfo y ninguno se va completamente satisfecho.

La paradoja es que, en términos de integración comercial intra-bloque, el Mercosur hizo sorprendentemente poco. De ahí el afán por buscar mercados fuera. Es cierto, pactar con la EFTA no hará temblar las estadísticas de comercio mundial. Pero en un momento en que el proteccionismo y el nacionalismo económico vuelven a estar de moda, incluso estos avances menores son, en su discreto modo sudamericano, una declaración de principios.

SONAR

Washington, en el espejo de Pekín

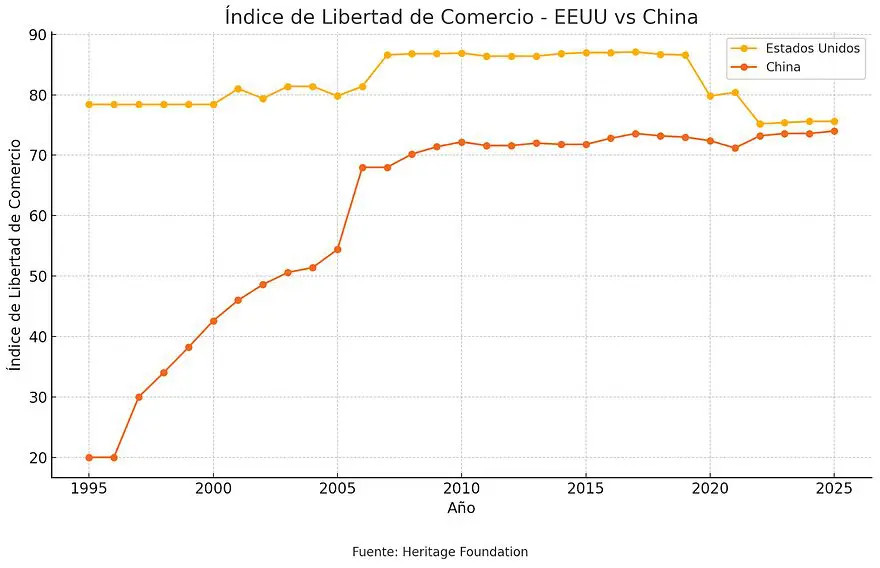

Cuando China ingresó en la OMC en 2001, Occidente estalló en un júbilo casi religioso. La lógica era impecable, al menos en el papel. China se volvería más próspera, y la prosperidad, inevitablemente, la haría más democrática. El dinero traería mercados, y los mercados, libertad. Era la versión globalizada de la vieja teoría de la modernización.

Media generación después, la mitad de esa profecía se cumplió. China es, sin duda, más rica. La segunda parte, la democratización, jamás llegó. Ni se la espera. En lugar de transformarse, China adoptó un enfoque selectivo hacia el orden global. Se apropió de la plomería del sistema internacional (comercio, estándares, reglas) solo en la medida en que le servía. Aceptó normas cuando le convenía. Las ignoró o reescribió cuando no. Así, la OMC terminó siendo, para Pekín, no el aula donde se aprende civismo liberal, sino un recurso útil en su estrategia nacional. Occidente creyó que estaba exportando valores. En realidad, estaba importando a un competidor formidable.

Sí, China se hizo más occidental en su política comercial, su ethos productivo y sus gustos de consumo. Pero la competencia y la socialización es un camino de dos vías. Con el tiempo, Estados Unidos también fue incorporando actitudes y patrones de comportamiento de China. En un sistema competitivo como el internacional, señaló Kenneth Waltz, los estados imitan conductas exitosas para no quedar rezagados. Un juego competitivo actúa como un selector de comportamientos, recompensando algunos y castigando a otros. Y lo hace a través de dos mecanismos, la competencia y la socialización. Estos mecanismos hacen posible que la variedad de conductas y resultados se vea reducida, incluso cuando los estados poseen estructuras domésticas diferentes. “Que los competidores empiecen a parecerse entre sí si la competencia es estrecha y continua es una historia conocida.”, observó Waltz en 1999.

Miremos los rasgos.

La política comercial de Washington, alguna vez evangelista global del libre comercio, viró hacia la obsesión por las manufacturas nacionales, las cadenas de suministro domésticas y las baterías hechas en Ohio. Bajo el lema de “patriotismo económico,” el Congreso escribe cheques monumentales a empresas privadas, con la misma soltura con que Pekín reparte subsidios a sus campeones nacionales. Nadie lo llama “planificación industrial” porque el término suena socialista. Pero lo es.

La ayuda al desarrollo, antaño regida por estándares OCDE y por nociones de “buen gobierno”, se ha vuelto una herramienta de geopolítica descarada. Washington, como Pekín, asigna fondos (cada vez menos) no tanto según principios liberales como por necesidades estratégicas. El idealismo cede paso al cálculo de esferas de influencia.

En diplomacia, la convergencia es aún más palpable. China nunca habla de aliados, solo de “socios”. Estados Unidos, tradicionalmente el arquitecto de alianzas y tratados multilaterales, se muestra cada vez menos interesado en el engorroso trabajo de cultivar amistades duraderas. Tanto el gobierno de Trump como el ala MAGA del Partido Republicano tratan a los aliados como si fueran una colección de países parásitos. Incluso Biden, aunque retóricamente más pro-alianzas, buscó priorizar los intereses industriales internos por sobre el libre comercio con amigos. “Friendshoring” es una palabra amable para decir: queremos las fábricas, no necesariamente la amistad.

En teoría, pocas cosas deberían separar más a China y Estados Unidos que los derechos humanos. Uno es un Estado autoritario, celoso del control social; el otro, la patria autoproclamada de las libertades individuales. Y, sin embargo, en Ginebra, donde sesiona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esas diferencias se diluyen en una coincidencia casi embarazosa: a ninguno de los dos les gusta demasiado el Consejo. China, fiel a su pragmatismo, no abandona la sala. Prefiere quedarse para reescribir el guión. Busca transformar el Consejo en un foro de “diálogo entre civilizaciones,” donde las críticas a la represión doméstica se disuelvan en declaraciones sobre respeto mutuo y diversidad cultural. El resultado: derechos humanos, sí, pero que nadie se atreva a preguntar demasiado por Xinjiang.

Estados Unidos, al menos en su versión MAGA, adopta otro método: el portazo. Si el Consejo se llena de gobiernos que Washington considera hipócritas o autoritarios, la solución es marcharse. Retirarse del club. Denunciarlo como farsa. Así, uno transforma la institución desde dentro. El otro la abandona por principio. Diferentes estilos, pero el mismo síntoma: desconfianza profunda hacia cualquier órgano que aspire a vigilar la virtud de las potencias.

La política interna de ambos países también empezó a rimar, aunque de maneras que sus respectivas élites jamás reconocerían. China, por supuesto, no se democratiza. Estados Unidos, inquietantemente, ofrece signos de autocracia. Trump descabezó las cúpulas militares y los altos mandos del FBI, colocando funcionarios incompetentes pero leales. En su campaña, prometió ser un presidente de la paz, pero, al final del día, el único lugar en el que Trump puso “boots on the ground” fue en Los Ángeles, enviando la Guardia Nacional y los Marines.

En su relación con los medios, señala la politóloga Barbara Walter, Trump “organiza mítines para proyectar fortaleza, repite afirmaciones falsas hasta que resultan familiares y desacredita a jueces, fiscales y periodistas, de modo que su versión de los hechos sea la única que escuchen sus seguidores”. China censura Google (que funciona con prestaciones mínimas) y otras fuentes occidentales de acceso a la información. Trump está lejos de replicar estos niveles de censura, pero días atrás, el gobierno decidió cancelar el acceso de sus funcionarios, entre otros, de energía, ambiente y agricultura, a las muchas revistas que publica la editorial Nature, acusándola de corrupta y woke.

Los tribunales se han convertido en campos de batalla partidarios. En las primeras 20 semanas de su segundo mandato, Trump presentó 19 solicitudes de emergencia ante la Justicia. Es la misma cifra que la administración Biden acumuló en cuatro años completos, y más del doble de las ocho que se registraron durante los 16 años combinados de George W. Bush y Barack Obama. Lo más preocupante no es que Trump esté solicitando un número sin precedentes de suspensiones (stays) antes los jueces, sino que además está teniendo un éxito destacable: en lo que va de su gestión, la Corte (de mayoría republicana) concedió al menos algún tipo de medida favorable a Trump en 12 de las 15 solicitudes sobre las que se pronunció (quedan cuatro por resolver).

El Partido Republicano, por su parte, coquetea con la violencia política y con líderes que desprecian las normas democráticas. El “rule of law” es cada vez menos regla y más retórica. Y, mientras tanto, el tribalismo cultural y racial se intensifica, alimentando un clima de sospecha hacia el extranjero —inmigrantes, empresas chinas, estudiantes internacionales— que antes solo caracterizaba a regímenes autoritarios.

Bright Line Watch, una encuesta a 760 politólogos elaborada por prestigiosos cientistas políticos, incluyendo a Susan Stokes, Brendan Nyhan y John Carey, otorgó recientemente a Estados Unidos una puntuación de 53 —la más baja desde que comenzó a recopilar datos en 2017— en un espectro que va de 0, correspondiente a una dictadura total, hasta 100, que denota una democracia perfecta.

Por último, está la diplomacia coercitiva. Desde hace años, Pekín recurre a castigos económicos para disciplinar a quienes le disgustan. Washington lo hace también, bajo nombres más decorosos: sanciones, controles de exportaciones, vetos tecnológicos. El dólar es el látigo. China usa sus mercados. Pero el instinto es el mismo: “Haz lo que digo, o te costará caro.”

Si los próximos años confirman esta tendencia, el verdadero peligro no será tanto que China reemplace a Estados Unidos, sino que ambos terminen pareciéndose demasiado. Y entonces, ¿quién queda para defender la diferencia?

ESCRITORIO

El Congreso en clave sentimental: cómo Estados Unidos habla menos de hechos y más de “feelings”

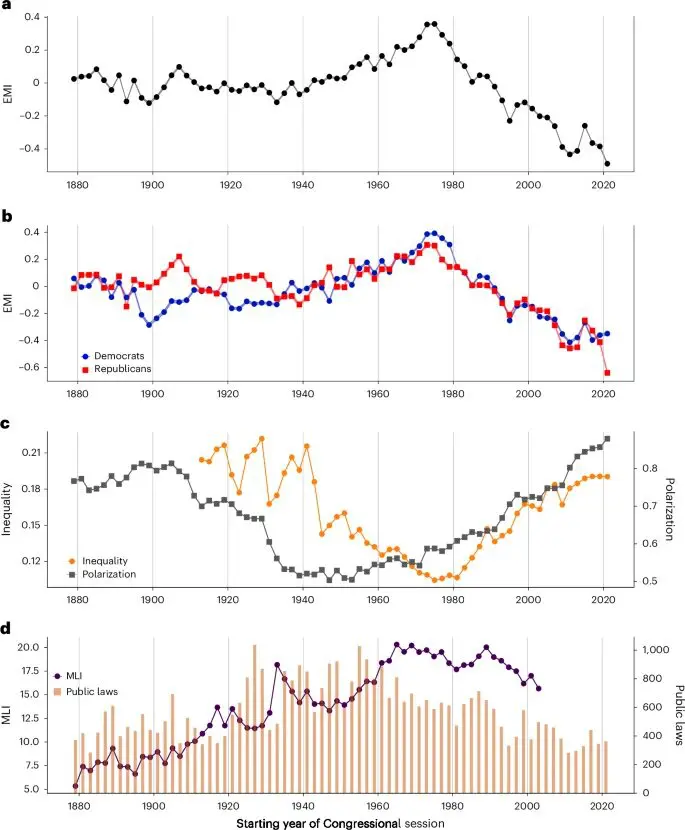

En política, la forma importa tanto como el fondo. Y en Washington, la forma está virando, lenta pero inexorablemente, del dato duro hacia la corazonada. En un artículo publicado en abril pasado en Nature Human Behavior, Stephen Lewandowski y sus colegas analizaron 145 años de discursos en el Congreso de Estados Unidos (de 1879 a 2022) y encontraron un giro retórico que dice mucho sobre el país y acaso algo sobre el mundo. Los autores procesaron más de 8,4 millones de intervenciones en el Congreso y midieron lo que llaman el EMI score (Evidence-Minus-Intuition score). Es, en esencia, un termómetro lingüístico que indica si los congresistas hablan basados en hechos y datos o, por el contrario, en corazonadas, creencias y “gut feelings”.

Para lograrlo, los autores crearon dos diccionarios de palabras: uno para lenguaje evidencial (con 49 términos como “evidence”, “fact” o “proof”) y otro para lenguaje intuitivo (con 35 palabras como “believe”, “feeling” o “guess”). Cada discurso fue convertido en vectores matemáticos y comparado con estos diccionarios. El EMI score surge de restar la cercanía al lenguaje intuitivo de la cercanía al lenguaje factual. Resultado: un score positivo implica un discurso basado en evidencia; un score negativo, implica un discurso intuitivo. Además de construir el score, los autores trabajaron con dos drivers probables de incidir en el EMI: la polarización política (medida en la distancia de votaciones entre republicanos y demócratas) y la desigualdad de ingresos. Por otro lado, también analizaron los efectos del EMI en el funcionamiento del congreso. Los resultados se observan en los gráficos de abajo que muestran el promedio del EMI score en el Congreso (panel a), el promedio del EMI score para republicanos y demócratas (panel b), las medidas de polarización política y desigualdad de ingresos en Estados Unidos (panel c), y las medidas de productividad legislativa del Congreso (MLI) y la cantidad de leyes aprobadas (panel d).

Como se puede observar, hasta mediados de los años setenta, el Congreso hablaba, en términos netos, el lenguaje de los hechos. El pico histórico se registró en la sesión 1975-76, con un EMI score de +0,358. Pero desde entonces, la evidencia cede espacio a la intuición. La pendiente es tan clara que el modelo estadístico arroja una relación casi perfecta (R² = 0,927) en su descenso. Contando desde 1880, hoy estamos en el momento más intuitivo de la discusión legislativa. Políticas basadas en la evidencia eran las de antes.

Y no es cuestión de partidos. Aunque en los últimos años los republicanos descendieron más rápido, la caída fue bipartidaria, lo que refleja algo más profundo que la pura estrategia electoral.

Las correlaciones del EMI Score son inquietantes:

- Con polarización partidaria (medida vía DW-NOMINATE), el EMI mantiene una correlación negativa de -0,615. Es decir, cuanto más visceral el lenguaje, más divididos parecen los partidos.

- El EMI juega un papel clave en la performance del Congreso. Scores altos (o sea sesiones con más intervenciones basadas en evidencia que en intuición) se asocian con mayor productividad del Congreso en términos de leyes promulgadas. Para quien todavía cree en el ideal habermasiano del debate racional, esto tiene perfecto sentido, señalan los autores. En tiempos de ruido y furia, es una idea casi nostálgica. Pero los datos parecen darle la razón.

Nada de esto es puramente causal, aclaran los autores. Pero el patrón es claro: el Congreso estadounidense se ha convertido en una cámara menos obsesionada con los hechos y más propensa a discursos que apelan al instinto, la identidad y la emoción. Una tendencia, cabe temer, que no es solo americana.

Como en tantas otras cosas, Estados Unidos parece estar marcando el ritmo de una política global que ya no se decide tanto en la evidencia como en el terreno de la fe. Lo interesante —y quizás preocupante— es que, según estos datos, cuando la política abandona los hechos, los resultados, tanto legislativos como sociales, tienden a empeorar.