El giro de Salerno: comunistas en la transición post fascista

En abril de 1944, Togliatti, líder político del Partido Comunista de Italia, propuso un cambio para integrarse al gobierno que emergía después de la Segunda Guerra Mundial. Una posibilidad histórica.

El 22 de abril de 1944 se formó en Italia el primer gobierno político tras el fascismo, con la participación de los seis partidos que integraban el Comité de Liberación Nacional, incluyendo al Partido Comunista de Italia (PCI). El gobierno tendría su sede en Salerno hasta la liberación de Roma, poco más de un mes después.

A esa decisión del PCI de ingresar al gobierno se la denominó el giro de Salerno. De ese giro hablaremos hoy.

Para ese momento, la mitad del país estaba bajo ocupación nazi. Los Aliados reconocían como legítimo al gobierno monárquico que encabezaba el mariscal Pietro Badoglio, exgeneral del ejército de Benito Mussolini. Era natural que los partidos de la oposición democrática, que habían encarnado la resistencia al fascismo, se negaran a formar parte de ese gobierno. Hasta que una decisión vino a destrabar el nudo.

Si te gusta Un día en la vida podés suscribirte y recibirlo en tu casilla cada semana.

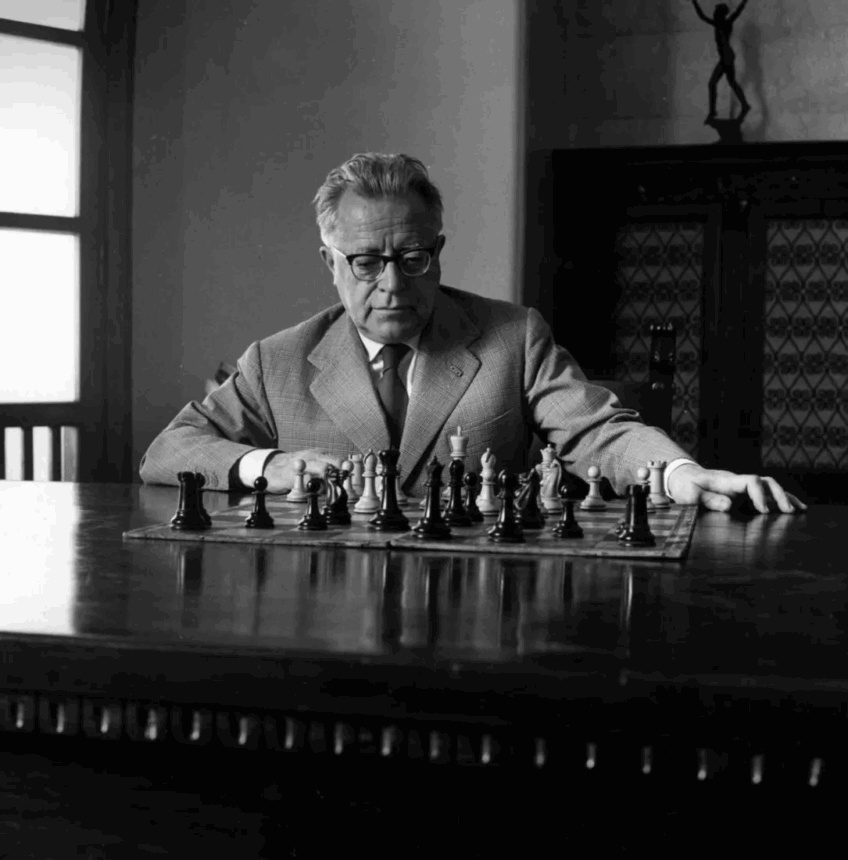

Lucio Magri escribe un libro imprescindible para cualquier militante o persona interesada en la política. Se titula El sastre de Ulm, luego veremos por qué. Es una historia del PCI desde el punto de vista de un militante, lo cual no significa ninguna renuncia a la objetividad posible. Se pregunta allí cuál es la fecha de nacimiento del nuevo PCI y se responde: el 27 de marzo de 1944. El día de la llegada de Palmiro Togliatti a Italia y la decisión que de inmediato le propuso a su partido y a todo el antifascismo. Esa decisión es, nada menos, el giro de Salerno.

Es marzo de 1944 cuando el dirigente comunista desembarca en Italia. Viene del exilio, que ha pasado mayormente en la Unión Soviética. A su arribo, la victoria aliada en la guerra parecía tan inminente como incierto el futuro de Italia. La formación de los Comités de Liberación, como órganos de dirección reconocida por todos los partidos antifascistas, permitió el despliegue de la Resistencia italiana, que incluyó huelgas de obreros en los grandes centros del Norte. Los cuadros comunistas, formados en la cárcel o en la Guerra Civil Española, habían tenido un rol decisivo allí y los propios aliados debieron reconocerlo.

Pero no dejaba de ser un proceso cargado de tensiones. El antifascismo estaba compuesto por sectores diversos que venían de experiencias distintas y, especialmente, que esperaban una resolución diferente. Las brigadas del Sur y del Norte se encontraban suficientemente distanciadas –no solo geográficamente– como para situarse al borde de la parálisis. Casi de la ruptura. Esa madeja enfrentaba Togliatti a su llegada. “Dos nudos políticos enredados que había que deshacer rápidamente”, describe Magri. Por un lado, qué carácter y objetivos debía tener la guerra de liberación en curso; por el otro, qué alianzas tejer para darle el mayor impulso posible. Se trataba de romper la actitud de espera frente a los acontecimientos. La guerra parecía estar a punto de terminar, sí, ¿pero qué significaba eso? Y, más importante aún, qué hacer luego de la guerra.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateLa primera pregunta a responder era qué relación establecer entre los partidos del antifascismo y el gobierno de la monarquía encabezado por Badoglio. Su actitud no había sido, por decirlo de alguna manera, muy destacada. El rey Víctor Manuel III huyó de Roma, en septiembre de 1943, junto a Badoglio. Sin embargo, los aliados –especialmente el primer ministro británico, Winston Churchill, que veía al gobierno como un freno al comunismo– lo consideraban el gobierno legítimo y colaboraban con ese gobierno en las zonas ocupadas. Por razones atendibles, las fuerzas antifascistas se negaban a colaborar.

La mano de Togliatti vino a cortar el nudo de raíz. Propuso salir del laberinto por arriba con una propuesta: si el país debía ser una república o una monarquía constitucional quedaría para después, con un referéndum que debía resolverlo al terminar la guerra. Más importante aún: Badoglio podía continuar al frente del gobierno bajo dos condiciones. Incorporar a todas las fuerzas antifascistas al gabinete y hacer seriamente la guerra a los fascistas y los alemanes. La segunda condición tenía una traducción concreta. Había que liberar de la ocupación alemana la mayor parte posible del país antes de que lo hicieran las tropas aliadas.

Suele decirse que, más que las personas, importan las ideas. No era este el caso. Más importante que la propuesta era su emisario. Cualquier otro dirigente hubiera recibido una respuesta negativa a tal propuesta. Pero que fuera el propio Togliatti, líder indiscutible del ala combativa de los comunistas, transformaba radicalmente la situación. Y no solo por su nombre.

Detrás de su propuesta estaba implícita nada menos que la figura de Joseph Stalin, que venía de protagonizar Stalingrado, el evento decisivo de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta de Togliatti significaba que la Unión Soviética reconocía el gobierno de Badoglio. Se discute desde entonces acerca de cómo se tomó esa decisión. Quién fue el inspirador y quién el ejecutor. En el diario del dirigente comunista búlgaro y responsable del Comintern, Georgi Dimitrov, se registra una reunión entre Stalin y Togliatti, pocos días antes de la partida de este último a Italia. “Anoche Stalin recibió a Togliatti en presencia de Molotov. ‘En la etapa actual no pidas la abdicación inmediata del rey; los comunistas pueden unirse al gobierno de Badoglio; nuestros principales esfuerzos deben concentrarse en crear y reforzar la unidad en la lucha contra los alemanes’. Lleva a cabo esa línea, pero sin referirte a los rusos”.

Claro que la anotación no resuelve de quién fue la idea. Pero es más interesante la visión de Magri: no importa, dice. Es una discusión artificial. Posiblemente hayan convergido “en la misma idea por un convencimiento dictado por distintas intenciones”. Stalin buscando potenciar la resistencia en los países europeos ocupados por Alemania para acelerar el fin de la guerra y evitar una posterior guerra civil de resultado incierto; Togliatti, convencido de que necesitaba una lucha armada unificada contra el fascismo para permitirle al PCI convertirse en una fuerza grande y reconocida para la posguerra.

El libro de Magri describe el escenario que está mirando Togliatti para definir la perspectiva estratégica del partido en la posguerra. Tiene, por un lado, el margen que le otorga la postura de Stalin a favor de una “prudencia táctica” para los partidos comunistas. Tiene el reconocimiento obtenido por las organizaciones antifascistas, en especial por los comunistas. Que funcionaba como un activo, es cierto, pero también como una presión. Quien combatía en las montañas, dice Magri, arriesgando su vida, corriendo el riesgo de deportación, combatía para echar a los alemanes. Pero también lo hacía por objetivos políticos más radicales: que las cúpulas políticas, económicas y militares que habían apoyado al fascismo pagaran un precio justo por esa actitud. Que la sociedad posterior a la guerra se organice de otra manera, también.

Allí el nudo. ¿Cómo, cuando, dentro de qué límites tales aspiraciones se podían satisfacer dada esa correlación de fuerzas? Con un elemento más. Italia no era, dice Magri, un país como Yugoslavia o Francia, gobernados por el invasor alemán luego de una derrota militar.

Italia había sido, en cambio, el primer país en el que el fascismo local se había impuesto por la fuerza y había gobernado así 20 años. Había creado el Estado, su burocracia, a su imagen y semejanza. Había exiliado o encarcelado a sus opositores. Había echado raíces en la cultura de masas.

En ese escenario, Togliatti toma la decisión y encara el giro de Salerno como punto de partida para la refundación del comunismo italiano. Luego del anuncio, recorre el país exponiendo la idea. No se puede navegar más, dice entonces, con perspectivas ambiguas ni utilizar de manera indiferenciada –como hasta entonces– las expresiones “democracia socialista”, “democracia popular” o “democracia progresiva”. No implicaban lo mismo. Y Togliatti iba a ser explícito: era necesario asumir la perspectiva de una República democrática, multipartidista, con plena garantía de las libertades de prensa, de palabra y de religión. Orientada, agregaba, desde la Carta Magna, a un programa de profundas reformas sociales. No había contradicción entre democracia y socialismo, dice Magri, pero tampoco una muralla china que derribar rápidamente con una nueva insurrección armada.

Era la conciliación de la ruptura entre socialdemocracia y comunismo que se había abierto a principios de siglo, con Lenin.

El giro de Salerno significaba la transformación del partido, de uno de resistencia a un dispositivo nuevo, el partido de masas. Lo que implicaba, naturalmente, el desarme de miles de partisanos comunistas que habían participado de la resistencia. El nuevo partido tendría su centro de apoyo en la clase obrera, claro, pero con la posibilidad de abrir alianzas hacia diferentes grupos sociales. Un partido cohesionado y disciplinado en la acción, dice Magri, “pero que dejase espacio a la discusión, anclado firmemente a un movimiento comunista mundial pero sin asumirlo como modelo a imitar”.

La decisión tuvo sus consecuencias.

En los años de posguerra, permitió la elaboración y sanción de una de las constituciones más avanzadas de Europa, aprobada por una amplia mayoría en 1948 y vigente hoy en día (aún con posteriores modificaciones). Y, en segundo lugar, la decisión significó nada menos que el nacimiento de un partido comunista verdaderamente de masas. El más grande de Occidente, dice Magri, “cuya sola presencia estimulaba la de otros partidos populares (y eso aseguró una participación de masas activa y permanente en la política italiana durante décadas)”. Así considerada, evalúa Magri, no puede negarse que cumplió con los objetivos prioritarios que se había propuesto.

Considerando el largo plazo y las esperanzas que suscitó, los análisis y juicios deben ser más atemperados, refiere Magri y elabora a continuación esos juicios.

Tras la caída del fascismo vienen los años de la liberación, de la nueva Constitución, de la República. Pero también es –o debía ser– el período de reordenamiento de la sociedad y el Estado, de las relaciones entre clases, de la reconstrucción económica. En todas esas discusiones, el peso de la izquierda, evalúa Magri, era relevante tanto por lo que representaba como por lo que había hecho.

Sin embargo, en el terreno de la acción, el balance parecía bastante magro al lado de los objetivos propuestos y conseguidos. La república democrática quedaba lejos de los ojos de quienes habían arriesgado su vida. El poder no había pasado, como se preveía, a manos del CLN. La erradicación del fascismo tardaba demasiado.

Dicha moderación era producto de importantes factores objetivos, sostiene Magri en el texto. Una emergencia económica absoluta con un aparato productivo destruido. Elecciones en las que la izquierda se consolidaba como primera minoría, pero como minoría al fin. Un país dividido entre norte y sur. Una monarquía derrotada en el referéndum pero no tan derrotada (54,2% a 45,7%). Y los aliados que comenzaban a dejar atrás los buenos vínculos que habían cultivado durante el antifascismo.

Pero esas condiciones objetivas, dice Magri, eran tanto impedimentos como oportunidades. El colapso de la economía y del estado abrían la posibilidad de la reforma. O, al menos, de deslegitimar a las clases que habían contribuido y que se habían beneficiado de ese colapso. Las elecciones crearon un bloque de izquierda del 40%, lo que impedía la formación de un bloque conservador capaz de imponerse. El sentido común todavía era más antifascista que anticomunista. La situación internacional era más compleja, sí; pero era una interregno en el que, por ejemplo, la Revolución China había conseguido un espacio para instalarse sin provocar una escalada internacional.

¿Se podía hacer más? ¿Habían dado todo de sí los comunistas y Togliatti, tal como habían hecho durante la lucha por la liberación y el giro de Salerno? No. “Con toda la buena voluntad, a mi me parece honesto decir que no”, responde Magri. Podría haberse intentado algo más incluso con el riesgo de una crisis de gobierno. Da algunos ejemplos.

La política económica siguió un programa de corte liberal, con contención del salario obrero, la renta campesina, la restitución “del orden” a las empresas, estabilidad monetaria y la absorción de las ayudas extranjeras por parte de empresas privadas. La izquierda le oponía la consigna de abocarse al consumo interno y el empleo, aunque sin proponer medidas precisas. ¿Se podría haber hecho algo distinto?, se pregunta. Movilizar recursos (políticos, simbólicos) por una reforma fiscal; impulsar algún tipo de participación de los trabajadores en los planes de reestructuración de las empresas; proponer algún esbozo de reforma agraria; sanear las finanzas públicas y mantener los gastos de la reconstrucción, al igual que en el resto de Europa, con el cambio de la moneda y la expropiación de los beneficios de la guerra. No importa si todas esas, todo el tiempo. Lo que importa, dice, es que ninguna de esas batallas se llevó a cabo con rigor. Se intentaron cuando ya era demasiado tarde.

Había sucedido algo similar con la reforma del Estado, que por no intentarse dejó en escalafones altos a la antigua burocracia seleccionada por el fascismo. En política exterior, la tarea parecía aún más compleja porque el peso internacional de Italia luego de la guerra era limitado. Pero tampoco se intentó.

Sin embargo, el libro no es el relato sobre una experiencia –la comunista– “que fracasó”. No es un monólogo triste y lastimoso sobre el pasado sino una reivindicación de las posibilidades que abrió. De ahí su título: El sastre de Ulm. Cuenta Magri que, tras la caída del Muro, en una asamblea del partido se discutía si el PCI debía cambiar su nombre. ¿Es posible –le preguntó un asambleísta a Pietro Ingrao– seguir definiendo a nuestro partido democrático, de masas, al que se quiere renovar y llevar al gobierno, como comunista?

Ingrao respondió con la parábola del sastre, de este poema de Bertolt Brecht. Se trata de un sastre obsesionado con crear una máquina que le permita volar. Un día cree que lo ha conseguido, se presenta ante el obispo en la catedral y se lo dice. El obispo lo conduce ante la ventana y le pide que se lo demuestre. El sastre acciona su máquina, salta por la ventana y muere estampado contra los adoquines del suelo.

Ahora yace destrozado

sobre la plaza de la catedral.

-¡Que repiquen las campanas!

Era pura falsedad

Como el hombre no es un ave

–dijo el obispo a la gente–

¡nunca el hombre volará!

El ser humano –no ese, sino el genérico– después consiguió volar. Magri, que estaba presente en esa asamblea, comprendió entonces el significado de aquella parábola (que, según se dice, es la adaptación de una historia real). Si la historia de la modernidad capitalista no había sido para nada lineal y progresiva, sino más bien contradictoria y costosa, ¿por qué habría serlo su proceso de superación? (que él mismo consideraba, claro, el comunismo).

Cuando terminó la asamblea, Magri se acercó a Ingrao y le reveló que el recurso de la parábola del sastre le había dejado dos inquietudes. La primera, cuán seguros estamos de que, de haber sobrevivido, el sastre hubiera vuelto a subir a la catedral para intentarlo nuevamente. La segunda, acaso más profunda, es qué contribución efectiva había supuesto el intento del sastre de Ulm a la historia de la aeronáutica.

No conocemos la respuesta que le brindó Ingrao. Pero sí la que se dio a sí mismo Magri. Es este libro que lleva su título.

Bienaventurados los que se hagan un ratito para leerlo.