"Hubo un problema, por favor vuelva a intentarlo

Hola, ¿cómo viene este martes?

Esto es algo de lo que pasó hoy: swap, PASO, salud, crianza y Perú.

Leer este mail te va a llevar tres minutos.

Swap. La Embajada china en Argentina rechazó las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Argentina, quien sugirió que China firma “acuerdos rapaces” para aprovecharse de los países en vías de desarrollo. “Estados Unidos no debería sacrificar el bienestar de los pueblos de estas naciones para servir a sus egoístas intereses geopolíticos en defensa de su propia hegemonía”, respondió la diplomacia china en un comunicado.

PASO. El Senado bonaerense le dio media sanción al proyecto para suspender las PASO (dato que aporta Pablo Ibáñez: en PBA se llaman EPAOS). La medida obtuvo el apoyo de dos tercios de la cámara, y deberá aprobarse ahora en Diputados. La Cámara alta decidió no tratar parte del proyecto del Ejecutivo provincial que buscaba ampliar los plazos para la presentación de listas y boletas.

Salud. Se realizó hoy un festival en el Hospital Laura Bonaparte en contra del cierre de las residencias de salud mental. Los trabajadores denuncian que el Gobierno comunicó el cierre de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental en todo el país. Estas residencias nacieron con el objetivo de formar profesionales en salud mental desde una mirada integral que incluya factores sociales, subjetivos, económicos y culturales. Desde el sector aseguraron que el cierre viola la Ley de Salud Mental, que fomenta la atención por equipos interdisciplinarios.

Crianza. Para criar a un bebé menor de un año se necesitaron en marzo $409.414 entre los costos de cuidado ($284.788) y los de bienes y servicios para su desarrollo ($124.626), informó hoy el INDEC. Para un niño de 1 a 3 años fueron necesarios $486.393, mientras que para un menor de 4 a 5 años se requirieron $408.372. Por su parte, la canasta de crianza para un chico de 6 a 12 años fue de $513.720.

Perú. El expresidente de Perú Ollanta Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos. Un tribunal de Lima sostuvo que Humala aceptó fondos de origen ilícito de la compañía brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. También fue condenada su esposa, Nadine Heredia, quien dirigió sus campañas electorales.

Por si te lo perdiste, Iván escribió sobre la reacción del Gobierno después del día 1 con cepo flexibilizado. Tomás Aguerre rememora uno de los actos que inauguraron el período más violento de la historia argentina.

Los crímenes en la Antártida son muy raros, pero el más insólito pasó en 2018 en la base rusa Bellingshausen. Sergey Savitsky apuñaló a su colega Oleg Beloguzov. Según testimonios, el ataque se debió a que Beloguzov no paraba de contarle el final de las novelas que Savitsky se ponía a leer. Savitsky estaba alcoholizado cuando agredió a su compañero.

Una página para poner el año en contexto.

¡Hasta mañana!

Bombas en Plaza de Mayo: el bautismo de fuego de los comandos civilesEl 15 de abril de 1953 dos bombas estallaron en las inmediaciones de Plaza de Mayo, mientras se realizaba un acto peronista convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El atentado dejó más de 90 heridos y 6 muertos: Santa Festigiata D’ Amico, Mario Pérez, León David Roumeaux, Osvaldo Mouché, Salvador Manes y José Ignacio Couta.

La convocatoria había surgido desde la propia CGT en respuesta a un clima que comenzaba a ponerse denso. Hasta entonces, el peronismo utilizaba el 1° de mayo o el 17 de octubre para mostrar fortaleza. Pero ahora era necesario crear un evento de respaldo previo, en un contexto político y económico complejo. En los primeros días de marzo, se agravó una situación cuyos episodios comenzaron el año anterior: aumento del precio de la carne, desabastecimiento de algunos productos y cortes de luz en Buenos Aires y el Conurbano. El peronismo había lanzado una campaña “contra el agio y la especulación” para frenar el aumento de precios que amenazaba el corazón del modelo: los trabajadores, cuyos sueldos se encontraban congelados de acuerdo al plan de estabilización anunciado por Perón en febrero de 1952.

Frente a ese escenario, la Federación Luz y Fuerza hizo pública una convocatoria para reunir un congreso que tratara la cuestión del aumento de los precios. El gobierno reaccionó, temiendo que la convocatoria se le escape de las manos y, tras una reunión de Perón con la CGT y la CGE, que nucleaba a empresarios, se decidió la convocatoria a un acto que sirviera como demostración de fuerza.

Sobre llovido, mojado. A la situación económica se le agregaba un episodio que enrarecía aún más el clima. En la noche del 8 de abril, aparecía muerto en su departamento el secretario privado de Perón y hermano de Eva Perón, Juan Duarte, en medio de una investigación impulsada por el propio gobierno.

El acto estaba convocado para las 17 hs. en Plaza de Mayo. Hablaría primero el titular de la CGT, Eduardo Vuletich, y luego cerraría la convocatoria el propio Perón. Se había declarado asueto administrativo desde las 16 hs. para facilitar la concurrencia de los trabajadores. El discurso del presidente sería transmitido por cadena nacional. Pero un grupo de personas tenía otros planes.

Tras las palabras de Vuletich, Perón subió al escenario. Dejó claro de inmediato de qué se trataba el asunto. Había que ponerse a trabajar, dijo, “para derribar las causas de la inequitud creada a raíz de la especulación, de la explotación del agio por los malos comerciantes”. Cuando aceptó la responsabilidad de un segundo mandato, les relató, lo hizo confiado en que el pueblo argentino le pondría el hombro para terminar lo que en su primera presidencia había quedado inconcluso. “Miles de salvadores llegan siempre hasta los gobernantes. Todos proponen medidas para salvar la Patria; pero, señores, ese es un síntoma de ignorancia y de ineptitud. A la Patria la salva una sola entidad: el pueblo”, reflexionó.

No era una apelación abstracta. Perón convocaba al pueblo organizado a una tarea muy concreta en el marco de la campaña contra el aumento de los precios. “He repetido hasta el cansancio que en esta etapa de la economía argentina es indispensable que establezcamos un control de los precios, no solo por el gobierno y los inspectores, sino por cada uno de los que compran, que es el mejor inspector que defiende su bolsillo”. No era la primera vez. Al inicio de su mandato, había convocado a una campaña similar.

El presidente estaba a punto –prometía– de realizar una análisis rápido de por qué no podían liberarse los precios de los productos, tal y como le pedían los comerciantes. Pero entonces sonó la primera detonación y el análisis nunca llegó. El primer explosivo se había colocado en la confitería del Hotel Mayo, en Defensa e Hipólito Yrigoyen. Como se encontraba cerrada por refacciones, la explosión no produjo muertos ni heridos de gravedad. Pero fue suficiente para cambiar el clima. “Esos, los mismos que hacen circular rumores todos los días, parece que hoy se han sentido más rumorosos, queriéndonos colocar una bomba”, dijo Perón desde el escenario tras la explosión, quizás sin sospechar todavía la magnitud del evento.

Pero bastaron unos minutos para comprender el alcance del asunto. Otra explosión. Ahora el sonido venía de la estación Plaza de Mayo de la Línea A del subterráneo, también cerrada por refacciones. Pero la potencia de estos últimos explosivos era mayor y el saldo más grave. Cinco víctimas fatales ese día y el restante, José Ignacio Couta, unos días después. Más de 90 heridos y 19 personas que quedaron lisiadas de manera permanente.

El presidente de la Nación no lo sabía aún. Pero podía sospecharlo y su discurso se encendió. No me faltaban razones, dijo, para anunciar que esto era parte de un plan preparado. Prometió que los responsables serían identificados y sancionados. El tono se elevó. “Compañeros, creo que, según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo”, aseveró. La multitud respondió.

–Leña, leña, leña.

El presidente redobló la apuesta: “Esa leña que me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?”. La explosión, insistió, era la confirmación de lo que el presidente venía diciendo. Eran los mismos que aumentaban los precios y organizaban la falta de carne. Era, dijo, “la demostración de que se trata de una guerra psicológica”.

Pese a los múltiples llamados a pasar a la acción, al terminar su discurso Perón le pidió a los manifestantes que se retiraran tranquilos, confiados en que “yo he de saber hacer las cosas como las he sabido hacer hasta ahora, que esto lo he de remediar sin hesitaciones y sin nerviosidades, con frialdad, pero con una energía tremenda cuando sea necesario”.

Pero no todos los manifestantes interpretaron de igual manera la directiva. Los actos solían terminar, luego de los discursos, con algún evento artístico. Ese día fue distinto. Con la última palabra de Perón, y en medio de la angustia por las explosiones, las columnas se desmovilizaron en silencio. Una de ellas –cuenta Félix Luna en Bombas e incendios, un texto que publicó en la revista Todo es Historia sobre este evento– desconcentró por Avenida de Mayo y luego por Rivadavia. Cuando pasaron frente a la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista en Rivadavia al 2100, los manifestantes se detuvieron e hicieron sentir el descontento. En las siguientes horas, sedes del Partido Demócrata Progresista y la Unión Cívica Radical recibieron visitas similares. Hubo incendios y enfrentamientos armados en algunas de ellas. Una última columna se dirigió al Jockey Club, en Florida al 700. Los pocos socios que quedaron fueron expulsados y el edificio amaneció incendiado. Finalmente, dos intentos más, contra el “Petit Café”, de Santa Fe y Callao, y contra la sede del diario La Nación, fueron rechazados por efectivos policiales.

Luis María Ortiz era peón en un local de la empresa de venta de automóviles Redondo Hermanos. Cuenta la historia que se publica en una edición revisada del libro Bombardeo del 16 de junio de 1955 (disponible aquí) que al día siguiente del atentado, Ortíz empezó a sospechar. Los días anteriores había visto reuniones clandestinas de algunos dirigentes radicales a los que pudo reconocer. Una noche, uno de los reunidos pidió salir por una puerta trasera, creyendo que lo seguían. Al día siguiente, llegaron al local cinco bolsas con contenido pesado, directo desde la imprenta del diario El Imparcial, de Chascomús. La noche anterior al atentado, recordó finalmente Ortíz, un grupo de personas estuvo reunida toda la noche en el local. Al día siguiente, los hermanos Redondo se mostraban preocupados y mandaron a Ortíz a llevarle una carta a Luis Fuller, uno de los allí reunidos.

Ortíz terminó de confirmar sus sospechas cuando recibió la orden de destapar los baños del local donde trabajaba. Allí encontró pedazos de papel con la leyenda “Explosivos-Atlas-Solis” y terminó de armar la historia que, horas después, contaría en la comisaría más cercana.

Bastó la denuncia para que una cuadrilla de Obras Sanitarias se dirigiera al local y destapara las cañerías de la casa, de las que salieron papeles parafinados, más cartones con leyendas de explosivos y cartuchos con restos de dinamita. Así llegó la orden que dispuso el allanamiento del lugar. En el fondo del local funcionaba un taller. Cuando los funcionarios judiciales ingresaron, encontraron elementos de relojería similares a los utilizados en los atentados y una importante cantidad de dinamita enterrada en un túnel. La pista de la dinamita llegó hasta Uruguay. Por esos días, luego del atentado del 15, un accidente aéreo tuvo lugar en Salto, Uruguay. El hecho se vinculó rápidamente al origen de los explosivos que, se estableció, habían sido introducidos en vuelos clandestinos desde Uruguay, aterrizando “en campos de conocidos opositores políticos”. Aquella frase de Perón –“tienen apoyo del extranjero”– resonaba en el caso.

La investigación llegó hasta Roque Carranza, quien fue detenido y confesó haber sido uno de los autores del atentado y el fabricante del explosivo. A partir de su detención se identificó a Miguel Ángel de la Serna, Carlos Alberto González, Dogliotti (miembro de la Junta Nacional del Partido Demócrata Progresista) y Rafael Douek (afiliado al Partido Demócrata Progresista, quien además estuvo implicado en el intento de golpe de Estado de 1951). Además se encontró una tercera bomba que no había llegado a explotar, en la terraza del Nuevo Banco Italiano. Se logró frustrar un plan para atentar contra la casa de gobierno, previsto para el miércoles 13 de mayo, durante una reunión de gabinete. Ese mismo día, un agente de Policía evitó el estallido de una bomba a segundos de explotar, en la puerta de una finca en la calle Santa Fe al 500. Era la casa del expresidente Edelmiro Farrell. Las declaraciones, dijeron luego los imputados, fueron realizadas bajo torturas y negadas.

La pesquisa concluyó en que Arturo Mathov, dirigente radical del sector unionista, dirigía el grupo que se reunía en el local de los hermanos Redondo. Allí se fabricaban los explosivos y se redactaban los panfletos, que luego venían impresos desde Chascomús, tal como había visto Ortíz. Mathov coordinaba a los grupos y mantenía el contacto con el exterior, en especial con Silvano Santander, radicado en Uruguay. Se trataba de un comando civil, integrado por jóvenes ligados a la masonería y radicales unionistas.

El texto de Félix Luna sostiene algunos matices al respecto. Asegura que se trataba de un grupo de jóvenes, de no más de 15 o 20, menos orgánico de lo que se pensaba. Venían de la época de lo que ellos mismos denominaban “la resistencia”, entre 1943 y 1946. En ese momento entrenaron en el manejo de armas y explosivos. Incluso habían intentado asesinar, sin éxito, a Perón en uno de sus viajes. Eran universitarios, cercanos a la FUBA. Casi todos, de buenas familias tradicionales, buena posición económica y conocidos de frecuentar los mismos clubes sociales y deportivos. “Creían –escribe Luna– que eran antiperonistas porque defendían la libertad pero en realidad lo eran porque les repugnaba el populismo de Perón”.

Fue parte de lo que se conoció como los comandos civiles que, si bien no fueron trascendentales en términos militares para el derrocamiento del gobierno constitucional, fueron claves en términos de activación política. Así lo demuestra el episodio de abril de 1953. Hasta entonces, estos grupos habían hecho estallar artefactos explosivos en Buenos Aires. Cada diez o quince días, circulaban rumores (porque no se publicaba la noticia) sobre pequeñas explosiones en el Círculo Militar, el Centro Naval, la Corporación de Transportes y Ferrocarriles Argentinos. Otro estalló cerca de la Bolsa de Comercio mientras hablaba el ministro Ramón Cereijo y se registraron explosiones durante el regreso de Perón de una gira en Chile y en el propio funeral de Juan Duarte.

Pero hasta entonces ninguno tuvo la magnitud del episodio de abril, con un saldo de seis argentinos muertos y más de 90 heridos. A partir de entonces, la dimensión de la violencia cambió para siempre. Sería el evento con más muertos y heridos hasta que llegase el fatídico junio de 1955, cuando un sector de las Fuerzas Armadas bombardearon a su propia población civil.

Otra vez, en Plaza de Mayo.

Acaso eso no habría sido posible sin esos tres artefactos que explotaron un 15 de abril de 1953 durante la manifestación.

Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay másDel piso de la banda a 600 pesos pronosticados por Javier Milei a estos 1000, de la salida del cepo cuando la inflación esté en cero a hacerlo en un 3,7%, de un índice que comenzaría con 1 en abril a la expectativa del 4, de la palidez de la semana pasada a la sobreactuación vía un cosplay del Lobo de Wall Street en la foto difundida por Presidencia. Los festejos al cierre de la jornada financiera fueron estruendosos. El primate elegido para el antagonismo metafórico era nuevo y a la rima le faltaba la chispa que supo construir a lo largo de décadas el peronismo, pero la arenga con aires futboleros y menciones rencorosas a Clarín y La Nación no hubiera quedado fuera de lugar en el kirchnerismo de 2013, luego de alguna victoria legislativa: “Mandril, decime qué se siente”. En el Ministerio de Economía –y con el presidente a la cabeza–, reinó la euforia tras la primera jornada de pleno funcionamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El dólar oficial arrancó en el medio de la banda, en torno a los 1.200 pesos, menos de la mitad de la devaluación que –Che, Milei mediante– había augurado Cristina Fernández de Kirchner junto con buena parte de los analistas económicos, que veían los valores de liberalización más cerca de los 1.400 pesos por dólar, que se vislumbraban como barrera en los movimientos de los tipos de cambio paralelos de las últimas semanas. Una intuición fundamentada no sólo en los valores negociados, sino en el alto costo en reservas que pagó para mantenerlos relativamente estables el Banco Central.

El entusiasmo –que tiene sus fundamentos frente a las previsiones sobre un nuevo valor del peso que el Banco Central pudiera defender creíblemente– es mucho menos obvio si se lo observa con una distancia de apenas unas pocas semanas. A final del último año -y hasta el pico de la euforia bursátil de enero- el gobierno aparecía lo suficientemente seguro de su posición como para negar cualquier tipo de atraso cambiario. Frente a la evidencia de los comercios estallados en Florianópolis y Camboriú, oponía la brecha cambiaria acotada y el riesgo país en descenso. Un esquema que daba por descontado el mantenimiento del cepo hasta las elecciones, como complemento y contracara de un peso apreciado que impulsaba la desinflación. El apuro en el recurso al Fondo Monetario Internacional y la adaptación a sus exigencias de política monetaria y cambiaria deben tomarse como una demostración de las limitaciones de la política oficial y el fracaso de aquellas previsiones. Una política que transicionó de la formulación propia del gobierno argentino a otra negociada con los límites que impone el organismo.

El resultado del acuerdo será una reforzada presión inflacionaria. Una realidad amarga que, de todos modos, ya atormentaba al equipo económico antes de la rúbrica: en marzo, el índice nacional de 3,7% fue el más alto desde agosto pasado. Lejos del dato de menos del 2% mensual –que en febrero de este año el presidente predecía para abril o mayo– probablemente haya incluso alguna aceleración en el horizonte cercano. Un escenario donde el dólar se ubicara cerca del techo de la banda y el gobierno apareciera a la defensiva podría operar sobre las expectativas, acelerar la inflación y relativizar el valor del ajuste del tipo de cambio real. Una carrera que se podría comer rápidamente cualquier ganancia de competitividad de la devaluación, devolver al país al mismo nivel de atraso, con un umbral de inflación más alto y las elecciones más cerca, ya sin la herramienta del FMI adelante. Un valor por debajo de 1300, en cambio, podría habilitar un proceso más gradual, con algún ensayo de eventual flotación que abra paso a la salida total del cepo. Por ello, aun con las enormes limitaciones señaladas, el festejo del oficialismo en la jornada de ayer tiene sentido.

El escenario optimista, que el país no vaya a necesitar utilizar los fondos, es el mismo de 2018. No hace falta repetir el final de aquella historia. Conviene señalar, sin embargo, algunas diferencias respecto del acuerdo del macrismo. Argentina había sido en 2016 y 2017 el país que más se había endeudado en el mundo, con muchas operaciones a cortísimo plazo. Había decenas de miles de millones de dólares ansiosos por salir del país. El régimen cambiario era totalmente irrestricto no sólo para los individuos sino también para las empresas. El superávit fiscal, en cambio, no es tan relevante para diferenciar este programa del que adoptó el macrismo o, al menos, no tiene la importancia que señalan en los despachos gubernamentales. Como dijo Emmanuel Alvarez Agis en Cenital, mientras los gobiernos progresistas para ganar elecciones regalan pesos, los gobiernos conservadores regalan dólares. El gasto público es apenas uno y, en gobiernos como el actual, ni de cerca el más importante de los canales que alimentan la demanda de dólares cuyo valor se atrasa artificialmente vía endeudamiento u otras maniobras eventualmente insostenibles. Como demostró Chile en el 82, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, una brutal crisis del sector externo es compatible con un sector público superavitario.

El del lunes fue un primer round importante que decantó para el oficialismo. No sólo por los valores en que se negoció la divisa estadounidense, sino por el derrumbe de la brecha con los paralelos. A pesar de la narrativa sobre el final del cepo, que sentirán la totalidad de los votantes, los grandes jugadores del mercado –particularmente las empresas– siguen sujetas a restricciones significativas en el mercado oficial. Flotar lejos del extremo de la banda le permitiría al gobierno un ajuste nominal en línea con el valor de la inflación y administrar, con el respaldo del Fondo, una caída del tipo de cambio real del orden del 10%.

Si el tipo de cambio se ubicara en 1400, con la inflación corriendo cerca de los valores de marzo -o incluso por debajo- el Central se vería obligado a pulsar con el mercado para defender el ajuste de la banda del 1% mensual. Lo haría -como en tiempos macristas- con dólares prestados, pero corrido además por la coyuntura electoral. Transitar el período sin brecha aumentaría también la certidumbre y los incentivos a invertir para las empresas, que verían una horizonte claro de convergencia hacia la salida del cepo. Serán meses largos y el gobierno tuvo apenas un buen comienzo. El Fondo volvió a prestar a la Argentina un monto extraordinario, con enormes interrogantes –reconocidos por el propio staff– respecto de su capacidad de repago. ¿Esta vez será distinto? La historia de Argentina con el organismo es lo suficientemente larga como para dudar.

La jornada de euforia tuvo como corolario la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Fue una visita cuanto menos extraña, por la altísima jerarquía del funcionario, el contexto internacional en que se produjo y la falta de un objetivo tangible claro. El viaje tampoco fue parte de ninguna gira regional. El itinerario sólo incluyó a la Argentina, donde la estancia de Bessent se prolongó durante 12 horas e incluyó un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego con el presidente, que acumularon pronunciamientos públicos más que elogiosos del estadounidense hacia el gobierno argentino.

La falta de anuncios concretos, comerciales o financieros acaso se compense con la significación en términos de apoyo político. El grado de soporte que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a otorgar al argentino quedó claro no sólo en el acuerdo aprobado por el board del Fondo el viernes, sino en el apoyo adicional, también cuantioso, que anunciaron el BID y el Banco Mundial. La presencia de un funcionario de primerísima línea viene a simbolizar y señalizar al mundo la profundidad de ese apoyo. La administración Trump está invertida en el éxito de la administración Milei de un modo que sólo tiene un paralelo global en El Salvador que conduce Nayib Bukele, quien ayer fue recibido por el presidente estadounidense. El éxito o el fracaso de Milei será también un –pequeño– triunfo o fracaso político a nivel interno para la Casa Blanca.

El apoyo político estuvo escenificado no sólo en la presencia de Bessent, sino en la de uno de sus acompañantes, Matt Schlapp, CEO de CPAC, el Comité de Acción Política Conservadora que todos los años organiza el evento más importante de la derecha estadounidense. A Bessent y Schlapp se sumó el milmillonario Robert Citrone, cofundador y CEO del fondo Discovery, uno de los principales tenedores institucionales de bonos argentinos y especialmente interesado en la disputada Hidrovía. Viejo conocido de Luis Caputo, Citrone fue un lobbista intenso del gobierno ante las autoridades del Fondo. Todos ellos se reunieron con el presidente Milei, Santiago Caputo y la titular de CPAC Argentina, Soledad Cedro, en una reunión que combinó proyectos políticos y oportunidades de inversiones fundamentalmente en infraestructura crítica. Argentina es sede de uno de los capítulos regionales que el comité conservador mantiene fuera de los Estados Unidos. Cedro trabaja, también, en Tactic, una empresa de lobby norteamericano propiedad del omnipresente Leonardo Scatturice y Barry Bennett.

Bennett –un caballero de hombros ausentes que se reunió con Caputo hace unas semanas en Buenos Aires– es un estratega político de largo recorrido en Washington, con más de 40 años de experiencia en campañas presidenciales tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Fue el arquitecto de la estrategia de delegados que aseguró la nominación de Trump en 2016 y previamente dirigió la campaña de Ben Carson, un candidato sin reconocimiento que, gracias a su desempeño en la primaria republicana, terminó como finalista y luego integró el gabinete como secretario de Vivienda. Antes, había dirigido las campañas al Senado de Rob Portman y de la congresista Jean Schmidt. Fundador de la consultora Avenue Strategies, Bennett trabajó en el diseño de campañas electorales en países como el Congo, Kazajistán, Francia y Colombia. Republicano, fundador de Alliance for America con Dick Cheney, trabajó con dirigentes de ambos partidos a lo largo de su carrera en Washington. Su vínculo con el poder no se limita a su propia trayectoria: su esposa fue la asistente privada de George W. Bush durante sus ocho años en la Casa Blanca, la única persona encargada de manejar su agenda pública y privada.

Tras ese encuentro, Milei recibió a Bessent junto con Luis Caputo y la primera línea del equipo económico. En este tampoco estuvo el Canciller, Gerardo Werthein. En la reunión, el estadounidense levantó la oposición norteamericana al swap con China, que repitió públicamente. Hizo foco en los supuestos compromisos encadenados ligados a la línea negociada con el Banco Popular Chino. Una obviedad: el yuan no es una moneda internacional como lo es el dólar y su principal uso es para el comercio con el país asiático –sumamente atractivo, puesto que se trata del segundo socio comercial del país. Los bancos públicos chinos son también los financistas de las obras de infraestructura acordadas de manera bilateral, como las represas de Santa Cruz o el parque solar Cauchari, en Jujuy, el más grande de Sudamérica. Ante el reclamo, la respuesta desde el gobierno fue muy concreta y material: expresamente, demandaron un swap del departamento de Tesoro. Esta herramienta, de uso excepcional, tiene antecedentes con Uruguay –durante la crisis bancaria del 2002– y México –durante la crisis del Tequila, en 1994 y 1995– cuando los Estados Unidos aportaron más de 30 mil millones en líneas de asistencia temporal a su vecino, de los cuáles 4500 millones fueron utilizados. El crédito fue devuelto y México pudo salir de su crisis.

El sueño compartido por sucesivas administraciones de que la presencia de China en el continente termine por motivar a los Estados Unidos a otorgar herramientas de asistencia financiera y de infraestructura de manera directa es, hasta el momento y en el mejor de los casos, una promesa incumplida, cuando no una negativa frontal. No es difícil entender por qué administraciones rabiosamente proestadounidenses y, en campaña, antichinas, como las de Milei y Jair Bolsonaro, tuvieron sus propios momentos de acercamiento a Pekín. Son las inversiones y el comercio –y no los alineamientos ideológicos– los que mandan. En público, Bessent no prometió fondos oficiales estadounidenses de ninguna clase y apenas dejó una vaga promesa de conversar un posible acuerdo arancelario con el país, sin mayores precisiones, aunque en privado no descartó la idea.

Los mercados reaccionaron a las nuevas medidas. Se debaten las PASO bonaerenses. Descubren gas no convencional en Chubut. Datos de INDEC sobre el mercado laboral informal. Paro de ginecólogos en Córdoba. La oposición denuncia fraude en la elección presidencial de Ecuador. El parlamento húngaro bancó la prohibición de las marchas LGTBIQ.

En el primer día del nuevo esquema de flotación, el dólar oficial subió arriba del 12%. El blue, el MEP, el CCL y el cripto cayeron fuerte. O sea, es más barato comprar dólares para los individuos que hasta el viernes compraban MEP, pero más caro para los importadores. Dicho de otro modo: es más barato viajar, pero será más caro comprar en el supermercado.

Se anunció que hoy llegan 12 mil millones de dólares, producto del primer desembolso del FMI, para generar “un muro” (barrera financiera). El Banco Nación incrementó en 7,5 puntos porcentuales el interés de los plazos fijos tradicionales, quedaron ahora en el 37%.

El dólar oficial cerró en 1.180 pesos para la compra y 1.230 para la venta, o sea, más del 12% arriba del viernes, en el primer día del nuevo régimen cambiario con bandas entre 1.000 y 1.400 pesos. El presidente dio dos notas (una con Luis Majul y otra con Alejandro Fantino, que duró cuatro horas): dijo que el dólar debería bajar más, que espera que el campo liquide su cosecha y advirtió que “en julio vuelven las retenciones”. El secretario del Tesoro de Estados Unidos respaldó al Gobierno.

En medio de la interna expuesta del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y después de que el gobernador Axel Kicillof desdoblara la elección local por decreto, a las 15 está convocada una sesión especial del Senado bonaerense para tratar la suspensión de las PASO.

La iniciativa tiene el respaldo del gobernador y de buena parte de la oposición, pero es uno de los motivos de discordia con el kirchnerismo, que dice que las elecciones internas pueden funcionar para dirimir algunas diferencias. Sin embargo, Cristina Fernández anunció que, aunque está en desacuerdo, apoyará la decisión de Kicillof.

También hoy hay cumbre del PRO bonaerense para definir su alianza con La Libertad Avanza en el territorio.

La tasa de empleo informal en 31 aglomerados urbanos fue de 42% en el cuarto trimestre del año pasado, según INDEC. En el mismo período de 2023 era 41,4% Acá hay un buen análisis de Daniel Schteingart, de Fundar. Otro dato del informe: la tasa de empleo informal fue superior en jóvenes de hasta 29 años, en cuentapropistas y en las ramas de construcción y servicio doméstico.

Y ayer el organismo publicó también este documento que quiero compartirte: los patentamientos crecieron 75,8% interanual en el primer trimestre de este año. Los patentamientos de autos y pickups fueron los mayores desde el primer trimestre de 2018, sobre todo de vehículos importados.

La empresa Pan American Energy descubrió gas no convencional similar al de Vaca Muerta en Cerro Dragón, al sudeste de Chubut. Según anunció la compañía, destinará 250 millones de dólares para desarrollar cinco pozos y reconvertir el área en una concesión no convencional de hidrocarburos.

La idea es estudiar su potencial. La empresa opera en la provincia del Chubut desde hace casi 70 años y ahora avanza en la Cuenca San Jorge, la segunda más importante del país.

Ginecólogos y obstetras de los hospitales Neonatal y de la Nueva Maternidad de la ciudad de Córdoba impulsan hoy un paro por reclamos salariales. Según explicaron, el básico de un profesional está en 650 mil pesos.

La medida implicará que no haya atención en los consultorios externos. Sí se asistirán urgencias y cesáreas programadas. La protesta puede extenderse al resto de los centros de salud de la provincia porque el reclamo es generalizado.

También hay paro de aduaneros y advierten que, si se extiende, puede haber problemas en Semana Santa en el paso Cristo Redentor.

La candidata presidencial opositora en la segunda vuelta electoral de Ecuador, Luisa González, no reconoció los resultados que dieron como ganador al actual presidente del país, Daniel Noboa, y denunció «un fraude grotesco».

González, la representante de Revolución Ciudadana y heredera del expresidente Rafael Correa, reclamó que se abran las urnas para el recuento de votos y denunció que Noboa incurrió en «abuso del poder» durante todo el proceso electoral.

El parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional que blinda la prohibición de las marchas del Orgullo LGTBI+ en el país al anteponer «la protección de la infancia» a derechos fundamentales como el de reunión y la libre expresión.

La reforma, aprobada por 140 votos de 199 escaños fue impulsada por el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, y respaldada por la mayoría absoluta de dos tercios de su partido, el Fidesz. Establece que «el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida», lo que deriva en que el derecho de reunión se subordine a esta «protección de la infancia».

Fotazas en este hilo de Juan Roleri, a quien contrataron para registrar el cambio del pararrayos del Obelisco.

Pan American Energy descubrió gas no convencional en Cerro DragónHola, ¿cómo viene este lunes?

Esto es algo de lo que pasó hoy: dólar, visita, Chubut, informalidad y Meta.

Leer este mail te va a llevar tres minutos y medio.

Dólar. Pasó el primer día con el cepo flexibilizado. El dólar se vendió en promedio a $1.233, después de arrancar la jornada a $1.250. El dólar paralelo y los financieros cayeron y los bancos elevaron las tasas de interés de los plazos fijos. Al mantenerse en el rango $1.000-$1.400 el Banco Central no intervino con la venta o compra de dólares. En una entrevista, Javier Milei incentivó al campo a liquidar la cosecha antes de que termine la reducción a las retenciones impuesta por el gobierno el 30 de junio. El economista Gonzalo Guilardes escribió sobre la negociación empatada con el FMI que llevaron al Gobierno a tomar estas medidas.

Bessent. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hizo una visita exprés a Argentina. El funcionario se reunió hoy con Luis Caputo y Javier Milei, y reafirmó el respaldo del Gobierno de Donald Trump a las políticas que lleva adelante Casa Rosada y al acuerdo con el FMI. También aseguró que buscará “en un futuro muy cercano” firmar “un acuerdo de medidas comerciales recíprocas” entre ambos países.

Chubut. La empresa Pan American Energy descubrió gas no convencional -similar al de Vaca Muerta- en Cerro Dragón, al sudeste de Chubut. La empresa destinará US$ 250 millones para desarrollar 5 pozos y estudiar su potencial. La provincia firmó hoy el permiso para reconvertir el yacimiento en una concesión no convencional de hidrocarburos.

Informalidad. La tasa de informalidad laboral subió del 41,4% en el último trimestre de 2023 al 42% a fines de 2024. La información la presentó el INDEC con datos de la Encuesta Permanente de Hogares. A fines del año pasado la informalidad fue más alta en las mujeres (43,4%) que en los varones (40,9%). Los jóvenes son la población más afectada: 58,7% para las personas menores de 29 años trabajó en la informalidad, frente al 36,5% del grupo de 30 a 64 años.

Meta. Empezó hoy en Washington un juicio entre la empresa Meta y la Comisión Federal de Comercio, organismo del Gobierno estadounidense. El proceso va a investigar si Meta (en ese momento Facebook) armó un monopolio al comprar Instagram y WhatsApp en 2012 y 2014. Si el tribunal encontrara culpable a la empresa de Mark Zuckerberg, podría obligarla a vender ambas redes sociales.

Por si te lo perdiste, Federico Merke escribe sobre la crisis bélica y humanitaria en Sudán, sobre el triunfo de Noboa y la policrisis desatada por Trump. Valentín Muro escribió una nota que desarma una noticia que dimos acá hace algunos días: No, el lobo gigante no volvió de la extinción.

El vuelo de British Airways que fue de Islas Turcas y Caicos hacia Londres el 23 de julio de 2023 tuvo un catering especial. Por un problema de refrigeración se tuvo que tirar toda la comida a bordo. Cómo el viaje era largo y necesitaban darles de comer a los pasajeros, la tripulación aprovechó una escala en Bahamas, pasó por un KFC y compró todos los baldes de pollo que les pudieran preparar en 30 minutos. Durante el vuelo las azafatas repartieron el pollo de los baldes con pinzas, algunos pasajeros sólo pudieron comer una pata en más de 10 horas de vuelo.

Una página neerlandesa que stremea nidos de pájaros.

¡Hasta mañana!

Milei 1 – Georgieva 1: el partido con el Fondo, sin ganadorA mediados del 2024, la relación entre el FMI y el Gobierno entró en un “punto muerto” por diferencias sobre la política cambiaria y el ritmo de acumulación de reservas internacionales. Esto demoró la aprobación de las revisiones del acuerdo vigente (aspecto inédito en la historia reciente con el FMI). Tras el triunfo de Trump se esperaba un fuerte apoyo político al gobierno de Milei que se traduciría en un nuevo acuerdo a ser anunciado en enero o a más tardar en febrero. El apoyo político existió aunque el acuerdo se dilató. Finalmente, el cambio en el contexto internacional y la fuerte caída en las reservas internacionales de los últimos meses debilitaron la posición negociadora del Gobierno y lo obligaron a aceptar cambios en el régimen cambiario.

El acuerdo alcanzado se encuentra a mitad de camino de las pretensiones de ambos. El gobierno acepta devaluar el tipo de cambio en una magnitud que si bien aún no está definida estimamos llevará el dolar oficial a un valor de entre $1300–1350 con el correr de las semanas a cambio de un primer desembolso superior al esperado (y superior en porcentaje al de otros acuerdos del organismo). Si ocurre esto, el nuevo valor del dólar oficial de entre $1300-$1350 se ubicaría en un valor similar al de fines de marzo de 2024 (ver gráfico 1). Si consideramos el impuesto país, un dólar de $1300–1350 es equivalente al dólar importador de agosto de 2024. Es relevante recordar que durante gran parte del año pasado los importadores pagaban un dólar superior al dólar oficial por este impuesto y los exportadores recibían un valor superior por el dólar blend.

La decisión de terminar con el cepo es otro aspecto destacado de los anuncios del viernes. En el corto plazo, los beneficios potenciales esperados son bajos. Por la crisis internacional, en el 2025, el total de ingresos de dólares del exterior por inversión extranjera directa (IED) difícilmente sea superior a la observada durante el 2024, el año donde la IED fue la más baja de los últimos 15 años. Por otro lado, la salida del cepo tendrá un efecto negativo en la tasa de interés pagada por el sector privado para financiarse en moneda extranjera. En las próximas semanas, debiera observarse un aumento en la tasa de interés en dólares para la emisión de ON en dólares con impacto en el total financiado.

El impacto de corto plazo de la devaluación será un aumento en la inflación y un freno en la actividad. Este último aspecto contribuirá a la sostenibilidad de corto plazo del nuevo esquema cambiario al impactar en el volumen de importaciones y de otros flujos del balance de pagos y además permitirá que se cumplan las metas de acumulación de reservas comprometidas con el FMI en este nuevo acuerdo. En relación al traslado a precios de la devaluación creemos que la baja en la inflación de los últimos meses contribuirá a que el traslado a precios sea menor al de agosto y diciembre de 2023. Para el período abril-junio 2025, esperamos una inflación acumulada del orden del 15%.

En los nuevos lineamientos de política monetaria publicados por el BCRA se introduce un cambio saludable. Se abandona el concepto “criollo” de la “Base Monetaria Amplia” (BMA). ¿Adónde irán a parar los cientos de análisis que tomaban la BMA en serio y hablaban de una cantidad de pesos fija que impediría la suba del dólar? ¿Al mismo lugar donde duermen las ya olvidadas opiniones de quienes acusaban de mandril a todo aquel que alertara sobre las inconsistencias del esquema macro de fines del 2024?

A partir de ahora, el BCRA define metas nominales para el M2 privado e interviene sobre la tasa de interés a través de operaciones de mercado abierto. Dadas las metas y la inflación esperada para el período abril-junio, en las próximas semanas, debiera observarse un aumento de la tasa de interés en pesos. Esto contribuiría al sostenimiento del régimen cambiario y el nuevo valor del dólar de $1300–1350 sin que sea necesaria una venta significativa de reservas del BCRA al menos en el período abril-junio (a esto hay que sumarle la liquidación de la cosecha).

En los próximos meses y ya con el impacto en precios y en actividad definidos, el debate será en relación al resultado electoral y su impacto en las expectativas y la gobernabilidad. Hasta ahora, el gobierno de Milei avanzó en la instrumentación de la mayoría de sus políticas desde la fortaleza política que le otorgaba un nivel de popularidad elevado. ¿Cómo será la dinámica política si los niveles de popularidad del Gobierno disminuyen en un contexto internacional complejo?

En este escenario mundial y local, y en relación a lo económico la pregunta principal será: ¿Un empeoramiento en las encuestas del oficialismo impactará en el volumen de dolarización de portafolio? Atención a esto: en el volumen de dolarización del sector privado de este año se juega el futuro del nuevo esquema.

Finalmente, y saliendo de la mirada enfocada en la coyuntura macro de corto plazo, la noticia de que el país vuelve a aumentar su deuda con el FMI es negativa. No sabemos aún el destino de este endeudamiento que va a depender de la dinámica de los próximos meses y las decisiones que tome el gobierno en el futuro cercano. ¿El país se vuelve a endeudar para sostener un esquema económico que no resuelve ningún problema estructural de la economía argentina o lo hace para financiar una transición hacia un esquema cambiario definitivo que permita recuperar la función de reserva de valor de la moneda nacional y genere un proceso de aumento en la inversión que mejore la deficiente infraestructura económica y social del país y mejore la competitividad y la calidad de vida de las mayorías? La respuesta a esta pregunta suma una dimensión adicional a la del “empate” entre Milei y Kristalina. Si el préstamo no resuelve ningún problema, el resultado deberá reescribirse: “Milei 1 — Kristalina 1 — Argentina 0”. El futuro está abierto aunque la historia reciente no permite ser optimista.

Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, ganó la segunda vuelta a través de su partido, la Acción Democrática Nacional (ADN). Las encuestas anunciaban un resultado más apretado entre Noboa y Luisa González, la mujer heredera del correísmo. Los votantes señalaron otra cosa: darle a Noboa el beneficio de la duda y estirar el plazo de su gestión. El Consejo Nacional Electoral confirmó el triunfo de Noboa, sin embargo González no aceptó su derrota y denunció fraude, además de solicitar el recuento de votos. Siendo que la diferencia fue de casi diez puntos entre Noboa y ella, dudo que su reclamo pueda prosperar.

Mi advertencia rápida: evitar el espejo con la Argentina. Luisa González, de izquierda, se declara evangélica y dice leer la Biblia a diario. Daniel Noboa, el empresario, se refiere en el sitio de ADN al “desarrollo sustentable”, la “interseccionalidad de género”, la “interculturalidad” y los derechos humanos. Y para marearte aún más, te comento que ADN se autopercibe como un “movimiento político de centro izquierda” con “valores democráticos y progresistas que promueve la justicia y el bienestar social”.

Entiendo si Noboa te da otra vibra. La obsesión de su familia, además del dinero, es el poder. Su padre, Álvaro Noboa, se postuló a la presidencia en cinco oportunidades, perdiendo en todas. En enero de 2024, su hijo en la presidencia decretó el estado de conflicto armado en el país, militarizó la seguridad y redujo derechos y libertades, incluyendo falsos positivos y abuso policial en ascenso. También adoptó medidas impopulares, como subir el IVA y reducir subsidios a los combustibles. Y, claro, fue de los pocos líderes de la región que fue invitado a la asunción de Trump, de quien busca fervorosamente el apoyo. Todo esto amerita que pongamos nuestra lupa en él de acá a un tiempo. Por ahora, lo dejamos festejar. Pero antes te recomiendo la lectura de este panorama pre-elecciones de Jordana Timerman.

Hablar de lo que hizo Trump la semana que pasó parece inevitable; pero como también lo hicimos la entrega anterior, está vez iremos al hueso. Me interesa poner el acento en lo que está pasando en Sudán, que no es nada bueno. Más allá, hoy Sonar viene a explorar qué está pasando en el espacio. Y Escritorio te recomienda un texto de muchas voces e ideas súper interesantes.

Es uno de los mayores logros estratégicos de Donald Trump: haber convertido su persona en el centro de gravedad de la conversación política global. No importa si firma un decreto, si lo revoca, si amenaza con invadir un país o simplemente se pelea con Disney, cada gesto suyo acapara titulares, disuelve agendas y agota el ancho de banda informativo de gobiernos, medios y ciudadanos. El precio es que mientras nos obsesionamos con su último capricho, se reconfiguran zonas enteras del planeta sin que lo registremos. Trump es, en el fondo, una distracción de proporciones históricas que al mundo le cuesta muy caro.

En el interminable tit-for-tat entre Estados Unidos y China —aranceles, represalias, controles de exportación, restricciones a inversiones— lo que termina erosionándose, además del comercio, es la previsibilidad. Las reglas del juego ya no existen: se improvisan, se recalculan, se instrumentalizan según el humor político y del mercado del momento. Y en ese escenario, la tarifa más alta no es del 145% sobre China ni de 25% sobre el acero, ni del 10% sobre casi todos los mortales; es la prima de incertidumbre que pagarán todos los actores que dependan de un mínimo de estabilidad para operar.

Hay algo profundamente irónico —y trágico— en la asimetría temporal del orden internacional: su construcción avanza con la paciencia de un contable, paso a paso, tratado a tratado, cumbre tras cumbre. Pero su desintegración opera con la furia de un incendio forestal. Lo que tomó décadas consolidar —normas, instituciones, confianza— puede deshacerse en meses, incluso semanas, bajo la presión combinada de líderes cínicos, crisis acumuladas y una opinión pública fatigada. Es un fenómeno casi geométrico: cada ruptura genera nuevas fracturas, que a su vez aceleran otras más. La arquitectura del orden global se construye con lápiz, pero se derrumba con dinamita.

A este derrumbe muchos lo denominan policrisis, que no significa la coincidencia de múltiples crisis, sino su interacción sinérgica: una especie de efecto compuesto de la desgracia. Climática, geopolítica, tecnológica, democrática… cada crisis no solo agrava a las otras, sino que desordena los mecanismos que antes servían para resolverlas. En tiempos normales, una recesión se combate con política fiscal; un conflicto, con diplomacia; una pandemia, con sistemas de salud robustos. Pero en la policrisis, los remedios chocan entre sí, y el sistema responde como un paciente agotado por demasiadas enfermedades al mismo tiempo. Es un derrumbe que no sigue una línea recta, sino una espiral descendente. Y nadie sabe dónde está el fondo.

Cierto, no romanticemos lo que teníamos antes. La nostalgia de muchos líderes por el orden liberal internacional suele pecar de selectiva. Fue, en el mejor de los casos, un proyecto inconcluso, más predicado que practicado, cuya arquitectura sirvió tanto para extender la cooperación como para consolidar jerarquías. Era un orden con zonas francas para la hipocresía: intervención en nombre de los derechos humanos cuando convenía, no intervención cuando no. Multilateralismo para los discursos, bilateralismo para las concesiones. Y si bien ofreció estabilidad y prosperidad a muchos, también dejó fuera a grandes segmentos del sur global. No estamos perdiendo un paraíso, sino un marco funcional con profundas grietas. Pero como suele ocurrir, es solo al borde del colapso que empezamos a echarlo de menos.

La guerra civil en Sudán es una de las tantas cosas que estamos dejando de lado por culpa del Donald, el transaccional. Para Naciones Unidas, estamos ante “una crisis humanitaria de proporciones industriales”, pero a Trump no le mueve un pelo.

Sudán es un país de 46 millones de habitantes, de mayoría musulmana, con un ingreso anual promedio de 750 dólares. No solamente es de los países más pobres del planeta: la guerra hizo descender la recaudación fiscal un 80%; cerca de la mitad de la población atraviesa una crisis alimentaria y 13 millones dejaron sus hogares.

A dos años del inicio de la guerra civil, el país se encuentra al borde de la fragmentación, y el conflicto amenaza con desbordar a toda la región. El momento decisivo llegó en marzo de 2025, cuando el ejército sudanés logró recuperar el control de Jartum, la capital, que desde el inicio de la guerra había estado bajo dominio de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una poderosa milicia paramilitar.

La reconquista de la ciudad no fue sólo simbólica: representó una victoria estratégica que consolidó el poder del ejército en el corazón político y administrativo del país. Pero en lugar de abrir la puerta a negociaciones de paz, este avance pareció reforzar la convicción de ambas partes de que la guerra puede ganarse en el campo de batalla. El ejército quiere aprovechar su impulso para desmantelar a la RSF de una vez por todas, mientras que la RSF apuesta por expandir la guerra a nuevas zonas, construir alianzas con otros grupos armados —como el SPLM-North— y seguir recibiendo apoyo externo.

Porque si algo define a esta guerra, más allá de su violencia, es el peso del juego regional. El ejército cuenta con el respaldo político y militar de Egipto y Arabia Saudita, mientras que la RSF recibe armas, dinero y legitimidad por parte de Emiratos Árabes Unidos, que lo niega. En paralelo, Chad juega un papel ambivalente —acusado de facilitar rutas de armas para la RSF— y Sudán del Sur, inestable por cuenta propia, corre riesgo de quedar arrastrado a un conflicto que se extiende cada vez más a lo largo de la frontera común. Lo que está en juego ya no es solo el control del Estado sudanés: es la posibilidad de que todo el noreste africano quede atrapado en una dinámica de guerras subsidiarias, al estilo de Siria o Libia, pero en un corredor aún más frágil y estratégico por su acceso al Mar Rojo.

En el plano interno, el panorama es igual de sombrío. Con medio país enfrentando inseguridad alimentaria aguda y millones desplazados, la guerra ha dinamitado lo poco que quedaba del proceso de transición pos-Bashir. La militarización de la sociedad se acelera. El ejército ha comenzado a armar milicias locales para combatir a la RSF en Darfur y Kordofán, una táctica que podría volverse en su contra, generando caos e ingobernabilidad en el este del país. Por su parte, la RSF, tras perder Jartum, intenta reposicionarse con ofensivas en el sur y el norte, con apoyo de nuevos aliados insurgentes. El país se descompone en múltiples conflictos superpuestos, con el riesgo creciente de que las partes formen gobiernos rivales y Sudán se encamine hacia una partición de facto.

La posibilidad de negociaciones existe, pero requiere presión internacional coordinada. Egipto y Arabia Saudita tienen influencia directa sobre el general Burhan, y podrían usar la victoria en Jartum como punto de partida para exigir una salida política. Emiratos debería hacer lo propio con la RSF. Las condiciones para un acuerdo duradero —un alto el fuego, una mediación creíble, un compromiso regional para desescalar— son difíciles pero no imposibles. El problema es que, por ahora, cada actor externo sigue jugando su propio juego.

Occidente también tiene un rol que aún no ha asumido. El gobierno de Trump mostró poco interés en Sudán, pero su cercanía con Riad, El Cairo y Abu Dabi le otorga margen de maniobra si decide actuar. La Unión Europea, el Reino Unido, Noruega y Suiza organizan conferencias, promueven ayuda humanitaria, pero sin una estrategia diplomática común y sostenida, su influencia será marginal. El martes, 15 de abril, Londres albergará una conferencia en el segundo aniversario del conflicto. Puede ser una oportunidad para reposicionar a Europa en la agenda de paz, pero solo si se abandona la tibieza.

El tiempo corre en contra. Cada día que pasa sin negociación real es un paso más hacia la fragmentación de Sudán y la desestabilización de su vecindario. La pregunta no es si esta guerra afectará a otros países: es cuántos y por cuánto tiempo.

Por mucho tiempo, el espacio fue el escenario de la épica nacional: cohetes soviéticos, astronautas norteamericanos, el espíritu de Kennedy, el ingenio del MIT. Ahora, es más bien una carrera entre Jeff Bezos y Elon Musk, con Richard Branson jugando al excéntrico de ocasión. La NASA ya no compite contra la URSS, sino que terceriza la hazaña a contratistas que también venden internet satelital o viajes suborbitales a magnates aburridos. El espacio se privatizó. Y no hubo referéndum.

SpaceX lanza satélites a ritmo industrial —más de 7.000 en órbita— mientras Amazon, a través de Kuiper, planea poner 3.000 más para que uno pueda ver The Boys desde una aldea remota en Mongolia. Todo esto suena a inclusión digital, hasta que se considera que cada lanzamiento mete más chatarra en la órbita baja, que ya se parece a la autopista Panamericana en hora pico.

Y ahí es donde el progreso se topa con su sombra. La órbita terrestre baja se ha convertido en una ilustración perfecta de lo que ocurre cuando los incentivos individuales destruyen un bien colectivo. Es el típico problema de los comunes, pero a lo Musk: futurista, glamoroso y miope.

Cada actor —estatal o privado— tiene razones perfectamente racionales para lanzar su satélite ahora, cuanto antes, y cuantos más mejor. Los gobiernos quieren vigilancia, defensa y prestigio. Las empresas buscan cobertura global y, por qué no, algún contrato con una aerolínea o una agencia de espionaje. Nadie quiere quedarse fuera de una economía orbital que promete rendimientos tan altos como el precio del oxígeno en Marte. Entonces todos corren, todos lanzan, todos ocupan. Y, como siempre en estos casos, nadie limpia.

El resultado es que la órbita baja, ese espacio que alguna vez fue exclusivo de superpotencias con cohetes del tamaño de rascacielos, se está llenando de microobjetos, mini satélites y mega problemas. Se estima que hay más de un millón de fragmentos de desechos mayores a un centímetro. Un centímetro puede no parecer mucho, hasta que se mueve a 28.000 km/h. A esa velocidad, un tornillo olvidado puede partir un satélite como si fuera una cáscara de huevo.

Los datos son elocuentes: desde 2018, los satélites en órbita baja se duplicaron. Entre 2019 y 2023, los lanzamientos espaciales se cuadruplicaron. SpaceX, responsable del 60% de los satélites actuales, informó que cada uno de sus aparatos Starlink realizó en promedio 14 maniobras de evasión en apenas seis meses. La Estación Espacial Internacional tuvo que cancelar caminatas espaciales y refugiar a sus astronautas. Lo que antes era rareza, hoy es protocolo.

Y no es solo basura: es basura con historia. En 2007, China probó un misil antisatélite destruyendo uno de los suyos, generando 3.000 fragmentos. En 2009, un satélite ruso inactivo chocó con uno de Iridium, creando 2.000 más. En 2021, Rusia volvió al juego con otra prueba. Si el espacio fuera un parque, ya estaría clausurado por seguridad.

Y sin embargo, seguimos lanzando. Porque el costo de no lanzar —quedarse atrás en la carrera tecnológica, económica y militar— es percibido como mayor que el riesgo de saturar la órbita. Es el clásico dilema: si todos ejercen su derecho, todos pierden su beneficio. Nadie quiere ser el primero en autorregularse. Nadie quiere pagar por un sistema de tránsito orbital si puede jugar gratis. Nadie quiere limpiar el patio si puede seguir tirando basura al jardín del otro.

Lo irónico —y trágico— es que este escenario estaba anunciado desde hace décadas. La tragedia de los comunes fue formulada en contextos mucho más terrenales: pasturas, pesquerías, aire limpio. Pero la lógica no cambia cuando se eleva a 500 kilómetros de altura. El espacio no es infinito, al menos no el espacio útil. Y menos aún cuando uno quiere evitar colisiones con la precisión de un cirujano mientras comparte la órbita con miles de objetos que no responden a un joystick.

Mientras tanto, el negocio es tan rentable como riesgoso. Starlink podría alcanzar 8 millones de suscriptores para fines de 2025. Quilty Space estima ingresos de 12 mil millones de dólares. Aerolíneas, fuerzas armadas y agencias de inteligencia son clientes frecuentes. Amazon, como siempre, promete bundlear internet satelital con Prime. “Mire The Rings of Power desde la estratósfera”.

Y Musk, claro, sueña con Marte. Su ideal: enviar una misión no tripulada en 2026. (Vivir en Marte: el sueño y la pesadilla de la odisea conquistadora de Elon Musk, escribió Valentín Muro en #RecetaParaElDesastre, el news de ciencia y tecnología de Cenital). Mientras tanto, aquí en la Tierra, gobiernos como el de Ontario cancelan contratos con Starlink en represalia por las tarifas de Trump, e Italia se pregunta por qué debería pagar 1.700 millones de dólares a una empresa que opera como brazo comercial de una potencia que le impone aranceles.

El problema no es técnico. Es político. Las soluciones existen: gestión del tráfico espacial, acuerdos multilaterales, cuotas, incentivos para el reciclaje orbital. Pero todos están demasiado ocupados lanzando la próxima constelación para detenerse a pensar en reglas. ¿Por qué ceder espacio hoy si puedo ocuparlo y forzar a los demás a adaptarse a mis términos mañana?

Así funciona el egoísmo racional. Así se destruye un recurso común. Así se construye, en nombre del progreso, una catástrofe perfectamente previsible. La tragedia de los comunes ya no es una parábola pastoral. Es un thriller geopolítico en órbita. Y está en marcha.

El orden liberal internacional, ese sistema de reglas y pretensiones normativas nacido al calor del siglo XX estadounidense, se está deshilachando. Es lo que decimos todos. Y sin embargo, lo más fascinante del momento no es tanto su declive, sino la ausencia de un reemplazo coherente. Si el mundo está dejando atrás una arquitectura institucional liderada por Occidente, ¿qué está construyendo en su lugar?

El informe de Chatham House, Competing Visions of International Order (marzo 2025), ofrece una respuesta tentativa reuniendo las voces de excelentes expertos y expertas sobre las estrategias de Estados Unidos, China, Rusia, India, Brasil, Alemania, Francia, Turquía, Arabia Saudita, Indonesia, Irán y Japón.

Lo que presenta no es una pugna entre un viejo orden y uno nuevo, sino una dispersión de perspectivas nacionales, cada una ajustada a su historia, ambiciones y grado de resentimiento estratégico.

Estados Unidos quiere reformular el orden a su medida, China quiere rediseñarlo a lo largo de líneas más westfalianas; India busca aprovechar la policrisis para ganar centralidad sin levantar demasiado polvo. Rusia, en cambio, parece empeñada en destruir sin construir. Brasil quiere más voz sin más responsabilidades. Arabia Saudita se mueve con un pragmatismo que haría sonrojar a Talleyrand. El juego de Irán es la resistencia. El de Indonesia, la autonomía y el no-alineamiento. Y el de Japón un orden con menos principios y más pragmatismo.

No hay, entonces, un proyecto alternativo con vocación universal. Lo que hay es una competencia de narrativas, de geometrías variables, de equilibrios inestables. El resultado es un sistema internacional que ya no gira en torno a un centro ni se organiza en bloques. “Hoy Estados Unidos aparece cada vez más solo”, señala Leslie Vinjamuri, su editora. El juego de hoy se parece más a una no-conversación en donde cada actor escribe su propio reglamento y lo impone donde puede. Esta fragmentación normativa, esta colisión de expectativas y principios, es lo que convierte al mundo actual en un espacio radicalmente más difícil de gobernar.

Lo que hace valioso al informe no es solo su diagnóstico, sino la posibilidad que brinda de comparar visiones y políticas exteriores tan diversas. De mirar cómo cada país —no solo las grandes potencias— interpreta este interregno. Porque en el fondo, la geopolítica no es solo una lucha de poder, sino una disputa por el sentido del orden. Y hoy, como nunca antes en décadas, ese sentido está en disputa.

Hoy se levanta el cepo y llega a la Argentina un alto funcionario de economía de Estados Unidos. Hay acuerdo con el Fondo. Aceleró la inflación. Elecciones en Santa Fe y Formosa. Ballotage en Ecuador. Apagan Time Square por unos meses.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en conferencia el viernes que desde hoy ya no habrá cepo cambiario para individuos (podríamos llamarle, en rigor, “flexibilización del cepo” porque las empresas no tendrán libre disponibilidad). Luego, por cadena nacional, acompañado del gabinete, el presidente reafirmó los cambios.

Los anuncios, a los que llamó “fase 3” del programa económico, además incluyeron:

Para entender un poco más estos anuncios, anoche Iván habló en #OnTheRecord con el economista Emmanuel Álvarez Agis.

Hoy, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, viaja a Buenos Aires para mantener encuentros en Casa Rosada. ¿Habrá ayuda directa? El viernes el Banco Central volvió a vender divisas. Falta entender, también, cómo influye el escándalo financiero internacional a partir de la guerra de aranceles. Atenti a lo que cuenta Pablo Ibáñez.

Después del discurso de Caputo y antes de la cadena nacional del presidente, el Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con la Argentina. El documento que lo confirma indica que el primer desembolso será de 12 mil millones de pesos y la primera revisión será en junio. A diferencia del discurso de Caputo, que fue en tono celebratorio, el anuncio oficial de Javier Milei fue sobrio.

En el discurso, lleno de conceptos técnicos sobre el programa económico, dijo que, si se agregan acuerdos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y un REPO (Repurchase Agreement) del Banco Central, en mayo habrá 32 mil millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de forma inmediata.

Según Milei, “luego de un duro primer año de trabajo, podemos dar por concluido el proceso de saneamiento macroeconómico argentino, habiendo traído orden a estos tres pilares fundamentales: orden fiscal, orden cambiario y orden monetario”. Aseguró que “esta vez sí es diferente” y llamó a la oposición a apoyar.

En la misma jornada supimos el dato de inflación de marzo: los precios al consumidor aumentaron 3,7% respecto de febrero, muy por encima del 2,4% del mes anterior, y 55,9% interanual, según INDEC.

Acumularon un alza de 8,6% en el primer trimestre del año. Los rubros que estuvieron muy por encima fueron Educación (21,6%) y Alimentos (5,9%). Un hogar de cuatro integrantes necesitó en marzo 1.100.266,99 de pesos para superar el umbral de pobreza: 4% más que el mes previo y 42,3% interanual.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, se impuso con una amplia diferencia en las elecciones provinciales: el frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe fue el más elegido para convencionales constituyentes. El segundo puesto quedó para Juan Monteverde, uno de los candidatos del peronismo, y Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, terminó tercero, en el debut de Karina Milei como armadora nacional.

La buena para el Gobierno: el libertario Juan Pedro Aleart fue el candidato más votado para la convencional departamental de Rosario. El Gobierno provincial avisó que hoy hay clases con normalidad.

También se celebraron las elecciones en la ciudad de Clorinda, Formosa, donde el candidato peronista Ariel Caniza resultó electo como intendente para completar el mandato del fallecido Manuel Celauro.

El actual mandatario y candidato de la derecha a la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa, ganó el ballotage. Le sacó a la aspirante izquierdista, Luisa González, una ventaja de casi 12 puntos con más del 85% escrutado.

Los colegios electorales cerraron a las cinco de la tarde, tras una segunda vuelta que transcurrió sin grandes incidentes. No te pierdas el panorama que escribió Jordana Timerman.

Para reducir el consumo energético y darle un «respiro» al planeta, el icónico centro neoyorquino, Times Square, apagará por seis meses sus icónicas luces LED de publicidades, encendidas por décadas.

Será desde esta noche, al comenzar el 15 de abril, y se informó que también se busca disminuir la contaminación lumínica y evaluar el impacto en la salud mental y física de residentes y turistas.

Otra de consumo pero al revés: Donald Trump firmó una orden para eliminar la restricción en la presión de agua de las duchas.

Ahora que todos están hablando de Whitney Houston (?) quería avisarte que El Guardaespaldas está en Amazon Prime y en Max, y que es un peliculón. Y que tenés que darle play a este temazo para empezar el día en un delorean a los 90.

Lo grave no es perder: claves para entender lo que dejó la elección de Santa FeNicolás Mayoraz, diputado y candidato libertario, retuvo el voto de apenas uno de los cuatro santafesinos que tienen buena imagen de Javier Milei. La foto no desentona con la experiencia de 2023, año en que todos los experimentos provinciales ligados al ahora mandatario fueron un fracaso casi absoluto. El primer turno electoral del 2025, la elección de convencionales para reformar la Constitución de Santa Fe, extremó esa tendencia.

“Un papelón”, se quejaron en la cima del gobierno. La estrategia electoral la define Karina Milei y la ejecuta –¿o es al revés?– Eduardo “Lule” Menem. Cuando Maximiliano Pullaro puso la fecha para la elección, Casa Rosada evaluó tres escenarios frente a una votación que, de arranque, asumieron como una derrota: “objetar” la convocatoria y en protesta no presentar lista; armar un frente con el PRO, radicales con peluca y Amalia Granata; o ir solos con la marca LLA.

Guardiana de la pureza, Karina impuso la tercera opción, quizá convencida de que la buena imagen de su hermano –que según Doxa Data, en marzo fue de 53,9%– era un abracadabra electoral. La lista de LLA quedó tercera, con 14,10% de los votos. “Lule prometió 25 puntos”, reprochó un operador que identificó culpables: “Un capricho de los Menem”, amplió el dirigente en un esfuerzo, a simple vista poco eficaz, para no explicitar las tensiones en el Triángulo de Hierro respecto a la estrategia libertaria para la temporada electoral que arrancó en Santa Fe.

Casi 1.000 kilómetros al norte, con otro clima y otro contexto, los Karinos podrían encontrar un contraargumento para cuestionar la utilidad de armar frentes opositores: en Clorinda, Formosa, la LLA, la UCR y el PRO se juntaron en un mega bloque, con distintos sublemas, para enfrentar al PJ de Gildo Insfrán. El peronismo ganó con el 83,2% de los votos, y la unidad opositora se quedó con apenas el 16.8%. El sábado, Cristina Kirchner llamó al senador José Mayans, que vive en Clorinda, para consultarlo sobre cómo venía la elección.

-Acá, Cristina, logramos la unidad.

-¿Ah sí?

-Sí, sí… todos se juntaron contra nosotros.

La tesis sobre si los resultados provinciales anticipan algo sobre las elecciones nacionales permite interpretaciones. Es cierto que los papelones de las listas mileístas en las elecciones para gobernador en 2023 no anticiparon la victoria de Milei en las PASO presidenciales de agosto. Sin embargo, las numerosas derrotas del PJ en las provincias –perdió el gobierno en Santa Fe, San Juan, Santa Cruz y, entre otras, Chaco– anticiparon el derrumbe electoral de UxP, que quedó tercero en las primarias.

En LLA invocan el 2023 para desdramatizar el “papelón” de Santa Fe y darle solo el carácter de “error no forzado”, pero hay que considerar que el contexto cambió. Ahora, Milei es presidente de la Nación y este año enfrentará trece elecciones provinciales — dos de ellas para elegir gobernador, con fecha propia — y una nacional, para repartir diputados y senadores, donde su apellido, salvo que Karina se sacrifique en una candidatura ripiosa, no estará en la boleta. El sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que magnifica la incidencia del candidato sobre el partido y el aparato, agudiza el riesgo de que a Milei le cueste transferir –como ocurrió con Mayoraz– votos a sus candidatos.

En Santa Fe hubo un caso testigo de cómo el candidato pesa más que la marca. Juan Pedro Aleart, periodista que entró al ecosistema de LLA de la mano de Patricia Bullrich, ganó la elección de constituyentes departamentales en Rosario con el doble de votos que Mayoraz, el postulante de LLA para la lista provincial. Rosario es la ciudad donde Milei mide peor y en la que se registró la baja de la violencia narco, elementos que deberían haber convertido en votos tanto Pullaro como Milei. Pareció primar la visibilidad del periodista Aleart, porque el candidato del gobernador salió segundo.

El sistema santafesino de boletas únicas — que, además, está separado por cargo, lo que funciona como una “invitación” al corte — puede servir, no solo para los libertarios sino para todos, como anticipo de cómo podría impactar la BUP en las nacionales del 26 de octubre.

Maximiliano Pullaro, gobernador y primer candidato de Unidos — el frente que reunió a la UCR, al sector del PRO vinculado a Mauricio Macri y al socialismo — participó del festejo, al que Macri se sumó por videollamada tras un contacto que coordinó la vicegobernadora, Gisela Scaglia. El mandatario provincial le sacó más de 20 puntos al segundo, pero perdió casi 20 puntos en relación a la elección del 2023 en la que fue electo gobernador, cuando logró el 55,7% de los apoyos, y algo más de un millón de votos. Este domingo, Pullaro consiguió 485 mil votos. Es decir, medio millón menos. Sin embargo, en lo que más le importa, el radical logró 33 constituyentes sobre un total de 69, por lo que queda muy cerca –mediante acuerdos con sectores predispuestos– de obtener la mayoría.

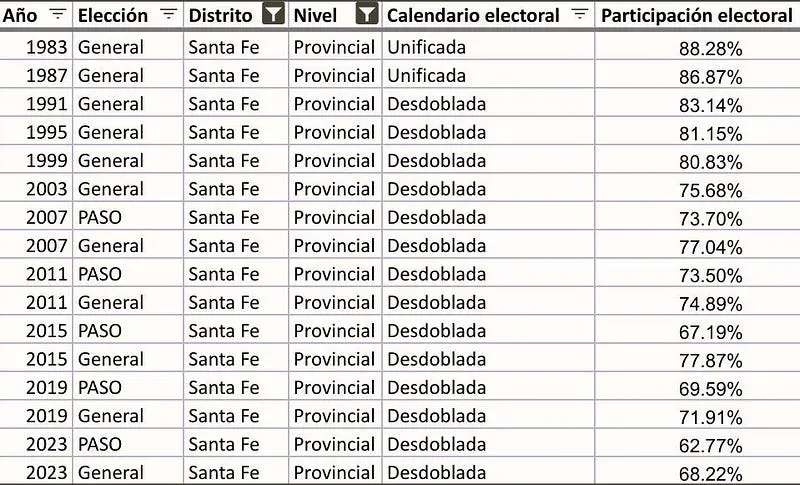

El volumen de votos se explica a partir de otro dato concreto de la votación santafesina: la asistencia apenas superó el 55%. Sobre 2,8 millones de electores, fueron a votar algo más de 1,5. Es el índice de concurrencia más bajo en una elección en Santa Fe desde el retorno de la democracia, según un detalle que publicó Facundo Cruz, a partir de un registro del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD).

La elección a convencionales constituyentes de Santa Fe, reforma histórica por donde se la mire, no despertó entusiasmo ciudadano. 13 puntos menos de participación que la última elección general a gobernador (2023) y 7 menos que la más baja desde 1983 a la fecha (PASO 2023). https://t.co/Mz5PsLKn0m pic.twitter.com/VMUUVKMenP

— Facu Cruz (@facucruz) April 14, 2025

Puede ser injusto señalar solo a un actor, pero el sector de Pullaro –por la responsabilidad institucional del gobierno– pareció apostar tácticamente a una elección con escasa visibilidad. Al margen — sobre todo si se asume que Milei es producto de la “antipolítica” — , en las elecciones de 2025, además de ganadores y perdedores, habrá otros datos estructurales para mirar: la concurrencia y el voto “anti todo”, que expresan el blanco y los anulados. En Santa Fe, este domingo, el voto en blanco rozó los 5 puntos y los anulados llegaron al 4,5%.

La elección de Granata, que quedó cuarta, muy cerca de Mayoraz, valida el planteo retroactivo del sector referido a Santiago Caputo, que sostiene que un frente de LLA con aliados podría haber sido un negocio mucho más rentable. Con una matemática lineal, una alianza libertaria con la líder de Somos Vida le habría garantizado a la Casa Rosada el segundo lugar y cerca del 30% de los votos. Si bien se sabe que la suma de votos no es aritmética, este análisis sirve para evaluar la estrategia: es obvio que hubo votos mileístas que fueron a Granata, como podría ocurrir con votos mileístas que en CABA vayan a Ramiro Marra.

El caso de Santa Fe podría ser un factor que obligue al gobierno a revisar su Biblia de acuerdos electorales. En CABA, LLA no pactó con el PRO y expulsó a Marra, mientras que en otras provincias que votan en mayo, salvo Chaco, aplicó la regla karinista de ir solos, con la marca LLA. Pueden venir una seguidilla de derrotas, como en Santa Fe, que, por acumulación, terminen forzando a Karina a revisar su hoja de ruta.

La constituyente de Santa Fe operó, en otros frentes, como una PASO, porque midió el músculo de candidatos de un mismo ecosistema. Ocurrió con el peronismo, que fue con tres ofertas distintas. Juan Monteverde salió claramente fortalecido de la disputa: quedó segundo, relegó a LLA y superó por mucho a Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman, las otras ofertas peronistas. La sumatoria de los peronismos llegó al 26% de los votos, un valor lejano de un caudal que lo haga competitivo para una elección provincial.

Prolífico en la presencia de figuras ajenas a la política, como “Lole” Reutemann y Miguel Del Sel, en la constituyente debutó como candidata Alejandra “Locomotora” Oliveras, excampeona mundial de boxeo, y sacó casi 6% de los votos, superando por caso al FIT. Aunque el resultado no sea una sorpresa, la sentencia del veterano dirigente santafesino, José María “Tati” Vernet, resuena más que nunca: “Lo grave no es perder, el problema es la cara de boludo que te queda…”. Y tras lo ocurrido el domingo, esa reflexión se aplica, sin dudas, a más de uno.

I. Tiende a usarse la miopía como metáfora de la cortedad de entendederas de alguien, de sus limitaciones para analizar algo o pensar algo. Sin embargo, creo que es exactamente al revés: la miopía posibilita mirar las cosas de cerca, enfocar los detalles y desenfocar un poco el fondo. Porque a veces hay que hacer foco en las minuciosidades, no en detrimento de la vista general, sino para que esa vista sea igualmente precisa. Se trata, también y sobre todo, de que el bosque no tape el árbol. Nuestra vida cotidiana está sin dudas afectada por la vista ampliada, por el bosque; pero no lo está menos, y hasta diría que lo está bastante más, por el árbol. Una política de Estado nos puede arruinar el día, o incluso la vida; un gobierno nos puede mantener malhumorados, angustiados, hartos. Pero lo podemos pensar al revés: incluso estando a gusto con un gobierno, incluso estando alguien tranquilo con cómo está un país o un mundo, un día puede verse arruinado o malhumorado por algo del pequeño lazo con los otros. Y todavía algo peor: podemos estar malhumorados, hartos, angustiados por el contexto, y los maltratos o destratos de la vida cotidiana nos arruinan aún más. ¡Aún más! Los microlazos cotidianos con nuestros mundos, con el mundo, resultan finalmente lo que va haciendo de nuestros días, días más o menos lindos, más o menos transitables, más o menos hostiles, más o menos amorosos.

II. Ya casi nadie está afuera de la vertiginosidad, velocidad y estridencia de este nuevo mundo. Cada vez hay que hacer más esfuerzos para poder sustraerse de la lógica infernal del tecnocapital. Cada vez es más trabajoso mantener un pie un poco afuera para no ser comidos enteros por la voracidad de la hiperconectividad y la hiperproductividad. Y no me refiero solamente a si usamos o no usamos redes sociales, me refiero a que esa voracidad es una manera del mundo en la que estamos todos metidos. Esa voracidad es la del mundo, sí. Pero somos parte de ese mundo y también somos responsables de nuestras propias voracidades. No somos almas bellas en este presente que nos toca. ¿Cómo cerrarle un poco la boca a esa bestia que pretende devorarnos día a día? ¿Qué hacer para no prender la topadora que se lleva puesto a todo aquel que aparezca en el camino? Nuestros cansancios actuales están hechos de muchas cosas, y por supuesto que la precarización laboral es una de las más importantes. Pero creo que hay una capa densa de cansancio hecha de esa boca hambrienta que a veces podemos ser nosotros mismos y, a veces, son los otros. Y es que el lazo con los otros también está precarizado. El infierno son los otros, diría Sartre; Vorágine infernal, diría Botticelli.

III. Muchos autores se están ocupando de la epidemia de soledad que brotó en el mundo, de unos años a esta parte. Pareciera ser una soledad novedosa en la medida en que coincide con los tiempos de la hiperconectividad. Quizás más que soledad habría que decir aislamiento, porque si no, la soledad se lleva la mala prensa y sabemos que hay varias soledades, algunas están hoy en falta. Sentirse solo con otros no es lo mismo que estar solo con otros. En inglés existen dos palabras para nombrar esos matices: solitude y loneliness. Dos palabras, una distinción necesaria para poder pensar que no todas las soledades se padecen. La paradoja de esta situación actual, la de la hiperconectividad, es que estamos conectados, pero no estamos con otros, aunque también, y sobre todo, esto: porque estamos conectados nunca estamos solos. ¿De qué manera esta hiperconectividad afecta la percepción de los otros? No ya si los percibimos de tal o cual forma, sino que, directa y drásticamente, no los percibimos.

IV. ¿Cómo es que, muchas veces, no se advierte que del otro lado no hay un humano? En las mutaciones del mundo que se están produciendo me interesa pensar la forma en la que se pierde la noción de que, del otro lado –del teléfono, de la computadora, de la puerta, de la ventana– hay otro ¡otro ser humano! Porque en la forma en la que se vienen dando ciertos lazos es notable la deshumanización. A la deshumanización de las guerras del mundo, ahora se suma la deshumanización de las guerras cotidianas con los otros. Por guerra cotidiana no me estoy refiriendo ahora a que “la gente” en la calle está nerviosa y agresiva, no. Me refiero a cómo algunas escenas están desencajadas, desquiciadas, desubicadas, “desordenadas” –diría mi amiga Florencia–.