Elecciones en Cataluña: ¿cachetazo al independentismo?

El candidato más votado de las elecciones en Cataluña, Salvador Illa, negocia la conformación de un gobierno tripartito de izquierdas, lejos de las posturas separatistas a las que supo aspirar la presidencia de la Generalitat.

Las elecciones para renovar la Generalitat de Catalunya marcan, tal vez, un fin de ciclo político: el que se abrió en el 2012 con el objetivo de alcanzar la autodeterminación y la independencia de Cataluña respecto del resto de España. Fue el Procés. No diría que es el fin de una idea o de una cosmovisión regional de una comunidad específica. Eso puede volver a activarse, pero hay algo que dejan en claro las elecciones del 12 de mayo pasado, y es que los catalanes ya no quieren seguir por el camino de la tensión institucional.

Salvador Illa, el candidato del PSC más votado, que obtuvo el 27,96% de los votos (21,51% sacó JUNTS, 13% ERC, 10% el PP y lejos quedaron VOX y COMUNS), dijo que la nueva etapa que se abre “será para todos los catalanes, piensen lo que piensen, hablen la lengua que hablen y vengan de donde vengan”.

Lo que viene ahora es la negociación.

Historia corta de la autonomía catalana

Voy un poco para atrás. España es un estado unitario, pero con una fuerte impronta regionalizada. Es por esta condición conocido como un estado autonómico. En tanto tal, la Corona española le reconoce a determinadas comunidades con características culturales y sociales singulares un conjunto de potestades propias. En términos políticos, les reconoce derpo. Eso les brinda la posibilidad de tomar algunas decisiones propias, siempre y cuando respeten la unidad del Reino y a sus autoridades. Esta transferencia de competencias se realiza por medio de una negociación donde, de un lado, se sientan las autoridades autonómicas y, del otro lado, la Corona. Acuerdan y se firma lo que se conoce como estatuto autonómico, que puede ser revisado, ampliado y/o limitado a pedido de las partes cada vez que se den las condiciones para que se sienten. Un contrato de poder entre caballeros que da poder a caballeros.

En Cenital nos importa que entiendas. Por eso nos propusimos contar de manera sencilla una realidad compleja. Si te gusta lo que hacemos, ayudanos a seguir. Sumate a nuestro círculo de Mejores amigos.

Esta transferencia del Estado central al regional tiene forma institucional en la autonomía propia: cada comunidad autónoma (CC.AA.) puede elegir a los representantes de sus órganos de gobierno. Esto fue un giro político central en España a partir de la caída de Francisco Franco. Con la promulgación de la Constitución española de 1978 se cambió de modelo para pasar de un centralismo duro, férreo y represor, a uno que reconocía la diversidad de identidades a partir de la cual se había construido históricamente el país. A partir de entonces, iban a contar con capacidad decisora.

A la hora de diseñarlas, los españoles a cargo del nuevo esquema institucional incorporaron las provincias, unidades políticas que son preexistentes a las CC.AA. No las eliminaron, sino que se complementaron. Quienes escribieron las nuevas reglas del ordenamiento institucional español inventaron un nuevo nivel político, y lo metieron entre el nacional (la Corona) y el provincial (las diputaciones). Acá es justo donde entra Cataluña. La región estuvo en la primera tanda de reconocimiento político junto a otras 15 comunidades y una comunidad foral (Navarra). Cataluña, además, fue junto a otras tres nuevas entidades regionales las únicas que refrendaron por plebiscito la construcción de su propia comunidad. Esta forma de legitimar la construcción de autonomía es algo que marcará todo el proceso, con tensiones, marchas y contramarchas.

Este antecedente electoral, sin embargo, no es el único que da fuerza a una identidad nacional catalana. Hay dos experiencias muy importantes que, aunque parezca a propósito, fueron interrumpidas por golpes militares que pregonaban un espíritu centralista muy fuerte. La primera fue en 1913, cuando se formó la Mancomunidad de Cataluña con el objetivo de agrupar a las cuatro diputaciones de la región en una institución de gobierno unificada. Fue impulsada por Enric Prat de la Riba, dirigente catalanista de la Liga Regionalista. En 1925 fue disuelta por la dictadura de Primo de Rivera. La segunda se dio en 1932, durante la Segunda República Española, con la sanción del Estatuto de autonomía de Cataluña. Un año antes había nacido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido autonomista de izquierda que, con el empuje de Francesc Macià, ganó las elecciones de 1932 e impulsó el estatuto autonómico. El cual, claro, duró hasta que Franco llegó al poder en Madrid.

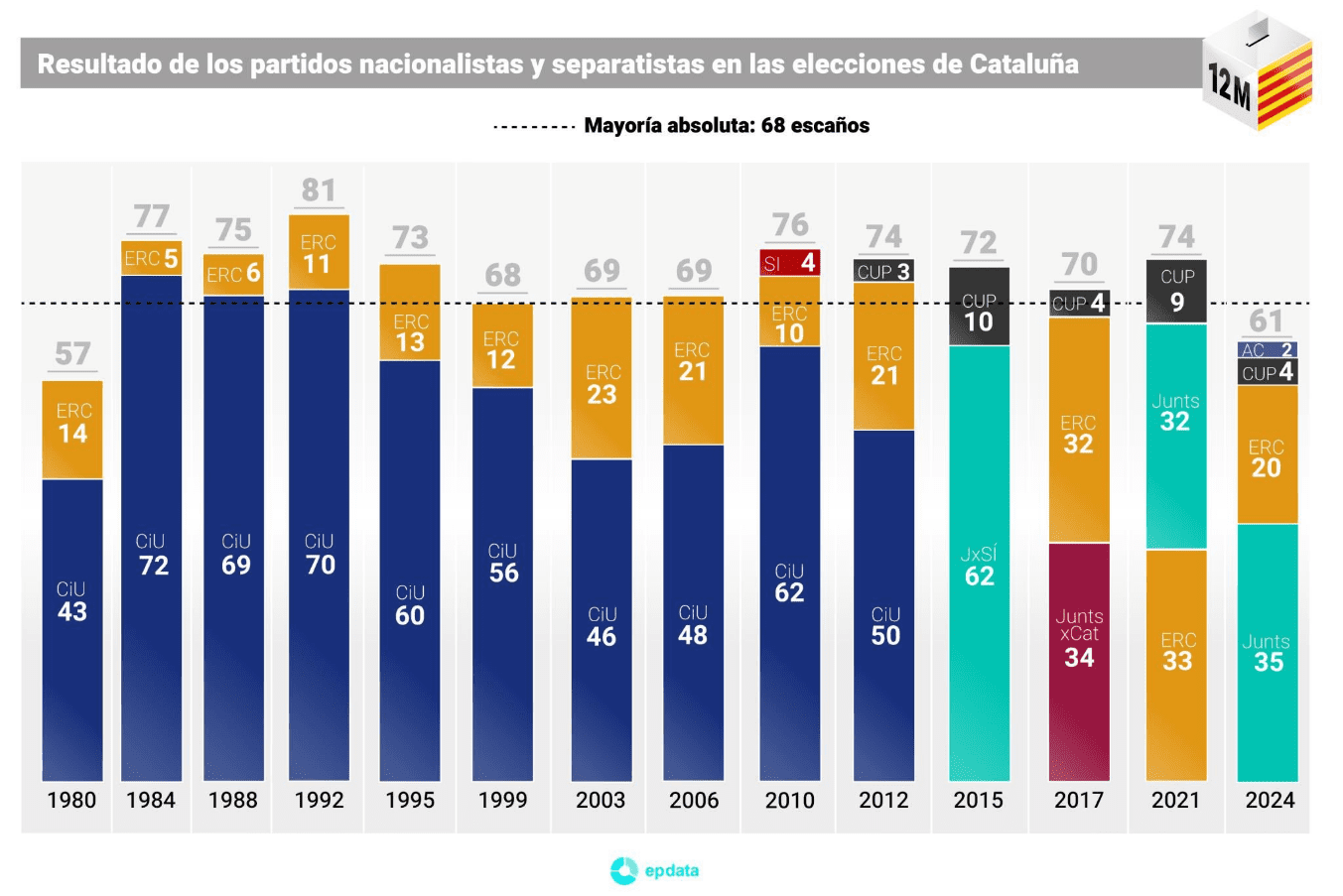

Ambos hitos históricos sirvieron para que, con la transición a la democracia a fines de la década del ’70, se construyera una base sólida para activar ideas, valores y cosmovisiones que venían marcando generaciones que habitaron las cuatro provincias catalanas. Transferido el poder con los pactos autonómicos de 1980, llegó el momento de hacer pesar la identidad. Algo que bien puede verse en el desarrollo de las elecciones en la región. Cataluña celebró un total de 14 elecciones desde 1980 hasta la fecha. En las primeras 6, de 1980 a 1999 inclusive, el partido más votado fue Convergència i Unió (CiU), que tuvo un nombre propio con mucho peso en la historia política de la región, Jordi Pujol. Tanto CiU como don Jordi fueron los actores que más bancas ganaron en esas siete elecciones. El nacionalismo de derecha, literalmente, dominó el escenario político de Cataluña durante los primeros 20 años post transición a la democracia.

Y la llegada de Pujol al poder simbolizó el avance de una clara agenda independentista, algo que dejó bien en claro en su discurso de asunción en 1980:

Nuestro programa tendrá otra característica: será un programa nacionalista. Si ustedes nos votan, votarán un programa nacionalista, un gobierno nacionalista y un presidente nacionalista. Votarán una determinación: la de construir un país, el nuestro. Votarán la voluntad de defender un país, el nuestro, que es un país agredido en su identidad. Votarán una ambición: la de hacer de Cataluña no un país grande por su fuerza material, que será siempre limitada, sino un país grande por su cultura, su civismo y su capacidad de convivencia.

Un programa nacionalista catalán, con todas (todas) las letras. Esta agenda se mantuvo viva durante los 23 años de Pujol en el poder, pero sin dar esa estocada final que es la independencia. CiU gobernó siempre en solitario, sin socios fijos en el gobierno y buscando colaboración en aliados transitorios en la Generalitat cuando lo necesitaba. De alguna manera, alternar entre la mayoría absoluta y ser la primera minoría alcanzó.

Hasta las elecciones del 2003, cuando la rosca giró 180°. La distribución de bancas dejó a CiU en 46 bancas (10 menos que en 1999) y al PSC (versión regional del PSOE) en 42 (también 10 menos). El que subió fue ERC, que pasó de 12 a 23, y se convirtió en árbitro de la situación. ¿Por qué? Cerca suyo para formar gobierno, en la izquierda, tenía al PSC, con quien compartía una agenda progresista opuesta a los gobiernos conservadores de las últimas dos décadas. Y a su derecha estaba CiU, con quien los unía el anhelo identitario y (cuasi) independentista. Terminó primando la ideología por sobre la relación con Madrid, lo que llevó a la firma del Pacto de Tinell en diciembre de ese año. Al dúo PSC-ERC se sumó Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), la izquierda verde, catalana y republicana. Esto se llamó “tripartito” y puso como titular del gobierno a Pasqual Maragall (PSC). La coalición repitió en 2006, esta vez eligiendo a José Montilla (PSC) como cabeza y después de la sanción de un nuevo estatuto autonómico en 2006, refrendado a mitad de año por los ciudadanos de la región.

Pero, como el Mantecol, los consensos tampoco duran.

Auge y caída del independentismo

Las elecciones del 2010 y 2012 aceleraron la tensión entre Madrid y Cataluña. Y el autonomismo dio paso al independentismo. A diferencia de cuando se firmaron los nuevos pactos en el año 2006, cuatro años después la situación económica del país era distinta. En el año 2008 comenzó una importante recesión con un notable aumento del desempleo, en particular del segmento joven. En ese escenario, los nacionalistas catalanes de CiU aprovecharon empujando una agenda agresiva relacionada a la redistribución de costos y beneficios con el Estado central. Si la economía de la región era pujante, ¿por qué Cataluña tenía que sostener a todo el país? Una discusión fiscal más, que empezó a dominar los debates de campaña (como muestran este video y este informe).

ERC estaba de vuelta en otro dilema: si repetir por tercera vez el tripartito de izquierda o virar hacia un acuerdo con la derecha independentista. Montilla, presidente de la Generalitat, echó por tierra una nueva coalición como las de 2003 y 2006, y todo quedó servido en bandeja para CiU, que con un Artur Mas cada vez más anti-Madrid ganó 14 escaños más que la última elección para ubicarse en los valores históricos del partido (ganaron 62). Volvió a formar gobierno en minoría, como en los viejos tiempos, y empezó a presionar por un nuevo acuerdo. Pero uno nuevo, no uno como el del 2006.

Todo empezó a darse muy rápido. En septiembre de 2012, cuando el nuevo Gobierno no había cumplido aún los 2 años, el parlamento catalán aprobó una resolución para convocar a un referéndum consultivo sobre la independencia. En noviembre de ese mismo año, Mas adelantó las elecciones que estaban previstas para el 2014 y así sumar más presión a los partidos nacionalistas y a Madrid. Perdió 12 bancas, quedó en 50, pero ERC ganó 11 y se ubicó en 21. El PSC cayó también (de 28 a 20). Algo más debilitado que en 2010, los líderes de CiU (Artur Mas) y ERC (Oriol Junqueras) firmaron un pacto de gobernabilidad en diciembre para llamar al plebiscito. La cosa venía en serio, con la calle y la política presionando, como bien describen acá con lujo de detalle. El pacto de caballeros, el de 1980, se estaba rompiendo.

En muy poco tiempo la cosa escaló. El 23 de enero de 2013 la Generalitat aprobó la “Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña” con 85 votos a favor, entre los que se encontraban los de CiU, ERC y los verdes catalanistas de ICV-EUiA. En contra, el Partido Popular de Cataluña (seccional regional del Partido Popular) y la rama local de Ciudadanos. El PSC se partió, con 15 en contra y 5 que decidieron no presentarse, yendo en contra de la decisión del partido. Pero hubo kerosene, el Tribunal Constitucional (máximo órgano judicial del Estado español) decidió en marzo de 2024 que la declaración era “inconstitucional y nula”. Al gobierno del CiU, apoyado por ERC, no le importó mucho porque mantuvieron el plebiscito de noviembre de 2014, el primero por la independencia, donde votó solamente el 37% de la población y se impuso el “sí” a las dos preguntas realizadas con el 80% de los votos.

El nuevo país no se armó, pero sí unas nuevas elecciones anticipadas. Mas convocó a comicios para el parlamento regional para el 27 de septiembre de 2015, más de un año antes de lo estipulado. Para esta oportunidad, CiU y ERC decidieron sellar su alianza independentista en un pacto que fue unificado a las elecciones: Junts pel Sí, que sumó a los dos nacionalistas grandes junto a otros más pequeños. La nueva unión llegó a las 62 bancas, unas pocas menos que la mayoría absoluta y cerca de los números que sacaba CiU en sus mejores momentos. Algo que le pegó de lleno a Artur Mas, al no poder ser investido president de la Generalitat de Catalunya por no contar con el apoyo de la CUP, también independentistas pero más a la izquierda que ERC. El problemón institucional se destrabó cuando el líder saliente de CiU dio un paso al costado en favor de Carles Puigdemont.

El nuevo titular del Gobierno catalán jugó al juego de la gallina y convocó a un segundo referéndum independentista en octubre de 2017 para meter más presión a Madrid. Que, como se esperaba, contestó con la declaración de ilegalidad de parte del Tribunal Constitucional. La tensión estaba lejos de terminar. 26 días después de celebrado el referéndum, el parlamento catalán declaró la independencia de la región y la separación del Reino de España. El pacto de caballeros ya estaba formalmente roto. El Senado de España contestó con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, obligando al govern de Cataluña a respetar la unidad del Reino. Mariano Rajoy, titular del Ejecutivo nacional, convocó a nuevas elecciones y destituyó a Puigdemont, al vice Junqueras y a todos los miembros del gabinete. Se le abrieron procesos judiciales a todos los responsables. ¿El condimento? Puigdemont se escapó en un auto, tomó un vuelo a Marsella y desde Bruselas empezó a pedir por un juicio imparcial para poder volver al país.

Todo esto detonó un nuevo proceso electoral, el de 2017. Que fue, al mismo tiempo, una sorpresa y una alerta. Sorpresa porque el que salió primero no fue ninguno de los actores dominantes hasta ahora, sino Ciudadanos, un partido liberal-progresista que empujó Albert Rivera a comienzos del 2000 y que siempre defendió la unidad del Reino de España. Junts se presentó partido, con lo que quedaba de CiU y ERC corriendo por fuera. Entre los dos sumaron 66 bancas (34 los primeros y 32 los segundos). Un techo al independentismo.

También fue una alerta porque, de alguna manera, las de 2017 empezaron a marcar un fin de ciclo, y presagiaron lo que terminó ocurriendo en 2021 y en las últimas celebradas en el 12 de mayo pasado. En ambas el victorioso terminó siendo el PSC, quien resurgió de las cenizas en ambos comicios. En las dos salió primero, logrando 33 bancas en 2021 (16 más que en 2017 cuando tocaron su piso histórico) y 42 hace algunas semanas. Ambos hechos se suman a un independentismo catalán que, al final del día, terminó presionando demasiado, por ir un paso más allá.

Algo que tuvo sus efectos en las elecciones de este año y que muestra este gráfico que armaron en ElectoManía. La cosecha de los partidos independentistas (también llamados nacionalistas y separatistas) fue la segunda menor desde la primera elección celebrada en 1980. Sí, las que iniciaron la era de Jordi Pujol. La primera vez en 40 años que no logran una mayoría. Simbolismos.

Pero el límite no fue solo del sistema electoral (que asigna las bancas). También fue del comportamiento electoral (que emite los votos). Tal como cuenta Kiko Llaneras en este lindo y completo hilo, el independentismo solo se sostuvo en los pueblos más pequeños y en los barrios de menor ingresos, frente a un PSC que creció fuerte en votos, sobre todo en las grandes ciudades. A eso se suma que las últimas encuestas venían mostrando una caída del apoyo a la independencia entre los votantes más jóvenes.

¿Se pasaron de rosca? Una explicación puede estar en la traducción que tuvo el conflicto con Madrid en la estabilidad gubernamental catalana. Me tomé la libertad de contar la cantidad de días que duró cada gobierno electo desde 1980 hasta la fecha. Por mandato legal la duración es de 4 años (1.460 días si olvidamos los años no bisiestos). Tal como podés ver con la línea horizontal de guiones, hasta el 2006 inclusive casi todos duraron más o menos lo establecido (salvo 2003, cuando el PSC adelantó las elecciones a 2006 post entrada del nuevo pacto autonómico). A partir de la escalada del conflicto, con los gobiernos liderados por CiU/Junts/ERC la mayoría rondó los 1.000 días. Que es igual a 3 años, uno menos que lo establecido. 2010 y 2015 dan la nota.

Fuente: elaboración propia en base a Wikipedia.

¿Y ahora?

Desde acá no me animo a responder a esta pregunta. Así que consulté con gente que sabe. Josep Reniú es un amigo de años. Nos conocimos (te vas a reír) hablando de coaliciones. Es politólogo de la Universitat de Barcelona y es senador nacional por ERC. Me atiende desde el otro lado del teléfono, con su amabilidad de siempre, y comienza con una lectura general de las elecciones. “Las elecciones catalanas deben interpretarse desde distintas ópticas. Por un lado han supuesto la penalización excesiva del gobierno minoritario de ERC luego del bloqueo al presupuesto de Comuns y de Junts. Segundo, se ha producido una alarmante ‘derechización’ de la política catalana, tanto por el crecimiento del PP como por la consolidación de VOX y la aparición de Alianza Catalana. Tercero, el PSC-PSOE emerge como claro ganador aunque en un escenario donde las dinámicas coalicionales estarán a la orden del día”, apunta.

–¿Creés que el resultado termina con los reclamos independentistas? ¿O pueden activarse a futuro?

–De ninguna manera. Creo que hemos asistido a la apertura de un cambio de la etapa que inició en 2012 con el protagonismo electoral y parlamentario del independentismo catalán. Tras más de una década de tensión entre los dos ejecutivos, se ha generado una cierta «desactivación» electoral de una parte significativa de las bases de ERC, pero también de la CUP y en menor medida de Junts. El independentismo ha quedado «tocado», pero ello no supone en modo alguno la desaparición del reclamo ni de la voluntad de una parte mayoritaria aún de la sociedad catalana de poder decidir su futuro político.

Desde una mirada complementaria, Jéssica Albiach, diputada de la Generalitat y coordinadora de Comuns en Cataluña, ve: “Los resultados son un cambio de rasante respecto a anteriores comicios. En nuestro caso, esperábamos unos resultados mejores, pero en un contexto de altísima polarización entre dos opciones, hemos garantizado mantener un espacio propio que nos permite trabajar para hacer realidad la posibilidad de un gobierno de coalición de izquierdas”.

–¿Y el reclamo independentista?

–Los resultados confirman una tendencia que ya veníamos viendo en el Parlament, y es que aquello que conocíamos como el Procés se ha terminado porque ya no existe unidad de acción entre las fuerzas independentistas. Eso no quiere decir que se hayan terminado las aspiraciones independentistas de mucha gente, sino que no se ha votado en esta clave, porque hay retos que no se han afrontado en los últimos años y que hay que resolver. Una parte del electorado independentista se ha desmovilizado al echar en falta un horizonte después de la desjudicialización del conflicto político por la que siempre habíamos apostado nosotras.

Acá es donde entra a jugar el juego de siempre: ¿quién arma gobierno? Algo que, en Cataluña, suele llevarse sus 2, 3 o hasta 4 meses de roscas varias. Josep comienza resaltando la historia y las tendencias catalanas de años recientes. “Seguimos, como siempre ha sido, en un contexto de gobiernos de coalición. En este sentido es previsible que pueda ser este el escenario que se alcance. A ello puede coadyuvar el hecho que casi todos los actores perciben que el fracaso de las negociaciones, que llevaría a una repetición electoral, sería negativo para el conjunto del sistema político catalán, con mayor polarización, abstención y desafección”, me aclara.

–¿Puede la negociación por el Govern afectar la estabilidad del gobierno de Sánchez?

–Las dinámicas multinivel jugarán un papel relevante en la negociación, aunque no podemos prever el alcance de sus efectos. Es evidente que tanto ERC como Junts son hoy en día piezas clave para la estabilidad del gobierno de Sánchez, así como pueden ser necesarias para el gobierno de la ciudad de Barcelona (actualmente en minoría del PSC-PSOE). En cualquier caso consideramos que sus efectos no serían de «arriba-a-abajo» sino de «abajo-a-arriba» por cuanto la próxima aprobación de los presupuestos generales del estado podría ser más dificultosa para el PSOE.

Jessica coincide con la lectura de un gobierno de coalición. “Solo hay 3 opciones: un gobierno de coalición de izquierdas, una coalición anti-natural de la derecha catalana y el PSC o una repetición electoral. Y en este escenario nosotros haremos todo lo posible para construir un acuerdo a partir de contenidos, por un gobierno con propuestas concretas. En un contexto de crecimiento de las derechas no nos podemos permitir dejar pasar la oportunidad de tener un gobierno progresista”.

–¿Las negociaciones pueden impactar en Madrid?

–Algunos de los partidos catalanes que dan apoyo al gobierno del Estado van a tener la tentación de ejercer presión en Madrid para conseguir apoyos en Cataluña, pero creo que sería un error. El Congreso y el Parlament son espacios de decisión distintos y mezclar carpetas suele llevar al bloqueo, que es malo para todo el mundo pero, sobretodo, para todos aquellos y aquellas ciudadanas que no pueden esperar más a tener un gobierno progresista que mejore los servicios públicos y garantice el derecho a la vivienda.

El 12 de mayo dejó, entonces, un barajar y dar de nuevo. El autonomismo no parece haber desaparecido. Jugar al juego de la gallina sí. La caída en las encuestas del apoyo hacia el independentismo de parte del segmento joven es un dato destacado. Pedro Sánchez sí la ve y entiende el nuevo juego. Es momento de acuerdos y consensos. Los que, de alguna manera, son necesarios para todos los actores. Los dos bandos se necesitan. Y la repetición no parece ser un negocio. Para ninguno.