Jane Jacobs, una urbanista que se enfrentó a la ortodoxia modernista

Se cumplen 63 años de un libro clave que conserva toda su vigencia en contra de las ciudades separadas por áreas productivas y autopistas.

Hubo un momento en el que se creyó que el futuro de las ciudades eran las autopistas, el automóvil y la separación en áreas productivas.

La ciudad como máquina de habitar tuvo su máximo exponente en el arquitecto suizo-francés Le Corbusier y su apogeo a mediados del siglo XX. Este paradigma funcionalista estaba tan configurado en el inconsciente colectivo que dos de las series animadas más populares de la época, Los Picapiedra y Los Supersónicos, pueden ser leídas desde una mirada urbanística: la primera como parodia de la vida suburbana y la dependencia del auto (impulsados por los pies en este caso) y la segunda con su clara separación entre las diferentes funciones –residenciales, industriales, comerciales– con un foco en la eficiencia y la conectividad.

Esa misma década, una periodista de Nueva York ganó prominencia como opositora a ese paradigma. Jane Jacobs, canadiense ella, desde fines de la Segunda Guerra vivía en Greenwich Village junto a su esposo y compensaba la falta de un título formal con conocimientos que fue ganando mientras escribía para la revista Architectural Forum. Apadrinada por el gran urbanista William H. Whyte (de quien hablamos en otra entrega), Jacobs publicó un influyente artículo en la revista Fortune en donde reclamaba el centro de las ciudades para las personas. El revuelo que generó la nota derivó en un libro que vio la luz en 1961 y que fue leído, discutido, criticado y celebrado como todos los clásicos que se precien de tales. ¿El título? Death and Life of Great American Cities (algo así como Muerte y vida de las grandes ciudades norteamericanas).

El libro tiene casi 500 páginas y fue mucho más citado que leído. Pero incluso hoy, a casi 63 años de su lanzamiento, conserva buena parte de su potencia. Es una mirada original, fresca sobre la manera en la que funcionan las ciudades. Y ofrece algunos consejos que bien vale la pena revisar.

Uno: mixtura de usos

Un sentido común ampliamente extendido entre la población, que insiste hasta la fecha, supone que la separación entre funciones urbanas es buena para las ciudades. De acuerdo a esta lógica, tiene sentido que exista un “área comercial” separada de los barrios (residenciales) y guarda con poner cualquier tipo de industria, incluso si no genera ruido ni contaminación, cerca de los hogares. Es la lógica de los polos industriales y de las grandes áreas comerciales en las afueras. Jane Jacobs, en cambio, se muestra a favor de los usos mixtos y lo ilustra con el ejemplo de los parques y plazas.

En Cenital nos importa que entiendas. Por eso nos propusimos contar de manera sencilla una realidad compleja. Si te gusta lo que hacemos, ayudanos a seguir. Sumate a nuestro círculo de Mejores amigos.

Imaginemos, dice la periodista y urbanista, que situamos un parque en el centro de la ciudad. En principio la idea es buena ya que los parques traen, además de todos sus beneficios conocidos, la mixtura social: madres y padres, oficinistas, una jubilada, una pareja de ciclistas, un grupo de amigos.

(De hecho, la lista de cosas para hacer en un espacio verde es infinita. Practicar un deporte o mirar a otros hacerlo. Leer. Trabajar. Enamorarse. Encontrarse con alguien. Abstraerse por un rato del ruido. Bajar los niveles de estrés. Tener algún lugar a donde llevar a tu hijo, tus sobrinas, tu bebé. Matar tiempo entre actividades. O simplemente disfrutar viendo qué hacen los demás).

Pero ese parque no se va a activar por sí mismo. “El gran problema de planificar parques en los barrios se reduce al problema de cómo alimentar barrios diversificados capaces de usar y mantener estos parques”, escribe Jacobs. Los renders o conceptos sobre qué debería ser un parque podrán ser muy bonitos, pero en la vida real “sólo un entorno diverso tiene la capacidad de inducir un flujo natural, continuo de vida y usos. Únicamente un contenido genuino de diversidad económica y social, que tome la forma de personas con diferentes planes y horarios, tiene el poder de darle vida a estos espacios”.

En los últimos años, tal vez la categoría haya sido sobreutilizada por algunos funcionarios ávidos de generar “polos gastronómicos” en cada rincón de la ciudad, pero eso no la vuelve menos acertada.

Segundo: ojos en la calle

Otra de las conclusiones a las que llega Jacobs es que la seguridad en las calles proviene, en buena parte, de los actores públicos. Es decir, gente que habitualmente está con un ojo en la calle, desde los encargados de los negocios hasta los porteros, vecinos interesados y, sobre todo, el uso constante a todas horas… algo que solo es posible si en la cuadra o en el barrio hay una mixtura de usos.

Un ejemplo local: el microcentro porteño tuvo su pico de vitalidad cuando era, a la vez, vivienda, centro de entretenimiento y lugar de comercios de los más variados rubros. Más allá de la crisis social y el aumento de la marginalidad –que también juegan un rol–, lo que genera que ciertos barrios estén desolados a partir de las seis de la tarde es la monofunción, es decir, que en áreas enteras solo hayan quedado edificios de oficina. Un caso concreto es la calle Lavalle tras el cierre de los cines a finales de los ochenta. Otro son las decenas de miles de metros cuadrados vacantes en barrios como San Nicolás, Monserrat y Retiro después de la pandemia.

En su libro, Jacobs hace un elogio de la diversidad de usos y advierte que la zonificación tajante de los diseños modernistas no hace más que crear áreas desiertas y peligrosas sin el nivel constante de actividad que podría aportar, por sí mismo, una cuota de seguridad al aumentar las oportunidades de interacción social y la vigilancia natural que la acompaña.

Tercero: diversidad comercial

La diversidad es una característica distintiva de las grandes ciudades, y el motivo por el cual muchos de nosotros amamos vivir en ellas. “Mientras más grande la ciudad, mayor es la variedad de su manufactura y mayor el número y proporción de sus pequeños productores”, dice Jacobs. “Los pueblos y suburbios, en cambio, son el hogar natural de los grandes supermercados y poco más en el rubro de las provisiones, de cadenas de cine y poco más en el campo del espectáculo”.

Ferreterías familiares, farmacias, dietéticas, florerías y mayoristas de golosinas (además de bares, boutiques o restaurantes étnicos) florecen por todos lados en las grandes ciudades porque hay una masa crítica de personas que viven cerca de ellas y hacen compras en intervalos regulares que ayudan a sostenerlas.

Pero para alimentar esta diversidad, deben darse varias condiciones. Ante todo, que las personas estén cerca de los comercios (o, lo que es lo mismo, que los comercios estén cerca de las personas: parece una perogrullada pero suele ser el origen de fuertes disputas vecinales). Las cuadras deben ser cortas: los grandes equipamientos, las interrupciones en la trama urbana o tener que cruzar un puente peatonal para ir “del otro lado” del barrio a hacer un simple mandado termina desalentando muchas compras o visitas a locales.

Tercero, e igual de importante, un mínimo de densidad. Si vivís en un chalet con pileta y querés que tu cuadra no ceda jamás a los dúplex o que en tu barrio no hagan un solo edificio más pues “identidad barrial” es probable que tengas que ir a hacer tus compras (o tus visitas al cine o al teatro) cada vez más lejos. En tu barrio sigue viviendo –poca– gente, pero en la práctica está muerto.

Aclaración de rigor que solemos repetir en este espacio: densidad no es hacinamiento, ni existe una relación directa e infinita entre densidad y vitalidad. “Todo el mundo odia el hacinamiento, en especial aquellos que lo sufren. Casi nadie vive hacinado por elección. Pero muchas personas eligen vivir en barrios densamente poblados”, dice Jacobs.

Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo de densidad? No hay uno. Pero se puede ensayar una aproximación por descarte. Las torres (tanto Le Parc como los monoblocks del Fonavi en Lugano) tienen mil problemas urbanísticos. La expansión de la mancha urbana a base de barrios residenciales de casas bajas, también.

Breve coda

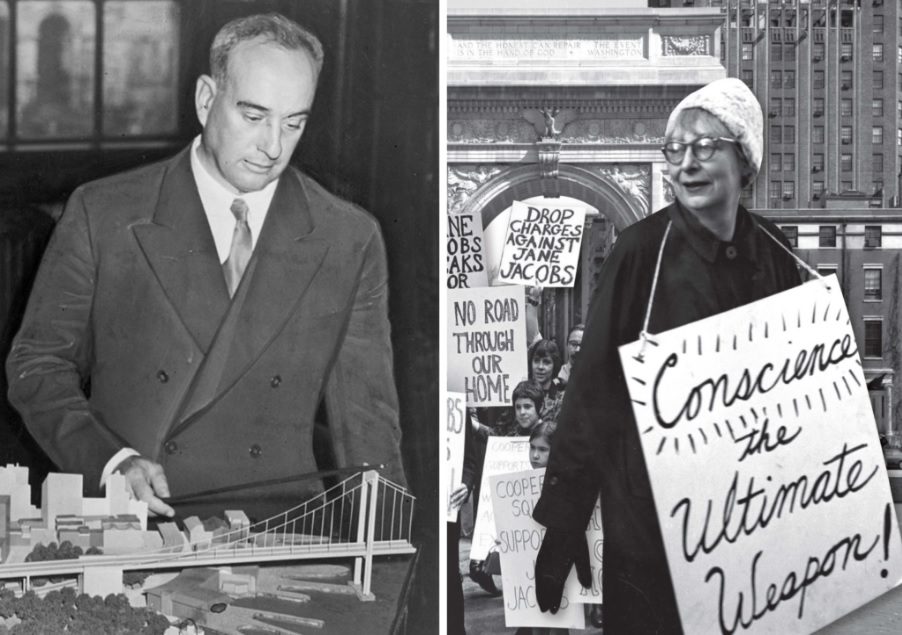

Para cuando Death and Life of Great American Cities vio la luz, Jacobs ya era reconocida por su activismo contra la estructura autocéntrica de las ciudades. Como referente de una serie de movimientos, se enfrentó públicamente a Robert Moses, acaso el hombre más poderoso de la ciudad, y ayudó a impedir la construcción de autopistas que hubiesen dañado el tejido de Nueva York para siempre.

Desde entonces prácticamente no se construyeron más autopistas en Nueva York: el foco cambió hacia el mantenimiento de la infraestructura existente y, a tono con los tiempos, la expansión de las redes de transporte público y el despliegue de ciclovías y otras medidas orientadas a la movilidad sustentable.

En las décadas que siguieron, y hasta su muerte en 2006, Jacobs completó su obra con otros trabajos en el que indagaba en los aspectos económicos de las ciudades. Pero su primera publicación siguió siendo la más especial.

En su reseña en el New York Times, publicada en noviembre de 1961, Lloyd Rodwin ya le veía chapa de clásico a Death and Life. “Los lectores estarán más o menos de acuerdo con sus puntos de vista, pero pocos leerán el volumen sin mirar a sus calles y barrios de forma un poco diferente, con un poco más de sensibilidad. Al fin y al cabo, la falta generalizada de esa sensibilidad, en especial entre aquellos que cuentan, es quizá lo que más falla hoy en nuestras ciudades.”