Una ciudad donde se pueda circular sin consumir

¿Cuántas veces nos sentamos en un café y pedimos algo sólo porque era la condición para la permanencia? Los espacios desmercantilizados son cada vez menos en Buenos Aires, porque nuestra falta de imaginación política nos impide concebirlos.

¿Cuánto tiempo se puede circular por la ciudad haciendo lo que normalmente haríamos sin tener que pagar? Se puede excluir lo más obvio (alimentación, transporte), pero tarde o temprano el desafío nos hace caer en la cuenta de que no son tantas las cosas que uno puede hacer sin gastar el equivalente en pesos a seis dólares cada vez que nos detenemos.

¿Cuántas veces nos sentamos en un café y pedimos algo sólo porque era la condición para la permanencia? Un ingreso a boxes donde el consumo nos desbloquea otros servicios: un refugio de la lluvia, la oportunidad de pasar por el baño “exclusivo para clientes”, el enchufe para la notebook, un wi-fi confiable. ¿Cuántas familias empezaron a llevar a los chicos a la zona de juegos del shopping porque la plaza del barrio estaba descuidada o directamente cerrada?

Alguno se atajará, a tono con el zeitgeist reinante: “vivimos en sociedades capitalistas, por supuesto que hay que pagar para todo”. La embobada satisfacción con el orden natural de las cosas.

Solo que esto no siempre es así. En las mejores ciudades –al menos aquellas que son mejores para sus habitantes– existe una amplia provisión de bienes y servicios públicos: plazas bien mantenidas, bebederos, baños públicos, museos gratuitos, bibliotecas accesibles, actividades sin costo al aire libre.

Incluso en las ciudades atravesadas por el “rayo mercantilizador”, esto no siempre fue así.

En Cenital nos importa que entiendas. Por eso nos propusimos contar de manera sencilla una realidad compleja. Si te gusta lo que hacemos, ayudanos a seguir. Sumate a nuestro círculo de Mejores amigos.

La ciudad-fortaleza

Esta semana releía “The Fortress City”, un ensayo clásico de la geógrafa norteamericana Susan Christopherson.

Dice Christopherson: “A medida que la desintegración social y el aumento de la desigualdad económica vuelven más peligrosa la ciudad, los diseños en respuesta a ese peligro, en particular aquellos destinados a proteger la propiedad, han alterado la relación espacial entre lo público y lo privado, una relación construida en torno a un sentido de propiedad común”.

Dado a conocer en 1994, el mismo año que Beatriz Sarlo publicó Escenas de la vida posmoderna (otro gran estudio sobre la vida en las ciudades de finales del siglo XX), su artículo narra cómo el centro comercial se fue convirtiendo en un modelo de entorno urbano en los Estados Unidos gracias a mecanismos como las ‘zonas de revitalización económica’ o business improvement districts. También busca entender en qué momento el cambio cuantitativo se convierte en cualitativo.

Christopherson hace foco en los espacios designados como públicos pero controlados y gestionados por empresas. “El desarrollo de espacios ‘públicos’ de propiedad privada refleja la incapacidad de los gobiernos locales para mantener los espacios públicos, incluidos los parques”, explica. “El aumento de la pobreza y la patología social evidente en los espacios públicos urbanos también impulsó una demanda de espacios abiertos regulados para excluir a las personas amenazantes”.

No se trata solo de parques. Tanto los potenciales riesgos de seguridad como la búsqueda de la maximización del valor de las propiedades “crean fuertes incentivos para limitar la clientela de estas instalaciones públicas y cuasi-públicas, como bibliotecas o iglesias, a los ‘usuarios normales’ o a quienes estén dispuestos a pagar por utilizar el espacio durante un tiempo ‘razonable’”. Estas restricciones, dice, contribuyen a la disminución de las opciones de vida urbana. Postal distópica asociada: los baños de los locales gastronómicos que solo pueden abrirse con un código escrito en el ticket de cada consumidor.

El año pasado, en otra columna, hablamos de aquellos espacios que en teoría son públicos pero que en la práctica uno sabe que “no son para uno”. Christopherson busca indagar en los motivos y dirá: los propietarios de los negocios del centro de las ciudades –obligados a competir con la experiencia de compra segura y gestionada de los shopping malls– intentaron convertir al centro también en un shopping, y emular así las condiciones controladas del centro comercial.

“En cierta medida, lo ‘nuevo’ de estos entornos ha sido posible gracias a los avances tecnológicos, que han permitido una vigilancia más sofisticada y sigilosa de zonas más extensas, y a las innovaciones en el diseño, que han perfeccionado la creación de entornos de consumo total”, dice la geógrafa fallecida en 2016.

Esas “innovaciones de diseño” son los preceptos de la crime prevention through environmental design, más conocida como CPTED. A diferencia de otros modelos donde la seguridad estaba asociada con la participación activa de otros residentes, la CPTED o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental se orienta hacia los “usuarios” o “clientes” de un espacio y establece una diferencia valorativa entre las diferentes personas a la hora de saber si se les puede dar acceso o si merecen ser excluidos.

“La calle, lugar por excelencia para las interacciones, queda para los sin techo, los pobres, los indeseables, los no-rentables”, concluye Christopherson.

La ciudad anti-pibe

La ciudad en la que vivo, Buenos Aires, ofrece amplios programas culturales, talleres gratuitos en barrios y juegos infantiles que son world class. Pero también incumple una ley de 2018 que obliga a instalar baños públicos en parques y grandes plazas (buena parte de los pocos que había cerraron en pandemia y nunca reabrieron). Muchos espacios verdes públicos están enrejados y sus horarios de apertura son cada vez menores, o aleatorios. Dos ejemplos entre miles que compartió el politólogo Santiago Rodrígez Rey: plazas cerradas con candado un viernes a la tarde o un sábado a las diez de la mañana.

Está tan atrofiada nuestra imaginación política que la única forma que vieron las autoridades de revitalizar un área pública descuidada como Plaza Houssay fue convertirla en un mall subterráneo, un patio de comidas con locales de cadena. La última vez que estuve tomé nota de los carteles. “Prohibida la venta ambulante”. “Baños exclusivos para clientes”. “Terreno sembrado: no pisar”. “Prohibido el ingreso con mate, alimentos y bebidas”. “Sonría, lo estamos filmando”.

En el fondo subyace la idea de que la única forma de cuidar un espacio público es “filtrar por precio”, un mecanismo sutil de mantener alejados a los indeseables. Es un modelo de ciudad más parecido al de Doha o Los Ángeles, pero con los ingresos per cápita de países como República Dominicana o Antigua y Barbuda.

De México a Colombia

Desmercantilizar el espacio público no es una consigna hueca ni anticapitalista: es el camino que emprendieron las ciudades que mejor funcionan, incluso (o en especial) aquellos países con desafíos sociales de envergadura.

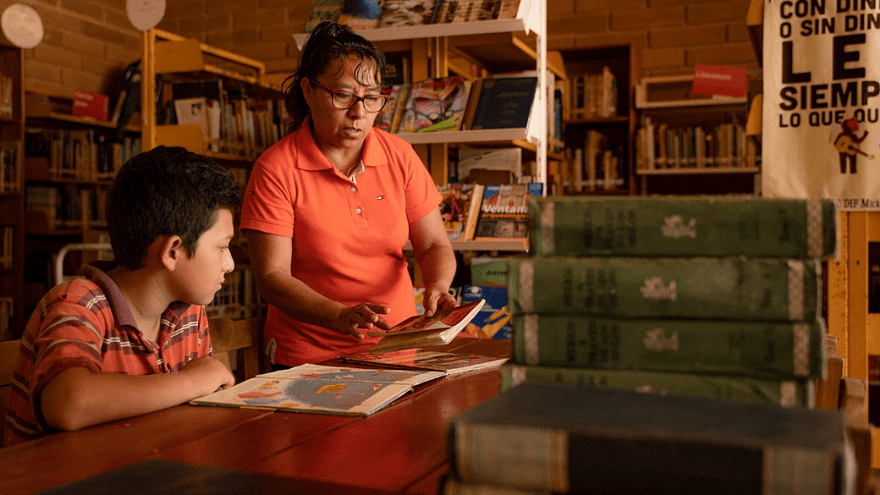

El gobierno de México, por ejemplo, invirtió fuertemente en los últimos años en la creación de espacios educativos y culturales como parte de su programa de mejoramiento urbano. ¿Pero qué relación guardan este tipo de espacios con la planificación urbana, y por qué su desarrollo aparece como un rol estatal indelegable?

“Un aspecto fundamental de los derechos de segunda generación es que su garantía depende, en gran medida, de la acción o intervención del Estado. En aras de que una persona pueda ejercer su derecho a la educación o al acceso a la cultura, el Estado tiene que proveer (construir) infraestructura (inmuebles) donde las personas puedan acceder a las actividades, bienes y/o servicios necesarios”, explica la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Centros culturales, bibliotecas, museos, centros de desarrollo comunitario, parques, salones comunales. Cada ciudad sabe lo que le falta.

A fines de 2022 tuve la oportunidad de visitar Bogotá y el año pasado mencioné en Cenital su programa Manzanas del Cuidado, el primero de su tipo en el continente americano, que permite a las mujeres dejar a sus hijos a cargo de cuidadores mientras terminan el bachillerato o reciben atención legal o psicológica.

“De las manzanas del cuidado me enteré el año pasado. Un día en la cancha de la calle 22 había como una feria de servicios. Le pregunté a una mujer si yo podía venir y terminar el bachillerato. Y me dijo que sí”, cuenta Cristal Ramírez, de 23 años, en una gran serie de reportajes sobre el programa. “Ahora vengo lunes, martes y jueves de dos a cinco de la tarde. Las clases me gustan, sobre todo las de inglés y las de matemáticas”.

Manzanas del Cuidado aprovecha la infraestructura del distrito –escuelas, por ejemplo– o desarrolla sedes propias para darles espacio a las mujeres que cuidan de otros. Allí pueden acceder a espacios culturales o de formación mientras alguien cuida a sus hijos o les lava la ropa. (Me encantó este reportaje que armó la National Public Radio. Aún si no saben inglés, visítenlo por las fotos).

“Las cuidadoras evidencian impactos positivos sobre sus vidas y cotidianidades, habitan con más frecuencia los equipamientos, el espacio público y les ha permitido generar lazos comunitarios. Lo que parece indicar que el Sistema Distrital de Cuidado se encuentra en el camino correcto frente al propósito de urbanizar para la vitalidad”, explica la socióloga María del Mar Acevedo Estrada en un artículo sobre el impacto de este tipo de políticas.

La alcaldesa Claudia López (2020–2023), gran impulsora del proyecto, finalizó su mandato con 21 manzanas en las que se atendieron a 230.000 mujeres. El programa fue tan popular que todos los candidatos a sucederla –incluyendo Carlos Fernando Galán, actual alcalde de la capital colombiana– se comprometieron a mantenerlo.

Hay un tipo de ciudad en el que abundan las áreas enrejadas, la arquitectura hostil y las cámaras de vigilancia, en el que –al decir de la activista Irene Landa– “la cotidianidad se estructura en torno al triángulo trabajo-consumo-hogar y el espacio público ha sido desplazado a la categoría de espacio de paso entre dichos puntos”. Hay otro que ofrece a sus habitantes el disfrute del lugar común, con espacios públicos de calidad, bien mantenidos y cuidados, abiertos a la comunidad.

Si queremos sentirnos más que meros clientes, tenemos que empezar a demandar más de lo segundo.