China toma asiento en el vecindario y Argentina se autoexcluye

Mientras Chile, Colombia y Brasil se acomodan a una reconfiguración geoeconómica, nuestro país se aferra a Washington. Además, la policrisis y los resultados en las elecciones de Polonia y Rumania.

RADAR

Estambul, teatro de sombras

El viernes pasado, delegaciones de Rusia y Ucrania se sentaron en la misma mesa en Estambul. Fue la primera vez en tres años que ambos países mantuvieron un contacto directo para discutir un posible cese al fuego. Pero lo que ocurrió fue más una representación que una negociación.

Las expectativas eran, en el mejor de los casos, modestas. La reunión duró menos de dos horas, sin avances y con Putin ausente. Zelenski no asistió tampoco, aunque envió a su ministro de Defensa. Fue un diálogo entre segundos, sin mandato para acordar nada, y bajo la sombra de un Donald Trump que apoya la idea de un acuerdo, pero insiste en que nada sucederá hasta que él y Putin se reúnan en persona o hablen por teléfono, algo que podría suceder esta semana. Una diplomacia vertical o, mejor dicho, personalista: todo depende de una llamada entre dos hombres que creen que pueden resolver un conflicto de años o décadas con una charla franca. Quizás en la semana tengamos noticias. Quizás no.

Lo relevante, sin embargo, no está en los detalles tácticos del encuentro, sino en lo que revela: la transformación del proceso de paz en un juego de escenificación estratégica. Putin parece haber usado la reunión para mostrar apertura sin ceder nada. Zelenski, por su parte, cumple con sus aliados, pero teme –no sin razón– que el verdadero desenlace se negocie por encima de su cabeza. Todo esto ocurre mientras los combates siguen, con Rusia ganando terreno en Donetsk y acumulando tropas cerca de Sumy.

Si te gusta Mundo Propio podés suscribirte y recibirlo en tu casilla los lunes.

El trasfondo es aún más inquietante. El orden internacional que emergió en 1945 se basaba en dos supuestos: que la guerra de conquista era inaceptable y que la soberanía de los Estados pequeños debía ser protegida por los grandes. Hoy, ninguno de esos principios está garantizado.

También hay una lección sobre el tiempo. Las guerras prolongadas no solo desgastan a los combatientes, sino también a sus aliados. Europa, que semanas atrás propuso una tregua de 30 días como gesto humanitario, ya empieza a hablar de “paz duradera” sin condiciones previas. Estados Unidos, ahora en modo transaccional, ya no se autopercibe aliado, sino garante de una paz que huele a rendición.

Quizás en los próximos días haya novedades. Pero si algo dejó claro Estambul es que las negociaciones de alto el fuego ya no son procesos estructurados con fases y garantías. Son episodios sueltos, condicionados por el humor de los líderes, la temperatura en el frente y las encuestas en Ohio. La negociación se volvió un reality de entregas semanales (que este newsletter agradece), no una arquitectura duradera.

Cenital no es gratis: lo banca su audiencia. Y ahora te toca a vos. En Cenital entendemos al periodismo como un servicio público. Por eso nuestras notas siempre estarán accesibles para todos. Pero investigar es caro y la parte más ardua del trabajo periodístico no se ve. Por eso le pedimos a quienes puedan que se sumen a nuestro círculo de Mejores amigos y nos permitan seguir creciendo. Si te gusta lo que hacemos, sumate vos también.

SumateTrump, Xi y la coreografía del pragmatismo

Washington y Beijing acordaron la semana pasada lo que era menos probable hace apenas un mes: una tregua comercial de 90 días que rebaja aranceles, reanuda flujos y, sobre todo, transmite la ilusión de orden. Fue anunciada el lunes en Ginebra, con sonrisa forzada y sin firma. Trump lo vendió como un “reseteo total”, pero sin extraer concesiones. China celebró “la retirada de Estados Unidos”. Ambos fingieron haber ganado. Ambos sabían que no podían sostener la guerra comercial sin consecuencias internas letales.

La escena merece análisis. El 2 de abril, Trump desató un tsunami arancelario contra casi todo el planeta. Cuarenta días después, lo puso en pausa con China. No con Europa, ni con Japón, ni con India: con su rival estratégico. El acuerdo baja los aranceles bilaterales en 115 puntos porcentuales: Estados Unidos los deja en un promedio del 40%; China en 25 %. Beijing suspende restricciones a minerales críticos y promete hablar sobre fentanilo. A cambio, obtiene tiempo. Tiempo para exportar más, reforzar stocks y evitar una recesión inducida por Washington.

El acuerdo no es vinculante. No es estructural: el texto entra en una servilleta. Es una pausa con forma de tratado. Trump podría revertirlo mañana y nadie se sorprendería. Pero en lo inmediato, los mercados celebran, el oro pierde valor y las empresas de cada lado respiran. Mientras tanto, el mundo toma nota de una certeza brutal: la política comercial estadounidense no es una política, es un reflejo.

Las negociaciones comenzaron tres semanas atrás, en un sótano del FMI. Se cerraron en Ginebra en un fin de semana. Quien busque lógica, paciencia o estrategia, que lea sobre Konrad Adenauer. Trump opera distinto. Impone sanciones draconianas, observa el caos, detecta puntos de presión y recula justo antes de romperlo todo. Así ha hecho política exterior, relaciones personales y real estate.

Desde el 9 de abril, Trump prometió 90 acuerdos en 90 días. A casi la mitad del plazo, lleva dos: uno con el Reino Unido (que fue un intercambio de caballeros) y otro con China. En ambos casos, las concesiones reales son menores. Nada en el acuerdo con China sugiere durabilidad. No hay instituciones detrás, ni Congreso, ni reglas. Solo la palabra de un presidente que cree que su imprevisibilidad es una virtud estratégica. Si en 90 días no hay un “acuerdo real”, los aranceles volverán. O no. O subirán. O se redirigirán hacia otro país. Como suele ocurrir con Trump, el “plan” es menos una hoja de ruta que un estado de ánimo.

China toma asiento en el vecindario

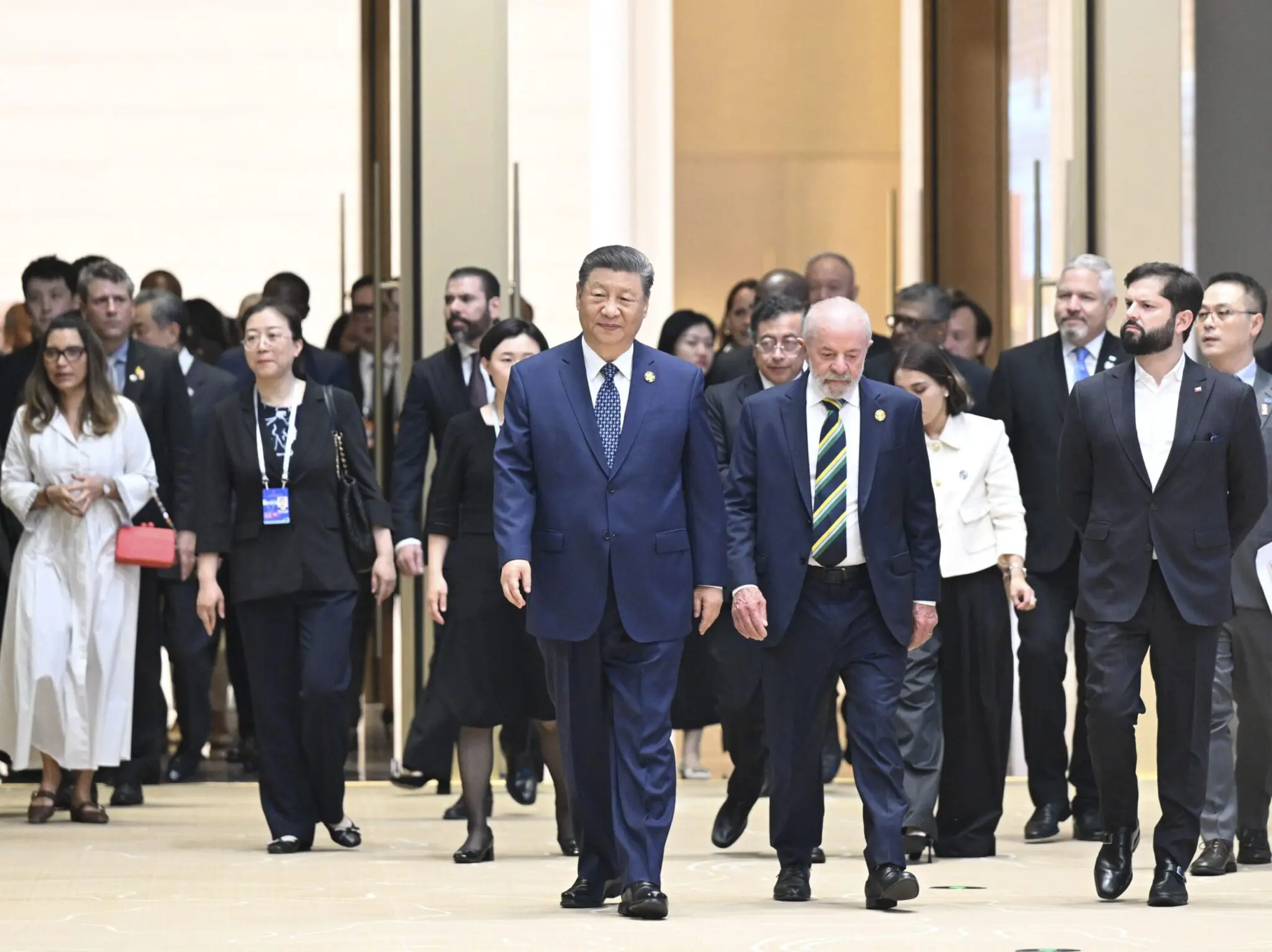

El Foro CELAC-China celebrado la semana pasada en Beijing no fue un evento diplomático más. Fue una escena de época. Tres presidentes sudamericanos — Lula, Petro y Boric — viajaron al otro lado del mundo no por capricho ceremonial, sino por sentido de oportunidad. China ofreció líneas de crédito en yuanes, cooperación energética y una promesa: ser el socio que no impone sermones. En una región que ha escuchado demasiado últimamente, eso tiene valor.

Mientras tanto, Washington, en plena regresión geopolítica, oscila entre el desdén y la amenaza. Acá, Trump no inauguró nada. Hace rato que América Latina no atrae mucho el interés de Washington. Biden continuó con una inercia estratégica sin mucho que ofrecer a la región. Trump no tuvo su mejor comienzo. México y Panamá, entre otros, saben lo que está en juego. ¿Cuál es la lección? Básicamente que la distancia no siempre es geográfica. China está lejos, pero no distraída. Estados Unidos está cerca, pero no siempre presente. Que Colombia se sume a la Franja y la Ruta, que Brasil firme acuerdos nucleares con Beijing, que Chile defienda el multilateralismo chino con más convicción que el norteamericano, no es un viraje ideológico. Es la búsqueda de autonomía en un mundo sin adultos responsables.

Sin embargo, en esta reconfiguración geoeconómica, Argentina eligió no estar. Ausente del plenario, fuera del comunicado conjunto, el gobierno de Javier Milei parece convencido de que la relación con China debe esperar, como si los tiempos de la historia atendieran al calendario personal de cada presidente. Al alinearse tan decididamente con Washington –el de Trump, más que el de Franklin–, Buenos Aires se autoexcluye no sólo de una mesa, sino de una conversación.

La paradoja es clara: mientras los demás hacen equilibrio, Argentina hace gesto. Y en política exterior, el gesto sin estrategia rara vez deja algo más que una foto vacía.

Rumania y Polonia: entre Bruselas, Moscú y Mar-a-Lago

Ayer, Europa del Este votó en Polonia y en Rumania. En los dos países el libreto fue similar: una discusión entre la rutina liberal, el populismo de manual y un nuevo provincialismo con ambiciones globales: el trumpismo adaptado al folclore local.

En Polonia, el candidato de centro, Rafał Trzaskowski, alcalde liberal de Varsovia, ganó la primera vuelta presidencial con apenas un 31,4% de los votos, superando por escaso margen al candidato opositor, Karol Nawrocki, que alcanzó un sorprendente 29,5%. El 1° de junio ambos se medirán en un ballotage que definirá si Polonia se consolida como bastión proeuropeo o gira hacia una derecha más nacionalista y alineada con los nuevos populismos globales.

Trzaskowski representa un europeísmo sofisticado y de ciudad capital: pro-LGBT+ y pro-Estado de derecho. Pero movilizar al electorado progresista no será fácil: muchas mujeres, que fueron centrales en la victoria parlamentaria de Tusk en 2023, están desilusionadas con la falta de avances en temas como el aborto.

Del otro lado, Karol Nawrocki — historiador sin trayectoria política, designado por el envejecido Jarosław Kaczyński más por lealtad que por mérito — se presenta como defensor de los valores tradicionales. Su campaña oscila entre la nostalgia católica y el kitsch conspirativo, con escándalos inmobiliarios, vínculos turbios y una devoción curiosa por Donald Trump, con quien se fotografió hace pocas semanas en la Casa Blanca. Le faltan ideas, pero le sobra narrativa. Ahora, su supervivencia política depende de conquistar a los votantes de la ultraderecha. Más del 21% del electorado respaldó a Sławomir Mentzen y al antisemita Grzegorz Braun, pero Mentzen evitó apoyar explícitamente a Nawrocki: “Los votantes no son sacos de papas que se trasladan de un lado a otro”, dijo. También desde la izquierda, el candidato Adrian Zandberg (4,9%) recordó que los ciudadanos “tienen sus propios valores”.

Rumania, en cambio, sorprendió. Contra todos los pronósticos y tras encabezar la primera vuelta, George Simion — ex barra brava y actual agitador profesional — cayó derrotado. Su campaña, mezcla de resentimiento popular y estilismo MAGA, parecía imparable: citaba a Trump, despotricaba contra Bruselas y prometía “hacer a Rumania grande otra vez”, como si la nostalgia pudiera exportarse en container. Pero el voto útil, la movilización urbana y el miedo a un desvío autoritario hicieron lo suyo. Con una participación histórica, los rumanos eligieron a Nicușor Dan, matemático, tecnócrata y alcalde de Bucarest, que pasó de obtener un modesto 21% en la primera vuelta a consagrarse presidente con más del 54%.

Dan no enamora, pero tranquiliza. No cita a Putin ni promete grandezas, sino reformas: contra la corrupción, por el Estado de derecho, por una Rumania que siga siendo europea. Su victoria, sin embargo, no clausura la crisis, sólo la modera. Simion no sólo denunció fraude; prometió venganza institucional. Su partido, el AUR, es la segunda fuerza en el Parlamento y podría aliarse con los socialdemócratas en la oposición, creando un bloque nacionalista con capacidad de bloqueo.

SONAR

Policrisis: la gramática de nuestro tiempo

La policrisis no es — aunque suene tentador — lo que le ocurre a un hombre o mujer de mediana edad que se compra una moto, se separa y se inscribe en clases de cerámica. Es algo más grave, más estructural y, por desgracia, menos pasajero. Es la superposición de múltiples crisis globales que, al confluir, desbordan la capacidad de respuesta de gobiernos, instituciones y mercados. La policrisis no es simplemente un cúmulo de problemas; es la pérdida de sentido ante la simultaneidad de ellos.

El término fue acuñado por Edgar Morin y Anne Brigitte Kern para describir la “intersolidaridad” de crisis que, combinadas, forman algo más letal que la suma de sus partes. Jean-Claude Juncker lo adaptó para Europa cuando el continente atravesaba migraciones masivas, sacudones financieros y la pesadilla burocrática del Brexit. Pero fue Adam Tooze quien, con su habitual lucidez, lo internacionalizó: la policrisis como nuestro nuevo estado basal.

Desde entonces, la idea ha ganado tracción porque capta una intuición creciente: que ya no estamos lidiando con eventos excepcionales, sino con un nuevo régimen de disrupción. Sequías y olas de calor que antes eran anomalías, hoy son estaciones. Inflaciones que antes surgían de guerras o malas políticas, ahora emergen de pandemias, tensiones geopolíticas y transiciones energéticas mal calibradas. La policrisis es eso que ocurre cuando la crisis climática agrava la migratoria, que a su vez desestabiliza la política interna, que alimenta líderes que sabotean la cooperación internacional necesaria para enfrentar el cambio climático.

Pensarla en su complejidad implica evitar dos trampas. La primera es el colapsismo, ese hábito que convierte cada crisis en el anticipo del fin del mundo. La segunda es el negacionismo tranquilizador, que supone que bastará con un poco de liderazgo y reformas centristas para que todo vuelva a su cauce. Ambas posturas fallan por lo mismo: imaginan que estamos ante una crisis de sistema, cuando en realidad enfrentamos una crisis del sistema.

Buscando por la web, observo que Michael Lawrence y sus colegas del Cascade Institute ofrecen una excelente elaboración conceptual del término. En su texto fundacional, definen la policrisis como el entrelazamiento causal de crisis en múltiples sistemas globales –económico, climático, energético, político– cuyas interacciones generan efectos que no pueden entenderse ni resolverse por separado. No es simplemente que varias crisis ocurren a la vez: es que se amplifican mutuamente, alimentadas por bucles de retroalimentación y vectores compartidos, desde la energía hasta la información, pasando por las pandemias y las burbujas financieras. La lógica sectorial, esa manía de dividir la política entre “lo económico”, “lo ambiental”, “lo social”, se derrumba ante una realidad donde todo afecta todo. En la policrisis, la causalidad es en red, no en línea recta: un virus puede colapsar la logística global, disparar precios, agravar la pobreza y abrirle la puerta a populismos autoritarios que luego sabotean la cooperación climática.

Pero la policrisis no solo es una condición estructural: es también un espejo de nuestras miserias políticas. Su lógica de interdependencias exige liderazgos capaces de pensar en términos sistémicos, con visión coral más que con ego de tenor. Y, sin embargo, lo que predomina en la oferta electoral es el macho alfa de manual: protector de fronteras, defensor de lo propio, feroz negociador de lo inmediato. En tiempos que piden cooperación inteligente, proliferan los forzudos que desconfían del diálogo y piensan que el multilateralismo es una debilidad de carácter. Pero la interdependencia no se vota: sigue siendo una condición estructural del mundo. La policrisis cobra pleno sentido no solo por la complejidad de los problemas, sino por la escasez de quienes estén dispuestos –y capacitados– a enfrentarlos juntos.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué cuando más necesitamos líderes con pensamiento complejo abundan hombres (la mayoría) y mujeres que hablan en eslóganes y escriben con mayúsculas? La psicología tiene una respuesta: las personas, enfrentadas a la incertidumbre, anhelan simplicidad. No porque sea útil, sino porque tranquiliza. Los votantes no quieren líderes que piensen como Foucault o Chomsky. Quieren a alguien que les diga que todo es culpa de Bruselas, la casta, los inmigrantes o los impuestos. Es el sesgo cognitivo del cierre estudiado, entre otros, por Arie Kruglanski: la preferencia por respuestas definitivas, aunque sean erróneas, antes que la humillación de la duda.

La economía del comportamiento ofrece otra pista: en contextos de sobrecarga, ansiedad y multitarea, las personas no evalúan argumentos, sino atajos. No premian la sofisticación, sino la familiaridad. El político que repite las mismas frases, con el mismo tono, desde la misma pose de indignación, no es un improvisado: es un genio del priming. Cuanto más complejo se vuelve el mundo, más atractivo resulta quien lo reduce a una frase de cinco palabras. Más sistema 1, menos sistema 2, diría Daniel Kahneman

Y luego está la sociología, que observa el colapso de las élites ilustradas. La figura del político que leía a Isaiah Berlin y hablaba con subordinadas largas se extinguió más o menos cuando se extinguió el monopatín de dos ruedas. En su lugar, irrumpió el influencer de Estado: breve, visceral, y viral. YouTube enterró al filósofo.

El resultado es una clase política que, probablemente, dejaría de lado un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en el segundo párrafo al notar que trabaja con distintos grados de (in)certidumbre. Sin embargo, es a esa clase política a la que se vota. Porque la policrisis no es solo un fenómeno estructural: también refleja un conjunto de preferencias. Y hoy, la preferencia parece inclinarse por quienes ofrecen certezas simples, no por quienes formulan hipótesis complejas.

¿Cómo ajustar nuestras herramientas analíticas para observar la realidad a partir del concepto de policrisis? Se me ocurre ir en tres direcciones. En primer lugar, deberíamos renunciar a la comodidad de los silos. La policrisis no se entiende sumando problemas aislados, sino observando cómo interactúan entre sí. El aumento del precio del gas no es solo un tema económico: tiene implicancias políticas (inestabilidad gubernamental), sociales (protestas), geopolíticas (alineamientos estratégicos) y climáticas (retraso en la transición energética). Pensar en red, no en compartimentos.

En segundo lugar, deberíamos desconfiar de las soluciones que caben en una pancarta. Bajar impuestos, proteger la industria, subir tasas, cortar subsidios, cerrar fronteras: cada una de estas recetas tiene su club de fans. Pero en una policrisis, las políticas no producen efectos, producen cadenas. Un parche monetario puede volverse una trampa política. Una transición energética mal pensada puede incendiar no solo el planeta, sino también las calles. Gobernar, en este contexto, es menos un acto de voluntad que una negociación permanente con consecuencias invisibles.

Por último, no buscar la salida, buscar el equilibrio. El anhelo de “volver a la normalidad” es comprensible, pero engañoso: fue precisamente esa normalidad la que nos trajo hasta aquí. En el siglo XXI, el liderazgo no consiste en prometer calma, sino en conducir con firmeza en medio de la tormenta. Más que anticipar futuros ideales, el primer paso es evitar que el presente colapse. No es una estrategia redentora, pero sí una forma madura de cuidar lo común mientras se crean las condiciones para algo mejor.

ESCRITORIO

De la protección a la promoción

Un nuevo informe de McKinsey muestra cómo la política industrial –esa vieja herramienta de intervención estatal que muchos daban por superada– ha regresado con fuerza y está reconfigurando el terreno de juego para las empresas. Desde 2017, las acciones de política industrial crecieron un 390% a nivel global, con foco en sectores como defensa, semiconductores, baterías e hidrógeno.

El estudio identifica más de 2.500 iniciativas en marcha, con los países del G20 como principales impulsores. Dos de cada tres medidas analizadas están orientadas a construir capacidades tecnológicas o atraer inversiones estratégicas, más que a proteger industrias ineficientes. En algunos sectores, como los chips, los subsidios pueden representar hasta el 30% del costo de inversión. Y la implicancia para las firmas es clara: quienes entiendan a tiempo este nuevo entorno regulatorio tendrán una ventaja no sólo para captar recursos públicos, sino también para reconfigurar sus cadenas de valor en función de la geopolítica.